【第一電動網】(專欄作者 朱玉龍)這段時間隨著向多位友人學習,也終于明白了一些為啥在國外Google和Apple都有意向在汽車這個行當里面做點什么,國內的金融資本和BAT互聯網集團需要投資互聯網背景車企業來進入電動汽車這個細分的領域。這篇文章,主要闡述了個人的理解,特別是做汽車工程研發領域的視角去理解整個故事,這里就存在了很多的片面性,如有誤差請大家指正。

第一部分 電動汽車產業進入的過程

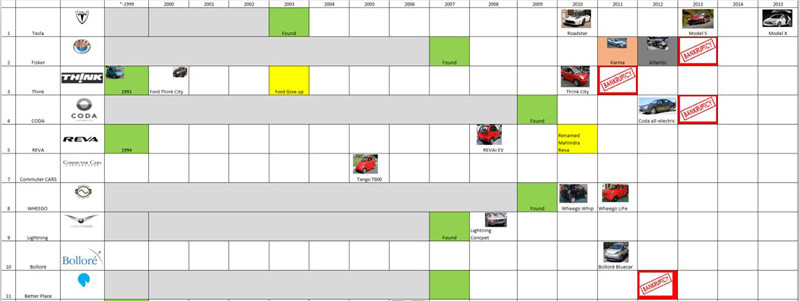

這里首先還是列舉一下,本身電動汽車和互聯網是兩件不同的事情。為啥聯系在一起,本質還是圍繞內燃機的動力總成系統,包含了太多繞不開的東西。這里大量的企業進入去嘗試,總體結果大家也看到了,就Tesla活下來了,成為一個正式的車企。

1. 大車&跑車:Tesla、Fisker、Lightning :本身都有著好看和炫酷的外形,Tesla算是掌握住了電氣化的動力總成,加上厲害的投資人;Fisker時運不濟,和A123一起倒下了,Lightning就跟沒量產。

2. 平民車:CODA、Bolloré、Better Place,這幾天代工話題很火,其實這三家平民車系的產品都是代工得來的,CODA還在中國代工的,后兩家找了雷諾。嚴格意義上Better Place是輸在了巨大的電池儲備運營資金壓力上的,CODA這車在美國市場的平民車毫無競爭力而言。Bolloré給Autolib做單子,轉手給雷諾做,還是沒虧錢。

3. 微型車:Think、REVA、Commuter CARS、WHEEGO 、Mia electric、Aixam-Mega、Buddy Electric、Lumeneo、Myers Motors、EFFEDI 和 Tazzari,好多都是一早做了微型電動汽車,這塊其實也和國內有些類似,作坊式的,成本比較高,市場作為特殊道路使用。在美國做,有點笑話的感覺了,在歐洲倒是類似Buddy、Lumeneo、MIA幾家歐洲公司做著至少看得到前景的事情,奈何整個生產成本就不低,投入整車制造。

對上面所有發生的故事,可以做個小結。不同的新進企業,做出的產品是否有區分度,在哪里使用確實決定了這些企業。由于規模和運營模式上,基本還是汽車制造業的模式,總體來看,這些企業的成本是下不來了,既沒有很高的生產效率也沒有辦法有效去調動供應鏈,獲取平常車輛通過規模化壓下來的零件價格,所以如果要統計這些車輛的實際成本和售價,把電池、電機和逆變器拿掉對應的成本遠高于一輛普通燃油車,而且電池+電機+電驅動三樣東西的成本,對應的發動機和變速箱的成本也是完敗的。

圖1 電動汽車企業

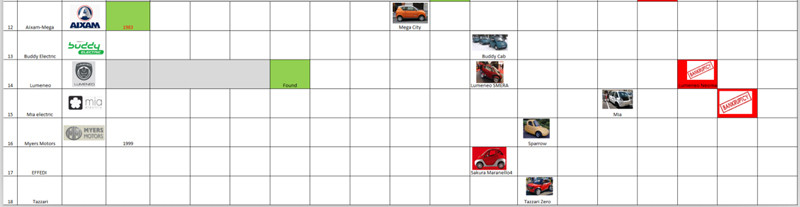

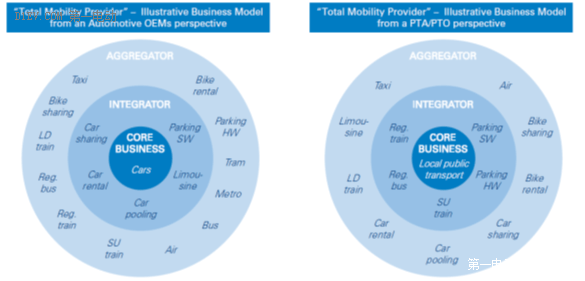

第二部分 個人交通服務的概念

從某種程度上,當個人交通演變成一種服務,當開車和相關的移動網絡和IT網絡進行結合的時候,就會形成未來的個人交通公司的形態。說的直接一些,其實個人交通公司做的不是車,而是一個工具,其基本的核心在于一套個人交通的解決方案;如果傳統汽車業,有一個隨著競爭慢慢剝離出研發和工程開發,直接歸屬于個人交通公司的話,這事就變成了個人交通公司的企業家做產品經理,傳統汽車業做定制和代工了。事情其實從Urban Mobility開始(The Future of Urban Mobility 2.0 Imperatives to shape extended mobility ecosystems of tomorrow).

1.1 原有的汽車產業,無論是大小的車企,主要產品是車,所有的企業活動的現金流都是圍繞車的設計、工程、制造、銷售等環節走的。消費者要通過買車、租車、汽車共享、切換公共交通來實現交通。通俗點說,車企是賣車當工具賣的,給了一份工具說明書。

1.2 不管是國外的巨頭也好,國內的幾家互聯網造車也好。做車,基本是一種行為,是基于信息擴展進入個人行為舉止的一種手段。說句實在話,以后Google或者Apple基于用戶數據的學習,可以將用戶整個行為來分析出來,這種個人化的信息整合,是他的目標。

圖2 不同的交通視角

注:我們這里還是定義一個個人交通公司,這和互聯網企業還是有區別的。

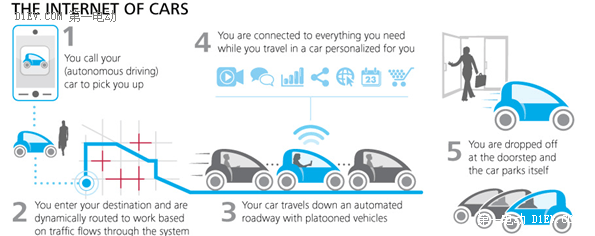

所以很有趣的是,其實從另一個角度來看,隨著信息和數據的累積,這些企業最終是用一種交通服務來替代原有工具行為。這個里面的含義區別甚大,本質而言,是可以建立一個大的生態,把你工作通勤、城際旅游、郊外周末旅游等一切行為分析出來,給你一個解決方案,這個事就有些顛覆了。

所以說的挺有趣的地方,對于這些個人交通服務公司真正價值大的地方就是to C,把握對個人的渠道,所有宣傳也好、忽悠也好,消費者最終會上船的。人或者說消費者,最終是用最簡單的辦法去做選擇。所以對現在這些公司而言,只要活下去建立一個生態,這個故事總有一家公司專注于交通服務來整合最好的工具。

圖3 個人交通服務解決方案

第三部分 汽車使用的漸進改變

這里還是分析三種不同的切入路徑。

1)短期路徑分析

Google、蘋果的Android Auto 和 CarPlay不管汽車企業是否自愿或是被迫,都會進入汽車里面,消費者會體驗到更好的服務,這個服務后面是這兩家企業會收集到用戶的使用情況,作為將來整合系統的第一步。這個事情是現實在發生的,對汽車廠家而言,未來獨立搞一套娛樂操作系統有些曲高和寡,所以很大的可能性,低端讓位于手機占主導;中端車輛圍繞兩家巨頭的系統做優化,高端車輛再獨立做一些特色。

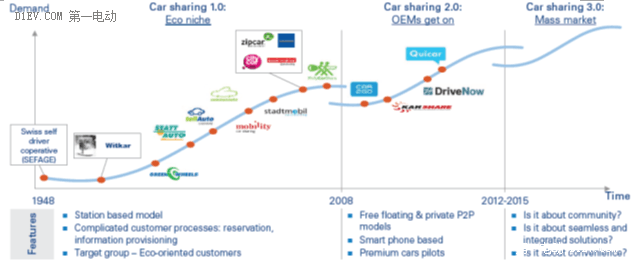

其實這個問題,從Car Sharing為例,也可以看出端倪。汽車廠家對于產品迭代的效率和系統升級的速度,是比較慢的,所以導致整個系統的體驗要比消費電子差很多,這個現象不是在一塊領域獨有的,在運管領域也是一樣的。傳統的幾家做的CAR2GO、DRIVENOW和QUICAR,由于領域的關系,即使做到了產品的極致,限于主業的原因,也不可能去過度切入其他領域。主業的效率和速度由于是制造業,在進入市場和發展市場,或者說拓展渠道的能力上,肯定是有欠缺的。

圖4 Car Sharing的發展

2)中期路徑分析

這塊就是所謂的電動汽車和智能汽車的結合,也就是目前集中的互聯網企業集中投資的所在。一方面是需要投資一個汽車產品,讓客戶感知其智能優越,一方面抓緊時間迭代智能特性。這里的區別,是推向客戶還是內部測試。

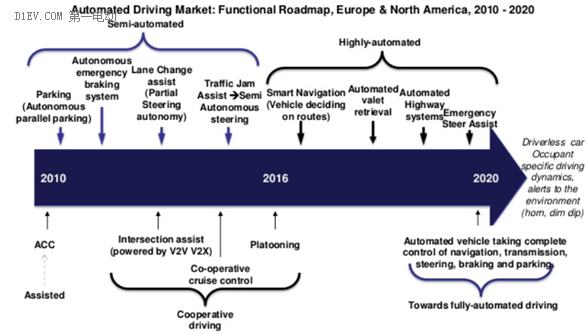

圖5 智能車輛演進圖

智能汽車系統內核主要有測量(傳感器感知車內外信息)、識別(車輛周邊環境量化)、定位(位置確定和車輛姿態判定)、聯網(車與后臺,車車之間的數據交互)、路徑(車輛的行駛路徑算法規劃)和執行(控制車輛的前進和轉向)幾個部分。

1 測量 傳感器定義:智能汽車的技術演進很大程度上依賴傳感器的進步。為了實現ADAS功能,檢測障礙物的傳感器包括攝像頭、紅外線傳感器、毫米波雷達、激光雷達、超聲波傳感器等多個種類,這些傳感器都各自有優缺點。現在的主流是“單目攝像頭+毫米波雷達”的組合。低成本的單目攝像頭與識別精度不受雨、霧等惡劣天氣和夜晚影響的毫米波雷達實現了互補。以輕型車為主的低價位車也在積極采用紅外線激光雷達。為了實現自動駕駛,各公司都決定大力發展整合控制多個識別傳感器的傳感器融合。攝像頭有望成為識別傳感器的主角。

2 識別 環境量化:通過傳感器的感知,系統監控車輛周邊環境識別,自動識別周圍環境當中的障礙物(車輛、行人和動物等活動物體及其運動方向和速度),同時對于車道白線,道路標志和信號燈也能進行正確判斷。其中交通標志如限速牌、紅綠燈,一般通過視覺系統完成,難點主要在實時性和魯棒性,需要考慮道路中可能有的光線變化、遮擋等問題。

3 定位 車輛姿態:普通的GPS 的定位精度和魯棒性遠達不到ADAS運行的需求,GPS 官方定位精度“<10m”,更高精度的 GPS 需要通過補償基本要依靠差分完成。基于基準站電波的D-GPS(Differential GPS)來推斷當前位置。D-GPS是一項利用位置已知的基準站發送的電波、通過修正GPS信號的誤差來提高位置精度的技術。為提高制作的地圖信息精度,GPS采用了名為RTK(Real Time Kinematics)-GPS的系統,用普通手機等將來自已知地點的位置校正信息發送給正在行駛的車輛,從而可以實時檢測車輛位置。據介紹,普通GPS有10m左右的誤差,而RTK(Real Time Kinematics)-GPS可以將誤差減小到幾cm。差分的原理很簡單:設置一個固定基站,固定基站校準位置,再將信號傳遞給車載設備,車載設備在接收到基站信號和 GPS 信號后差分獲得。但是每一個基站的有效范圍也就 30km,怎么大范圍應用。于是有很多技術要解決 GPS 精度不足的問題,如地圖匹配。車輛前方有障礙,障礙物是運動的還是靜止的,車是停下來還是繞過去。我沒仔細研究過這部分的內容,知道的算法是人工勢場法。這部分主要的難度是從傳感器識別障礙,在車輛運動的前提下,確定障礙的運動狀態。也就是說你要在運動的坐標系下,計算另一個物體相對靜坐標系的速度,并作出判斷。

利用GPS的問題在于在高樓、隧道、山區等環境下就無法利用GPS測量位置。在樹蔭下、樓宇間、隧道內 GPS 信號無法到達,這時就需要里程計和陀螺儀(慣性導航單元)。這套系統的原理就是:花錢越多,有效時間越久。原因是里程計、陀螺儀都存在累積誤差,也就是說上一時刻是 0.5m 的誤差,下一時刻指定大于 0.5m。因此要盡可能約束累積誤差,使其數量級很低,那么就要上光纖陀螺,電子級的陀螺通常達不到精度要求。

4 聯網 數據交互:智能車輛通過通信,將其他車輛和基礎設施(交通燈),以V2V和V2I的能力,將道路上的信息通過聯網的方式反饋給車輛。

5 局部路徑 路徑算法:在通向自動駕駛的路上,一定牽扯去哪,目的地由人決定,但是路線是車輛的位置和地圖路徑計算出來的,這部分算法地圖導航中大量使用,通過一定的算法計算出路徑之后車輛會跟隨這條路徑執行。在這塊,存在車輛內或者云平臺的機器學習的問題,如果采用車輛內部的學習,離線學習會導致算法有一定的局限性,在不同地區的系統存在地區差異性;車輛在線學習對車輛本體的計算要求是比較高的。

6 車輛控制 執行器:車輛控制這塊,就涉及到加速、剎車和轉向三項基本要素,對控制系統和執行系統的要求就比較高了。

3)長期路徑分析

最終的分水嶺,一定是已經做到了的自動駕駛。

一條線確實是傳統車企的ADAS演進,一條線人工智能代表的深度學習,是屬于IT產業的智能演進。

不管如何,5年布局、10年實驗,15年為窗口期,我們都能看得到。這個圖異常生動啊,現實一點,只要你決定上不上班,就可以了。這時候,再來談自己買車自己開,駕駛樂趣什么的,好像不合時宜。

圖6 未來的車輛使用

小結:

模式思維和工匠思維之間好像跨度挺大的,不同的人在交流的過程中,肯定是存在很大的差距了。不過換位思考來看,確實比的是誰更貼近用戶,誰更效率高,誰的生態圈更全。有趣的是,在一個新公司進入產業初期,首先的產品形態還是產品,迭代的快速取決于能否分離可變和不可變的,用戶感知的和不可感知的。

對于互聯網造車、圈外人造車,歡迎大家發文來探討:content@d1ev.com ,稿費從優。

相關文章:

互聯網造車落地,學小米搞合作才是王道

李想的文章又看了一遍,互聯網造車的靠山在哪?

李想:打造一個電動車企業大概需要多少錢?

沈海寅回應李想:電動汽車代工生產是可行的

專訪 | 從奇虎360到智車優行,沈海寅要讓電動汽車更懂你

沈海寅:奇虎360不會進入自己造車的領域

蔚來不是唯一!李想要造智能電動車 “車和家”大規模招聘

來源:第一電動網

作者:朱玉龍

本文地址:http://m.155ck.com/kol/40816

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(m.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。