“降價就是守住市場的唯一手段。”

2023年是中國車市新舊勢力進行交接的元年。與意氣風發的中國企業形成鮮明對比,受到沖擊的一方,自然就落在了曾經不可一世的合資車企身上。在經歷無數場市場對峙后,或許沒有什么比自降身價來得更為有效。

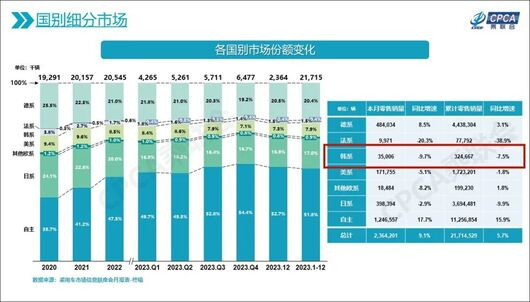

大眾、豐田、本田、通用等主流合資品牌的遭遇有多慘烈。看著消費者愛答不理的態度,終端市場不斷突破下限的促銷方案,以及行業轉型帶來的巨大挑戰,就能很清楚感知到,這突然降臨的市場危機已經深深刺痛了這些企業的內心。

一線品牌尚且如此,你再看看二三線的玩家呢?

去年上半年,深陷生存困境的三菱早早就為離場開始做準備了,與此同時,盡管神龍汽車在政府的一紙幫扶政策下清了倉,其實都掩不住這一陣營的落寞,為求生存,現代低調處理了閑置產能,馬自達握緊低價入市的救命稻草……

市場都這樣了,那有多少人還能想起同為韓系的起亞?一場場硬仗打下來,這個本就為現代平替的品牌,直接在2023年成了車市亂斗背景板。電動化轉型下,起亞年末向市場推出有著極致性價比的EV5,奈何,中國車市之復雜,好像并為它留有充分的生存空間。

上市后的第一個完整月,347輛的出貨量,不僅配不上起亞轉型的決心,更是敲響了整個韓系在中國市場發展的警鐘。

此前,作為合資公司的悅達起亞也想著用加強整車出口業務的手段,填補上自己在此地落下的差距。但以一個旁觀者的角度去看,當大眾、豐田們都很難摸清車市發展的節奏,屬于合資品牌的市場份額還在不斷萎縮時,起亞和中國繼續綁定仍有必要嗎?

“隨著外資濾鏡逐步消失,中國早就不缺一個有著足夠性價比的汽車品牌了。”看著中國汽車越造越出色,消費者可以給出這樣的判斷,顯然不是在說什么場面話,其言外之意,懂的都懂。

過去的已經過去,歷史將不值一提

在中國,韓系車是以一個怎樣的狀態活著?

起初,在那個粗制濫造的年代,中國汽車難挑大梁,必定就給了同在東方,卻有著一定先發優勢的韓系車很大發揮空間。成立于1992年的東風悅達起亞,通過市場的反復錘煉,在2016年達到了年銷65萬輛的絕佳成績,就是鐵證。

一款智跑、一款K5、外加K2和K3,讓起亞在中國成了物美價廉的代名詞。對于起亞,彼時的中國消費者也很清楚,什么才是能兼顧日常所需和用車成本的好車。

但很無奈,在急轉直下的國際環境和國內與日俱變的消費趨勢的雙重影響下,由韓方主持大局的東風悅達起亞還是沒能頂住后來者的反攻。吉利、長城、長安的崛起,是中國汽車工業漸入佳境的縮影,卻也成了韓系車回歸平庸的開始。

當現代汽車主品牌都要為快速增長的基業被迫還債時,體量稍小的起亞又能怎么辦?

表面上,進口起亞渠道關閉、產品徹底開始進行本土化改造,是韓國人針對現實給出的解決方案。為了及時將銷量下滑的趨勢按住,起亞在2019年首次將中國市場的大權交給了中方。作為首位中國籍總經理,李峰,要做的就是借著全新K5的誕生,重振起亞在華的品牌形象。

誰曾想,中國車市的發展進程哪里會如我們想像中的那樣按部就班。

為了徹底扭轉廉價車的品牌形象,走出經營困境以及轉向高質量經營,李峰一句“東風悅達起亞未來將不再推出售價10萬元以下的車型”只是讓起亞在中國有了壯士斷臂的決心和氣血。

也許我們并不清楚,僅僅一年后,隨著李峰去職總經理,是否如坊間所傳,是因為起亞對于李峰在職期間的業績不滿,才如此迅速地將權力收回到自己手中,但從那時候起,起亞理應意識到由自主品牌牽頭的行業風暴即將到來。

一直以來,韓國人會認為,和現代汽車相比,獨特的設計加上更為年輕的品牌調性,是起亞深耕中國的法寶。殊不知,這些自我認知都有一個前提,就是“性價比”。通俗點說,價格是起亞可以搞定中國消費者的關鍵要素。

所以,一旦愈發年輕的消費者漸漸被自主品牌拿捏,從價格到產品力,從渠道到營銷端的全方位手拿把掐,優勢單一的起亞要想留在中國掙錢,很大程度已經由不得自己了。

進入新的階段,已經完成重組的悅達起亞的確有了更多的自主權,經歷2015年開始的高管變動風波,起亞對于自身定位可算有了新的認識。

嘉華的引入、賽圖斯、 獅鉑拓界的國產,都是在對外證明,作為全球品牌的起亞尚有能力拿出些世界級的產品。只是,身在產業轉型暴風眼的我們,對于車市往后的發展也有了一個新的認識:

中國汽車高度對本土車市的把控,和各大合資品牌無法甩掉身上的沉重包袱,形成了鮮明的反差;前者對于電動化轉型的熱情和后者過于謹慎的變革風格,也有著天差地別的區隔。

基于環境的快速變化,現在的起亞有心要重拾中國市場,或是總想著動用鈔能力對合資公司加以幫扶,看著是回應新時代的舉動,可中國消費者會愿意選擇放棄在價格戰中卷生卷死的中國新車,而繼續為起亞那尚未落地的決絕買單嗎?

這個問題,我并不想太過絕對地說,不會。但不巧,2023年的中國車市已經在作答了。

中國車市的苛刻,常人想象不到

“韓國人天生就很高傲”,我想,這并不是外界一貫有之的思維定式,反而是由整個韓系車在中國車市遭遇的種種危機后所體現出的真實感受。

那現代和起亞旗下的新車不好嗎?

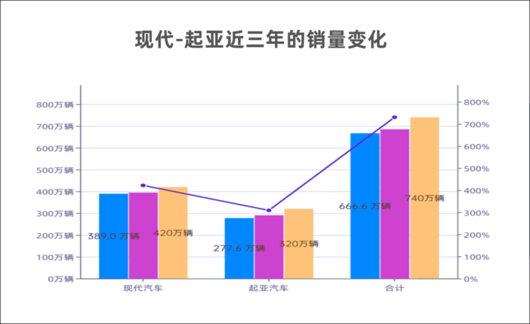

僅數據上,和現代一樣,起亞于2023年創下的營業利潤同比增長60.5%至11.6萬億韓元,全年營收同比增長15%至99.8萬億韓元,營業利潤率首次達到11.6%。而銷量端,起亞的全球銷量已經高達308.7萬輛。其中,57.6萬輛是新能源車。

在現代汽車集團中,當“起亞也是掙錢機器”坐實,你能說,歐美消費者不識貨?選擇起亞是一種退而求其次的表現嗎?

歸根結底,起亞和中國市場之間的牽絆其實已經很稀薄了。悅達起亞已經虧損了很多年,讓韓國人愿意用海外市場掙來的錢填坑,是其對于豪賭中國市場的自信使然,卻不能作為起亞有能力在群敵環伺中的依據。

在中國,短期的陣痛雖然不致命,對于實力雄厚的全球性企業,多年來區區百億人民幣的虧損更顯無足輕重,但我總認為,凡事都得講究個可持續性發展吧。

錯失品牌重塑良機,有一部分原因是在于管理層錯誤估計中國車市變遷的速度;未能及時跟上中國車企的轉型步伐,適時拿出更有針對性優勢的產品,也可以說是因為全球地區市場的布局不均對起亞中國造成的發展滯后性。

那今時今日,眼看在世界獲獎無數的EV6成了“限量供應”的稀有車,低價入市的EV5新車效應不達業內預期,總不能再用類似的理由來解釋了吧?

去年全年,起亞全球CEO宋虎聲社長多次來到中國調研市場,數次強調“確保在中國市場的成功,是起亞全球戰略的核心”。同時,還提出“起亞中國每年將推出至少一款純電動汽車,到2027年,共計將推出6款純電動車型;到2030年,實現EV車型年銷量18萬輛的目標,純電車銷量占比達到40%的目標”。

可從主打性價比攻勢,到想著進行品牌向上,再回到主打性價比這條路,短短三兩年,不用說,我們已經看不懂起亞中國戰略的核心思路,估計起亞自己時不時也犯了迷糊。

2023年,悅達起亞的累計銷售166,395輛新車,同比增長31.2%。看成績,起亞在華的表現有了起色,實際上,其中累計出口銷售整車80,602輛,同比增長125%,占全年總銷量的比重達到48%,意在說明,悅達起亞不過是在充當著起亞擴充海外市場的后盾。

為了維持工廠運轉和地方就業,合資公司走上對外出口這條路,實屬正常。但對比悅達起亞同期在全國進行渠道煥新、充電基礎設施建設、推廣起亞APP等一系列操作,不免令人給出疑問,說好聽是在未雨綢繆,實則總覺得有點本末倒置的味道。

中國人總說,富貴險中求。

接下來,中國車市的競爭環境必然會變得更加嚴峻。悅達起亞將和所有非一線合資公司,在生死考驗中掙扎著向前。撇開出口業務,EV5亦將成為起亞能否落子未來的關鍵一環。然而,以目前車市對于品牌認知的重建越來越基于新四化的發展而不斷刷新,“中國不需要起亞”決不是危言聳聽。

當然,如果起亞在象征性迎合中國車市的進化節奏之余,執意要將在華業務聚焦于出口,以上就權當我沒說。

來源:第一電動網

作者:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/219065

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。