證券時報 韓忠楠

11月10日,中國汽車工業協會發布最新數據。數據顯示,10月,國內汽車出口48.8萬輛,環比增長9.8%,同比增長44.2%。

中國汽車工業協會副總工程師許海東判斷,從2011年到2023年這十余年時間,中國汽車出口主要以貿易為主,但預計在2030年以后,中國車企的出海將以直接投資并在海外生產為主。這意味著,中國車企要將自身的價值觀、管理模式等進行輸出,會面臨較大挑戰。

實際上,伴隨著越來越多中國車企的“走出去”,它們在出海過程中所遭遇的一系列挑戰已逐漸顯露。今年以來,繼《歐盟電池和廢電池法規》出臺后,歐盟又對中國新能源車企開啟了反補貼調查,這些措施都在客觀上給中國車企的出海之路增加了屏障、壁壘。

在這樣的背景下,中國車企在出海過程中該如何做好合規,避免潛在風險?特別是對于智能汽車而言,各國嚴格的數據安全法規,又會給其出海之路帶來哪些新挑戰?這一系列的問題,成為近期汽車產業界關注的焦點問題。

出海合規問題引關注

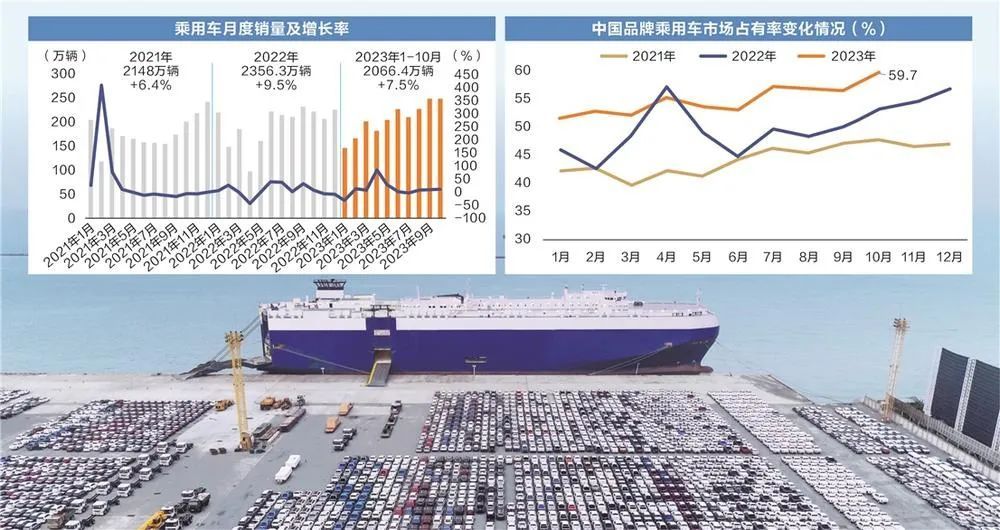

中汽協數據顯示,1~10月,汽車出口392.2萬輛,同比增長59.7%。分車型看,乘用車出口330.6萬輛,同比增長67.3%;商用車出口61.6萬輛,同比增長28.3%。

多家市場分析機構判斷,得益于產品與技術優勢,以及中國自主車企在渠道、研發、產品本土化等多方面投入的增加,新能源汽車將持續成為中國汽車出口增長的核心動力,同時中國汽車出口也將迎來黃金發展期。

不久前,在2023中國汽車工程學會年會上,來自吉利汽車、極氪汽車等多家整車企業的高管,都對中國汽車出海的未來趨勢表示看好。吉利汽車集團技術管理中心主任劉旭表示,中國汽車出口經歷了接近60年的積累,終于從低端產品邁向了中高端產品出海,特別是近年來,新能源汽車與智能網聯汽車成為中國汽車出口的新增長點。包括吉利、比亞迪、長城、長安、上汽、哪吒等在內的一系列車企,紛紛在海外建廠,與中國本土零部件企業一起進行全球化布局,形勢大好。

然而,在中國汽車出口如火如荼擴大規模的進程中,也有一些潛在風險悄然暴露。例如,歐洲的新電池法案以及歐盟的反補貼調查等措施,客觀上為中國新能源汽車出口帶來了一些不確定性因素。

業內人士判斷,這些信號在提示著中國車企:“走出去”的過程中要特別重視合規風險。德勤中國風險咨詢合伙人張震表示,中國車企要走全球化發展道路,做好合規風險控制是非常必要的一環。

據張震介紹,車企出海過程中,需要把握產品技術的合規性、網絡安全以及數據的合規性等,這需要車企從管理機制、體系、人才配備等各方面與國際一線企業對標。

“目前,部分車企在這方面的認識是相對薄弱的,但可以預見的趨勢是:隨著車企出海的規模不斷擴大,企業一定會把安全和合規放在非常高的位置上。”張震認為,海外的消費者,特別是歐洲的消費者與中國的用戶又有很大不同,他們對于汽車產品的智能化功能、用戶體驗可能沒那么在意,但卻會非常看中產品的可靠性、服務的水準。從某種意義上來講,做好合規,也是在建立在海外用戶群體中的口碑,培養信任度。

羅蘭貝格管理咨詢全球合伙人時帥也認為,當前,中國車企出海面臨多方面合規約束和風險,包括環保排放、供應鏈合規、貿易合規、ESG等。國內外已經有多家車企在環保排放、知識產權、數據保護、反壟斷及產品認證等合規方面付出巨大代價,中國車企需要避免“踩坑”,謹慎規劃出海戰略,做好合規。

智能汽車數據合規存挑戰

汽車出口面臨的合規問題非常廣泛,從產品到數據再到企業經營乃至供應鏈,都會涉及方方面面的合規問題。

張震指出,以往車企對合規的關注多集中于產品層面,更注重研發側和SOP(標準作業程序)研發過程中滿足剛性的技術參數要求,但現在的合規則要求貫穿汽車產品的全生命周期,這意味著車企所面臨的合規要求不僅集中于研發層面,還將延伸至制造、銷售、售后等各個環節,必須做到全鏈條的合規。

在張震看來,如何在產品全生命周期過程中把不同領域合規風險有效管控住,對于中國企業來講是巨大的挑戰。

而在眾多合規問題當中,智能汽車數據的合規風險挑戰,顯然是最受產業界關注的,其涉及的風險控制難度也更高。

據悉,以歐洲為例,除了《通用數據保護條例》(GDPR)外,數據治理法案、數據市場法案、數據服務法案等,也對產品的數據合規又明確要求。特別是對于智能網聯汽車而言,汽車路測的數據采集、讓渡、使用、確權等,都需要滿足歐洲的合規要求。

同樣,對于中國本土也是如此。在《網絡安全法》《智能網聯汽車數據通用要求》《汽車整車信息安全技術要求》等的約束下,汽車數據的采集、傳輸、存儲、使用、共享、銷毀等活動需要嚴格按照規范進行。

對于中國車企而言,如何構建滿足國內及國外法規要求的交叉、融合型數據合規管理體系,是非常復雜的工作,這也很考驗企業的體系能力。張震認為,車企在做好數據合規的過程中,毫無疑問地要付出較高的成本,甚至會制約企業的工作效率,但這些也是企業必須要完成的功課。

張震表示,數據合規很難有明確的標準,它并不像傳統車輛的主被動安全、減排等,有科學的方法衡量評判,數據合規是很難衡量的,而是以風險導向做評估,這也是智能汽車數據合規存在較大挑戰的一大因素。

如何化解中國汽車合規風險?

盡管智能新能源汽車出口的合規問題紛繁復雜,但多數業內人士判斷,車企若能做好上述合規工作,是對自身體系能力的鑄造,長期來看,更有利于中國車企出口質量的提升。

劉旭認為,目前車企在出海過程中面臨很多合規挑戰,這些挑戰不是只針對某一家企業的,而是全行業面臨的問題。但現在行業內缺乏官方的機構來幫助企業消解這方面的風險。在他看來,目前車企迫切希望有機構統一來牽頭,包括建立一些信息服務平臺,幫助企業了解海外合規政策、法規等。同時,中國在發展新能源和智能網聯汽車方面具備先發優勢,完全可以牽頭制定國際標準,并把標準傳輸至海外。

對于車企頂層設計的呼吁,也有部分業內人士持另外一種態度。該人士告訴證券時報記 者,車企的合規政策究竟是由該行業牽引,還是給予行業一定的自由度,在充分的競爭環境下形成大家認同的標準,目前是沒有定論的,也需要全球的車企共同去探索。

從企業的視角,AVL李斯特中國自動駕駛及數字化總工程師陶劍波認為,車企的工程團隊需要與法規團隊協同做好汽車合規管控,特別是要做長線布局,而不是針對一兩個問題集中進行“打補丁”。在他看來,研發團隊需要與不同的部門進行耦合,將歐盟、中東、南美乃至世界各地主要出口地區的法規進行詳細分解,進而滲透至研發端。

對此,張震認為,車企面對合規要求,不能是煙囪式、補丁式地應對實施,而是要從根本上強化海外合規管理平臺,在出海體系中深度融入合規概念。

實際上,圍繞著車企的出海合規業務,也有不少第三方公司在進行業務探索。例如,騰訊就圍繞著智能汽車多國合規的難題,推出了云服務。騰訊智慧出行戰略總經理沈沛透露,騰訊在伴隨車企出海的過程中,可以為車企的安全合規,提供國內外一體化“云底座”。

責編:陳英

校對:祝甜婷

聲明:以上未標明來源、無水印的圖片來自證券時報。本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。

End

來源:第一電動網

作者:車資本

本文地址:http://m.155ck.com/kol/213380

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。