作者 | 程瀟熠

編輯 | 吳巖

汽車的價值正在被軟件重新定義。

據德勤中國數據,目前一輛智能化汽車已涵蓋約1億行代碼,這個數字還將隨著自動駕駛的發展增加至10億行,其中一行代碼能為企業帶來的價值就相當于10美元。這意味著,智能網聯汽車不僅是傳統汽車的功能升級,還將使車企的商業及盈利模式發生巨大改變。

7月31日,德勤發布了與同濟大學AMMI人車關系實驗室聯合制作的報告《如何打造面向未來的智能汽車》。德勤中國汽車行業主管合伙人周令坤告訴未來汽車日報,未來汽車將是一個用軟件驅動的可迭代的電子終端,在軟件定義汽車的趨勢下,車企有三條路可以走。

這三條路分別為:主攻自動駕駛技術的產品研發,以網聯服務快速加持產品力,以及用戶思維主導的智能座艙。

來源:德勤中國

在這三條路之中,智能網聯汽車如何打造自身獨特性?傳統車企該如何把握住競爭優勢?自主品牌能否造出另一個特斯拉?周令坤及同濟大學人車關系實驗室創始人馬鈞就此,向未來汽車日報進行了更為深入的解讀。

特斯拉的出現以及智能網聯化趨勢,讓幾乎所有上市的新車型標配中控大屏。手機應用上車后的功能堆疊,乍看新鮮感十足,但由于手機端與車機端操作習慣不同、車機操作流暢度欠佳等問題,一度被消費者詬病為“真大屏,假智能”。

周令坤認為,消費者之所以有這樣的印象,是因為一些車企最初仍關注硬件本身,并沒有將其與汽車生態以及汽車產品串聯起來,顯得較為枯燥。“現在很多車企已經在發生改變,從用車場景出發滿足用戶的真實需求。”

德勤報告顯示,智能網聯汽車有三大要素,智能交互是抓手,以智能化技術為核心的智能駕駛是必備功能,以網聯化為核心的智能服務是體驗和商業模式創新的切入點。

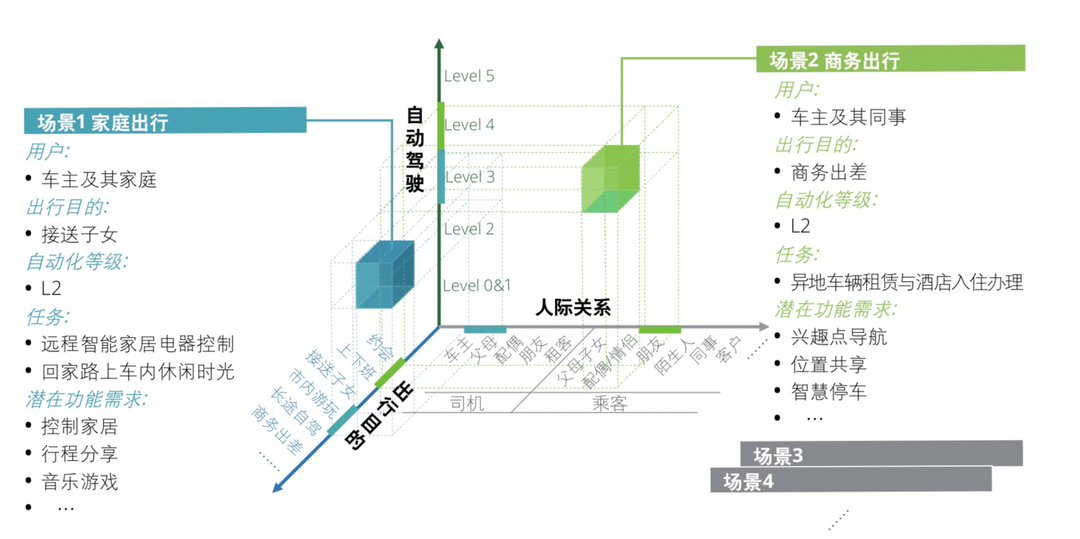

基于這三個要素,圍繞圍繞車輛用戶人物關系、出行目的和車輛屬性定義核心主場景,識別核心功能的需求,德勤構建了識別產品核心功能需求的分析框架“三維場景樹”模型。

來源:德勤中國、同濟大學AMMI人車關系實驗室

周令坤表示,車企要想擺脫過去的印象,需要從三個方面努力:從場景出發識別真實的需求、鏈接生態構建服務場景以及提升車輛本身的智能水平,即以智能交互為抓手。

“沒有基因、沒有文化、沒有傳承,是我們現在碰到最大的問題。”馬鈞告訴未來汽車日報,現在智能網聯汽車趨向同質化,沒有找到爆點。

同濟大學AMMI人車關系實驗室將文化的評價分為5個維度:權力距離、集體/個人主義、長期/短期導向、不確定性規避、克制/放縱。中國消費者在上述文化維度上與歐美國家消費者表現出完全不同的傾向。比如集體主義傾向更強,從“家庭”到“車友會”、“商會”,對陪伴的需求更為強烈,因此中國的人工智能更多擁有擬人的實體形象。

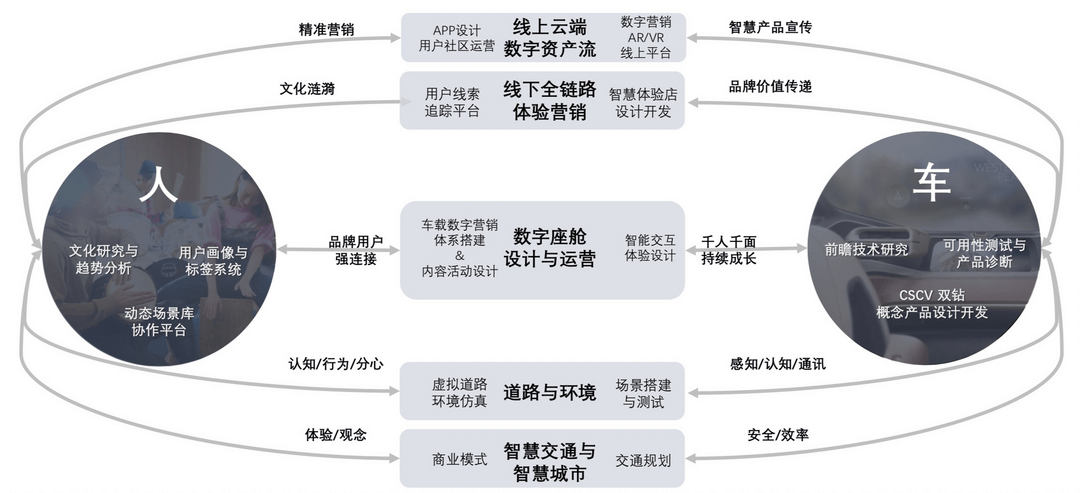

AMMI人車關系實驗室“人車關系”研究 來源:AMMI人車關系實驗室

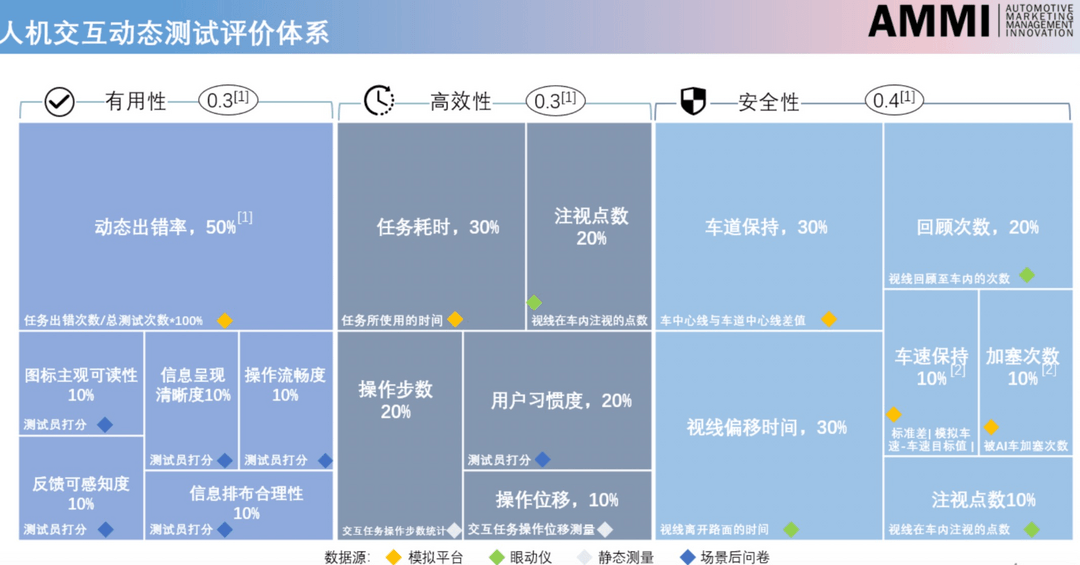

同濟大學AMMI人車關系實驗室研究與項目負責人龔在研,則將目前國內智能座艙的發展總結為“創意有余,章法不足”。他舉了個例子,某國內自主品牌汽車的儀表盤一級菜單上,文字字高只有3毫米,而奔馳寶馬通常為5毫米,奧迪最小也是4毫米,幾乎所有國際品牌的儀表盤一級菜單上都沒有字高僅3毫米的字。“大家并沒有一套系統科學的方法進行設計”。

同濟大學AMMI人車關系實驗室人機交互動態測試評價體系 來源:AMMI人車關系實驗室

智能網聯汽車的興起,讓昔日的互聯網人成了汽車圈的“弄潮兒”。相比專注機械制造的傳統汽車人,前者更精通互聯網玩法及隱藏的游戲規則。

相比之下,周令坤認為,傳統車企應把握其三個優勢。一是對車輛工程的理解,無論是產品安全性細節的考究還是解決產品復雜問題的能力;二是資源整合能力,未來可能不僅是硬件制造的整合者,還將是軟件制造價值鏈的整合者;三是消費者信賴,依靠品牌積累的基礎,消費者對整車廠的安全信任度也更高。

“傳統車企相較新造車最大的市場優勢是原有的客戶群。”馬鈞算了一筆賬,爭取新客戶的成本是留住老客戶的10倍,傳統車企應該先思考如何將老客戶群體經營好。

周令坤表示,一些車企已經有500萬輛甚至1000萬輛汽車下線,這意味著有至少1000萬人開過該品牌的汽車,這些用戶是傳統車企最寶貴的財富。

只不過,傳統汽車銷售模式為車企對接經銷商,經銷商再賣給個人,并沒有直接接觸消費者,“DNA有所缺乏”。周令坤認為,車企要想快速做好用戶經營,可以借鑒互聯網公司的用戶運營能力。

小米手機曾依托“米粉經濟”,在幾乎零投入的情況下將其打造為知名品牌。選拔100名用戶參與小米MIUI操作系統的設計、研發、反饋,還建立起小米手機論壇,讓米粉參與調研、產品開發、測試、傳播、營銷、公關等多個環節,并且每兩周組組織一次線下同城會。小米公司聯合創始人黎萬強曾對媒體表示,“別人是用手機,而小米的用戶是在‘玩’手機。”

另一方面,汽車圈已有先行者在用戶運營方面嘗到了甜頭。今年6月,蔚來CEO李斌曾表示,疫情期間,蔚來60%的訂單都來自老用戶推薦。

“傳統能力是基礎能力,不過這個時代還需要爆點。”馬鈞認為,這個爆點是要找到一個新的故事,而非為了迭代而迭代。

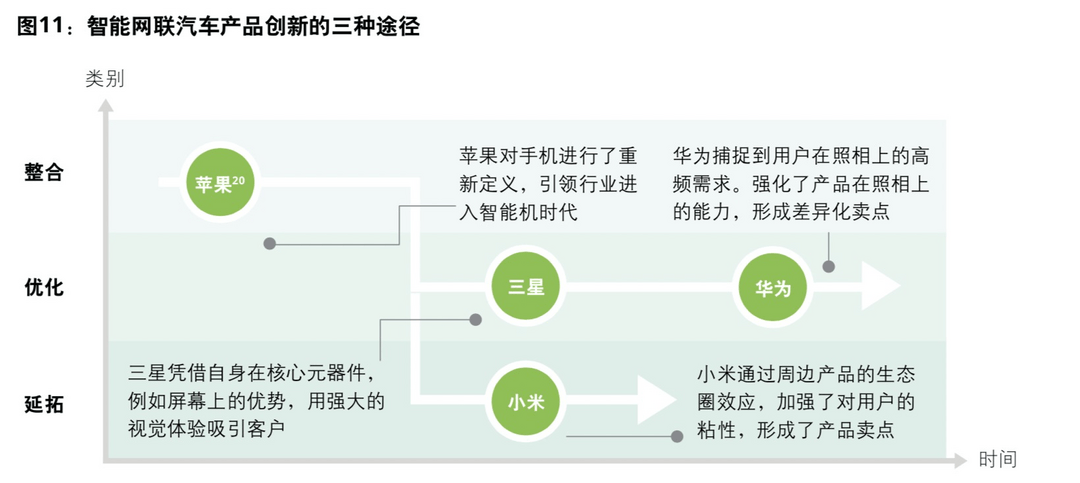

來源:德勤中國

總結手機行業的產品創新途徑,德勤總結出智能網聯汽車產品創新的三種途徑。

一是通過功能整合,重塑產品形態,如蘋果;二是深挖核心需求,優化產品功能,如華為以照相為賣點、三星引用畫質與清晰度更好的OLED屏幕;三是圍繞核心產品,延拓產品價值,以汽車為起點,從單一產品向多元化產品企業轉型。

消費者需求的增加,正在倒逼車企作出改變。

馬鈞坦言,中國年輕消費者是全球范圍內消費習慣改變最快的,改變周期小于7天。也就是說,中國年輕消費者的期待是6天有一個新的版本。

“汽車在IT化,智能化,如果不能做到又好又快地迭代更新,相當于別人在百米沖刺,你還在慢慢散步。”周令坤坦言,研發體系的改變勢在必行,“如果沒有發生變化,傳統車企后面的壓力還要更大一點。”

周令坤告訴未來汽車日報,2000年,車企新車型的平均研發制造速度約為8年,2020年平均為4年左右,未來可能還要更短。“消費者對于新產品推出速度的期待越來越高,除了使用場景的智能化迭代,對未來產品的推出頻率也有很高的要求。”

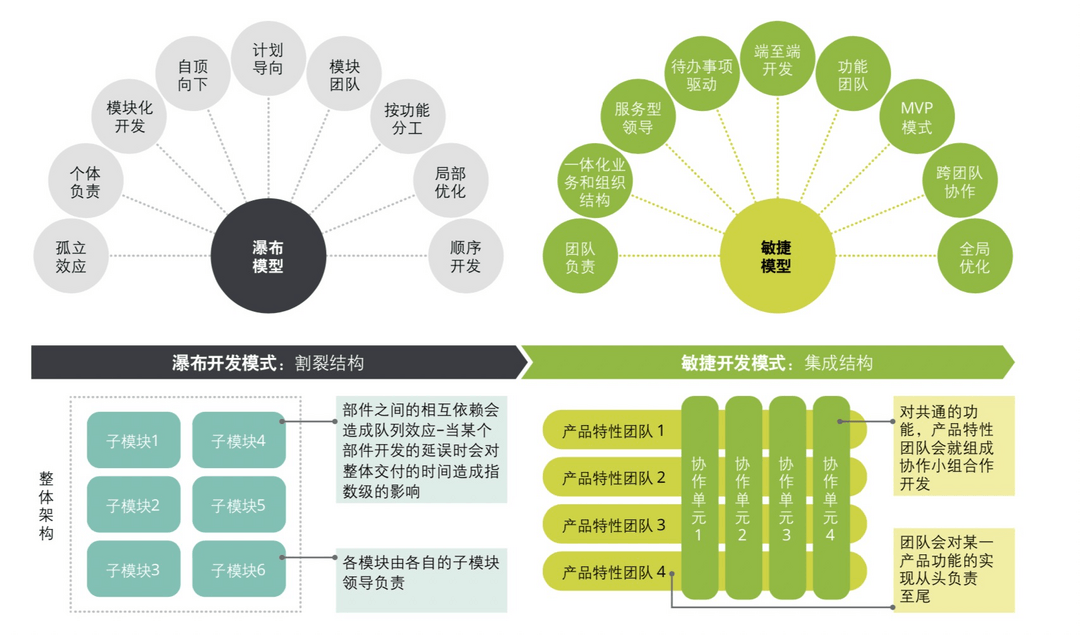

因此,如何結合軟件能力和可迭代部分進行敏捷開發,被德勤視為必要課題。“原有瀑布式開發模型很難滿足消費者需求,它有嚴謹的工程驗證流程,但很難快起來,現在把握的往往是兩年之內的需求。”而經過4年開發周期,產品量產后很難滿足目標消費者的需求。

德勤中國認為,傳統車企的價值中心,應逐漸由硬件生產型企業轉變為以軟件研發能力為核心的汽車科技公司,開發模式也要由傳統的瀑布型開發模式逐漸向敏捷式開發模式過渡,并踐行“雙鉆模型”產品開發方法。

按組件順序推進的瀑布型開發模式vs.以快速迭代為核心的敏捷式開發模式 來源:德勤中國

“KPI考核、組織結構設計以及生產體系都要改變,這恰恰是傳統車企最難突破的。”周令坤表示,如果傳統車企愿意在研發體系方面發生變化,原有的優勢將成為競爭壁壘,否則“總是慢幾拍”。

馬鈞在德國汽車企業有18年研發經驗,在他看來,目前消費者所需要的生態、體驗及需求都在改變,而這是傳統工程思維不可能做到的,要對軟件的模式內容進行更深層次的迭代,以吸引用戶。

德勤認為,車企想要占領智能網聯汽車的制高點,需要在智能交互、智能駕駛以及智能服務三個方面均有所布局,并根據商業企圖、品牌定位、產品競爭力和技術積累等,選擇適合自身的發展路徑。

來源:未來汽車日報

作者:程瀟熠

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/121931

以上內容轉載自未來汽車日報,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。