圖片來源:上汽集團官方

作者 | 蘇鵬

編輯 | 周游

隨著國內市場不斷復蘇,自主車企出海的心思開始蠢蠢欲動。

10月20日,上汽集團宣布歐洲自營航線首發啟航。上汽旗下運載量最大的汽車滾裝船——安吉鳳凰號,將搭載近1800輛MG新能源汽車駛向歐洲。同時,上汽集團正式發布2025歐洲市場目標,至2025年,在全球車企巨頭重兵布陣的歐洲,上汽自主品牌市場規模力爭突破“十萬輛級”。

知情人士對未來汽車日報(ID:auto-time)透露:之后吉利、奇瑞也會搭乘上汽安吉這個航線,將旗下產品交付給歐洲用戶。

讓中國本土汽車行駛在歐洲每個角落,已經成為自主車企的共同期望。同樣是10月20日,領克歐洲首家體驗店在荷蘭哈姆斯特丹正式開業。更早的時候,愛馳、小鵬等新造車勢力進軍歐洲市場的新聞也刷了一波存在感。

中國汽車出海,為什么是歐洲?為什么是此刻?

自主車企的出海大計,正在從傳統的亞非拉等中低端市場,向歐美國家高端市場進軍。

2017年,奇瑞汽車首次參加法蘭克福車展時,就高調地喊出了“下一站、歐洲!”的口號,不僅公布了進軍歐洲市場的計劃,還開始籌備建立歐洲研發中心。

依托歐洲研發中心這一“橋頭堡”,奇瑞進軍歐洲市場的夢想似乎離實現不遠了。奇瑞汽車國際公司高級副總經理馮平2019年透露,“從2020年起,奇瑞汽車將推動品牌‘走上去’,完成包括歐美等主流市場在內的國際布局。”

長城汽車董事長魏建軍一邊喊著“不走出去就是等死”的豪言,一邊著手布局歐洲市場。2019年,長城汽車攜旗下WEY品牌以及蜂巢易創、蜂巢能源、諾博汽車系統、曼德電子等四大零部件系統協同參加法蘭克福車展。

魏建軍在發布會現場宣布,WEY品牌已經在德國了建立技術中心,將以德國市場為起點,率先進軍歐美高端市場,并在2021年正式全面進入歐盟市場。

來源:長城汽車官方

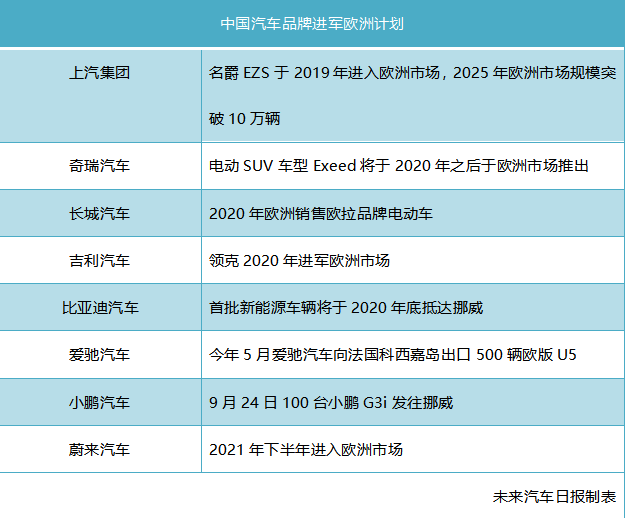

根據未來汽車日報不完全統計,吉利、長城、上汽、奇瑞、比亞迪等自主車企均已制定了進軍歐洲市場的計劃。

圖片來源:未來汽車日報

歐洲市場不僅吸引著中國傳統車企的目光,“膽大心細”的造車新勢力們,同樣對歐洲市場虎視眈眈。首當其沖的是愛馳汽車。

今年上半年,愛馳汽車向歐盟出口500輛歐版愛馳U5,助力法國科西嘉落實“Electrify Corsica”的全島綠色出行計劃,成為第一家大規模出口歐盟國家的造車新勢力。

圖片來源:愛馳汽車官方

而頭部新造車公司蔚來和小鵬,在中國市場取得階段性成功的之后,也都將目光瞄向海外市場。

9月24日,小鵬汽車在歐洲市場獲得的第一批訂單正式發運出口,100輛小鵬G3i在廣州新沙港集結,預計在今年11月,小鵬汽車可以完成首批挪威車主的交付。

蔚來雖然沒有實質性動作,但蔚來創始人兼董事長李斌曾對外透露:“我們希望2021年下半年進入一些更歡迎電動汽車的國家。”李斌將蔚來出海的第一站也鎖定在歐洲市場,不過并未透露具體國家。同時,蔚來計劃在2023年或2024年之前進入全球主要市場。

歐洲蓬勃發展的新能源市場,是中國車企盯上的第一塊“肥肉”。

不難看出,現階段中國車企向歐洲出口的車型里,新能源汽車占了絕對優勢。歐洲汽車制造業聯盟(AECA)最新數據顯示,9月,德國、英國、法國、挪威、瑞典、葡萄牙、意大利、瑞士、西班牙等九國新能源汽車銷量持續走高,注冊量合計約為13.3萬輛,同比上升195%。而今年前9個月,歐洲新能源汽車累計銷量約為77.7萬輛,同比增長105%。

歐洲汽車制造業聯盟預測稱,今年全年,歐洲新能源車銷量有望突破110萬輛,成為全球新能源汽車銷量增長的主要支撐。利益驅動下,中國汽車品牌開始著手行動。

“中國汽車品牌進入歐美的愿望越來越強烈了。”吉利汽車公關總監楊學良認為,歐洲市場的開拓,不僅能使自主品牌尋找到更多發展空間,而且通過在發達國家市場的成功布局,有助于提升自主車企的國際形象,為品牌建設加分。

與吉利持相同看法的車企還有上汽大通。上汽大通海外業務部總監楊峻嶺認為,自主品牌愿意試水歐美的原因有兩個:一是歐美發達國家市場體量足夠大;二是能夠從側面證明自主品牌的體系力和產品力,對品牌的信任度提升有很大作用。

“歐美市場付出一分,能收獲十分,無論是市場還是品牌。”楊峻嶺表示。

“歐洲是汽車的發源地,汽車工業實力雄厚,消費市場成熟。若能拿下歐洲市場,說明你品牌夠強、產品夠好、技術高,經過歐洲這塊試金石的磨練后,基本上就得到了國內外的認可。”中汽聯高級顧問、汽車資深人士陳光祖對未來汽車日報(ID:auto-time)表示。

圖片來源:愛馳汽車官方

與傳統車企相比,身為造車新勢力的愛馳汽車更為注重眼前利益,“歐洲市場進入的門檻高,不會出現(品牌)一擁而上的情況。”愛馳汽車聯合創始人付強曾表示。

對于身背“新造車后來者”標簽的愛馳來說,國內市場聲量牢牢地掌握在蔚來、小鵬、理想、威馬等頭部新勢力手里,去歐洲闖蕩一番或許更能有更多講故事的空間。

但通往歐洲之路看似前景美好,實則困難重重。

步入歐洲市場,意味著與大眾、寶馬、奧迪等本地老牌車企貼身肉搏,更需要在技術和品牌獲得雙重突破。即便是美系車巨頭如通用,彼時也是通過購買當地品牌歐寶的方式,來獲得當地市場的占有率。

圖片來源:大眾官方

對于起步較晚的中國汽車品牌來說,品牌知名度以及美譽度都是短板。“很多國外的消費者根本分不清中國品牌哪家是哪家,他們只是籠統地知道都是來自中國。”福特汽車公司集團副總裁陳安寧,在任奇瑞汽車股份有限公司總經理時曾表示,如果不能打破同質化的圈子,那么中國汽車品牌將會在歐洲市場陷入“內耗漩渦”。

陳光祖也認為,中國汽車品牌要想在歐洲市場站穩腳跟,或許還需要一段很長的時間。“豐田在美洲市場推出雷克薩斯品牌,從品牌落地到站穩腳跟用了30年的時間。中國汽車品牌的知名度弱于豐田,并且歐洲市場的競爭更激烈,想取得成功,他們(中國汽車品牌)需要做好‘打持久仗、打硬仗’的準備。”

此外,一些為了本地化所付出的成本也很高昂。“歐洲市場技術門檻高,僅技術升級和產品改造的費用至少需要幾千萬,如果沒有銷量支持,根本無法收回投資。”上汽大通愛爾蘭和英國經銷商Harris集團市場總監克里斯曾表示。

在國內汽車市場進入存量競爭的當下,自主出海不失為一條出路。但在最初一涌而上的浪潮過去之后,誰能笑到最后,還需要時間和實力來證明。

未來汽車日報

來源:未來汽車日報

作者:蘇鵬

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/130189

以上內容轉載自未來汽車日報,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。