“賽力斯向華為收購問界品牌”,當諸多華為和問界粉絲,還陶醉在“鴻蒙智行獲得2024上半年造車新勢力銷量桂冠”戰報,一則消息突然“炸鍋”。

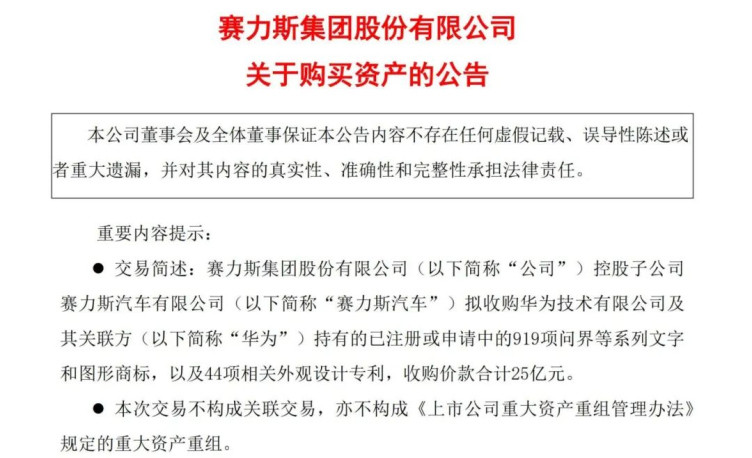

7月2日晚間,賽力斯集團發布公告稱:子公司賽力斯汽車將斥資25億元,收購華為919項問界等系列文字和圖形商標,以及44項相關外觀設計專利。

“難怪賽力斯股價連日滑坡,看空的人是為了逃開這個大雷。”

“這樣賽力斯自己就擁有問界品牌,是潑天的富貴。”

……

兩種完全對立的聲音在股吧、論壇、群內各個維度開始對撞。

沒錯,華為的先進智能技術,以及品牌賦能,是許多人所認定的“問界高價值”源泉。但是問題并沒有“問界屬華為則貴,不屬華為則賤”這么簡單。即便是華為自身,在汽車產業的業務模式和路線,也會隨著時間推移而改變。

華為將問界品牌賣給賽力斯,就是真正放手了嗎?

華為、問界和賽力斯相關的資產,到底值多少錢?

華為“放手”問界后,賽力斯還是否值錢?

華為又怎么在汽車賽道掙錢和幫著汽車伙伴掙錢?

并不是所有人都能看清楚這幾個問題,但它們決定了賽力斯、問界、華為的前途,甚至影響到中國汽車產業未來發展的路徑。

華為以退為進,賽力斯落袋為安

“扶上馬送一程,然后各自奔前程”,是不少人看到公告之后的第一反應。

華為將問界品牌賣給賽力斯,就真的與問界、賽力斯做切割了嗎?素以“狼性”聞名于世的華為,這是在汽車行業退卻了嗎?

答案顯然沒有這么簡單。

孩童時牙牙學語,少年時讀書學習,成年后工作進取,人類個體不同階段有對應的使命,企業同樣也是如此。

華為應該如何參與汽車產業?倘若只是追求眼前一款關聯車型熱賣,甚至一個品牌暢銷,那對于營收七千億、被視為中國科技龍頭的華為來說,未免太目光短淺。

國內常規的汽車品牌,年銷量10萬~20萬輛、營收200~500億元,便已經算是相當不錯的成績。而且傳統制造業利潤率低、成本回收周期長,按照國家統計局數據,當下汽車工業整體利潤在4.7%左右。

即便是拿到新勢力上半年銷量冠軍的鴻蒙智行,194,207輛壓倒了理想汽車,但全年恐怕也難突破50萬輛,營收也難以超過2,000億元。由于整車營收和利潤需要與合作伙伴分蛋糕,能留給華為的金額就更少了。

所以,華為不可能滿足于“ 問界M7、問界M9一個月賣一兩萬輛”,也不可能滿足于“一個問界品牌銷量堪比理想汽車”。如今華為將問界品牌賣給賽力斯,并不是圖那25億元價格,而是以退為進。

“你們覺得我華為無法推動造好車?”華為面對這種質疑,給出的答案,便是問界M7、問界M9的火爆。

“你們覺得我華為只想越俎代庖吞并車企?”華為面對這種質疑,給出的答案,便是將問界品牌“撫養壯大”之后,徹底讓給賽力斯。

這種以退為進,本質是什么?新階段,華為需要擁抱更多車企,以“放棄問界品牌”,展現合作的誠意姿態,消弭車企擔憂華為“奪舍”的心理障礙,不得不說是華為的一張好牌。

那么在賽力斯一側呢?

“此項商品和品牌資產轉讓不影響雙方現有的合作業務,并且進一步保障了AITO問界的長遠發展,也體現了雙方以用戶為中心,著力做好聯合業務和AITO問界產品的初心。”

公告里的這段話,有人看出了信心,有人看出了心虛。但無論如何,賽力斯的問界,是目前華為鴻蒙智行里銷量最高、與華為品牌力結合最深、最能體現華為消費BG體系能量的板塊。

就以2024年6月銷量數字看,鴻蒙智行46,141輛在新勢力中僅次于理想汽車,其中問界M9的17,241輛簡直是奇跡,比5月的1.5萬輛更上一層樓——要知道,無論是紅旗、理想等自主高端品牌,還是BBA和保時捷等外資豪華品牌,都沒能做到售價55萬元起的昂貴車型一個月賣出這個數字。

賽力斯顯然已經被華為智選車/鴻蒙智行帶入了正向軌道,并且也連帶華為智選車業務獲益:按照4月賽力斯公告和華為方面消息,今年第一季度,賽力斯營收暴漲421.76%至265.61億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤2.20億元,一季度毛利率提升至21.5%,余承東也表示,華為智選車扭虧為盈。

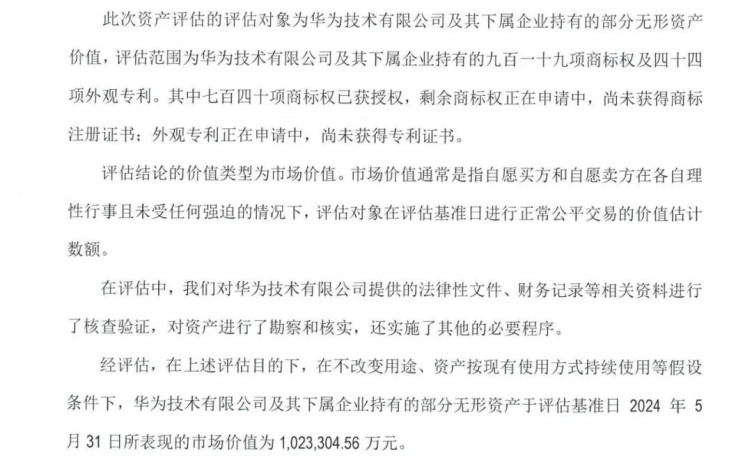

受賽力斯委托,中京民信(北京)資產評估有限公司于7月1日出具了評估報告:在不改變用途、資產按現有使用方式持續使用等假設條件下,華為技術有限公司及其下屬企業持有的部分無形資產,于評估基準日2024年5月31日所表現的市場價值為1,023,304.56萬元。

換句話說,這部分無形資產已經價值102億元。如果不是華為與賽力斯的雙向奔赴,又怎么可能實現這種幅度的價值躍升?

毫無疑問,至此華為-賽力斯的合作,已經是無須質疑的成功典范。哪怕是正向軌道的慣性,也足以讓賽力斯享受長時間的紅利。用這種“標桿效應”,去抵消問界品牌歸屬帶來的“品牌印象質疑”,在面子上有得有失,但不會動搖根本。

更重要的是,華為作為“新時代的博世”,不可能放棄對賽力斯問界的技術供應,而賽力斯考慮加入華為引望業務,則更是具備遼闊的想象空間,盡管引望自身會遇到重重挑戰。那么在里子上,賽力斯問界也并不會吃虧。

最終,賽力斯在可見的階段,已經堪稱“落袋為安”。即便拿股票來說,之前賽力斯股價已經破百,盡管前一陣子有過暴跌,但現在90元+的水平,即便再滑坡,也比大多數整車股更高。

從莽撞少年,到沉穩成年

華為應該如何在汽車賽道掙錢和幫著汽車伙伴掙錢?答案一定不是“造華為牌汽車”。

何哉?

首先,傳統汽車制造業務,投資模式重、回報周期長、關聯環節眾多,并不符合華為的訴求。比如傳統的整車制造工廠,數百億元投資、成千上萬工人,需要付出的資金、管理成本,對華為來說并不是心之向往。

華為的訴求是什么?在基站等企業業務、手機等消費業務之外再開辟新的增長賽道。智能電動汽車當然是理所應當的方向,但隨著軟件定義汽車趨勢的顯性化,傳統的整車制造已經不是“皇冠上的明珠”,反而是華為擅長的智能化技術更容易撬動宏大的生態,為何我們要用老舊的思維去“套”華為?

怎么讓更多車企接受華為的智能化技術,不去擔憂“失去靈魂”,這才是華為的當務之急。

談到華為對中國汽車行業的影響,就不能不追溯華為在汽車領域的發展歷程和幾個業務模式。

1、最基本的一級或二級零部件供應商業務,提供標準化汽車零部件。

徐直軍等人從2012年開始推動華為汽車零部件業務發展,實際上華為作為汽車技術供應商的時間已經超過10年。

車企可以僅從華為采購數量不等的零部件,也可以采購系統級總成(例如車機系統、電驅系統),因此還可以細分為不同層級的子模式。

作為一級供應商,華為的汽車客戶非常廣泛,寶馬、奧迪、長城、廣汽采用了Hicar系統、電機、AR-HUD等技術,甚至連“不將靈魂交給華為”的上汽,也為飛凡采購了華為AR-HUD,作為競品的理想小鵬,也采用了華為電機。

作為二級供應商,華為與Momenta、MINIEYE等自動駕駛企業合作,提供MDC計算平臺和底層軟件。

2、華為HI(Huawei inside)模式,提供全棧智能汽車解決方案。

由徐直軍從2012年開始推動華為汽車零部件業務發展,2019年成立車BU,結合了華為光學、聲學、云技術等業務提供的技術。車企采用華為提供的全棧智能汽車解決方案,覆蓋五大智能系統:智能座艙、智能駕駛、智能網聯、智能電動和智能車云服務。

該模式比Tier 1供應商業務范圍還大,被稱為Tier 0.5。也就是業界所稱的“新時代博世”。目前正牌客戶里,比較有起色的只有長安阿維塔一家,原先有北汽極狐阿爾法S HI版車型,但表現不理想,而廣汽AH8項目被“降級”為供應商模式。

3、鴻蒙智行模式,即之前的智選車模式,同時提供技術和銷售渠道。

該模式由余承東領導的華為消費BG負責,本質上是“一定的華為技術+華為銷售渠道”模式。

早期智選車模式,華為技術含量比較低,例如最早的問界,智駕泊車來自縱目科技,智駕底盤來自博世,華為只提供了智艙(車機)和電驅。但是后來華為汽車BU全棧智能技術也給到了鴻蒙智行。又因為智選車從銷售渠道、營銷維度介入,對汽車定義權更大。

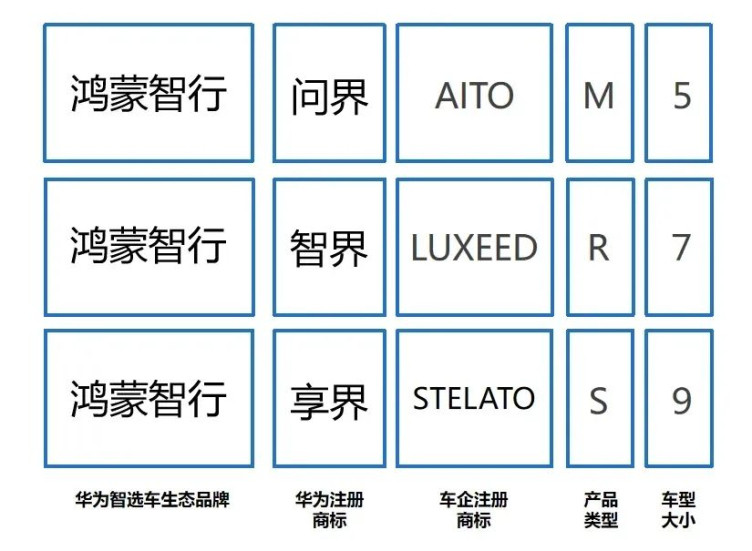

采用鴻蒙智行模式的車企與品牌,是業界和消費者比較熟悉的賽力斯-問界AITO、奇瑞-智界LUXEED、北汽-享界STELATO、江淮-傲界(暫未公布英文)。

倘若說,最初純粹的供應商模式,是華為汽車業務的1.0孩童時代,低調、稚嫩,幾乎不為行業所聞。

那么HI+鴻蒙智行/智選車模式,就是華為汽車業務2.0的青少年時代,敢闖、兇狠,性格鮮明而業績突出的同時,也存在外界質疑和內部自我紛爭。

現在華為汽車業務應該走上3.0的成年時代,博大、沉穩,被汽車行業廣泛接受、信任。

華為需要以更為謙遜、開放、包容的平和姿態,去擁抱整個中國汽車,乃至延伸到更為遼闊的海外汽車產業。

“放手一棵樹木,擁抱一片森林”

“華為不應該造車,應該做新時代的‘博世’”,這是汽車公社一以貫之的觀點。

如果說燃油車時代,博世已經是汽車行業的無冕之王,營收相當于斯特蘭蒂斯前身PSA或者本田,利潤更是諸多整車無法企及,那么智能電動汽車時代的“新博世”,會比當年的博世更具備影響力和價值空間。

賽力斯等國內車企和越來越多的國外車企需要華為,同樣華為也需要更多車企作為汽車BU智能汽車解決方案的客戶。

無論是造車,還是做博世這樣的汽車供應商巨頭,都不是短期能掙大錢的買賣。

從2012年開始做汽車技術業務的孩童時代,前十年只能說是解決了技術難題。

按照華為汽車BU高管所言:按照制造業技術要求,分為消費電子級、企業級、車規級和軍工級,供應商從每一級技術跨越到下一級,難度都很大,華為擁有消費電子級和企業級作為基礎,轉向車規級也非常痛苦。

從2022年開始,華為汽車業務才算是進入HI+智選車的青少年時代,開始去解決商業問題。

2022年華為營收6,423億元,其中智能汽車解決方案業務收入20.77億元,占比0.3%。這也讓汽車業務成為華為唯一虧損的板塊。該年華為凈利潤下跌到356億元,為近年最低水平。

2023年華為營收7,042億元,同比增長9.64%,重回7千億門檻(2019年8,588億,凈利潤627億,2020年8,914億峰值,凈利潤646億,2021年6,368億低谷,凈利潤1,137億元);凈利潤870億元,同比大增144%,但有很大比重來自拋售榮耀的后續收益。

智能汽車解決方案BU在去年實現銷售收入47億元,同比增長128.1%,在各板塊中增速最高,但虧損仍達到60億元。對比手機所在的終端業務,2023年銷售收入2,515億元,同比增長17.3%,并不在一個數量級上。

重研發的華為,給汽車技術研發也投入了重金,自2019年5月成立以來,華為車BU累計研發投入超過300億元,研發團隊規模超過7,000人。

規模,是制造業的核心要素,只有通過規模經濟去實現攤薄,才能達到降本和盈利的目標,對華為來說也不例外。

華為加大擁抱整車企業的力度,其實從2023年就已經拉開序幕,并且同時面向國內和海外。

在國內,眾所周知,鴻蒙智行去年增加了奇瑞、北汽和江淮三大伙伴,同時車BU將被抽離,建立“引望”公司,長安入股,一汽、東風也在被接洽。同樣,德系奔馳奧迪和日系豐田等都是華為潛在的客戶。

而對海外車企,按照爆料,去年華為與奔馳展開前期談判,拿出新合資公司3%到5%股權作為籌碼,希望后者“入伙”。但奔馳的意愿并不強烈,更希望自主控制軟件智能化業務以保持品牌高端性,而不是采購供應商技術。

奧迪方面,雙方計劃由華為幫助奧迪開發智能駕駛技術,2025年起用于一汽奧迪生產的車型。

中國汽車和德系車、日系車、美系車并不是“你死我活”,而是在競爭中融合了合作。這種底層邏輯,有著國家的巨手在助推。

華為新模式的構建,有著宏大的戰略思考。除了能將更多中國車企吸納為華為的客戶,也足以同德國、日本等重要國家的核心企業形成紐帶關聯,同時,還能防止華為自身“托拉斯化”,杜絕產業非健康發展的風險。

“華為正在成為利維坦式的托拉斯!”有人驚嘆。華為已經在試圖打通從桌面、移動到物聯的全生態體系,覆蓋手機、家居、汽車、通訊等領域;并且除了軟件和硬件設計之外,還要將硬件生產問題也一并解決,形成空前的巨頭。而這樣的“托拉斯”,是美國一手促成。

將其中最有成長性的汽車業務剝離出來,多方入股共同控制,理論上可以繼續享受華為的技術優勢,并且防范一個超級寡頭的形成。

至此,華為“放手”問界,無論從訴求還是邏輯層面,都不會是一次割裂與分手,相反,華為和賽力斯將在更為廣闊的空間里實現協同,“放手一棵樹木,擁抱整個森林”。

沒有人可以打包票,華為、賽力斯、中國汽車產業往后的道路毫無波瀾、全無挑戰,然而向最難之處攻堅,追求最遠大的目標,才是龍頭企業自我塑成的必經之路,也是民族產業真正崛起的不二法門。

來源:第一電動網

作者:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/236243

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。