2022年3月國家發布了《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》,計劃大力推動氫能源的商業化和民用化,同時表示在十四五期間,燃料電池車輛保有量將突破5萬臺。政策在前,很多車企也開始針對氫能源開始發力。

其實氫能源車并不算是一個全新事物,早在2012年左右,豐田就在日本開始逐步推動氫能源車的落地,無污染,儲量大都是它的優勢。

那么問題來了,既然氫能源車前有技術優勢,后有國家推廣,如今的氫能源車商用化到底推進到哪一步?是否已經成熟?

第一電動針對上海等地進行了市場調查,為大家扒一扒氫能源商業化進程究竟如何。

補能難:北上廣加氫站屈指可數

如果要說實用性,首先補能需要方便。純電動車的發展與國家大力發展充電樁可謂相輔相成,純電動車充電動輒十幾分鐘,因此需要大量的樁位才能夠滿足用戶。

氫動力汽車的加氫速度相比起純電動而言,可謂便捷的多。小編在調查過程中發現一臺氫動力MPV加滿氫燃料只需要大約3-5分鐘。其補能效率僅比燃油車慢了約10%~20%。

一流的補能效率與加氫站的補能邏輯有關,目前國內主要的是采用了氣態氫進行補能,邏輯是將車輛的氣態氫罐與加氣站的儲氫罐進行連接,然后通過氣壓平衡的方式進行儲氫。因此,氣壓平衡的過程和壓力都是可以進行調整的。未來國內的液態氫制備以及運輸體系完備后,其補能速度將于汽油車基本一致。

加氫速度雖然快,但是目前國內的加氫站仍然是鳳毛麟角,小編搜索了北上廣的所有儲氫站,發現上海地區為6家、北京地區為5家,廣州僅有四家。

實地探訪中,小編走遍了上海地區5家加氫站,發展唯一的一家外環內儲氫站已經故障20余天無法維修,其他5家全部位于嘉定,金山等郊區。

有趣的是,6家加氫站,只有一家是常規的加油站合作,其他全部都是位于園區內的專用加氫站。地理優勢不足的情況下,甚至很難找到,有的站需要通過多道門禁或者是隔離。

在拜訪了多家儲氫站的工作人員,從工作人員口中得知:因為儲氫站太少了,所以每天接待加氫車輛大約在50-60臺左右,發生過多次集中加氫的情況,排隊最長的時候要超過3小時。

從便利性上而言,第一電動認為目前加氫站的數量仍然太少,因此便利性不容樂觀。

成本高:續航被受到限制

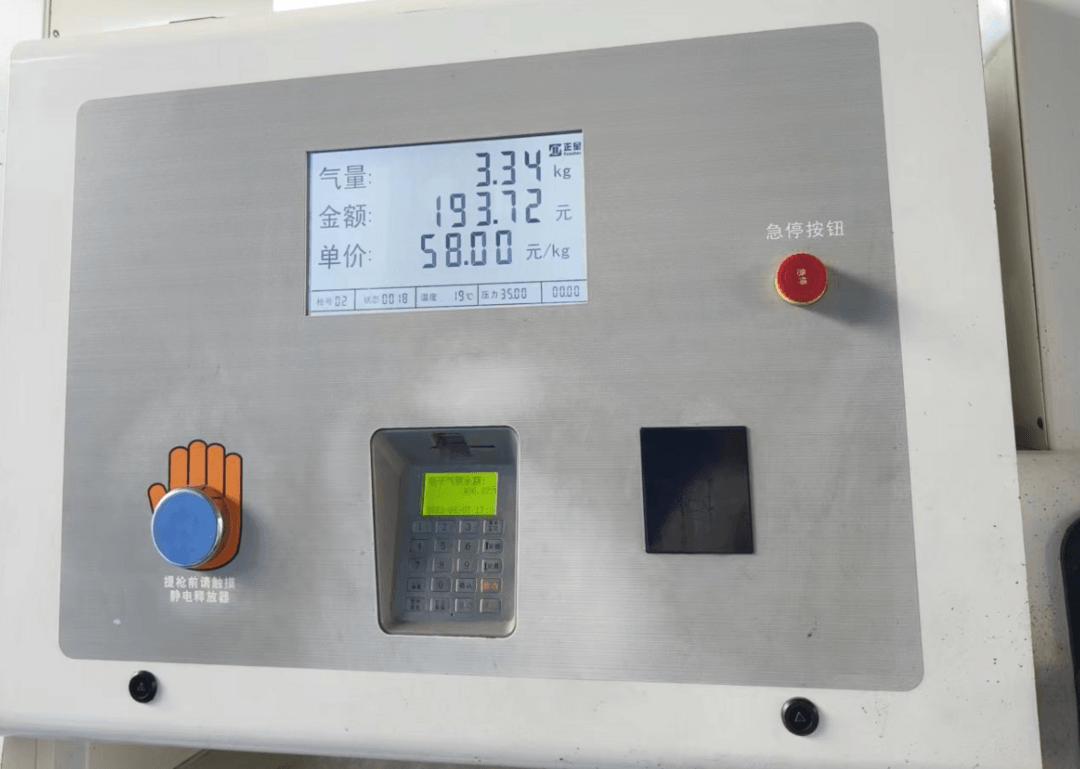

在整體調查的過程中,小編發現各家儲氫站對于加氫的價格并不透明,一般都采用儲值卡形式,即報上自己目前車輛的氣壓,溫度,剩余續航等數據,加氫站根據其數據進行分析,然后報給車主金額,車主充值完成之后進行加壓。

但是在一家與中石化合作的加油站進行調查時,得到的反饋是,目前,這家加氫站每公斤氫氣的價格為58元。按照一臺MPV大約1.2公斤氫氣能夠行駛100公里來算,其實每公里的形式成本在0.7元左右。這一成本相比起加92號汽油的MPV而言,成本并沒有很明顯的下降。

同時,小編也針對部分中卡用戶進行了探訪,中卡用戶表示目前氫動力汽車的實際成本其實要高于燃油成本,已經達到了每公里4元。

同時,部分商用MPV車主也向小編反饋稱,目前上海地區對于氫動力汽車只允許加注到35MPa的壓強,而70MPa至今沒有開放。對此小編也查詢了地區政策,對此并沒有任何官方消息,但是詢問了多位MPV車主之后得到了類似的答案。

布局廣:落地更偏商用

成本不低,配套不足,可以說單是上海地區,氫能源目前的發展前景其實還處在一個非常基礎的階段。但就像特斯拉剛剛開始布局純電動時一樣,只要產業鏈夠大,車型選擇夠多,那么技術發展,成本降低,配套增加也只是時間問題。

此次探訪中,小編發現上海地區除了商用卡車以外,唯一來加氫的家用車便是上汽大通旗下的MIFA氫了,目前該車型也是首款正式市場化運營的氫能源車型。從22年9月開始交付,目前是作為網約車在進行使用,并沒有大范圍向民眾推廣。

以MIFA 氫作為標準來看,目前該車型70MPa壓力下,可儲氫6.4公斤,續航約600公里,官方宣傳百公里耗氫1.18公斤。

除了MIFA氫以外,長安深藍SL03也推出了氫能源版本,但售價高達69.99萬元,而埃安LX和北汽EU7也推出了專用的氫能源版本。換言之,目前國內能夠真正落地的氫能源車型可謂少之又少。

為此,小編同時詢問了包括吉利、比亞迪在內的幾家車企的公關部門關于氫燃料汽車的相關情況。

比亞迪:目前比亞迪對氫燃料電池已經處在研究階段。

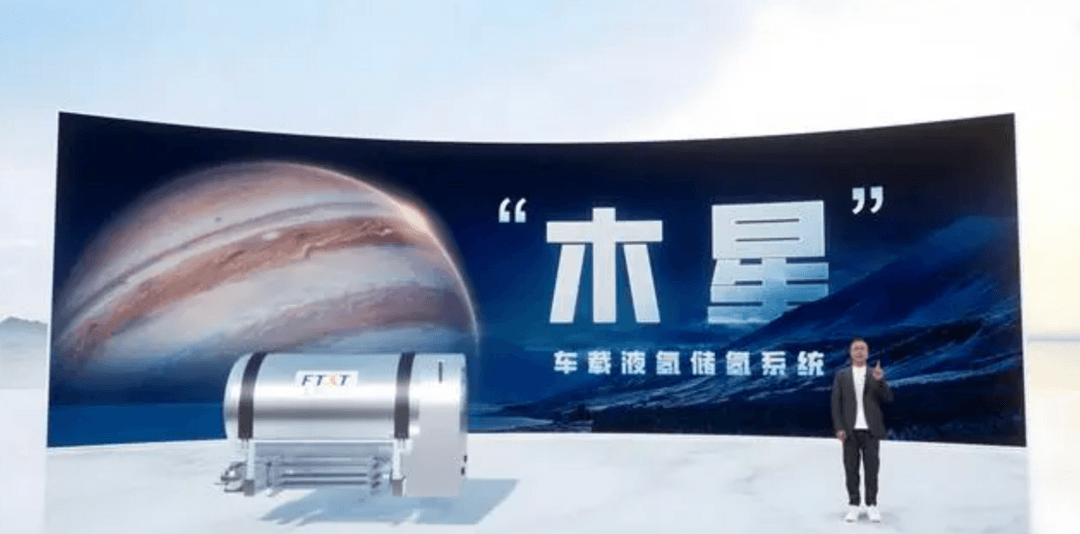

長城:在今年4月發布了“木星”車載液態氫儲氫系統,其搭載該技術的新長征1號液氫重卡已經進入路試階段。

吉利:今年5月30日,旗下遠程汽車所打造的遠程星瀚G醇氫電一體重卡已經正式發布,將用于第十九屆杭州亞運會的保障工作。

一汽紅旗:目前紅旗H5氫能版本已經正式下線,具體價格以及發布時間目前還未確定。

可以說,各家車企都在試圖推動氫能源汽車的發展,但是我們也需要看到,目前落地的車型仍然是以重卡,中卡為主的商用汽車。而民用車則還處在較為初級的階段,無論是價格,還是車型都無法稱得上可用和親民。

寫在最后:

從目前的情況來看,氫能源的發展在國內仍然屬于初級階段,無論是制氫運氫的效率與成本,還是配套設施的鋪開,都無法支持大規模的商用落地。同時產品的推出速度以及主力車型也是處在一個明顯的試水階段。

回到開頭,國家真的在扶持,技術也已經逐漸跟上,但是前路依舊漫漫。或許氫能源真的是未來,單就目前的情況來看,兩三年之內,氫能源仍然沒有大范圍民用化的可能性。

來源:第一電動網

作者:Kings周

本文地址:http://m.155ck.com/carnews/yongche/207846

本文版權為第一電動網(m.155ck.com)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。

版權合作及網站合作電話:17001180190

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。

相關圈子