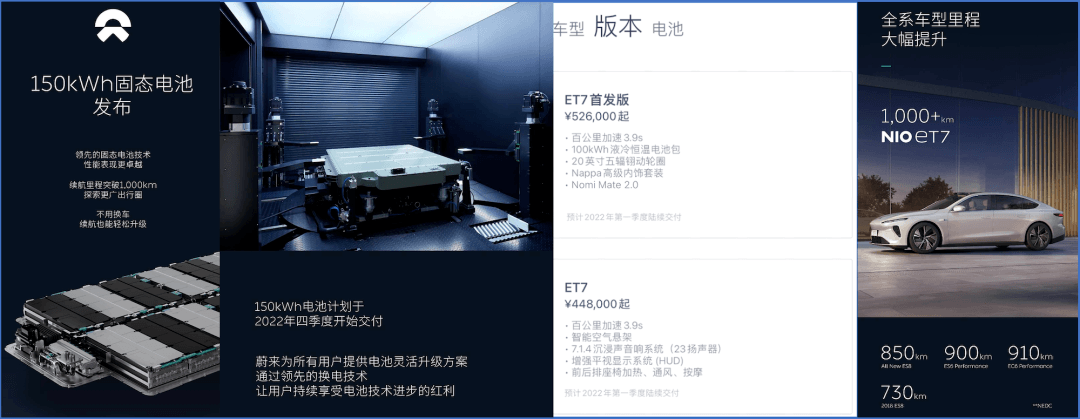

蔚來在一年一度的用戶日發布了全新豪華純電轎車ET7,其中激光雷達的自動駕駛系統和續航達到1000公里的固態電池包,吸引了用戶的滿載期待,但2022年第一季度整車交付,第四季度電池包交付的時間,卻讓整個市場一片嘩然。

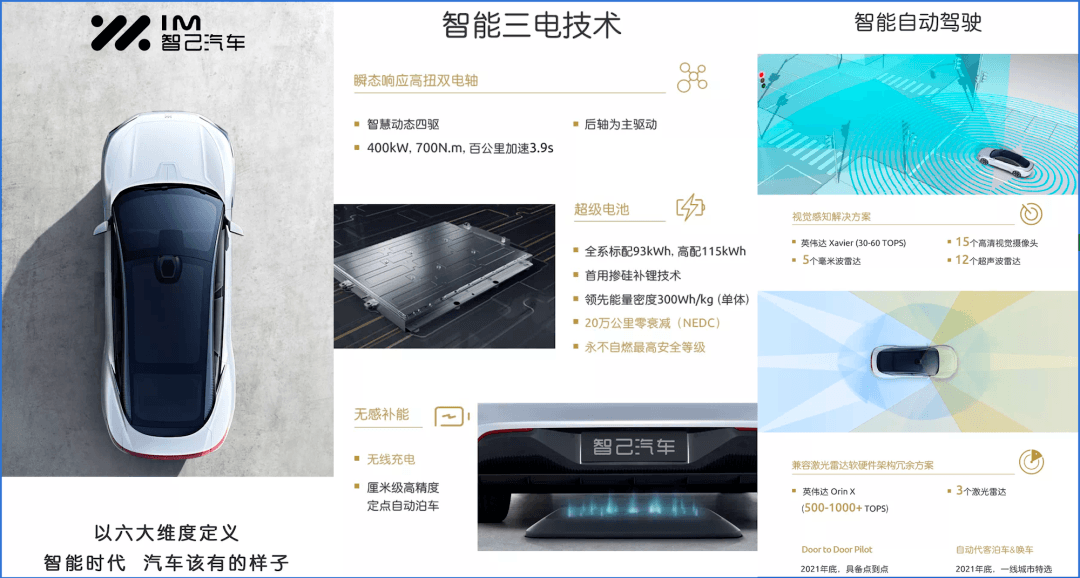

隨后,上汽集團旗下全新的高端新能源汽車品牌——智己汽車,也發布了類似的驚人技術,115kWh的摻硅補鋰電池,實現近1000km的續航,電池包擁有永不自燃最高安全等級和20萬公里零衰減表現,量產時間是2021年底。

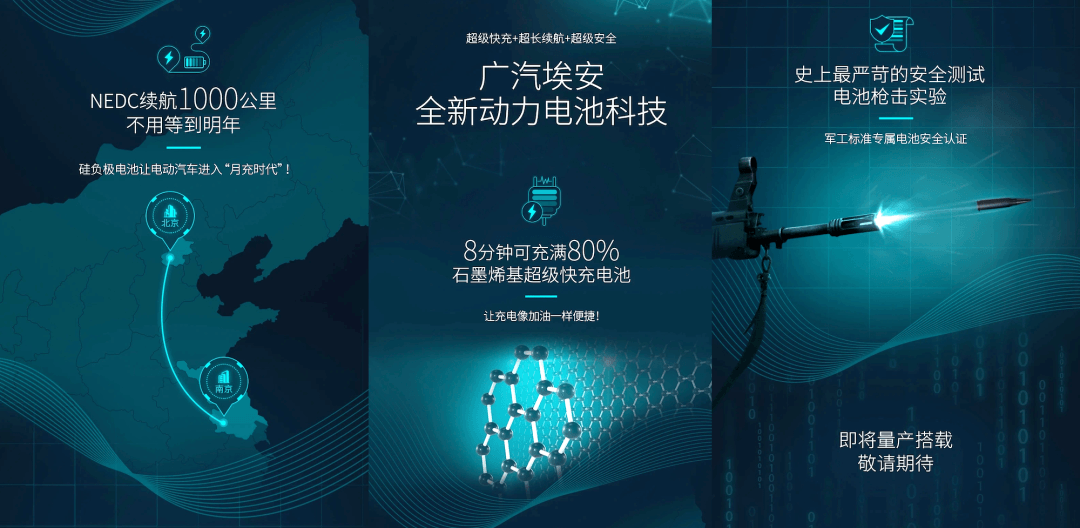

最新的進展,在電動汽車百人會期間,廣汽埃安發布宣傳文稿,同樣續航里程達到1000公里,還有8分鐘就可以充滿80%電量,以及軍工標準的安全認證,激起了市場全面的熱議。

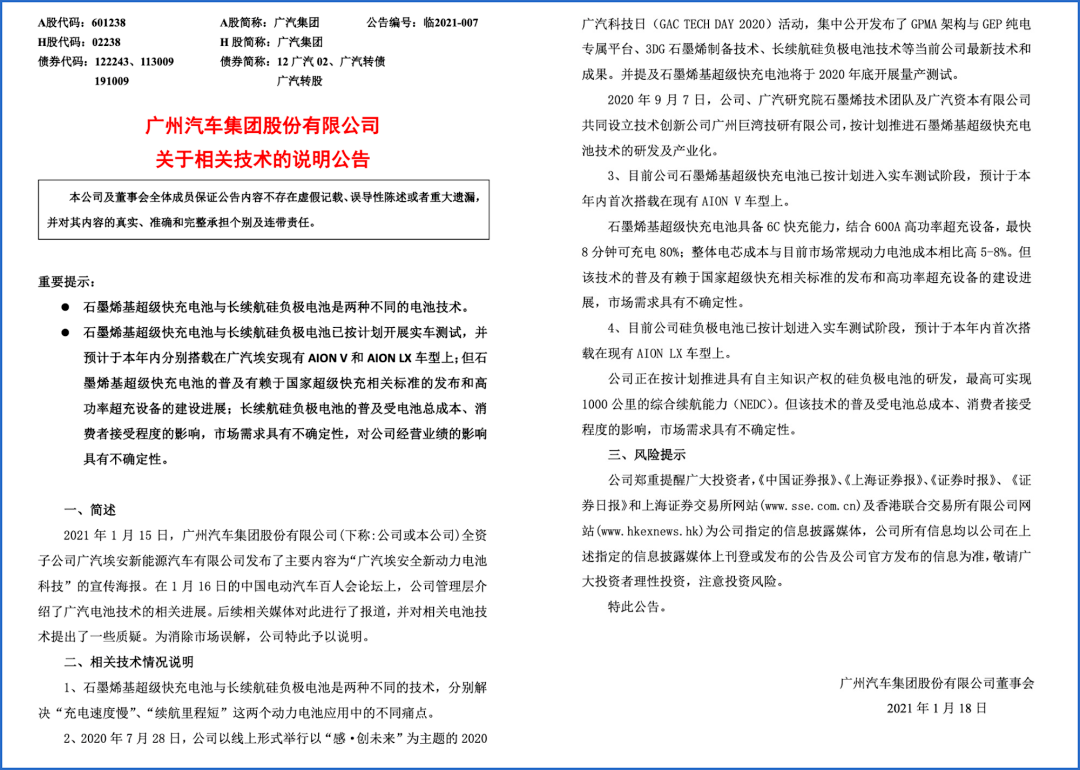

隨后廣汽集團發布澄清說明,硅負極電池的超長續航和石墨烯基電池的超級快充為兩種不同技術,將在2021年分別在埃安LX和埃安V正式量產,也承認了成本和行業配套尚未完全得到解決。

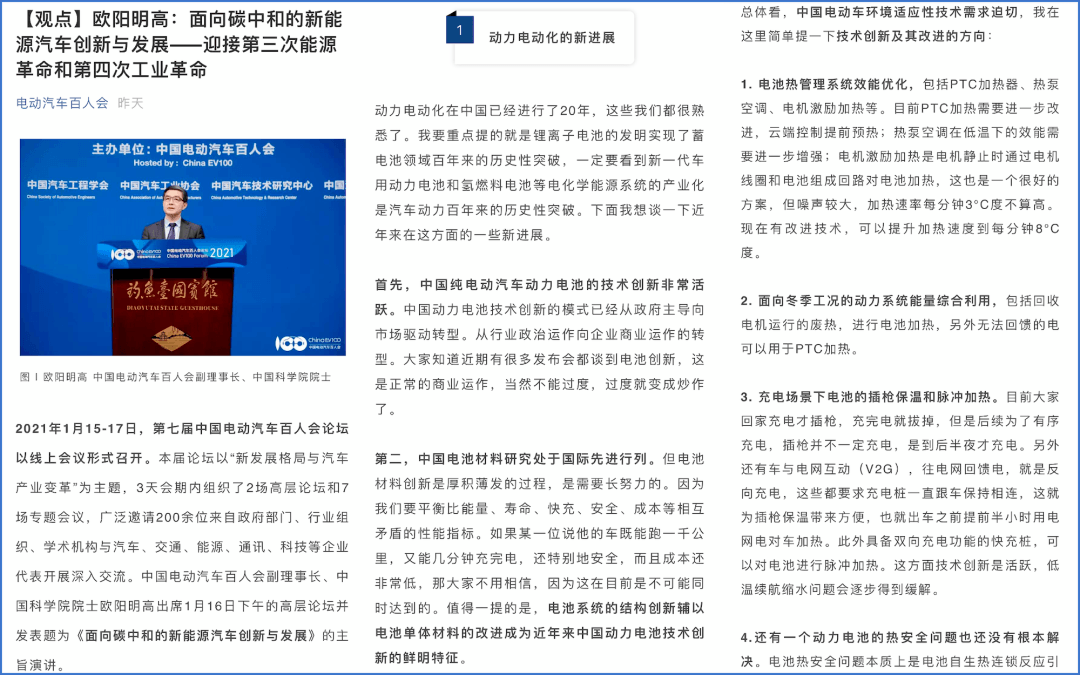

與此同時,同框的中國電動汽車百人會副理事長、中國科學院院士歐陽明高的所謂“騙子”說法,將各家車企在動力電池的最新目標推向市場爭論的巔峰。

我們先不說有沒有“騙子”的說法,也不管誰是騙子,但院士所說的前半段,“如果有人告訴你,這個車能跑1000公里,幾分鐘能充滿電,還很安全,成本又很低”,已經很能說明這個新能源汽車行業的問題所在。

也就是說,要一次性解決新能源汽車的長續航、快充電、高安全和低價格的四大問題,這個命題完全就是無解的。

電動汽車從發展開始就遭受市場和用戶的質疑,安全性一直以來都首當其沖的第一關鍵問題。由于動力電池引發的自燃事件仍時有發生 ,而隨著現有車型使用年限的增加,新車型動力電池容量的增加,這樣的風險也開始日益增加。

純電動汽車的價格終于要逐漸告別居高不下的歷史,純電動汽車市場逐漸擁有了豐富的品類和選擇,比如特斯拉、奔馳的高端、造車新勢力的中端,傳統車企油改電的入門級車型等等,規模化效應讓電動汽車的價格開始穩步回歸正常水平。

另一方面,雖然續航里程達到600公里,甚至700公里的長續航車型越來越多,在快充技術上,目前似乎也僅有特斯拉一家車企在為之努力,在普及充電樁方面,幾乎所有車企都無心為其用戶解決,而是交由第三方服務商和基礎設施的普及完善。

從來技術都是要為人類服務,否則再高端的技術也沒有用;一款產品要有人想買,有人買得起,才是一款商品,否則就只是停留在自己工廠里面炫耀的工具而已。

從另一個角度看,在一項尖端技術可以實現規模商用化之前,我想應該讓它就停留在技術的范疇,停留在小范圍的行業研究和討論范疇,而不應該成為一次又一次的商業炒作。

當下流行的電動智能汽車,用戶關注的重點在于動力電池和智能功能,眼下的智能化已經陷入了中控屏幕化的單調和系統功能的平淡之中,智能化對于用戶的意義已經陷入了一種迷茫的狀態。

在這個大背景下,動力電池已經進入一定程度的平穩期,不管是三元鋰電池還是刀片電池,400公里到600公里的續航里程,30分鐘從30%充到80%電量,已經成為行業主流標準。

隨著行業的發展,新技術肯定會到來,從而讓新能源汽車擁有一個全新的面貌。但是,不管是固態電池,還是石墨烯電池,市場普遍相信那會是幾年后才會普及的事情,最起碼不是近一兩年。

對于廣大普通用戶而言,在政策引導之下,選擇市面上選擇不多的新能源汽車,已經是無奈之舉,車企又怎么忍心在這個事情上火上澆油:我告訴你電動汽車又有了新技術的突破,但最終東西是來了,我給你個天價,這個行為不是欺騙,那又是什么?

曾經我們會抱怨,跨國車企引入中國的車型不是最新的車型,或者說海外市場已經實現換代,而中國市場要半年,甚至一年后才能實現換代,比如廣汽豐田的漢蘭達。

如今我們已經不太關心這樣的事情,畢竟這些車型該來的很快就會來,而新造車勢力卻把這樣的一個必然會出現的未來車型,變成了另外一個味道。

新造車勢力在概念階段就敢發布新車,最終新車型遲遲未能量產,甚至連整個企業都沒了。

在百年汽車工業發展歷史中,有普羅大眾使用的汽車,也有那些僅有少數人能享用的頂級豪華汽車,但這兩者之間的分界線非常明顯,那些豪華的裝備從來不會拿到普通市場來炫耀。

我們還依稀記得,特斯拉、蔚來、小鵬和理想等頭部新造車勢力在其新產品量產交付過程中的那些延遲和質量不穩定。

電動智能汽車是一個全新的事物,我們能夠理解和寬容,不管是動力電池,還是自動駕駛技術,還是新造車勢力的跨界造車,都需要很長一段時間的積累和更新迭代,才能實現均衡的穩定。

如果說自動駕駛技術是特斯拉曾經給用戶帶來的未來汽車夢想,自動駕駛需要的不僅僅是技術的成熟、用戶的認可,還需要整個行業發展和法律法規的完善,那么在動力電池技術領域的爭奪就更加白熱化。

從曾經的磷酸鐵鋰電池到低續航的鋰電池,到今天的超長續航三元鋰電池和超級快充,最近還有比亞迪推出的磷酸鐵鋰刀片電池,動力電池技術的發展和產能的釋放,最終讓新能源汽車開始展現真正的實力。

眼下的純電動汽車,在市場規模較大的網約車等運營市場,絕對主流的續航里程已經達到400公里區間,而特斯拉和廣汽埃安等車企的續航里程已經達到600公里,小鵬更是推出了700公里續航的P7。

拋開汽車品牌和質量,在一定程度上來說,制約新能源汽車普及的更多不是續航里程的多少,而是充電速度的快慢。

即使是400公里的續航里程,也遠遠足夠絕大多數用戶日常用車場景,1000公里的續航里程有沒必要?即使是有必要,那也是對充電速度慢這個問題的解決方法。

在電動智能汽車市場,跨國傳統車企的全新純電動汽車還沒真正落地,速度最快的大眾汽車,在全球發布了ID.3,但中國市場的ID.4才剛剛發售,日產的Ariya全球都還沒上市,豐田的新電動車型更是連身影都未見到。

自主車企的電動汽車,雖然持續換代更新,但長期以來形成的不良印象,讓廣大用戶對這些全新的產品更加難以放心。電動智能汽車是由沒有歷史包袱,借助互聯網優勢的新造車勢力所引領,從美國的特斯拉,到中國的蔚來,小鵬等車企。

正正因為新造車勢力是新進入者,即便是在特斯拉Model 3、蔚來ES8和小鵬G3等首款規模車型發布過程中有各種折騰,用戶都能夠理解,而這些車企在隨后的Model Y,ES6和P7等第二款車型之時,已經表現得如傳統車企般沉穩而值得信任。

在自主品牌向上突破的過程中,特別是新生的電動汽車領域,或許真的需要用某些世界第一的稱號來為自己鼓勁,但對于用戶而言,某項技術的搶占第一不是最為關鍵的,用戶更加愿意看到自主車企在汽車質量和服務等細節上的革新。

我們總希望汽車能夠搭載各種高端科技,但如果需要用我們承受不了的高價格來堆砌,我只能說你就是耍流氓;如果你一直跟我講各種高端科技,卻隱瞞了需要付出高價格,我就只能說你是騙子,否則那請你不要打擾我們。

等待,原本是用戶最好的期盼,然而蔚來、上汽和廣汽等車企相繼打破了這難得的平靜,我們也只能希望這一切都是真的,但相信就是另外一件事情了。

來源:第一電動網

作者:TMC動力

本文地址:http://m.155ck.com/kol/136626

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。