固態電池、全天候電池、70MPa儲氫罐、SiC電驅動系統、輪轂電機、智能汽車的電子電氣架構、預期安全等關鍵技術,成為2021年度科技部發布的首批新能源汽車重點要攻克的關鍵技術。

日前,《“新能源汽車”重點專項2021年度項目申報指南建議》(征求意見稿)(下稱《指南》)發布。

在政策推動下,中國新能源汽車產銷已經連續5年全球第一。

節節攀升的銷量并不代表產品成熟。新能源汽車產業規模仍然遠遠小于燃油車,因為存在諸多卡脖子關鍵技術問題,以及亟需技術進步來解決的性能和成本問題。

基于此,科技部持續多年出臺重大專項指南,試圖協助相關單位將路線圖中的技術進行實際落地。今年新能源重點專項集中在能源動力、電驅系統、智能駕駛、車網融合、支撐技術、整車平臺6個技術方向,啟動19個指南任務。

按照《指南》的內容,這些任務如果達成,還是非常激動人心的。其中不少,將破除智能電動汽車的核心難點痛點,助推智能電動汽車的普及。

1

新能源儲能:

鼓勵固態電池、全氣候電池、燃料電池及儲氫罐

在儲能設備方面,科技部繼續規律基礎研究和共性關鍵技術,例如固態金屬鋰電池、全氣候電池、固體氧化物燃料電池、儲氫罐和車載儲氫系統設計等。

(1)針對固態電池解決界面、導電性、壽命

考核指標方面提出,固態復合正極比容量大于400mAh/g;復合金屬鋰負極比容量大于1500 mAh/g;固體電解質厚度<15μm,室溫電導率>1 ms/cm,鋰離子遷移數>0.8;全固態金屬鋰電池:容量>10 Ah,比能量>600 Wh/kg,1C 充放電條件循環壽命>1000 次。

衛藍新能源車用固態鋰電池

針對動力電池安全和低溫性能問題,考核要求做到動力電池系統從﹣30℃-0℃升溫時間≤3min, 且能耗占比≤5%;動力電系統內溫度差異≤5℃(﹣30℃~0℃);動力電池無損加熱循環使用壽命≥300 次(環境溫度﹣30℃);電池系統成組效率≥80%;動力電池系統中異常電池識別率≥95%,電池內短路故障診斷準確率≥90%。形成電池系統安全風險預測預警模型≥3個,建立安全風險評估體系和技術規范;電池系統發生熱擴散 90min內不起火不爆炸(電池熱失控信號發出后);電池系統 200kN 擠壓不起火不爆炸;全氣候、高安全動力電池系統裝車≥1000輛(乘用車)或商用車≥100 輛。

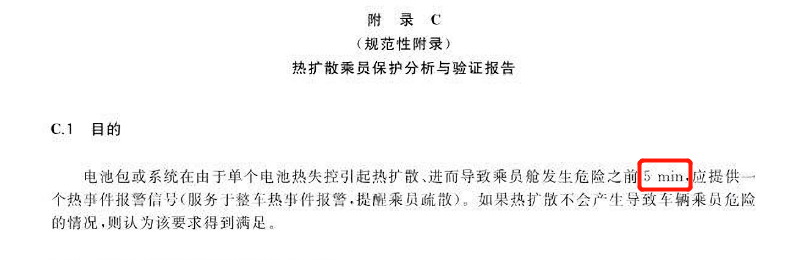

目前,《電動汽車用動力蓄電池安全要求》標準電池系統熱擴散試驗,要求電池單體發生熱失控后,電池系統在5分鐘內不起火不爆炸,為乘員預留安全逃生時間。

資料來源:GB30381-2020《電動汽車用動力蓄電池安全要求》

此次重點專項要求更加細化到電池熱失控信號發出。

(2)鼓勵固體氧化物燃料電池和70MPa儲氫罐技術開發

針對不同燃料場景需求的車用燃料電池發電系統,研究固體氧化物燃料電池(SOFC)關鍵部件、電堆、系統設計及集成技術。開發一致性長壽命電堆組裝技術,形成批量制造能力等。

考核方面提出,形成SOFC關鍵部件、電堆及系統的工程化技術。完成高可靠性長方形電池的結構合計和驗證,電流密度≥300mA/cm2條件下,電壓衰減≤4‰/千小時;形成低成本金屬連接體及涂層材料加工工藝;掌握 SOFC 電堆的工程化技術,單電堆功率≥1.0kW,電堆功率密度≥1.0kW/L,電效率 ≥60%;完成氫氣、天然氣以及醇類等為燃料的固體氧化物燃料電池冷熱電聯供系統開發,額定發電功率≥50kW,啟動時間秒級,3分鐘達50%輸出功率,發電效率≥55%(DC,LHV),熱電聯供總效率≥85%,壽命≥5000h,電壓衰減≤ 5‰/千小時。

豐田70MPa儲氫罐

針對儲氫系統,集中攻克車載70MPa大容量IV型瓶、集成瓶閥、儲氫系統調壓閥組、儲氫系統控制器、氫氣泄漏探測傳感器等關鍵技術,形成高壓力、大容量車載儲氫系統。

考核提出,車載70MPa大容量 IV 型瓶儲氫系統有效儲氫質量≥32kg,氫氣泄漏率≤10mL/h,供氫能力≥7g/s,系統服役壽命≥10年等細化要求。

一般認為,如果要在乘用車上布局燃料電池系統,70MPa儲氫瓶是必需。

2

驅動:

鼓勵新型電驅動、輪轂電機、混動專用發動機等

在電驅系統領域,科技部希望針對新材料新器件電驅技術研發,重點是SiC電驅動兼容性及抑制方法;并探索輪轂電機的應用前景以及混動專用發動機及高效機電耦合技術等。

針對電驅動技術,考核指標要求超級銅線180℃下電阻率比銅線降低 20%,強度比普通銅線提高10%;1200V 單芯片通流能力≥250A,導通壓降≤2.5V@250A/150℃,最高結溫250℃;SiC 電機控制器峰值功率密度≥70kW/L@峰值功率 300kW,EMC達CISPR 等級4要求等技術指標。

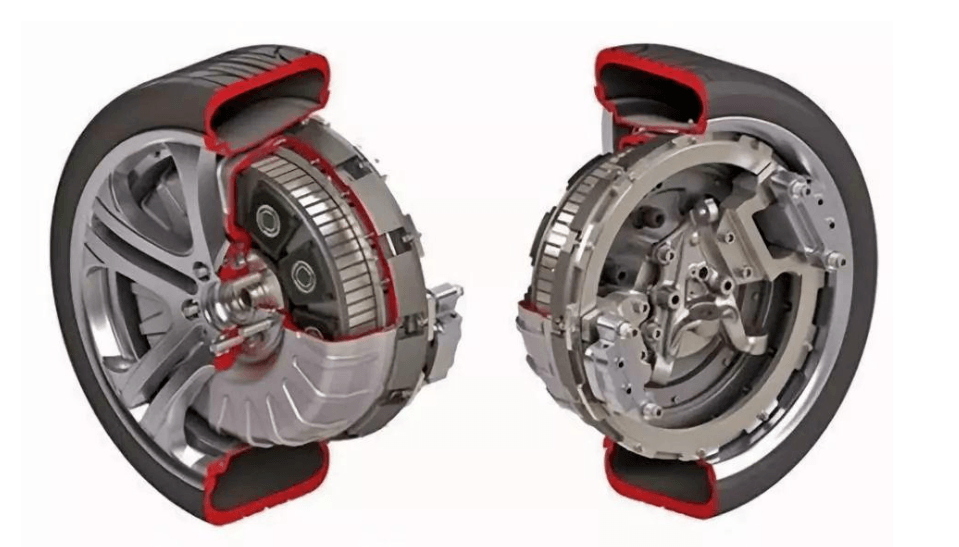

針對高性能電機,考核要求直驅輪轂電機峰值扭矩密度≥20Nm/kg 或≥ 60Nm/L,減速輪轂電機本體功率密度≥5.0kW/kg;輪轂電機 總成系統最高效率≥92%,系統 CLTC 工況綜合使用效率≥ 80%;輪轂電機總成 1m總噪聲≤72dB,防護等級不低于 IP68, 沖擊振動標準不低于傳統輪轂指標,電磁兼容性能滿足Class 4 級及以上等技術指標。

輪轂電機

在混動專用發動機及機電耦合技術方面,考核要求做到專用發動機熱效率≥44%,發動機排放滿足國六 b+RDE;機電耦合系統機械傳動效率≥95%,中國工況 CLTC 下,發動機高效區占比≥65%(高效區定義:最高熱效率下浮5個百分點),機電耦合系統綜合效率≥85%等。

3

智能駕駛:

鼓勵EEI、學習型自動駕駛、預期功能安全等技術提升

針對智能汽車,科技部鼓勵相關部門研發車路云網一體化集中式電子電氣信息架構、自動駕駛進化學習技術以及風險辨識安全技術等。

電子電氣架構考核指標要求,形成一體化技術平臺支持 C-V2X 信息交互,全車相關軟件升級時間≤20分鐘,車載網絡通訊速率可達10Gbit/s,時間敏感業務流轉發時延小于50微秒,時間同步精度小于20納秒。

針對學習型自動駕駛關鍵技術考核,要求交通參與者行為預測時域不少于5s,長時域軌跡預測誤差≤0.5m(橫向)和≤2m(縱向);支持 L3 級以上自動駕駛功能的自我進化訓練,涵蓋典型道路場景≥ 5 類和交通參與者≥4 類,在線學習系統的更新周期≤30min;自動駕駛控制器算力≥2Tops/W,主要功能模塊平均延遲<150ms;邊緣場景的自然駕駛樣本片段≥1萬個,邊緣場景類型≥80類,自動駕駛性能評估模型的準確性≥90%;訓練平臺支持≥100個交通節點虛擬交通場景。

針對預期功能安全技術方面,開發出預期安全實施防護體系,在不少于20個邊緣場景下進行技術驗證等。

4

車聯網:

鼓勵車網融合相關技術

科技部鼓勵針對智能汽車信息物理系統通信與系統動力學融合構型建模技術、高精度地圖與北斗定位技術,以及自動駕駛仿真及測試評價工具等領域研究。

在信息物理系統技術,考核指標上提出系統設計模型庫包含不少于20套系統通信和動力學模型集,容納不少于500個系統模型,準確性≥90%;體系架構框架的設計分析維度≥7個;系統需求定義≥2000 項,系統功能、邏輯和物理架構要素不少于4500個等要求。

針對動態地圖和北斗定位技術,考核要求覆蓋地圖模型支持動靜態多層數據調用,包括自動駕駛感知與決策的應用接口協議,地圖覆蓋公里數≥1萬公里;高精度地圖每100米相對誤差≤15厘米,基于專業采集車地圖更新準確率≥99%,基于眾包數據地圖更新準確率≥90%;超視距無盲區感知檢測準確率≥90%,動態信息傳輸延遲≤1秒等指標。

針對自動駕駛仿真技術,考核要求高精度自動駕駛仿真軟件的極限工況動力學模擬精度≥90%;開放道路自動駕駛事故場景案例≥1000例;云控平臺數據規模支持PB級,仿真任務執行成功率≥99.9%,達到10000個/分鐘用例生成速率及10000個/小時用例測試速率等。

5

鼓勵支撐技術研發

科技部還鼓勵相關單位研發電控單元關鍵工具鏈、車規級芯片測試技術、車載儲能系統安全評估技術和高協同充換電等支撐性技術研發。

針對電控單元關鍵工具鏈,考核要求能夠滿足V型開發流程,研制覆蓋軟件建模、軟硬件測試、通訊總線仿真與測試等環節的關鍵工具不少于4種;汽車電控單元模塊級軟件建模工具能夠支持系統圖形化建模、連續 與離散仿真、狀態機建模等不少于 3 項的基本功能等技術指標。

針對芯片,科技部希望相關單位開發基于FPGA半實物平臺和芯片實物平臺的車規芯片功能安全測試用例庫及測試技術;計算芯片算力、能耗測試技術等。

地平線車規級芯片

考核上需要搭建支持多樣本(≥20個)同步試驗、試驗溫度范圍-40℃~250℃、濕度相對濕度>65%、壓力≥15psig (磅/平方英寸)的環境應力試驗系統,以及可施加電源(電壓范圍 0-20V 且分辨率 10mV)偏置的壽命試驗系統等。

針對車載儲能系統安全評估與裝備這種共性技術,科技部希望相關單位研究出多場景全工況多因素耦合下電池系統安 全性損傷機理、演變規律及評價技術,研究電池系統熱失控 熱擴散評價技術,研究電池系統失效致災危害評估技術,研 究電池系統使用壽命與安全耦合機制與規律,建立動力電池 多維度安全性評價體系和標準等。

考核層面上,要求建立動力電池多維度安全性評價體系和裝備;開發在役動力電池系統安全性智能無損檢測系統不少于2套,測試準確度不低于 90%;搭建車載氫系統安全性定量化評價 體系和在線監測系統,在商用車和乘用車上進行應用驗證,在線監測系統安全響應時間小于1秒;車載氫系統微量泄漏檢測精度高于50ppm等指標。

針對協同充換電關鍵技術,科技部希望相關單位能夠研究車-樁(站)-云多層級充電物理信息網體系架構,大數據驅動的安全高效充電管理與控制技術,研發車樁(站)互聯互通實時數據交互平臺等。

在考核方面,要求建成車樁數據交互平臺,實現跨平臺車樁數據互聯互通,跨平臺的數據互通與調用平均響應時間≤1s,高并發服務能力≥200萬個,接入充電樁≥100 萬個,車≥300 萬臺;快換電池系統兼容電池包類型≥3 種,可更換車型≥3個,電池更換時間≤90s;無線充放電系 統雙向功率≥30kW,傳輸距離≥20cm,輸出電壓范圍 DC250-900V,10%到100%負載范圍內系統效率≥92%,最高效率≥94%。

6

鼓勵高適應平臺、重載車輛平臺技術

這一部分主要針對客車和乘用極端環境下的動力平臺技術,以及重載車輛平臺技術。

科技部希望可以研究出針對客車和乘用車在極寒環境整車低能耗自保溫技術,高溫高濕環境下動力平臺高效冷卻技術、高絕緣和高安全防護技術。

考核指標方面,針對12米純電動客車,要做到整車能耗≤52kWh/100km (CHTC工況);全氣候(環境溫度范圍覆蓋-35℃~+40℃)續駛里程≥300km(CHTC工況);-35℃環境下,車輛續駛里程不低于常溫續駛里程的85%,車輛冷啟動時間≤8min,空調制熱功率≥14kW,COP≥1.3。40℃環境下,空調制冷功率≥22kW,COP≥1.7;研制車型≥2個,30 分鐘最高車速≥100km/h,0-50km/h 加速時間≤15s,最大爬坡度≥25%,實現百輛級驗證應用。

B級乘用車方面,考核指標為整車能耗≤14kWh/100km(CLTC工況);全氣候(環境溫度范圍覆蓋-35℃~+40℃)續駛里程≥500km(CLTC 工況);-35℃環境下車輛續駛里程不低于常溫續駛里程的 85%,車輛冷啟動時間≤5min,空調制熱功率≥4kW, COP≥1.3。40℃環境溫度下,空調制冷功率≥7.5kW,COP≥1.7;研制車型≥2 個,最高車速≥180km/h;0-100km/h加速時間≤4s,滿載最大爬坡度≥30%;實現千輛級驗證應用。

經過20年的努力,我國電動汽車技術研發能力從無到有、從弱到強,自主創新已經取得重要進展,基本建立了適合中國國情、能有效聯合產學研力量與汽車產業發達國家競爭的國家創新體系,關鍵零部件的配套研發體系已經初見成效。

而這些努力也得到了消費者的認可。2020年,新能源汽車私人消費比例大幅提升至近70%,可謂私人消費市場崛起之年。因此,我們要延續和鞏固這一來之不易的增長勢頭,繼續聯合產學研各方力量,積極突破技術瓶頸,來滿足市場需求,以及愈發開放的市場所帶來的技術競爭壓力。

來源:第一電動網

作者:電動汽車觀察家

本文地址:http://m.155ck.com/kol/137976

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。