前面的幾篇文章和大家溝通了幾個概念,包括用戶體驗、品牌溢價以及使用場景等等。我們會發現,在這樣一個變革周期隨著汽車內涵和外延的巨大變化,很多固有的認知和邏輯都不再成立了。這也意味著,作為車企商業系統中樞的品牌戰略問題,也需要針對變革周期進行一輪刷新,甚至進行品牌再定位。

在展開這個問題之前,我們先來看一下這一輪變革在車企戰略框架當中的本質是什么?因為我們知道導致這一輪變革的第一推動因素是汽車技術結構的改變,由早期的油車變成了當前的電驅車;由只是具備簡單外部通訊和連接能力的信息接口,變成了時時互聯的移動終端;由駕駛員完全主導的駕駛模式,進入了人車共駕模式。車輛的動力總成變了、總布置方式變了、傳動形式變了、交互邏輯變了、使用場景變了,可以給用戶提供的功能和服務也極大程度地豐富了……這一切都會導致車不再是原來那部車了,因此品牌也必然不再是之前那些品牌了,商業模式同樣也不可能一成不變了。

這就是變革的邏輯,第一推動從技術端開始,主要的進程也必須仰仗技術和產業配套能力突破一個個瓶頸。這是一切變化的前提。但沒有戰略目標和使命作為指引,技術本身的隨機性就會很強,這不是企業組織需要的發展模式。于是就有了傳統車企必須在變革周期刷新品牌戰略,甚至展開品牌再定位的需求。一方面是針對那些由于變革被打開的價值空間,找到自己的立足點或者價值主張。另一方面就是通過這種在新價值空間中的定位策略,給技術開發或者技術選擇賦予一個更加明確的綱領。

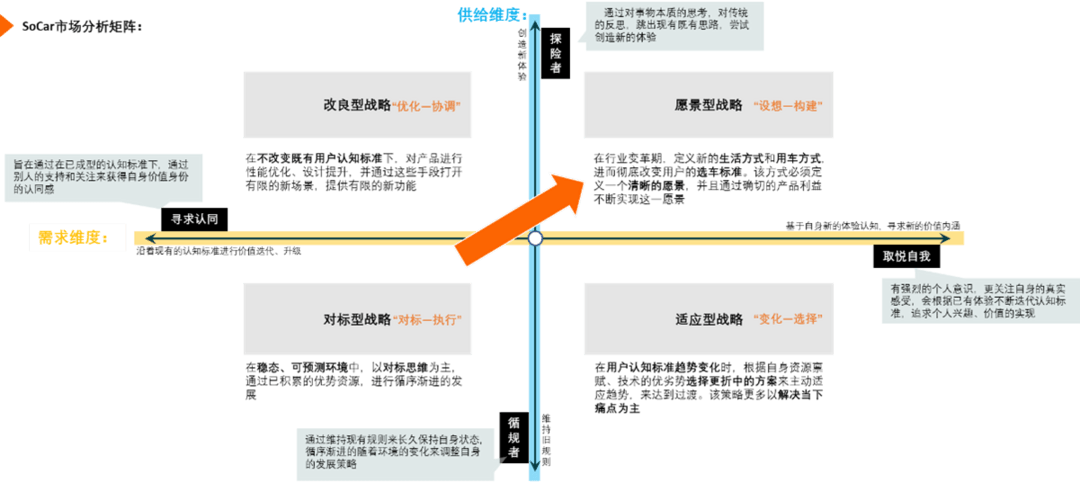

進一步往下看,這一輪變革對于傳統車企而言,最為本質的變化是什么?在我看來其實就是戰略模式本身的改變。之前我曾寫過一篇《品牌向上突破需要更多“愿景型戰略”》的文章,在里面給出過一個戰略模式的分析框架。對應到變革周期,這個本質就是傳統車企需要從過去對標型的戰略模型向愿景型進行轉變。

這種轉變是要發生在骨子里的。什么是愿景型的模式?一定要帶領行業、產品以及用戶做出改變,當然這種改變是能夠給用戶以及車企創造附加價值的改變。當然為了推動這種改變,免不了要挑戰今天行業當中大家習以為常的分工組織模式,產品策劃和研發模式,甚至用戶習慣。比如特斯拉那個單踏板模式,我相信絕大多數有駕駛經驗的用戶第一次使用都會罵娘。那又如何?3個小時左右他就會感到驚嘆,最終他會發現自己已經受不了其他車輛了。至于100米線束、巨型壓鑄機、取消幾乎全部實體按鍵……這一連串的操作都是同一個邏輯,只不過他作用的主體不同而已。

那么在變革周期當中,我們分析品牌再定位問題的邏輯框架是什么呢?

首先從對標型到愿景型的轉變就意味著我們獲取趨勢信息的途徑不再是動嘴去問,甚至不再是用眼睛觀察了,而是必須親自下場,長時間的反復體驗這些新東西。只有這樣我們才能真正理解到變化的內涵是什么,當前已經發生的這些改變意味著什么,哪些最有可能成為趨勢。這些東西只能自己去體會,單靠問是問不出來的。比如自動駕駛這件事情,想要理解自動駕駛怎么做,不親自去開個2000公里,把能測試的使用場景都跑幾遍,你是沒有發言權的。

其次,對于很多新的價值,我們必須使用行為學和心理學的模型去分析他們可能給用戶帶來的影響,而不是問卷或者簡單的測試。比如懷檔這件事,我去年在襄陽一個星期對比試駕了46臺車,其中只有2-3臺懷檔的。但幾天下來我隨便坐上一臺車就會不由自主地抓著雨刷器換擋。這是一種肌肉記憶的培養,潛移默化的。如果你拿著問卷去問用戶,可以想象大部分用排擋桿的車型都不可能有太多用戶支持變成懷檔。

最后,我們要把很多變化的信息放置于一個完整的框架當中。這個框架從用戶的需求開始,需求之上是用戶表現出的行為,然后是他的記憶。就像前面說的那些案例,需求有很多的埋藏在冰山之下的,但行為會暴露出來。如果用新的模式讓用戶的行為改變了,我們關注的是改變以后,那些新的模式給用戶留下的記憶。這一側我們都可以從產品的使用體驗設計環節加以貫穿梳理,他決定了下一步的產品形態或者演化方向。同時為了做到產品與品牌的一致性,除了縱向系統,我們還必須關注以上每一層的橫向關系。顯然需求背后更加本質的東西是用戶的動機,影響用戶行為的則是他的認知,能夠強化記憶的則是每一種價值主張的意義。于是在完整的品牌系統的體驗框架當中,我們就會畫出一條從需求到動機,從動機到行動,從行動到認知,再到意義的邏輯線。

針對變革周期的品牌再定位梳理的是什么?無非就是在新技術、新模式、新體驗層出不窮的背景下,讓車企已經存在的這些品牌找到新的價值屬性或者新的意義。而意義的背后則是對認知的再梳理以及對用戶動機的重新捕捉。

來源:第一電動網

作者:SoCar張曉亮

本文地址:http://m.155ck.com/kol/143468

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。