盡管補貼一退再退,2021年Q1我國新能源汽車銷量仍取得了高達51.5萬輛的成績。極致性價比的A00及極致智能化的電動車,都受到了市場的肯定,說明當前電動車市場發展已經轉變為消費需求驅動。未來如何把握消費者痛點并解決,是當前電動車如何替代燃油車的重中之重。對于消費者而言,充電難是當前的主要痛點之一。如何快速提升充電時間且保證安全是行業未來的發展方向。

4月18日,華為召開了以“AI閃充 暢享電動未來”為主題的發布會,我們看到了行業內首個AI閃充動力域全棧高壓平臺解決方案。

高壓路線保證大功率充電性能,車上車下產業鏈已具備,成本可控

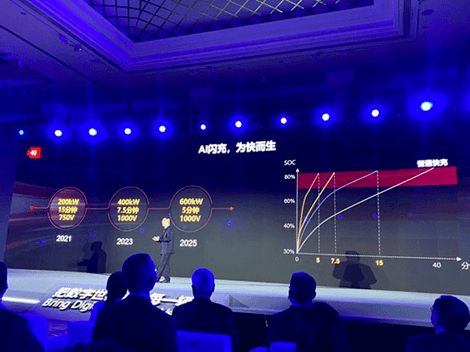

現場華為給出了一套比較明確的技術目標:到2025年將推出電壓平臺超1000V,600kW功率的快充方案,5分鐘即可實現SOC30%-80%的充電性能,讓電動車和燃油車實現一樣的補能體驗。

華為AI閃充標準FC1、FC2、FC3演進路標

針對這一目標,華為選擇了高電壓的路線,即在今年先落地750V@200kW的FC1閃充充電方案,2023年落地1000V@400kW FC2閃充方案,2025年向FC3閃充標準演進。

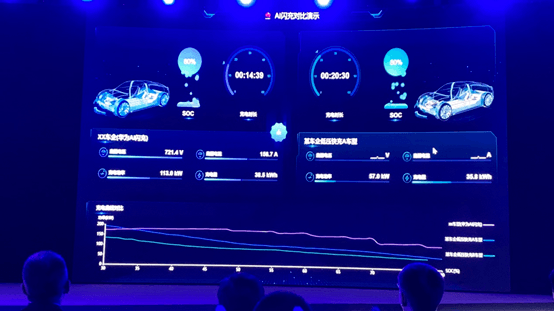

選擇這一路線的原因,我們認為有多方面的考慮,這里面技術層面上來講,大電流已經到達了極致,如特斯拉的V3充電樁,最高電流高達500A,基本到了充電線束的極致,對一塊100kWh的電池,也只能實現2C倍率左右的充電,未來要實現4C充電則必須升壓。另外在30%->80%SoC寬范圍充電區間中,高電壓充電更快。華為現場遠程直播了一場測試,可以看到一輛搭配華為高壓閃充的極狐 αs HI版本和一輛相近電池容量的電動車在同樣的最大功率下開始充電,充電結果顯示雖然初始階段大電流充電功率快,但很快出現了功率衰減,最終華為AI閃充方案由30%SOC充電至80% SoC全程用時僅14分39秒!

華為AI閃充高壓平臺解決方案充電速度,實測優于大電流方案~25%

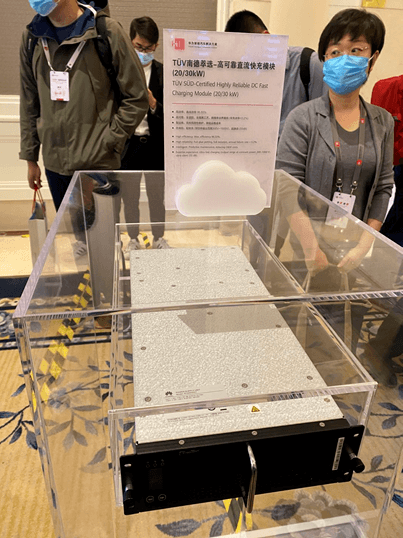

另一方面,從產業層面考慮,高壓快充相關標準及高壓樁改造計劃將于2021年開始落地。首先是由電網企業主導的國內大功率Chaoji快充標準預計今年將落地,最高可支持1000V,500A的充電功率。另外,因為電壓平臺可實現向下兼容,采用高壓平臺技術的充電樁企業可保證車樁適配性,避免樁企再進行重復性投資。根據規劃,2022年將有90%的充電樁完成高壓化改造,支持150kw及以上的充電功率,是相同功率條件下,高壓快充技術方案電流較小,不必使用液冷槍。在現場,我們也看到華為最大30kW的高壓直流充電模塊,可以為樁企提供支持。

華為直流快充模塊支持1000V電壓演進

雖然樁端已經推動落地應用,但車端仍然面臨著產業鏈發展不完善的問題,需要充電樁企業、整車企業、零部件企業共同推動,以滿足消費者對大功率快充的需求。

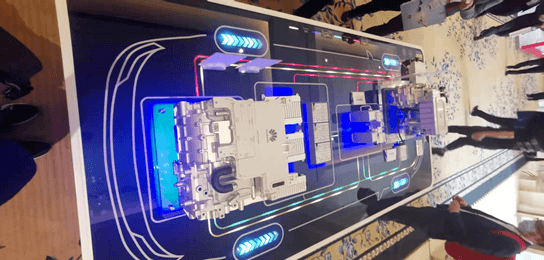

基于此,華為推出AI 閃充動力域高壓平臺解決方案。其產品包括高壓車載充電系統、高壓異步電驅動系統、高壓同步電驅動系統、高壓電池管理系統、直流快充模塊、三電云和高壓熱管理系統。全棧產品可幫助整車企業實現高壓平臺產品快速搭載落地。

華為AI閃充全棧高壓平臺解決方案

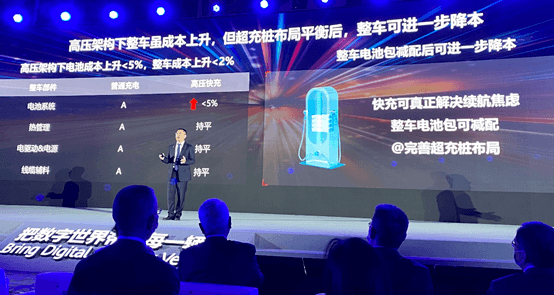

后續的發布會中,華為也提到與400V產品相比,僅有電池系統成本增加,且小于5%,整車成本增加2%。未來隨著超充樁的大量布局,整車成本可進一步降低。

超級樁平衡布局進一步降低整車成本

AI云端系統技術保證高壓快充充電安全

對于大功率快充過程中,電池安全仍然面臨極大挑戰,據現場北航楊世春教授介紹,對于電池安全而言,當前主要原因之一為整車電池BMS無法精確預警失控風險,核心原因是整車BMS彼此獨立,無法實現共享數據,部分BMS雖然可以實現數據上傳,但上傳數據無法進行實時有效大數據分析,無法及時實現風險預警。

在高壓架構下,華為提出一套3A標準(AI+Fast,AI+Safety,AI+Reliability)來保證快充安全性。

3A標準:AI+Fast,AI+Safety,AI+Reliability

當前量產的電池管理系統整體架構采用一主兩從的布置方案,來支持750V高壓架構。硬件層面華為通過BMIC采集芯片,提升BMU采樣的性能及采樣的精度。采集到的信息有兩個去向,一個是車端BMS和云端。

車端BMS基于機理模型,充分考慮機-電-熱多物理場的模型耦合,尤其是對溫度場的控制能力,盡可能發揮充電潛能,避免因多工況行駛引起的熱積累對充電功率的影響。在高壓架構+AI的加持下,充電速度可提升30%。

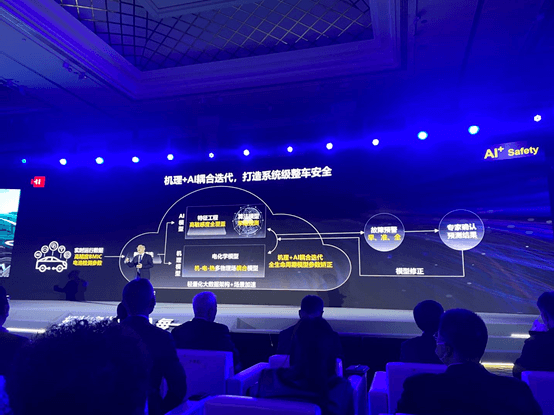

AI模型與機理模型耦合迭代,全生命周期模型優化

在云端,憑借華為在AI領域的技術積累,華為云端算法平臺不僅能夠高頻、多維、多量的采集車端數據,同時借助AI 算法能力實時分析數據,早于車端提前做出風險預警。除此之外,AI模型和機理模型之間可以進行耦合迭代,持續優化算法模型,提升預警能力。通過這兩個模型的不斷迭代,最終實現保障“早、準、全”三個沖突指標全部達標的最優解。

華為現場展示了一段在中汽中心開展的權威測試視頻,采用針刺方式觸發輕微熱失控,使用小于1mm直徑的鋼針穿刺電池正負極,觸發微弱內短路,然后正常充放電,模擬使用場景,2h后觸發云端AI BMS異常報警。4h后觸發動力電池熱失控風險預警,而此時車端BMS還未發出任何預警。測試結果表明,華為典型故障類型,熱失控等電池故障,實現了查全率、誤報率低、提前預測等端側BMS無法實現的效果。

技術+生態,高壓“朋友圈”籌備促進產業快速落地

誠然,華為今天給出了一整套高壓的解決方案,但當前高壓快充面臨的問題就和2015年一樣,車企會顧慮沒有足夠的基礎設施支撐,樁企會顧慮沒有足夠的消費使用,各個企業孤軍奮戰必然見效慢、投資浪費。我們也在現場聽到不少類似的聲音:“通過合作、協作推進這一技術路線的快速推進”,作為對這些聲音的回應,華為也借本次發布會的機會,拉了一個“朋友圈”,這個高壓快充產業生態圈籌備包含車企、樁企、能源企業和科研院校,從華為的發布會過程中,我們已經初步看到了這樣一個圈子的雛形:一方面,車企的開發需求,和樁企的鋪設需求可以實時同步,做車企、樁企的共同解決方案提供商。另一方面,由科研院校提供最新的研究成果,再由華為通過自己強大的云計算能力和AI能力打包成解決方案賦能車企,為消費者提供更有價值的整車產品。

高壓快充產業發展圈籌備

總結

“政府的權威重要,行業的利益重要,但是都沒有市場需求重要。我們做電動車的初心是推出好產品。”這是發布會現場董揚理事長說的一句話,我們深以為然。電動車發展到2021年,高度智能化是電動車大受歡迎的主要原因,但相較燃油車,這一壁壘并不堅固,一旦燃油車在智能化上補齊短板,補能時間長又會成為電動車新的弱點。所以在補能速度上實現與燃油車均等,這并不是為了產品賣點打造的噱頭,而是在鞏固電動車對燃油車的優勢,加速去燃油車的進程。如在現場的一位百人會專家發言,我們希望的是一個“好用、安全、還便宜”的高壓快充方案,能讓消費者徹底打消“充電難”的顧慮,主動的去選擇電動車。實現這點,需要整個產業協同努力,共同發展。

來源:第一電動網

作者:NE時代

本文地址:http://m.155ck.com/kol/144810

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。