商湯「絕影」正式登場。

在 2021 年世界人工智能大會(WAIC)期間,商湯科技推出全新智能汽車解決方案品牌「SenseAuto 商湯絕影」(以下簡稱「絕影」),新品牌的成立意味著商湯要集中優勢兵力和資源去布局智能汽車相關解決方案,在這個朝陽且規模龐大的產業里拓寬自身成長的邊界。

「絕影」是一套包含智能駕駛、智能座艙、路云感知、賦能引擎以及 AI 底座在內的擁有完整架構的智能汽車解決方案,商湯將從車端智能、路端智能、云端智能三管齊下,打造智能汽車時代的全新供應商。

作為商湯在智能汽車領域積累 5 年的核心成果,「絕影」落地之后,將與全球范圍內如博世、Mobileye 等巨頭,還有國內的華為、阿里、百度 Apollo 以及自動駕駛獨角獸 Momenta 們形成正面競爭。

過去 5 年,商湯在汽車業務上已經積累了不少技術和商業化成果,依靠智能駕駛和智能座艙方案,商湯已經與全球超過 30 家車廠建立合作關系,而且已經確定定點的車輛訂單數超過 2000 萬輛。

這些數據也在一定程度上表明,「絕影」并非新兵,而是積累頗深的「掃地僧」,并不懼怕競爭。

「絕影」本身是古代的一匹千里馬,如今被招至商湯的麾下,將成為攪動中國乃至全球智能汽車戰局的又一大變量。

現如今,人工智能公司多數已進入智能汽車領域,因為傳統汽車向智能汽車轉型過程中,人工智能技術是核心驅動力,包括智能駕駛、智能座艙等,都離不開 AI。

商湯此時推出絕影,是順勢而為。

之所以選擇在這個時候確立「絕影」品牌,商湯有自己的思考。

商湯科技聯合創始人、移動智能事業群總裁、研究院院長王曉剛,也是絕影的直接負責人,他闡述了這樣一個邏輯:

隨著時代的發展,今天我們正處在一個從移動互聯網向產業互聯網轉變的重要變革期。

以往移動互聯網連接的是人與人、人與服務,而產業互聯網連接的則是機器和機器、人和機器。

在產業互聯網時代,智能汽車將是巨大的增量業務市場。

智能汽車從傳統的制造為主變成「制造+服務」雙管齊下。要做好其中的「服務」,意味著我們要去深度挖掘視覺數據、感知數據帶來的價值。

現在,國內每年有 2000 多萬臺新車上市,每臺車都裝了各種傳感器,將產生巨量的視覺數據、感知數據。

商湯作為一家人工智能平臺公司,在計算機視覺領域是傳統強項,注重挖掘視覺數據、感知數據的潛在價值。

所以商湯的基因和產業互聯網時代的智能汽車業務爆發之間有著很高的契合度,這也是商湯將汽車業務作為戰略重點的根本原因。

商湯汽車業務目前要做的就是向車企提供智能駕駛和智能車艙解決方案,然后以此為基礎去挖掘海量感知數據的價值,為用戶做好服務。

而在更遠的將來,因為商湯有著豐富的業務線,包括智能影像、智慧商業、智慧城市、智慧交通、智慧文旅等等,這些業務后續將和智能汽車業務做一些深度的結合,產生商業上的化學反應,為用戶帶來新的價值。

不管是中期目標的達成還是遠期目標的實現,其核心基礎就是「絕影」這套完整的智能汽車解決方案。

那么,「絕影」到底要做些什么?

1、車路云三管齊下,賦能車企智能化

從絕影的整個架構來看,最為核心的還是智能駕駛和智能車艙兩項產品解決方案,直接面向車企客戶,有非常豐富的功能選項,車企可以自由選擇,可以要單項,也可以成套方案進行采用。

這一點類似于華為推出的 Huawei Inside 方案。

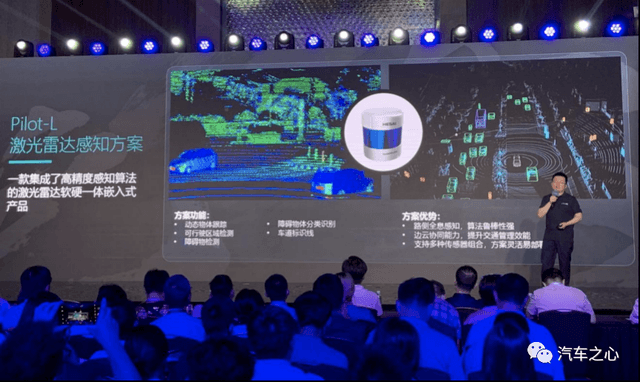

在智能駕駛方案上,絕影目前推出了 Pilot-V 視覺感知方案、Pilot-L 激光雷達感知方案以及 Pilot-P 駕駛領航方案,能夠實現城市道路的領航輔助駕駛,要和特斯拉 NOA、小鵬的 NGP 掰掰手腕。

當然,這些都是眼下能夠量產的方案,在更高級別的 L4 級自動駕駛領域,絕影還打造了自動駕駛接駁小巴,并且把 AR 增強現實技術與其進行了巧妙的結合。

而在智能車艙方面,絕影以商湯在視覺感知上的積累,推出了 Cabin-D 駕駛員感知系統、Cabin-O 座艙感知系統、Cabin-K 智能進入系統,此外,絕影還有 Cabin-V 座艙域控制器的開發規劃。

具體到功能上,

車內的駕駛員行為監測、疲勞監測;

車內遺留物、兒童、寵物等的檢測;

車內的語音識別、手勢識別等多模交互;

車外人臉識別上車等等,都是商湯絕影的能力范疇。

這些方案已經有不少客戶,比如今年量產的長城 WEY 系列、奇瑞捷途等車型會搭載絕影的技術和解決方案。

在兩項核心產品方案下方,是「絕影賦能引擎」,該引擎在橫向打造的是開放的感知平臺,縱向則可提供智能汽車全棧開發能力,不但可以支撐商湯自身的汽車業務發展,也能幫助車企們快速、低成本打造智能汽車產品。

簡單說就是商湯絕影既可以供應技術方案給客戶,也能助力車企構建起車輛智能化層面的自研能力。

在絕影架構的最上層,是路云感知平臺,這是除了單車智能外,國內正在大力發展的車路協同方案,商湯以往就有智慧城市相關的業務,所以移植到絕影架構里來,是既有成果的復用,性價比高。

這個平臺包括了路側感知方案和車路協同云控平臺。

前者是一套在路端部署各類傳感器(激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等)實現路側感知的方案,這也是目前百度、阿里等巨頭發力的領域;

而后者則是在云端對路端設備、道路情況、車輛情況等數據進行管理的云平臺,是一個統一調度的大腦。

絕影方案的大底座就是商湯這兩年投入大資金和資源在做的「SenseCore 商湯 AI 大裝置」

這個裝置擁有超強的算力,海量的算法模型庫,能夠對大規模數據進行分析和處理,可以支持商湯各條業務線的發展,包括被推上重要戰略地位的智能汽車業務。

這個大裝置到底有多大的算力?商湯給出的數據是 3740 Petaflops(每秒千萬億次浮點運算),1 天內可以處理時長 23600 年的視頻,可以稱得上是全球前幾位的超級計算集群。

現在特斯拉也在搞自己的 Dojo 超級計算機,目的就是為了訓練海量數據來解決長尾問題,從而不斷增強其自動駕駛系統的能力。

商湯的 AI 大裝置,就像是特斯拉的 Dojo 一樣,將為后續絕影的智能駕駛算法不斷變強提供支持。

簡單理解的話,商湯的 AI 大裝置就像是一個算力和通用算法的兵器庫,當要把這些能力應用到智能汽車上時,只需要針對應用場景進行改造,就能鍛造出適配的算法武器。

不但效率提升,開發成本也相應降低。

在絕影架構的幾大核心模塊之外,商湯也在探索其智能汽車業務和其他既有業務、第三方業務產生鏈接的可能。

比如商湯打造的自動駕駛 AR 小巴就和商湯現有的智慧文旅業務產生了鏈接,因為小巴可以投放到一些旅游景點運行,車內會有畫面和聲音對景點進行解說和動態呈現。

未來,類似的業務鏈接會越來越多。

這么看下來,商湯絕影依托于商湯科技的 AI 技術基礎,全方位參與到了智能汽車市場中。

從自動駕駛到智能座艙,從單車智能到車路協同,從車端到路端再到云端,絕影是智能汽車的「全家桶式」方案,車企可以整套選擇,也可以單選,靈活自由。

而且,商湯還能幫助車企構建智能化能力,以開放的心態建立開放的賦能平臺,打破傳統的「金字塔式」的汽車供應鏈體系。

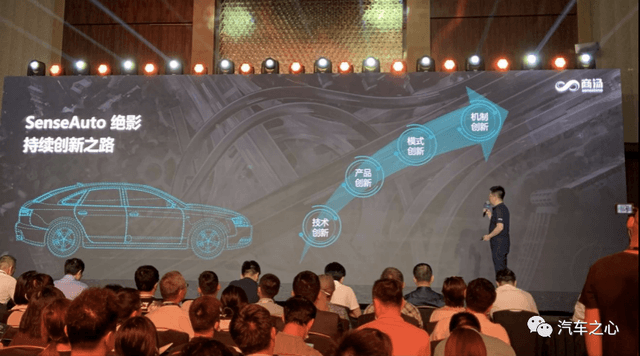

絕影的發布以及架構的確立,并非商湯對智能汽車的熱潮的一次跟風行為,而是過去多年技術和商業化積累的一次順勢而為。

2、絕影的競爭力在哪里?

談及絕影的核心競爭力,其中不得不提的一項就是商湯積累多年的通用視覺感知能力,無論是在人臉識別還是在其他目標物檢測和識別領域,商湯已經在過去幾年成功對這些技術進行了大規模商業化,其成熟度得到了驗證。

而在汽車領域,商湯在 2016 年的時候與本田汽車達成了 5 年期的戰略合作關系,本田看中的就是商湯的 AI 視覺感知能力。

2017 年時,商湯依靠著單個攝像頭在局部區域實現了自動駕駛。

商湯的汽車業務就是緣起于這一次的合作,可以說沒有 5 年前的這次合作,就沒有 5 年后誕生的「絕影」。

商湯的 AI 視覺感知能力的長板在過去幾年不斷被強化,在絕影解決方案中,絕影賦能引擎就包含了一個開放感知平臺,其中內嵌了商湯的通用視覺感知能力。

當這些視覺感知能力應用到智能駕駛場景時,系統可以對各類常見交通參與者和道路信息,以及路面標識、施工區域錐形筒、異形車及各類障礙物等長尾場景元素進行感知,而且在雨、雪、霧等不同環境下均有穩定表現;

在智能車艙場景,其能夠精確檢測遺留物、寵物、安全帶、安全座椅等長尾元素。

和特斯拉一直推崇視覺感知在自動駕駛系統中的應用一樣,商湯一直在強化視覺感知能力。

但商湯絕影不想成為「偏科生」。

目前也推出了針對攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等不同傳感器的融合感知方案,可以覆蓋不同成本和感知精度要求的自動駕駛系統,從 L2+ 到 L4 級自動駕駛,就像搭樂高那樣快速升級。

除了感知模塊,商湯也在過去的積累中搭建起了全棧系統的研發能力,包括在規劃和控制層面的能力也在補強。

而為了真正打入到汽車工業體系內,商湯在產品、交付、質量管理以及供應鏈層面都從汽車行業里引進了大批人才,這么做的成果就是,商湯通過了 ASPICE L2、ISO 26262:2018 ASIL B 產品認證證書等汽車行業的國際認證。

從感知的單點能力出發,如今的絕影已經初步具備了從全棧研發到產品交付的體系化能力。

絕影相對于市面上其他的智能汽車解決方案,還有一大特色和優勢就是 SenseCore 商湯 AI 大裝置。

感知能力的提升,意味著對于極端場景的長尾問題的處理更加得心應手,這離不開海量數據的投喂,后方則必然需要一個大規模計算集群的支持,商湯的 AI 大裝置就扮演著這樣一個角色。

這個 AI 大裝置由算力層、平臺層和算法層三部分組成。

所謂算力層指的是這個大裝置中有大規模的 GPU 集群,前文已提及其總算力可達 3740 Petaflops,可以支撐海量數據和算法模型的分析、訓練和推理。

平臺層則是一個人工智能通用算法的開發平臺,可以實現從「數據存儲、標注」到「模型訓練、生產、部署、測試」的全鏈路、批量化過程。

而算法層是基于平臺層生產的創新算法模型,向企業開發者提供算法工具,目前商湯 AI 大裝置已開發超過 17000 個算法模型。

絕影離不開商湯的 AI 大裝置,是因為絕影賦能引擎就是建立在 AI 大裝置上的,絕影的感知能力、智能駕駛和智能車艙等相關的算法,都需要經過 AI 大裝置的淬煉才能不斷增強實力。

AI 大裝置作為一個算法庫、模型庫,也能為絕影相關算法的開發提供現成的物料,省去了從零開始的時間投入和資金投入。

可以說,AI 大裝置讓絕影有了自己獨有的特色和優勢,能夠敏捷迭代,不斷解決智能駕駛、智能車艙、路云平臺開發過程中所面臨的長尾問題。

3、絕影如何打通價值閉環?

任何一套技術解決方案,只有投入到商業化中才能真正實現價值。

在智能汽車產業鏈中,商湯絕影如何定位自己,這直接關乎到其商業模式的確立。

根據行業發展的階段和具體的項目情況,商湯科技聯合創始人、移動智能事業群總裁、研究院院長王曉剛為絕影錨定了三個定位:

當硬件合作伙伴能力比較強的時候,我們作為 Tier 2 提供軟件算法,由 Tier 1 來進行集成;

當硬件合作伙伴在實力上有所欠缺時,它會直接影響到算法的實現效果,在這個時候,我們會變成 Tier 1,我們去找供應商設計和供應硬件,我們提供一個整體的打包方案;

車廠自身的能力正在不斷變強,當它能夠比較好的去做軟、硬件集成的時候,我們的角色就變成了軟件的 Tier 1。

總結起來,商湯在智能汽車產業鏈,可以是軟件 Tier 1、也可以是軟件 Tier 2,甚至可以是整體方案的 Tier 1,這是一個非常靈活的角色定位,就看車企到底需要哪方面的能力。

那么,絕影要向誰供應?

首先,在行業里,不是所有車企都像蔚來、理想、小鵬這樣的新造車,以及小米汽車、集度汽車這樣的跨界造車勢力擁有構建全棧自研能力的決心,就算有決心,也沒有這樣的資源和能力來進行整合。

但他們對于智能化轉型的需求又非常急切,所以這些車企就需要類似于商湯絕影這樣的方案。

一方面,這些車企可以直接引入商湯作為供應商,向其系列產品供應車輛智能化的解決方案,包括絕影架構中的智能駕駛、智能車艙等方案;

另一方面,這些車企可以借助商湯絕影的開放平臺,在某些智能化領域構建起自力更生的能力,為后續能夠部分自研打下基礎。

當然,在這個方向上,商湯絕影不得不面臨來自于科技巨頭華為、百度、阿里等以及自動駕駛獨角獸 Momenta 等的直接競爭。

其次,國外車企要進入龐大的中國市場,在智能化層面必然要尋找本土的供應商,因為只有這樣才能根據本土消費者的實際需求來開發功能,相關的開發和修改需求才能快速響應。

這個時候,商湯絕影就成了這類車企可以選擇的方案。

目前,已經有一些國際車廠在國內敲定了本土智能駕駛的供應商,接下來就看商湯絕影的表現了。

除了盯緊國內龐大的智能汽車市場,商湯絕影還可以積極接觸國外車企,探索出海之路。在這條路上,商湯不得不直面 Mobileye 的競爭。

但不必悲觀,實際上,商湯和本田的合作就已經證明了這條道路的可行性,接下來就看這樣的合作能否順利往前推進,打造成標桿項目,這將對后續的新合作有積極推動作用。

面對著每年千萬輛級別的智能汽車增量市場,在多條商業化路徑的支持下,即使面對的競爭再激烈,商湯絕影并不缺少脫穎而出的機會,市場如此之大,有實力者會拿到屬于自己的份額。

來源:第一電動網

作者:汽車之心

本文地址:http://m.155ck.com/kol/151641

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。