從高調的入駐,到成功幫助小康實現股價的六倍增長,再到被架空,最后免職、明升暗降,余海坤在這一趟“旅程”只花了不到十個月的時間。從去年11月加入小康股份任職CEO一職,到今年傳出被架空,“升職”董事長助理和經管會委員,是作為CEO的他已經完成了自己的使命?還是小康股份對他的成績并不滿意?

白干?余海坤的答卷小康表示不滿意

2020年11月17日,原中信建投證券研究發展部副總裁、汽車行業分析師余海坤在微信朋友圈以一篇“小作文”官宣離職,加入小康股份。彼時的小康股份還是一個股價在10元/股左右,公司市值在150億左右的公司。在余海坤任職的這半年時間里,小康股份捷報連連,股價飆升至65元/股左右,整體市值也開始逼近900億,這就不免讓人想起了他在入職時外界的猜測:他的加入主要是為了讓小康股份在資本市場能夠有更好的運作。

但對此,余海坤予以了反駁,在此前接受采 訪時也表示在加入中信建投之前,他曾在比亞迪等汽車公司工作,有豐富的汽車行業經驗。的確如此,根據公開的資料顯示,在2017年履職中信建投前,余海坤不僅擔任過汽車品牌銷售總監一職,負責整個品牌在北方的業務,還在某汽車電商負責全國線下渠道開發與品牌推廣活動工作,并有汽車后市場2年的創業經歷,投資與研究領域涉及車聯網CRM、汽車金融、新能源電池材料、充電樁與O2O汽車服務等。

盡管并不缺乏汽車行業的從業經驗,但余海坤的反駁似乎并沒有什么可信度。他的汽車行業履歷轉變的時間節點是在2017年,之后便開始了金融行業的工作。但在2017年后,汽車行業開始了坐火箭般的變化,產業變革接踵而至,智能化、電動化、網聯化、共享化等等全新的模式和玩法不斷沖擊著這個百年傳統制造企業,新勢力車企的實力也不再只是紙上談兵,對傳統燃油開始了炮火連天的攻城略地,行業有了百年未有之動蕩。

雖然備受質疑,但余海坤在去年11月加入小康股份后,確實也算的上稱職,為其不斷的東奔西走,出席活動。在賽力斯的諸多動作中都經常看到余海坤的身影,在今年一月份的時候,他還為賽力斯的發布會站臺,解釋增程式的諸多好處,以及為賽力斯SF5自由遠征版車型搖旗吶喊。

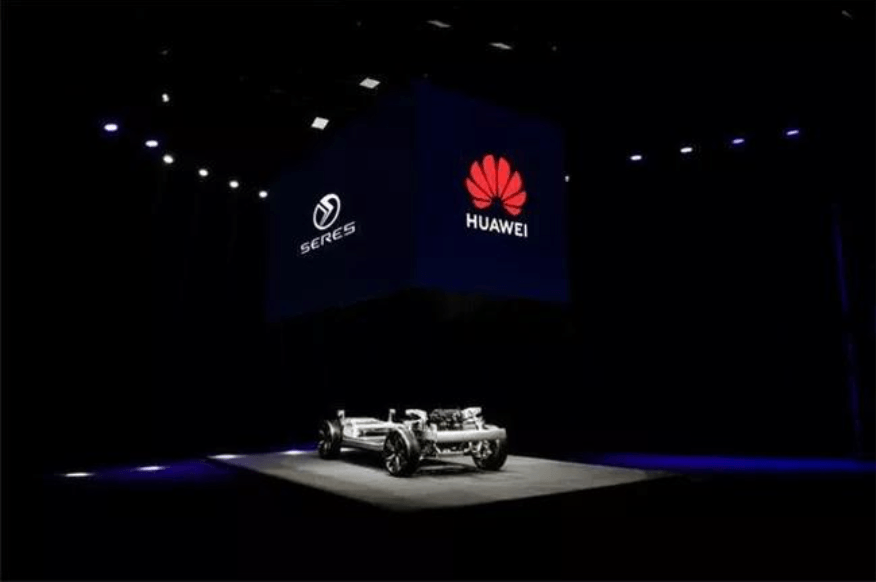

而他除了在產品上為賽力斯助威以外,更重要的工作室將賽力斯和華為的捆綁作用發揮得更加淋漓盡致。在發布會上,他也代表小康股份闡述了和華為的合作,“我們在座艙和自動駕駛、三電都有非常多的交流和溝通,雙方都有往來,我本人去華為總部多次。智能座艙的產品都會搭載在后面的車型上,我們努力成為第一個搭載鴻蒙系統的車企。因為賽力斯的生產、研發等落地方面能力是比較強的,雙方配合起來也是比較好的,兩家對技術誠信式的研發還是有共同的語言。”而這份合作正是小康股份市值開始飛速飆升的起點?

在得到華為的“庇護”、股價飆升數倍之后,小康股份免職余海坤CEO職務的消息開始陸續傳出,甚至內部人員稱此前余海坤帶去的負責公關的團隊已經開始由賽力斯CMO張正源接管,余海坤徹底沒了實權。余海坤用大半年時間讓小康股份荷包鼓了起來,但為何擁有如此豐功偉績的他卻落得這樣一個下場?

道不同,則謀不長久

作為依靠華為市值大漲的小康股份來說,自身對于股價的漲幅并沒有太大的主動權。在今年6月28日的一個論壇上,華為智能汽車解決方案BUMarketing與銷售服務部總裁遲林春重申華為“絕不造車”,并對原因進行了詳細解釋。于是華為汽車概念股迅速大跌,其中小康股份便是之一,從6月29日起,小康股份股價連續4個交易日大跌,從74.99元/股跌至62.13元/股,7月至今,小康股份股價總體保持緩步下跌態勢。

除了市值的被動,小康股份在產能方面也也有較大的危機。在4月的上海車展上官宣入駐華為智選之后,不僅小康股份的股價得到了利好的刺激,賽力斯車型的訂單也不斷傳出了好消息。據官方報道稱,在官宣后兩天,賽力斯SF5的訂單便突破了2000輛,一周內邊突破了6000輛,捷報頻頻。

而訂單量的利好卻在銷量端出現了偏差,根據中汽數據終端零售數據顯示,今年6月金康賽力斯銷量僅455輛,7月為507輛。這其中除了芯片等因素的影響以外,小康股份自身的產能和技術的更新也是影響訂單量和實際銷量出入較大的原因。

作為早年間從民營企業轉向汽車行業創業造車的代表之一,張興海對股價的虛高或許并不感興趣,盡管余海坤順利的讓小康股份成為了汽車市場的一匹“黑馬”,但作為CEO,余海坤手下銷量并不出眾的小康股份仍舊無法獲得董事長張興海的青睞,于是其慘遭罷免,并傳出消息該職位將由張興海本人接任。

逐漸回歸指令第一線的張興海首先下手的就是小康股份急需改變的產能方面。在7月下旬左右,重慶日報報道了目前小康股份的最新動向,消息稱小康股份正布局實施小康智能網聯汽車青鳳項目、金康動力新能源大學城項目和賽力斯技術有限公司項目,將通過核心技術引領,放大高端產能,推動產業高質量發展,并計劃在2025年,實現新能源智能網聯汽車不低于50萬輛的產能,成為“千億級”整車企業。

按照小康股份的公告來看,目前其年產能大致是在15萬輛左右,在實現多班倒的情況下,產能能夠達到20萬輛,但就目前的銷量情況來看,這個數字遠遠沒有達到,這或許是企業并沒有一味的追求數量的提升,也或許是因為工廠在優化先進生產線上需要的時間磨合,亦或者是其他的什么原因,這些都是余海坤留給張興海的問題。

沒有了金融圈的翻云覆雨,小康股份接下來要做一個腳踏實地的實干家,這也是它的初心。在經過余海坤的一番鬧騰之后,小康股份在汽車行業除了股價和市值的上漲,在本職工作上并沒有取得什么實質性的進展,這或許就是他遭到罷免的原因之一。而目前擁有華為技術和聲望加持的小康股份和之前相比,實力確實強勁了不少,但就實際成果來看,與目前的市值和股價仍然不匹配,未來還有更長的路需要走。

來源:第一電動網

作者:新能源觀察

本文地址:http://m.155ck.com/kol/154459

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。