11月7日,速騰聚創發布了固態補盲激光雷達E1。官方介紹,這款補盲激光雷達具有性能優,成本低,穩定性好的優勢,將會成為下一階段激光雷達企業爭奪的新戰場。

幾乎同期,禾賽科技、亮道智能等激光雷達企業也先后發布了補盲激光雷達產品,殺入這片領域。

盡管此前一徑科技已經布局了補盲激光雷達,但上車的比例并不高。作為國產激光雷達領域的頭部玩家,速騰聚創的進場也意味著激光雷達正式迎來了補盲新戰場。

長距激光雷達的戰爭已經結束

很多人疑惑,2022年被稱為是激光雷達上車元年,主要以長距激光雷達為主,這個領域才剛開始起步,怎么激光雷達廠商又開始“卷”向了補盲領域?

表面上看,激光雷達市場仍處于激烈的爭奪戰階段。尤其是近期鐳神智能、北醒光子,探維科技等企業都先后發布了高性能激光雷達,并且有些已經拿到了車企訂單。

然而在激光雷達頭部玩家看來,長距激光雷達的戰爭其實已經結束了。他們認為,激光雷達的競爭已經由單純的性能之爭向生產制造,SOP標準等系統能力上進化。頭部玩家在這方面已經擁有深厚積累,可以通過系統化能力不斷與對手拉開差距。

一個較為明顯的案例是,根據主機廠反饋(激光雷達上車前需要上車至少一年的實測驗證),前期上車的激光雷達經過一段時間會出現性能下降,可靠性不足等問題。幾乎所有激光雷達公司都無法避開這些早期問題。

原因在于,激光雷達屬于新興產業,沒有完善的生產工藝體系、SOP標準,都是企業各自為政,很容易出現問題。這其中有兩個關鍵點:過車規、保量產。

由于行業處于“一盤散沙”階段,每個車企都有自己對“車規級”的理解,很容易造成市場魚龍混雜,檢測不規范的情況;“生產制造”則更多強調激光雷達的SOP標準以及產業鏈條的完善度,以保證激光雷達快速鋪開市場。

這些問題都需要頭部玩家發揮先導作用。速騰聚創認為,充分驗證是激光雷達量產的前提,所以它建成了激光雷達企業中唯一獲得CNAS認可的車載激光雷達實驗室,可以自主完成激光雷達120項性能測試。

在生產端,速騰已經形成了激光雷達的智造集群,每12秒就能下線一臺激光雷達。

在這些系統能力支撐下,頭部玩家能夠快速推出產品,并且不斷升級迭代。比如同樣一款速騰M1機型,不同主機廠安裝位置不同,對激光雷達的型號要求也不同,基于完善的智造集群,SOP標準,速騰能夠快速生產多款產品滿足客戶的差異化需求。并且能夠在一些通用標準下快速升級迭代產品,以適應快速變化的市場。

重視制造已經是頭部激光雷達玩家的共識,禾賽科技CEO李一帆在接受媒體采 訪時表示,甚至可以將生產能力看成激光雷達研發的一部分。

他認為,如果分兩個階段來看,前期激光雷的競爭主要在生產制造,中后期主要在軟件芯片。在制造驅動階段,激光雷達的產業會相對分散,每個企業都有機會,而在芯片驅動階段,產業集中度會非常高,市場會呈現明顯的寡頭效應,比如頭部企業占據60%的市場份額,中部的占據20%的市場份額,剩下的20%留給尾部。

在頭部激光雷達企業看來,其實長距激光雷達戰事已經結束了,因為它們建立了完善的生產制造流程,SOP標準,以及產能集群等。下一階段必須要加速向固態激光雷達發展。而速騰聚創們選擇開辟補盲激光雷達新戰場的預判也來源于此。

補盲激光雷達是否“偽需求”

最近,國外激光雷達企業遍地哀嚎,Velodyne與Ouster合并,Ibeo破產,Quanergy退市,Luminar虧損加劇,各種壞消息層接踵而至,甚至一度滋生了外界對整個激光雷達市場的悲觀情緒。

國外激光雷達企業連續觸礁一個很重要的原因是,沒有具體的落地場景。以乘用車為例,國外激光雷達落地場景主要是L4級別的自動駕駛,而L2++級的輔助駕駛市場需求非常少。在L4級自動駕駛真正到來之前,激光雷達企業基本都在負重前行。

而國內則恰恰相反,以國內頭部幾家企業來看,前不久,禾賽科技宣布成為首個激光雷達月交付過萬的企業。

速騰聚創官方數據顯示,其在全球范圍內攬獲頭部車企超50款車型定點訂單。到今年底,將有11款車型項目進入SOP。

國際金融分析機構S&P Global(標準普爾)2022年調研分析數據顯示,速騰聚創車載前裝全球市場已公開獲得定點合作汽車企業數量達18家,排名世界第一。

國內激光雷達上車異常火爆與國外企業形成鮮明對比。其中,L2++級高級別輔助駕駛堪稱最大功臣。這也直接助力速騰聚創登上車載激光雷達頭把交椅。即便后入場的探維科技,北醒光子等企業也都拿到了車企定點,市場潛力可見一斑。

歸根到底一句話,激光雷達要落地,必須要有實際的使用場景來承接。

具體到補盲雷達來看,顧名思義,就是補充盲區的激光雷達,起到補充作用。在真實場景中,它是否被需要,又該以怎樣的方式出現,不僅是一個技術問題,也是一個復雜且系統的商業問題。

布局補盲激光雷達的企業認為,在泊車和車企們大力推廣的城市NOA場景,補盲激光類還有巨大的發揮空間。

以泊車為例,目前市面上主流的泊車方案都是基于超聲波雷達和攝像頭來完成,但是攝像頭受光線影響較為嚴重,在昏暗的地下車庫很容易出錯。超聲波只能檢測到障礙物,卻無法識別具體形狀。

城市NOA低速場景也面臨同各樣的問題,它主要基于攝像頭和毫米波雷達來完成,無法生成障礙物的具體形狀。

補盲激光雷達能夠更好地解決這些問題。需要強調的一點是,補盲激光雷達也是對感知場景的一種補充,與現有的任何一款傳感器都不矛盾。它可以對某些傳感器進行替換,也可以與其他傳感器混合使用。

然而,也有人提出不同意見,在安全需求并不是那么高的泊車等場景,如果成本過高,補盲激光雷達存在的必要性值得商榷。

如出一轍,當年長距激光雷達碰到的問題,在補盲激光雷達上一個也不會少。

事實上,企業早就想到了這個問題。以速騰聚創的E1來看,官方的說法是,2顆E1的價格小于一顆M1的價格,以一顆M1價格700美金來算,單顆E1的價格在350美金左右,折合人民幣大概2450元,相較于攝像頭依然貴不少,但是相較于長距激光雷達已經便宜了很多。官方表示,隨著技術成熟和規模上來,成本還有進一步下探的空間。

關于補盲激光雷達的重要性,速騰聚創聯合創始人兼執行總裁邱純潮甚至將其形容為L4車載激光雷達感知的“最后一塊拼圖”。

速騰聚創以攻為守

企查查數據顯示,我國雷達及其相關企業超過1萬家。激光雷達占據絕對主角,這片領域的競爭異常激烈。頭部企業憑借較早布局取得了一些先發優勢,下一階段如何持續保持領先,是每一個頭部企業都必須思考的問題。

速騰聚創給出的答案是以守為攻,主動發起的戰爭,將整個行業“卷”向補盲激光雷達領域,甩開對手。這一做法得到了禾賽、亮道等企業的響應。

以近期公布的3家企業來看,它們在補盲雷達上各有側重。速騰聚創介紹,E1的水平和垂直FOV分別是120°和90°。亮道智能發布的LDSatellite?的水平視場角為120°,垂直視場角為75°。禾賽FT120的水平視場角為100°,垂直視場角為75°。

有人認為,補盲雷達對安全的影響沒有那么重要,沒有必要過分計較10°、20°的差距,最終還是看成本和穩定性的綜合評估。

但速騰聚創堅持認為,E1的FOV視場角設計都是對現實使用場景的深度考慮。以水平方向來看,如果水平視場角是120°,配合120°的前向雷達,3顆剛好可以完成全車360°的視野覆蓋,而如果是100°的視場角,其實還有20°的視野盲區,需要再加一個才能實現全視野的覆蓋,那又增加了額外的成本。

速騰E1的垂直FOV設計也極大。速騰認為,90°垂直FOV能夠在視場下沿盡可能貼近車身,并將感知區域的地面盲區壓縮到20厘米以內;并且可以將垂直FOV保留8°左右的上揚,實現更多的覆蓋。

在測距能力上,E1的測距能力為30米@10%,最遠測距120米。30m的測距能力可以完整探測6車道外的切向來車,覆蓋雙向12車道十字路口場景。

禾賽FT120最遠探測距離為100米,近距離的極限是5厘米。最高可做到192,000點/秒的點頻,支持5-60Hz的掃描頻率。

禾賽FT120的最小外露尺寸為50mm×70mm,亮道LDSatellite?的大小為48mm×88mm。

量產落地方面,亮道智能表示正在建設產能50萬臺/年的全自動生產線。預計明年第一季度投入使用,屆時LDSatellite?將進入生產驗證階段;禾賽表示目前已經獲得超過一百萬臺定點,預計明年下半年量產上車;速騰差不多也是明年下半年量產上車。

三者的共性在于,補盲激光雷達都采用Flash純固態技術路線。從機械式到半固態,再到純固態激光雷達,背后是技術路線的不斷演進。

純固態是激光雷達的終極方向,技術路線主要有Flash和OPA兩種。綜合工藝、成本和性能來看,Flash是目前固態激光雷達在技術方案上的最優解。其工作原理是在短時間內直接發射一片激光覆蓋探測區域,再用高度靈敏的面陣接收器來接收,并且繪制點云。Flash技術路線功率密度低,探測距離短的特性也決定了其更適合近距離的補盲。

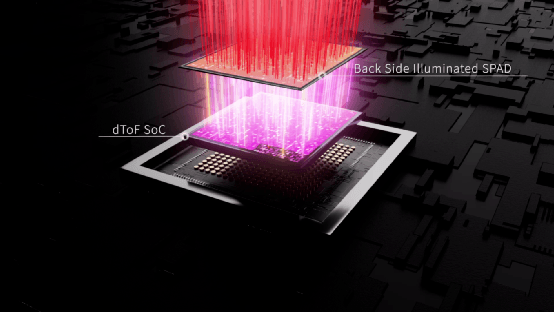

盡管技術路線如此趨同,速騰依然在盡可能捍衛其“卷王”的地位。官方介紹,E1的接收端芯片采用3D堆疊工藝,將SPAD陣列和高性能SoC集成到一顆芯片,簡化系統鏈路、降低成本,可以直接處理生成點云。

在發射端芯片,目前業內主流的是一維掃描方案,即一次點亮一列VCSEL線陣,整列發射功率相同,因此無法靈活配置不同區域的能量比例;而E1則采用二維可尋址面陣VCSEL技術,可以根據不同測距場景實時動態調節局部發射功率,達到最優的能量配比。二維掃描的峰值功率僅為前者的十分之一,對功耗及散熱更加友好。對于該技術,速騰甚至喊出了“領先行業1~2代”的口號。

無論如何,以速騰聚創為首在長距激光雷達領域站穩腳跟的頭部玩家,率先發動了激光雷達下一階段的戰爭。長距激光雷達都還沒有上車的企業又該如何接招。此舉會不會進一步加劇激光雷達市場馬太效應的到來,拭目以待。

來源:第一電動網

作者:圓周智行

本文地址:http://m.155ck.com/kol/190910

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。