文章來源:智車引擎

“我們的產品想要更好的上車應用,要解決性價比的問題。”

9月22日,在2023世界智能網聯汽車大會上,中國汽車芯片產業創新聯盟秘書長原誠寅這樣說道。

在原誠寅看來,今年,主機廠面臨的汽車芯片供給的壓力,已經明顯緩解。現階段的工作重點,我們需要在基礎器件層面做好備份,做好供應鏈的風險管控,支撐未來產業持續發展,因為會有很多非市場化的要素可能對產業造成沖擊。

01

宏觀:支持力度大,芯片企業熱情高

原誠寅在介紹汽車芯片發展現狀時提到,過去幾年,大量的新創公司、傳統的消費芯片、工業芯片企業,進入到汽車芯片市場。在研發側,他們觀察到,企業參與眾多,而且研發的產品也多,但是可以被主機廠或者Tier1選型使用的數目或者種類還是非常有限的。

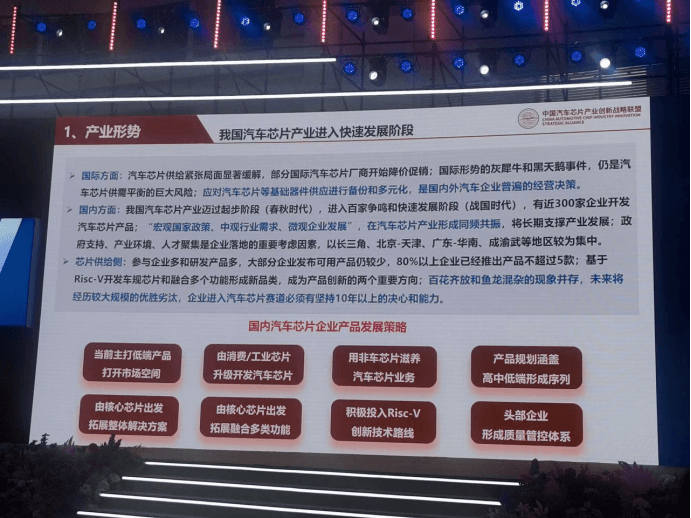

宏觀層面看,國際上,汽車芯片供給緊張局面顯著緩解,部分國際汽車芯片廠商開始降價促銷;國際形勢的灰犀牛和黑天鵝事件,仍是汽車芯片供需平衡的巨大風險;應對汽車芯片等基礎器件供應進行備份和多元化,是國內外汽車企業普遍的經營決策。

國內方面,我國汽車芯片產業邁過起步階段(春秋時代),進入百家爭鳴和快速發展階段(戰國時代),有近300家企業開發汽車芯片產品;“宏觀國家政策、中觀行業需求、微觀企業發展”,在汽車芯片產業形成同頻共振,將長期支撐產業發展;政府支持、產業環境、人才聚集是企業落地的重要考慮因素,以長三角、北京-天津、廣東-華南、成渝武等地區較為集中。

目前行業,百花齊放和魚龍混雜的現象并存,未來將經歷較大規模的優勝劣汰。由于汽車芯片周期長,企業進入汽車芯片賽道必須有堅持10年以上的決心和能力。

原誠寅認為,這個時候,企業可以采取消費級和工業級來養車規芯片,因為車規級產品周期比較長。在產品開發中,企業的路徑并不相通,有的企業開發了高端芯片,再往低端走;有的企業從低端往上升。無論怎樣,從芯片到控制器再到整車這個路徑,還比較遙遠,因此大家都在拼命往上下游延展,以實現更多功能的覆蓋,來攤薄成本。

在原誠寅看來,應用側還是最關鍵的。芯片可以開發,但是不用起來,沒有行業使用,沒有反饋,就沒有形成真正的市場銷售,創造不了價值,問題就會很嚴重。所以很多整車企業也在思考,怎么來推動芯片的驗證應用,來提升上車的規模。

02

需求:應用成本高,Tier1國產化積極性較低

在原誠寅看來,我們和國際上頂級汽車芯片廠商比起來,還缺乏體系化的解決方案。目前國內大多數企業更多的在一些細分品類形成突破。

芯片供給側,大部分企業研發的產品多,但發布可用產品仍較少,80%以上企業已經推出產品不超過5款。

基于Risc-V開發車規芯片和融合多個功能形成新品類,已經成為產品創新的兩個重要方向。

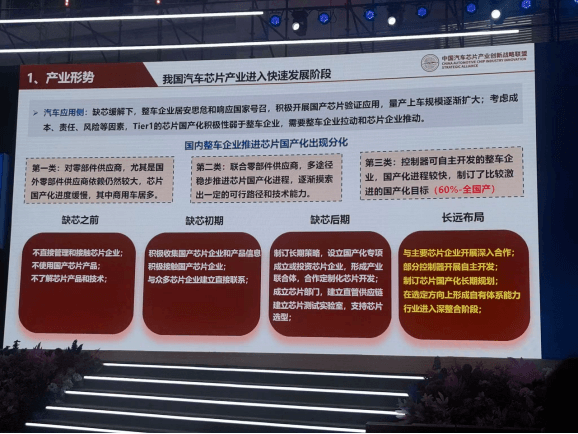

應用側方面Tier1芯片國產化積極性不高。原誠寅提到,目前行業發展,有點類似于兩頭熱中間冷的概念。芯片設計企業和整車企業有使用自主芯片的訴求,但是相對來說中間環節,傳統Tier1面臨成本壓力,不像上游的設計企業和下游整車企業有那么強烈的熱情。

具體做到哪種程度,要根據企業能力來區別。“如果車企實力強,有開發能力,自己做控制器,在整個產品規劃中,將國產化作為長遠目標做綜合布局,例如主機廠提出來,在幾年內超過50%,或者百分之百的自主化率的目標;能力相對弱一些的車企,與Tier1一起做,分階段的實現國產化目標;更簡單的,車企只是提要求,由Tier1完成開發。”

原誠寅認為,但總體上看,上游的企業有非常明確的愿望去和下游合作,但是下游怎么集中資源,整合好優勢,提升開發效率,降低開發成本,減少風險是大家都在摸索的。

據原誠寅透露,不久前他們剛跟十幾個主機廠開了一個小組的閉門會,目的是希望在這些主機廠商內,共享使用國產芯片開發過程中的一些經驗教訓。大家分享開發成果,來降低主機廠前期各自重復性投入。

03

技術:缺人才,部分技術攻克難度大

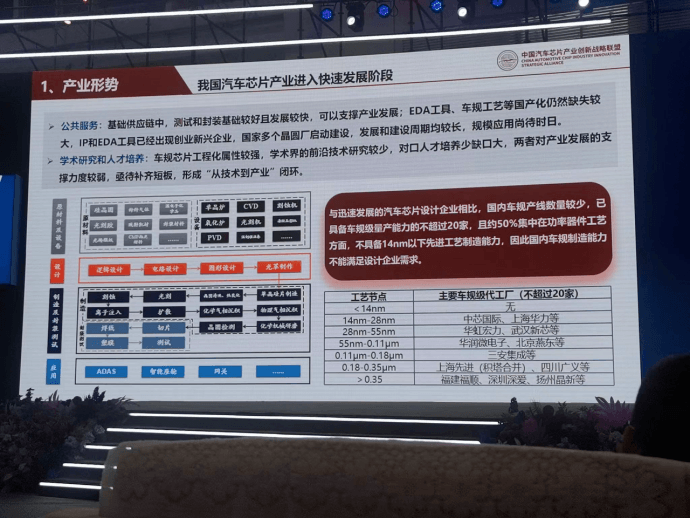

芯片的研發生產鏈條很長,從EDA到IP,到設計,到制造,到上車的應用,在這個過程當中,每個環節都要突破,都要形成核心競爭力。

目前來看,國內設計、檢測、封測發展速度較快,下游的應用有市場拉動。挑戰在于晶圓制造。

原誠寅表示,最近國家層面投入了很多資源,在布局相關產線,“光我聽說的,就有若干個28納米,甚至更先進工藝在規劃,其中很多都把車規作為主力產品方向。”

談起原因,原誠寅認為,這是由于相對于消費和工業,車規的想象空間非常大,而中國又有巨大的市場空間,所以產業支持力度上不斷提升。

他在跟主機廠交流時,發現他們有一個共性問題,就是缺人。“我印象中新能源剛開始干的時候,大家說共性的問題,說懂車的不懂電池,懂電池的不懂車,缺多面技術都能掌握的連接人才。目前車規芯片也是一樣的問題,工程化要求很高,跟我們前瞻性的研究差異很大,這塊人才培養也是未來的趨勢。”

原誠寅梳理了國內芯片整體狀況。

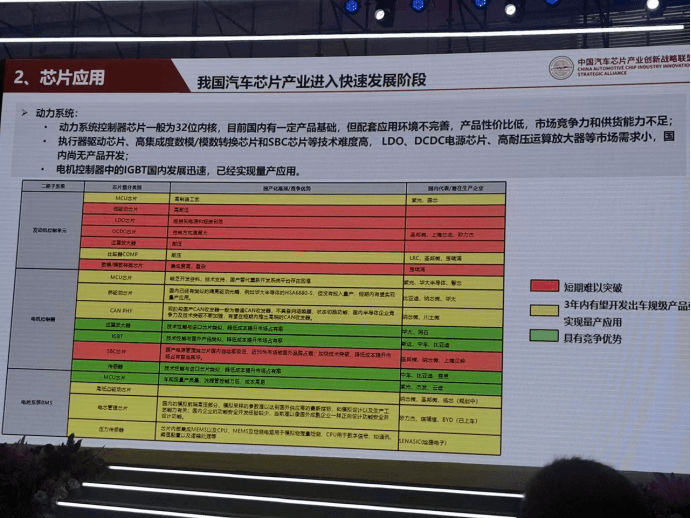

他認為,動力系統層面,國內有一定基礎,但配套環境不完善、性價比低。

部分難度高的技術,國內差距還較為明顯。“在執行器的驅動器件、數模轉化,SBC方面,因為技術難度高,我們配套能力、產品都沒有。”

當然,電機控制器中,IGBT發展非常迅速,已經有量產應用。

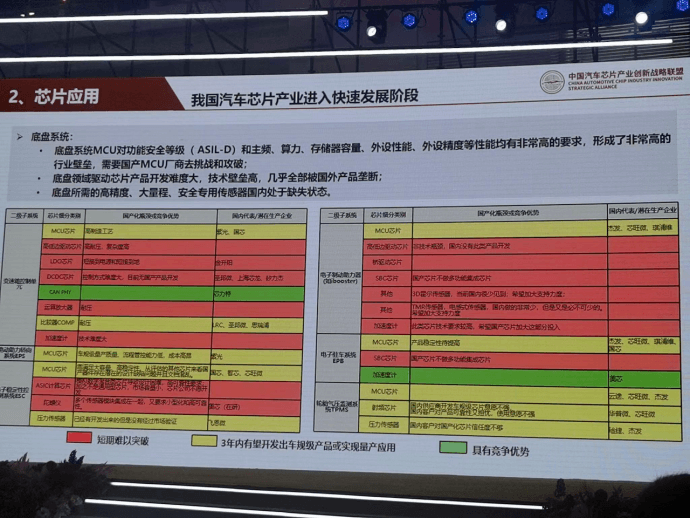

底盤系統MCU要求更高,功能安全的要求達到ASIL-D級。在控制器上,對主頻、算力、外掛、外設精度均有非常高的要求,需要國產企業去挑戰和攻克。

在原誠寅看來,目前國內MCU廠商與國際領先相比存在一定的差距,驅動芯片也基本上全是海外的產品,在這個模式下,在底盤上需要攻克的環節非常多。

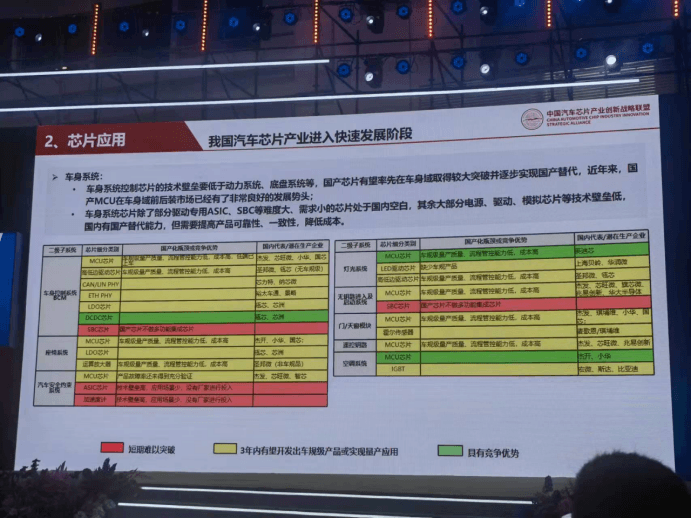

車身系統,國內相對有比較好的基礎。因為芯片技術門檻是低于動力系統和底盤。所以車身器件,座椅、門窗、天窗等,大量應用國產MCU,未來在專用的ASIC和SBC方面還有開發空間。

原誠寅認為,國內國產替代能力,不簡單是提升技術能力,還有可靠性、一致性。降低成本,才是更大的挑戰。

智能應用方面,國內相對領先。從座艙到自動駕駛,到智能網聯,國內涌現很多優質的汽車AI芯片相關企業。原誠寅認為,隨著中國市場占有率提升,自主產品有機會縮小跟國際巨頭的差距。

總結:

原誠寅認為,趨勢很明確,國產替代前景巨大,汽車產業有動力去用國產產品。但他還是提醒,企業不要做同質化競爭,一定要做特色的產品、高端產品,而且要聚焦新技術。企業的核心競爭力,是能做出一款高性價比的產品。

他建議,在應用端,政府層面協同整車企業通過工作組的方式驗證國產芯片,來降低企業的使用成本和風險,推動產業良性發展。

來源:第一電動網

作者:NE時代

本文地址:http://m.155ck.com/kol/210795

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。