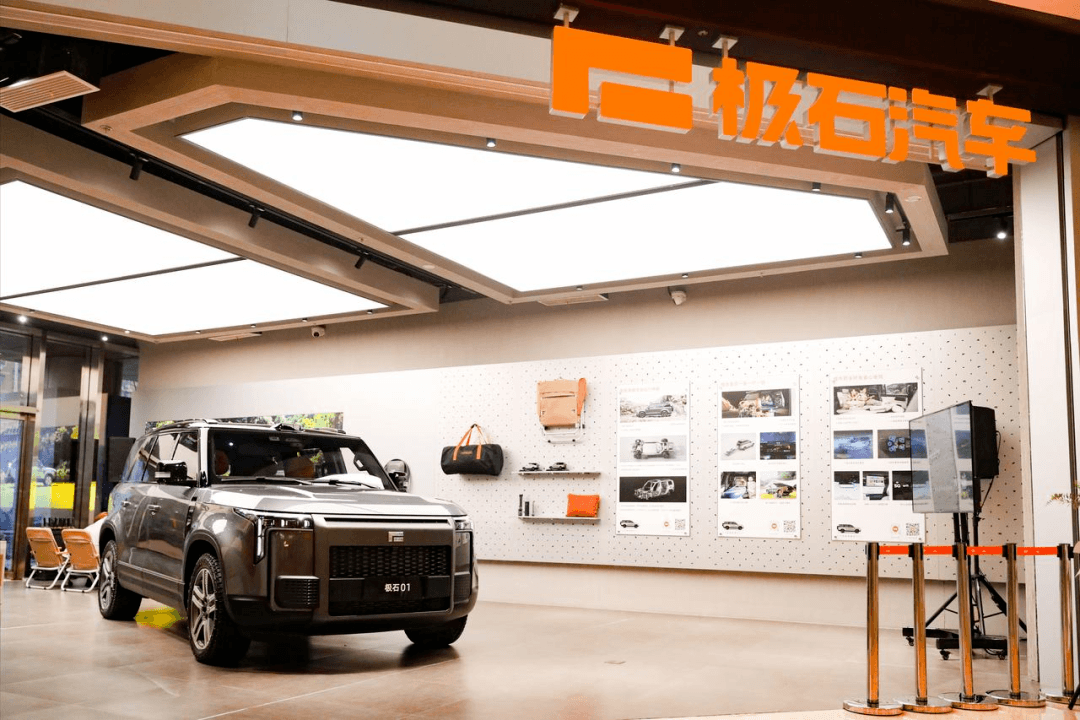

清晨,北京,見昌敬之前,我們專門找來一臺極石 01,在零下十度的清晨街頭測試。

十幾個街道跑下來,它給我們的感覺,是作為新廠牌的第一臺車,無論是語音指令、行駛質感,還是整體的厚重感、設計理念以及傳播的小巧思,都是「抓睛」的,而且完整度令人吃驚。

只是在見到昌敬之前,我們也很清醒地知道,誰是昌敬?極石是什么?對于絕大多數人而言都是陌生的。

將車停好,走進北京空港區的一間咖啡館,我們與昌敬一人一杯美式,對面而坐,足足聊了四個多小時,并讓我們萌生寫一篇長文的想法,聊一聊這塊瘋狂石頭造車的前傳、追逐、理念、與可能。

如果非要縮略,我們會說,昌敬是 80 后創業者的代表,是在中國互聯網黃金二十年間最優秀的逐浪者,以及被追逐者。

他造車不是一時之興,源頭可以一直延伸到傲游天下、延伸到百度,延伸到石頭科技,指向激光雷達,指向 AI 人工智能。

他逐浪,也被時代所追逐。

2020 年,新造車烈火烹油,特斯拉股價一年狂飆 700%,在蔚小理之外的資本和資源,需要一個人再次站出來。于是,就有了昌敬與他的極石汽車。

如果你還好奇,那么,我們就正式開始,進入我們的完整記錄。

昌敬是誰?

通過瀏覽器搜索,你很快可以找到昌敬的簡介,在公共敘事里,他甚至是可以列入經濟學、成功學案例的。從更微觀的視角倒序來看,你甚至會覺得,他生而逢時。

與昌敬碰面交談時,他顯得很斯文,一身黑色,帶一副黑框眼鏡,談吐從容自若,說到興頭時會才會有稍顯激烈的肢體動作。

詢問近 20 年來昌敬的人生經歷時,我們發現了許多共通之處。雖然他在漫談過去十余年的經歷時,都表示每一次選擇都有「稀里糊涂」的因素,但他的確一次次踩中了中國信息科技發展的每一個節點。

昌敬的開局,是一個普通孩子面對現實的「別無選擇」。

2005 年,昌敬從華南理工大學計算機系畢業,作為應屆研究生,為了愛情去往北京,開始求職謀生。

那時,華南理工大學在北京聲名不顯,昌敬找工作并不太順利。他的第一份工作落在一個做瀏覽器的創業公司,落在北京亦莊一個 40 平米的辦公室, 沒有窗戶的那種。

他是這個公司的第三號員工,向一位初中畢業的二號員工匯報。在追憶往事時,昌敬笑著拍了下大腿,說「那哥們兒的代碼簡直寫得一塌糊涂,我還得向他匯報。」

可是命運有時真的有所眷顧!

昌敬加入的這家初創公司就是是北京傲游天下。這個 40 平米的地下室,經過一年多的高速發展,誕生了一個曾經占據中國互聯網入口 20% 份額的瀏覽器「小巨頭」,也就是當年的遨游瀏覽器。

起初的被動選擇,為昌敬帶來了珍貴機遇,成為一塊「敲門磚」。在傲游的這一年多,成為他進入微軟亞洲研究院的最重要的籌碼。

傲游的光環,微軟的擴張節點,個人的能力與意志,組成了昌敬進入微軟的「天時地利人和」。在微軟,他負責做 Bing(必應)的「數字底盤」,這份工作讓他結識到當時站在中國最前沿的一批互聯網創業者和技術大佬——微軟亞洲研究院是當時中國所有程序員心目中的最高殿堂。

彼時,昌敬沒有想過創業,「進微軟的時候,我想這輩子就在微軟了,而且當時簽的都是終身合同。」

然而人的計劃總會遇到時間的沖擊,夢想的階石上面還會有新夢想。在微軟工作不到三年,昌敬去了騰訊,一年后離開,開始了人生中的第一次創業。

因為,移動互聯網來了,這是昌敬決定「出走」的重要原因。敲定方向的艱難性并不亞于決定創業,堅定與迷茫并存。堅定是「一定要做一個手機獨有的方向」的想法,迷茫則是具體的。

「我們在做創業方向的時候,列了 100 多個,我跟合伙人在酒店里面列了一張表,一個個去選方向。」昌敬和他的伙伴們想過 GPS,想過語音,最終選擇了圖像識別。

不到一年,魔圖被百度收購,被收購不是完全主動的選擇,資本環境冷熱驟變是重要原因,「2011 年上半年特別熱,突然一下子到了七八月份的時候就特別冷,那時候融資就難找了。」

恰逢其時,圖片生態圈雛形初現,百度提出「讀圖時代」的概念,收購了魔圖精靈。昌敬在而立之前加入百度,先在貼吧,后又去了百度地圖做產品負責人,這一段履歷為期近三年。

三年不到,2014 年,昌敬帶著近十年來人際、能力、資源、榮譽的積累,開啟了真正意義上的創業。「其實我覺得做魔圖還不能叫真正的創業,因為只是剛剛從 0 到可能 0.1、0.2。」

回憶往昔時,昌敬哈哈笑道,「說實話,那時候我感覺可能略微有點膨脹,一下子覺得光環太大了。」但是這一次創業碰上了資本遇冷,讓當時有些「膨脹」的昌敬冷靜下來。

為什么會膨脹?因為昌敬剛剛邁過 30 歲,已經走上許多職業者拼搏一生才能去到的高點。昌敬在百度期間做的「百度魔圖 PK 大咖」事件營銷,上線后 iOS 版本獲得了爆發式增長的用戶量,占據 App Store 免費應用總榜首位、攝影與錄像榜單第一,一度成為中國移動互聯網史上的標志性事件之一。

談到這里,昌敬的語氣難掩興奮,他說「那時候真的是屬于我的一小段人生巔峰時刻」。說巔峰其實不夸張——你見過百度專門為了一個員工召開一次新聞發布會嗎?只有昌敬做到了。

之所以「遇冷」,是因為昌敬的選擇是跳出了圈子,用更長遠的視野去捕捉中國科技產業未來五年、甚至十年后的發展節點。

而這個圈子,是當年無數 VC(風險投資)追投昌敬的理由,他們的邏輯是,「只要昌敬你做 APP,我一定盲投。」但是昌敬的選擇卻出乎意料,他選了一個軟硬結合的方向,要做掃地機器人。

這樣的「裸跳」導致了投資人的退散,掃地機器人在國內是新品類,找對標都難,昌敬苦笑道,「好不容易找到投資,他說我投你就是看你這個人,但是我要求你換個方向。」

然而昌敬還是沒有轉回熟悉的軟件賽道,他認為, 如果還是做軟件, 人生還是重復, 而人生是非常寶貴的,不應該是過去的重復。昌敬的小名叫石頭,人如其名, 認準的方向像石頭一樣堅硬,這一次冒險,就以石頭為名。

進入小米生態鏈之后,石頭科技這家新公司的局面從「九死一生」變成了「九生一死」,成立五年半后 A 股上市,而且是有盈利的上市,成為科創板的「掃地茅」。

石頭科技是昌敬在軟硬結合路線上的第一次嘗試,如果我們把現在的汽車看成人工智能與硬件制造業的結合,信息產業與制造業的結合,就能找到共通之處,也會發現,昌敬有足夠的理由造車。

十幾年故事的「濃縮版」依舊有些長,而往事印證出,昌敬大概是一個普通程序員通過自身努力和選擇能夠走到的最高天花板。

用他自己的話說,他在三十歲的時候懂得了事。「事」的內涵,在我們看來,不僅僅是如何做事,還包括他凝聚的個人勢能。

邏輯

如果說軟硬結合的能力讓昌敬熟悉了激光雷達,跟閆楓、余凱等人的交流讓他了解了汽車產業,那對于一個造車者最終的判定是什么?應該是他的世界觀和方法論。

這是支撐創業者完成組織構造的關鍵,也是檢驗組織高效性的關鍵,昌敬的答案最終仍然指向「軟硬結合」。

我們問昌敬,你真的是最輕松的創業者嗎?昌敬不置可否,換了個方式回答,「我其實每天都在解題,我是一個解題者。」

所謂的解題,來自于他的軟硬件積累之后,對于企業的定義、產品的定義、人的定義。

甚至昌敬看人也是「軟硬結合」的,他長期研究腦科學,在他看來,腦部結構是硬件,人的過往經歷是軟件,真正的心理學一定要軟硬結合。昌敬對人的理解,內化到企業經營中。

企業核心在人力、在企業文化,在昌敬看來,整個企業文化就是老板性格的外化,一個公司只能有一種文化,可以允許 10% 的灰度存在,但不能多,多則稀釋。

如何篩選具有共同價值觀的人、從而凝聚成「一種文化」?昌敬的方法是做人的算法、給人建模,依托數據和模型來決定人怎么用。

「學了腦科學以后,我就自創了一套模型,而且很好用,在石頭科技的每一個人身上落實了。」昌敬談到這個模型時,語氣中不乏自信。

石頭科技的每一個員工都有一個模型,半年刷新一次,由上級和 HR 打分。不同于 KPI、OKR,這是一個人才篩選機制,昌敬的用人邏輯是,「我只需要知道(兩個重點),第一個是公司大部分人都符合模型,第二,我選出一些優秀的人來。」

與時下大熱的「六邊形戰士」熱梗相似,這個評估模型擁有六個維度,分別是邏輯思維、同理心、進取心、韌性、細致或敏感、多維思維。

談及這個六邊形,昌敬表現得胸有成竹,跟我們細詳其義:

邏輯思維是在考核人的效率,同理心強的人有責任感,合作性比較好,會換位思考,成為 leader 的話,下屬會得到關懷,會感覺到有溫度;

進取心跟危機意識相關,進取心強的人對于風險比較敏感,自驅力會比較強;韌性強的人有延遲滿足感,會踐行長期主義,擁有自控力;細致或敏感的人,會關注細節,做事比較嚴謹;

多維思維則有兩面,正面是實事求是,這樣的人需要結合自身和環境、短期和長期找到最優解;反面叫理想主義、經驗主義。昌敬認為,多維思維能力是一種高階能力,也是識別高級人才和中級人才的核心分水嶺。

依托這樣的用人邏輯,昌敬在公司里扮演著「最終把關者」的角色,檢驗判斷的角色,至于誰來做判斷?昌敬坦言,「就找個跟你一樣會解題的人替代你就行了。」選擇有天賦解題的人,滿足這個人的安全感、被認同感,這是昌敬三十歲之后不再「疲于奔命」的訣竅。

人才管理學本就是一門「俗世哲學」,關于識人、用人、帶人,可能不同公司有不同的章程,反映出不同的體系效率,最終折射出不同的產品特性。令我們有些意外的是,昌敬對于「人的模型」如數家珍。

如數家珍的背后,是昌敬對于底層邏輯的理順,不論是石頭科技還是洛軻智能,龐大的組織架構需要一條清晰的脈絡,然后才會有企業愿景、品牌理念、產品定義等等。

身為創始人,昌敬的「知其然」就顯得難能可貴,即便是現在已經做出規模的新造車軍團們,未必家家都有這樣「知其然也知其所以然」的一號位。

而這一整套方法論,最終回答了昌敬的那句話——「我在四十歲懂得了人。」

追逐

三十歲懂事、四十歲懂人,分別對應昌敬創辦石頭科技和洛軻智能的階段,進而我們好奇,昌敬為什么要造車?

2020 年年初,石頭科技上市,一度成為「掃地茅」,成為資本市場眼中「瘋狂的石頭」,昌敬自己都說這算是人生的一大里程碑,那為什么他還會動念造車——這樣一件吃力也未必能討好的事情。

昌敬的回答是,「相當于理性被情懷所戰勝」。

他說得克制含蓄,我們的理解是,任何創業者都不甘于寂寞。石頭科技的風光迎來高點,而當時實現財富自由的昌敬說,「人生突然一下沒目標了。」

「沒目標」聽上去有些凡爾賽,但在昌敬看來,卻是實實在在的問題,或者說困擾,「(石頭科技)上市之前,總有一個夢想吊著,不斷驅動你去前進,但我突然一下子就沒有夢想了,沒有夢想就沒有多巴胺了。沒有多巴胺,相當于大腦里面空了。」

投資人「挑逗」、情懷加成、多巴胺分泌需求、汽車愛好……這些都是昌敬造車的理由,2020 年 10 月與閆楓碰面時,昌敬其實已經有了明確的造車想法。

很快,昌敬和閆楓聯合創立了極石汽車品牌,由洛軻智能賦能。昌敬的光環,吸引了一批汽車行業資深高管的加盟,智能驅動研究院、智能系統研究院、整車研究院、制造中心以及市場營銷的高管們都具有20 到 30 年汽車行業的管理經驗。洛軻智能成為魔圖、石頭科技之后,昌敬創立的第三家獨立運行的企業。

瘋狂的石頭越滾越大,在曠野追逐。但追逐應該是什么?

追逐是昌敬對于人生高峰的追逐,恰如翻山越嶺,總有更高的山頭。

當然,追逐也是昌敬對于造車資質的追逐。2022 年造車資質收緊,資本迎來又一個「審慎期」,時代風向一轉,落在造車人身上就成了颶風,資本和疫情當然是難題,但這其中的艱難才真正「不足為外人道也」,昌敬說「自己當時都絕望了」。

那個階段,極石還在早期,但現成的故事不止一個,譬如自游家 NV 折戟沉沙引來唏噓一片,譬如 2022 年的集度變成了 2023 年的極越。

新車上市之前,極石在輿論圈有一段長久的靜默期,除了申報信息基本沒有太多預熱鋪墊,品牌發布會、首車發布會都沒有召開,極石 01 上市像是一場「空降」,而在那次上市發布會上,創始人也沒有登臺演講。

市場對于新事物的「忽然襲擊」往往抱以警惕敏感的態度,極石 01 兩個版本 34.99 萬元的起價也存在一定的價格敏感度,作為新生牛犢,面臨內卷加劇的新造車軍團,說不難是不現實的。

在「存亡之秋」,魏橋加入了。2023 年 4 月,魏橋創業集團控股北京汽車制造廠,獲得整車造車資質,同年 9 月,魏橋創業集團戰略投資洛軻智能。極石成為魏橋、洛軻、北汽制造共同打造的品牌,第一款車 「準生證」的問題迎刃而解,渠道鋪設也開始實施。

「疫情的時候,按照時間表,我們必須要把工廠給定了,不定的話就來不及。但我們在上海隔離,沒有辦法去現場考察。好在我們的運氣非常好,跟北京汽車制造廠幾乎是雙向奔赴,互信度非常高,通過遠程把這個事情談下來了。」

人們說時勢造英雄,每個時代的英雄有自己的努力,也有時代天命的眷顧。

昌敬用「幸運」二字帶過創業期間的起伏,將日常解奧數題的規格淡化成解題,或許是他從容的表現。

玉汝于成之前,總有艱難困苦的階段,我們看到的是極石的開始,判斷其成與不成為時尚早,但是石頭如何瘋狂下去?這是我們好奇的。

極石的開口

柳暗花明又一村的故事講完,極石的第一款車上市了。但大盤增長放緩、競爭空前加劇,參天古木都難逃風雨飄搖,剛剛萌芽破土的極石,開口在哪里?

開口來自于極石的產品定義、「反漏斗」傳播,也來自于海外出口的邏輯。

極石汽車官網顯示,極石 01 的宣傳語是「極石出發 共赴山海」,極石曾獨家冠名了一個戶外旅行紀實綜藝《向山海出發》,延續戶外、越野的定位。

我們詢問這款車的獨特性在哪里,他說,「它的定位是做深度自駕游,又是長途穿越車,既擁有一定的穿越性,又滿足了城市舒適性需求。」

這款車也包含了昌敬對于汽車的社會性想象,早前他曾經想買一輛車,用來滿足家庭旅行的需求,看過 V260、途樂等等,但都沒有找到完全符合需求的選擇。

極石第一款車的產品定義,正是源于這樣的不滿足,一切始于一個座椅。「我想最舒服的座椅是什么?航空座椅,所以得有個航空座椅,第二這個車肯定是 SUV 的外觀,為了讓航空座椅舒服,車輛就得寬敞,至少很高,肯定就是這種方盒子車、越野車,但不能只有一個空架子,就必須要有較強的全地形能力……」

在昌敬一次次勾勒想象和需求的過程中,這個車從座椅到過道,造型到材質,就被一步步定義出來了。

首作通常是品牌定調的標桿,昌敬著重強調了極石 01 的獨特性。「我們現在來做車,肯定必須要有獨特性、要差異化,沒有差異化怎么活?」

極石 01 的獨特性差異點,就是「能家用又能玩」。

面對競爭加劇的市場,昌敬依舊表現得成竹在胸,「我覺得現在已經不是花大價錢去做傳播的時候了,因為存在一個傳播效率的問題。」

品牌林立,流量漲價,傳播效率低,都是傳播之殤。在昌敬看來,從認識一個品牌、到認知、到認可、再到認同的傳播路徑,是傳統的「正漏斗」傳播方式,但眼下已經不適用了,他更相信「反漏斗」打法。

正漏斗傳播與反漏斗傳播,是大水漫灌和精準滴灌的區別,其中的變化,恰恰是開口的變化。

極石的反漏斗,是指用戶運營,讓用戶人傳人,其實與漣漪式傳播有共通之處,注重交互、共創、去中心化,發生機制都是「口碑效應」。

昌敬打了個比方來論證這樣的效率差距,「就像我跟你講這臺車,即便苦口婆心,其實你將信將疑;如果一個真實用戶跟你講,你立馬就信了。」

汽車是一個天生的、自帶傳播屬性的產品,天天在街上跑,就會變成一個廣告牌。極石 01 在產品設計階段就考慮了自傳播屬性,譬如方盒子外觀、譬如尾門的小廚房,這些點就是極石提供給「用戶賣車」的官方文檔。

但現實沒有理論那么輕巧,自傳播的背后涉及顧客忠誠度、涉及凈推薦值、同類競爭、營銷成本等等,極其考驗產品和體系的力量。

極石汽車小程序中,用戶更新帖子后,底下的互動相對積極。昌敬說,他會閱讀用戶發布在社區里的內容,也會在用戶群里「潛水」,去捕捉真實的聲音。

洛軻智能在車圈的效力,距離石頭科技在「宅經濟」中的影響力還有明顯差距。

注重汽車基本法當然具備正確性,但車市風云譎詭,叫好不叫座也不是稀奇事,除了產品,極石需要更多的開口。

出海則是另一個開口,墻內開花墻外香也是一種破局之法,名爵是前例,奇瑞、哪吒也是證明。昌敬透露,極石 01 在海外「挺受歡迎」,已經開始出口了。

國內外同步,其實暗藏時空之思,也有另辟蹊徑的可信度謀劃。昌敬解釋道,「在國內我們晚了,但從出海角度來看,我們起步并沒有晚。海外給我們留下了時間和空間,用來在國內建立用戶信任。本質上,中國車對于海外而言都是陌生的,品牌其實沒有那么重大的區分度,就拼產品了。」

我們詢問昌敬,對于 2023 年入場是否感到焦慮?畢竟 2023 年是一個很敏感的時間點,許多家新能源車企陷入困境,藥丸和倒閉的聲音沒斷過——不論是對于已經站在懸崖邊的車企,還是暫時陷入泥濘的品牌。

昌敬的回答是「倒沒有那么擔心」,一有世界 500 強的魏橋集團戰略合作作為強大后盾,二有海外訂單量,三有良好口碑,這些是極石內部信心充足的基礎,也是昌敬說「沒有感到特別焦慮」的依仗。

按照承前啟后的慣例,我們又問他,對于 2024 年的汽車行業、新造車或者極石汽車有什么預期,譬如挑戰或者機遇。他的回答是,「沒有預期。」

「沒有預期」,這樣的說法,放在刺刀見紅的新能源市場來看簡直有些「離經叛道」。昌敬不是一個高干預的領導人,也不是一個 push 的創業者,隔著云霧瞧,似乎「佛系」得不像一個新造車品牌創始人。

但「沒有預期」的背后,不是昌敬的消極懈怠,也不是極石的斗志衰弱,底層邏輯還是聚焦和理順。他說,「現在去問開口大小沒有意義,第一臺車就應該從一個小開口去切,我不需要想 0-1 以后的事情,我先把 0-1 做好。」

自稱每天都在解題的昌敬,面對造車這道「老大難」綜合題時,心態依然穩得住,「說白了,像我們解題的最優解是什么?做一臺好車……而且這個車在一段時間內保持獨特。」

懂事、懂人,看見開口和水源流向,極石 01 不落于人的完成度,或許都是昌敬保持審慎與樂觀心態的緣故。

瘋狂的石頭

眼下車市處處是紅海,2025 年被視作淘汰賽節點,市場對于窗口期是否關閉仍有爭議。

2023 年入局,任誰宣布開始造車,無疑要碰上無數風浪和暗礁。

至于極石,車在賣,店在建。因而我們這次碰面與采 訪的核心,仍然是關于創始人的一切。

我們問昌敬,如果你向一個陌生人介紹你自己,你會怎么說?

在訪問的后半段,昌敬他沒有提石頭科技,也沒有提關于 reputation 和 superstar 的經歷,沒有提巔峰,而是篤定地說,「我是一個汽車的發燒友,同時我也是一個產品經理。」

我們不敢說,他是一個最頂尖、最 NB 的產品經理,但加上「極其優秀」四個字是沒有問題的。

作為產品經理,作為新造車中堅派,如果說李斌、何小鵬都是 70 生人,作為 80 生人的昌敬其實有些不同,世界觀和方法論都有新說法。

這個「新」在于,昌敬是 1997 年到 2017 年、黃金二十年中成長起來、被時代巨浪沖出來的創業者代表之一,是一塊「瘋狂的石頭」,他積累了關于軟件、硬件、AI 的知識,完整經歷過互聯網浪潮的拍打和磋磨。

最重要的是,昌敬很年輕,是目前新造車當中最年輕的新晉者,而新造車在當下也依然年輕,尤其是面向更廣闊的全球市場,這樣的年輕會給昌敬帶來獨特的優勢。

一個年輕的連續創業者,曾多次踩中時代節點,昌敬需要用極石來回應,這次的新能源節點,他是不是能踩中?

他還需要用公司、人、車,來回應關于未來的一切,篇幅有限,總有詳略。最后是極石 01,你開過嗎?如果開過,你覺得這款車怎么樣?

(完)

來源:第一電動網

作者:電動星球News蟹老板

本文地址:http://m.155ck.com/kol/218053

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。