7月16日,國防科技工業軍民融合發展成果展在北京農業展覽館舉辦。這是國防科技工業領域首次舉辦軍民融合主題展覽,也是全部軍工集團首次整體將最先進的軍民技術展示。展覽重點展示了核、航天、航空、船舶、兵器、電子行業領域具有代表性的軍轉民重大成果和產品。其中華龍一號、高分二號衛星、新舟60系列飛機、海洋石油981深水半潛式鉆井平臺、長安汽車發動機平臺、牧羊人-2000型空管自動化系統等創新技術和品牌產品將精彩亮相,民用飛機、無人機、特種車輛、大型裝備等各種實物也在室外展區向公眾展示。作者最感興趣的,當然是其中智能化和電動化的應用展示。

在室外展區中,來自重慶鐵馬生產的VN-3B系列最新裝甲車對筆者而言并不陌生。VN系列裝甲車從2003年開始研發,最先采用來自東風猛士底盤技術并將門式車橋引入。隨著VN系列的成熟,根據“客戶”的需求,逐步形成2橋、3橋、4橋驅動的可靠且成熟的系列載具家族。

從早期車型到最新款VN-5裝甲車,已經成功的出口至委內瑞拉等國。改進最為明顯之處是搭載東風康明斯緊湊型動力總成、精簡后的驅動橋和出色的防護效能。在保持車輛成員安全大前提下,有效降低整車自重,間接的增加載具的機動性能。

如上圖所示,VN-3B系列載具,已經從單純的軍用為主,擴展至防爆、維和、打擊分裂勢力等任務范疇。為了滿足多重任務的需求,在機動、自重、防護、功能性上得到較好的平衡。

來自長安工業重磅推出的CS系列安全車,首開國內車廠研發、生產并出口專用安全載具先河。原型系統技術由保利集團從南非購買,轉移至長安工業進行吸收并二次開發。筆者早些時候也對這款載具進行了較為簡單的介紹。經過3年的改進,CS系列安全車已經較原型車有了極大的不同。

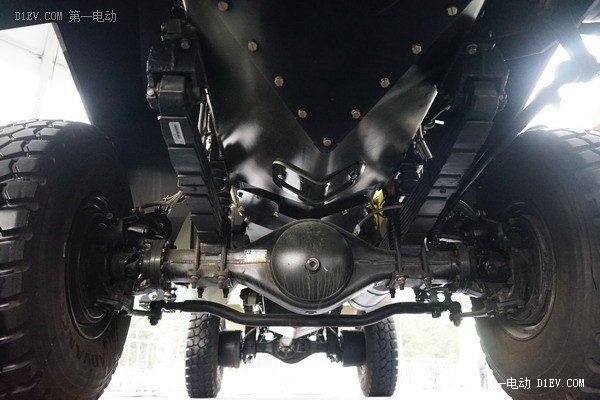

整體橋式的非獨立懸架簡單可靠,V型防雷泄壓結構,可以有效緩解遭受來自地雷和IED(簡易爆炸物)對車底的沖擊。

車內人員座椅全部是單獨吊掛在車身焊接上,在遭受來自地理攻擊時,可以保護載員安全。尤其是車內飾采用軟性材質包裹,最大限度降低載員因顛簸和受到沖擊時非戰損傷害。

在室內展館中,中國兵器裝備集團公司的展臺占據了相當大的場地,從民用的長安CS75,逸動EV電動車至全輪驅動輕型載具、無人駕駛智能混動載具以及無人控制“機械狗”。體現出長安工業的全向發展能力和技術創新為主的生存之道。

作為一名電動車評測編輯,不懂美食和外軍軍用車輛發展是不可思議的。這款長安工業(嘉陵)研發并生產的全路況3軸6驅智能無人混動載具,應該是最值得回味的軍用裝備。整套載具長寬高3200*1700*1600mm;最高車速35km/h;自重1000kg;載荷600kg;最大爬坡度60%;人工遙控距離大于200m;智能駕駛5km;油電混動續航里程200km;純電動續航里程20km;整套載具為6*6全時四驅驅動,雙電機差速轉向(原地轉向)。

上圖是,混動無人駕駛混動載具的“眼睛”微光夜視3D掃描攝像儀和自帶LED照明攝像頭。

對!你沒看錯!這款毫不起眼的小家伙兒,竟然是一款油電混合動力載具(車)。根據廠家技術人員的介紹,在此次展會中的文字介紹,幾乎都是最真實的!“森林防火、緊急救災,人道主義救援”,BLABLABLABLA。在筆者看來,這款混動載具與美軍正在測試的后勤支持平臺如出一轍。

上圖是混動無人駕駛混動載具的動態感應傳感器外立面特寫。

那么,這款混動無人駕駛載具在解放軍裝備體系中將會承擔什么樣的任務呢?筆者不才,只能瞎蒙一番:6輪驅動、混合驅動、無人駕駛,一切的一切都是為了承擔在非常狀態下,降低人員損傷而完成物資運輸、火力支援的戰斗任務。相對美軍同型裝備所承擔的是在阿富汗、伊拉克遂行反恐戰斗任務的部隊后勤輜重運輸的任務。在一線部隊與敵軍接火后,無人駕駛載具利用自身電驅動所具有的無聲、無輻射、無人員裝備損失的優勢,來完成彈藥補給輸送傷員后撤的任務。遠距離(不超過4km)混動驅動,近距離(4-15km)電驅動。

上圖是無人駕駛混動載具采用的全地形輪胎特寫。

上圖是無人駕駛混動載具右后側特寫。

側圍的柵欄以及載運平臺的設定,很清楚的表明了這款載具的特征。正如筆者之前撰寫的稿件所指出,解放軍的裝備技術研發部門已經在200X年看到新能源軍用化的前景。而美軍、日軍、德軍甚至在1990年代就著手開發相應的系統。尤其是日軍6輪驅動混動105突擊炮的概念車已經在2015年早些時候推出。

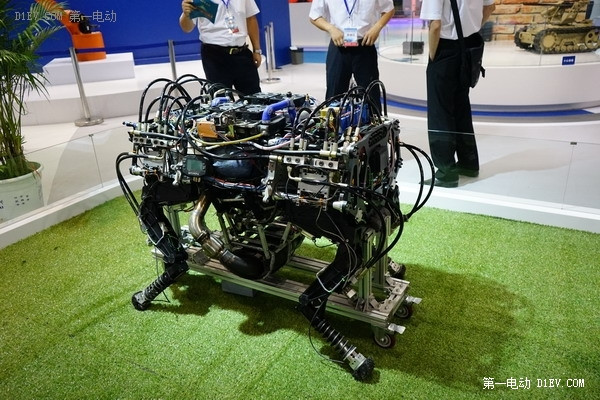

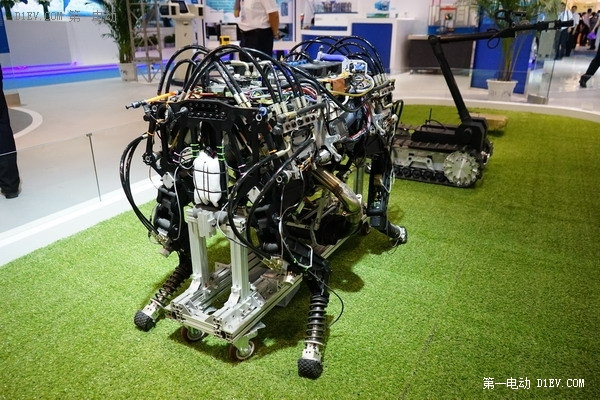

如果說上邊那款“高仿”智能無人混動載具只是碰巧“撞車”,那么這款“機械狗”就是“赤裸裸”的COPY了。與那款6輪載具承擔的任務一樣,美軍的“原型”裝備也是用來承擔人力負重運輸彈藥和輜重的任務。解放軍開發的相同裝備為的是在高原、高寒、沙漠、戈壁等邊疆熱點地區,替代畜力和輪式載具進行短途運輸的重任。

IT用CPU的散熱風扇與高強度矽膠散熱管路的應用說明,這款仿生四足機器人由動力單元、感知系統、控制系統組成,其作為通用平臺可應用于陸軍班組作戰,戰場偵察等用途。

整套載具長寬高分別為1500*650*800mm;自重250kg;載荷160kg;最高時速1.4m/s;續航時間2h。那么問題來了,這款載具的出現意味著什么?解放軍要發展黑科技?帶有一定預研氣息的“機械狗”在研發過程中,可以積累控制策略、人工智能、伺服系統匹配等重要系統的研發,并應用到其他武器或自控裝備上。看似研發一款并無太多實用性的裝備,可是獲得的結果卻很豐富。

國家之間只有利益而無友情,那就肆無忌怠的高仿各種可以繞過所謂西方專利的技術,只要對國家有利那就干吧!小巧的體積、履帶式行走機構、無人駕駛、自帶小口徑連發武器,當然還有雙向穩定的射擊平臺。那么這樣的裝備該應用在什么環境下呢?

全塑膠、高強度、并自帶漲緊力的履帶。

之前,比亞迪掌門人不聲不響在內蒙古開始制造全電推進(增程式)的礦山車。其實,那家以制造“魔改59”、“妖幻69”、“6對負重輪的85系”、“超然于世的90系”主戰拖拉機的大機構,早就利用蘇軍明斯克重型載具技術開發出相應的礦山車。

輪邊電機驅動、燃氣輪機為發電機提供動力并產生電力,最終獲得超大扭矩以及更高的經濟效益。好吧,這樣的增程式電動車,在軍事裝備領域被“毛熊”玩的很爽很到位。現在輪到“兔子”們開啟新能源技術民用轉軍用的“逆流”。經濟利益與國防安全在某些時刻是存在交集的。

當前,各地零星發生恐怖襲擊事件。現在的單兵作戰裝具已經不再是30年前,解放帽、解放鞋和背包帶那樣簡陋。全新材料構成的凱夫拉戰術頭盔、多種防護類型的防盾以及防彈裝具的已經開始大規模裝備至一線作戰部隊。

升級后的凱夫拉材質戰術頭盔,可以安裝無線攝像頭并用粘扣固定多種戰術裝備。尖兵配備戰場實時信息收集系統,為的是給決策層提供最真實可靠的信息,以便為瞬息萬變的戰場態勢提供最準確的判斷。

此次展示中,不僅有實打實的一線裝備,更有虛擬的模擬訓練系統。在諸如8萬噸級、燃氣輪機動力推進的解放軍海軍戰斗航母設計時,利用虛擬模擬系統,可以在設計修改等環節進行設定。

在對外公共展示期間,利用邏輯MOMO系列方向盤替代人工虛擬穿戴式傳感套裝,也不失一種集保密和趣味于一體的體驗方式。

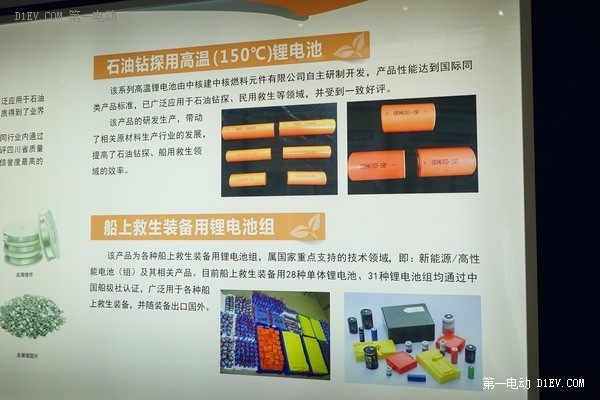

裝備、技術說完那就說點兒新能源民用方面的事兒吧。從中國某管制部門的展板可見,鋰電池不僅可以用在電動、油電混動車上,更可以應用在石油鉆探、艦船動力上。中X單位研發的金屬鋰系列產品年產量600噸,供應單位已經不再局限于特種部門。

說了鋰元素再說說石墨烯吧,在去年石墨烯電池已經被炒得足夠火熱。其實這種材質的化學電池并非在今年被熱炒。因為石墨烯特有的狀態,在理論上可以被用作動力電池。可是,在實驗室中具備的儲電效能,在2年內并不具備大規模商業應用的價值。當然,科學的發展是不可估量。正如100多年前,某位女士問特斯拉跟電較什么勁兒啊?100多年后,一堆人在和探索宇宙較勁兒一個道理。不研發是沒有進步的。

來自中航工業用三年打造的傳統/電動高端商務客車愛維客,采用承載式車身架構,集成了ABS+ESC主動安全控制系統。全視角行車監測系統、輪胎壓力監測系統、爆胎隨動裝置以及前方防撞系統等主動安全系統,為這款全新客車的標準配置。

愛維客純電動續航里程達到300km(理論),采用三元鋰電池驅動,自重7500kg,搭載了一臺型號為GLMP120L1的永磁同步電機。

飛航式乘員艙,木地板、全獨立座椅、穹頂式內飾,主打高端公務用車市場。

上圖是愛維客車電動版,標準姿態下的獨立座椅特寫。

上圖是,愛維客車電動版、靠背放平、腳托升起的特寫。

駕駛艙與乘員艙被一臺多媒體顯示系統所隔離,自帶WIFI功能的影音娛樂系統可以通過遙控器來切換音源播放視頻。

上圖是愛維客車電動版的駕駛艙特寫。并沒有因為重點在乘員艙而忽視駕駛艙的配置。與乘員艙色調一致的米色全皮座椅,匹配的“上褐下米”的儀表臺將乘用車的豪華理念引入到商用車。

全液晶儀表盤:左側是電量釋放顯示表(左外為SOC指示)、右側是里程表(右外為電流輸出指示)、中央區域可以顯示續航里程、百公里電量消耗、時間、整車狀態、胎壓、溫度等信息。

中控臺上的8寸大屏幕綜合控制系統,不僅可以顯示組合儀表的部分信息(續航里程、車速、電動機轉速、剩余能量)還可以通過觸摸進行自動空調、藍牙、導航、多媒體等功能的切換。最重要的是,愛維客車的控制系統與各分系統由CAN總線連接,不僅可以進行人車雙向互動,更可以通過APP來對車輛進行遠程控制,獲取充電信息、開啟車門等動作。

與其他電動客車相同的是,愛維客車搭載的電動機可以爆發出可1250N.m,最大輸出功率100kw。

愛維客車的電動機位于后橋后端,通過3只橡膠減震緩沖套件固定在大梁上,動力通過一條傳動軸輸出值后驅動橋。愛維客車的前懸架為空氣彈簧+雙橫臂式獨立架構;后懸架為導向臂+2氣囊非獨立懸架。后驅動橋為單級減速沖壓式構造。整車制動系統為前后真空助力盤式制動。雖然沒有采用更高級的輪邊電機驅動,但是這種電動機+傳動軸+減速器的結構最為簡單且可靠。

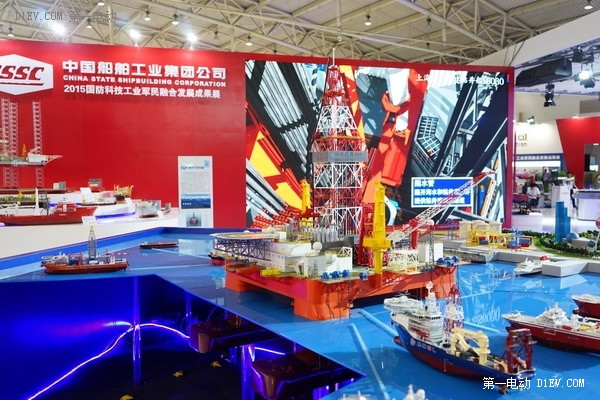

與中航同位軍工企業的中船集團的明星民用產品,恐怕就是前段時間在南海打油地981平臺了。不僅在保證經濟利益的同時,跟是將中國在南海的主權“存在”,表現的淋漓盡致。

展覽中,外國“特務”出現幾率不低。是同行切磋?還是情報刺探?

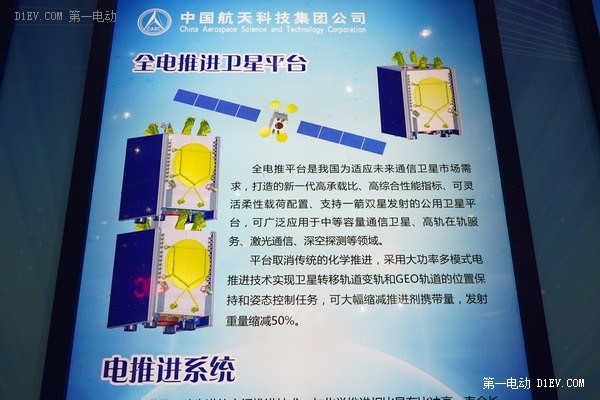

展覽的部分內容,是針對專業觀眾,以及內部同行,某些敏感信息就不放出(因為在進入會場換取門票的時候登記了身份信息和工作單位等信息)。不過可以說的是,中國裝備在航天航空航海等領域已經開展了新能源替代傳統動力的研究。車用電動、混動技術的發展甚至晚于潛艇上的應用。而小型化的電機推進技術則直接在航天上獲得了可靠性的驗證。

筆者曾在以往的稿件中反復強調,最先進的技術從來都是最先應用在軍事上,然后才轉換到民用中。今天的中國在全力推進新能源技術與整車的背后,不僅僅是處于環保、節能等原因。更重要的是,利用電動車的發展,降低我國對從印度洋、太平洋等美日控制的海洋通道上進口石化燃料的需求。通過開發大西部、挖掘自身金屬礦用資源的潛力來達到滿足民用、軍用新能源動力的替代需求。在戰略上可以對美日動輒威脅我海上安全通道的行為進行反擊;在戰術上利用電驅動技術和電池儲能,為多兵種打造非對稱裝備制敵與先。

筆者有話說:不可否認,很多車廠都在推進電動車的研發與生產,有些企業明顯就是騙取政府給予的高額補貼。有些媒體則不遺余力的唱衰中國新能源車推廣中的不足。萬事開頭難,新的技術對老的環境和政策的沖擊是不可避免的,電動技術分離石化利益更是明擺著的事兒。但是,電動、混動車的推進就是國家利用經濟與政策兩條線、“強迫”車廠推進這種技術和整車,輿論造勢、車廠研發、政府掌控,在多方推進下中國新能源車的研發與制造技術將會縮短與美日的差距。直接導致新能源軍用技術的研發從純粹的政府行為,逐步引導至其他渠道。于情于理,中國在走著一條適合自己且必須走下的國防安全、經濟建設的道路。

來源:第一電動網

作者:列寧格勒

本文地址:http://m.155ck.com/kol/39166

本文版權為第一電動網(m.155ck.com)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。

版權合作及網站合作電話:17001180190

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。