近年來,在能源轉型、汽車產業彎道超車、減少化石能源依賴、治理環保的綜合考慮下,我國開始大力發展動力電池和新能源汽車相關產業。國家在此方面投入了大量的人力物力財力,從科研支撐到汽車配套政策再到補貼優惠都做足了文章。在這樣的大背景下,中國的動力電池相關行業迅速發展,電動汽車也開始讓大家熟悉起來。隨著對電動汽車的了解的增多,人們開始對于電動汽車有了越來越高的期待:期待它可以像汽油車一樣便宜,一樣加一次油/充一次電跑600公里,一樣一次加油/充電只需要幾分鐘等等……在這樣的期待下,科研界和工業界一直在努力向著這些方向努力。然而近幾年來,細心的朋友可能發現,類似的“幾分鐘充滿電”、“顛覆性”、“中東完了”的“大新聞”鋪天蓋地,但是真正算的上讓人耳目一新又真正改變或即將影響我們生活的實質性進展卻又沒那么多。在本文中,筆者將重點以快充(比如X分鐘充滿電)這一視角切入,分析快充相關技術發展的現狀與問題,以及相關新聞炒作的由來,供大家更好地理解快充,也可以更好地理解動力電池行業與新能源汽車行業。

什么是快充?大家為什么如此關注快充?

如果我們通俗的下定義,當然就是給電動汽車(的電池)用比較快的速率來充電。當然在這里,多快算快充,多快不算之間恐怕就沒有那么明確的區分點了。但是對于一般的電池/電動汽車來講,目前公認的快充有Tesla的super charge,大約半小時可以充80%的電,以及其它幾種汽車,大概是2~3小時級。那么在這里,可以先粗略定義一下,對于電動汽車來說,快充就是小時級左右時間能充滿電的制度。

而相對比,電動汽車的慢充常常長達6小時以上,因此為了想要慢充,停車過夜慢慢充電常常是必須的選擇。而實際上,慢充電池也是具有電化學行業經驗的人常常建議大家做的事情:簡單說就是快充對于電池的質量要求很高,而且大電流下電池的反應條件過于苛刻劇烈,偏離平衡態較遠,對于電池的壽命有較大的損失,安全系數會明顯下降,因此沒有必要的時候盡量少做。而慢充就可以很好的避免這些問題。

說到這里,筆者想加一句,其實對于手機電池,快充造成的影響基本也一樣,只不過區別在于,手機這樣的消費電子品淘汰快,一個手機里的電池也只值十到幾十塊錢,壞了大不了換,對你沒什么大損失,所以手機電池用起來怎么開心怎么來就好了;而對于汽車,一輛汽車上的電池動輒價值萬元,用壞了一會造成危險,二會貶值,三會影響續航,所以對于電動汽車的電池,真的應該認真使用,因為和手機完全不在一個量級上。

然而社會上的大多數人畢竟不是電化學專業出身,很多人對于汽車、電化學、電網相關的基本信息了解甚少。在對電動汽車的期待、電池的一些進展容易被外行曲解、資本方希望熱炒動力電池新能源題裁等諸多因素交織下,快速充電方面形成了一個又一個的大新聞。接下來,筆者將對這幾個因素進行分析,指明這些新聞產生的原因。

為什么快充新聞多?因為電池性能里單純提升充電速度相對比較容易。

首先用自問自答的形式展開此部分。電池其實有幾大核心要素,安全性,成本,能量密度,功率密度等,其中能量和功率密度常常是魚與熊掌不可兼得的。能量密度高的電池,活性物質涂的厚,導電劑用的少,相應的在高功率的時候工作能力就差一些;而功率密度高的電池恰好相反。此時大家就可能問了,那為什么能量密度提高的新聞相比之下少很多呢?

對于電池來說,往往魚與熊掌不可兼得

很簡單,因為能量密度在現有的電化學體系下,都是有理論上限值的,我們能做的就是不斷逼近極限,而不可能超過,這是科學和自然規律。比如現在的NCA18650電池大概是220WH/kg基本就是接近極限的數據。想再提高?有些難,可能換材料體系,比如負極用硅是一個更好的選擇。然而功率密度就不一樣了,如果你把能量密度犧牲一些,功率密度自然可以有所提高,而如果無限制的把材料納米化,導電劑多加,做的材料夠小夠少,功率密度自然很容易再創新高,這就是我們看到的諸多納米材料性能突破的新聞的由來,但是這很多是靠犧牲其它性能得來的,新聞里往往報喜不報憂。當然了,如果把這些材料落實到量產的電池上,要是真的只是考慮功率密度一個特性而不過多的強調其它性能,那這類電池做出來其實并沒有大家想像的困難:以最近的一款新上市的某快充型充電寶為例,此電池自始至終都沒說自己一節電池容量是多少,能量密度是多少Wh/kg,只是一直在強調自己可以快充充滿——的確,如果自己把能量密度都犧牲了用來達到功率密度的提升,當然可以很快充滿了,這算不上什么技術上的大進步。

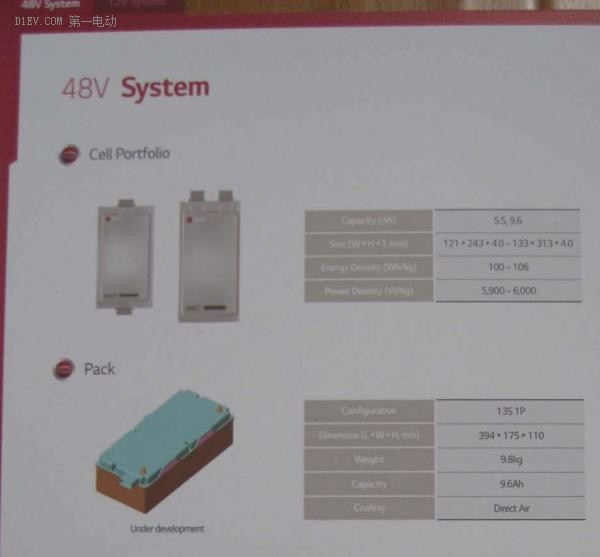

但是,如果能把功率和能量密度做一個盡量的平衡,那得到的電池就很厲害了,日韓很多廠家的高功率動力電池都具有這樣的特性,產品競爭力很強,很多都可以在分鐘級充放完全,能量密度、成本和安全控制也比較好,這才是我們真正要小心的對手。

某外國廠商的高功率電池性能出色

在這里要補充一句,電池都可以快充,只是一般情況下為了安全等綜合因素,大多數的手機,汽車對于充電電流都做了嚴格的限定,用電池管理系統BMS做了保護。所以大家不要看見了快充的新聞就興奮,他們只是把你見的電池摳出來單獨用快速充電充了一下給你看而已。當然了,可能他們電池做的不錯,但是還有更多的因素需要關注,比如能量,比如成本。而且真正落實在工業中的快充技術,遠不是做個充電寶,說自己幾分鐘充滿就大功告成了,需要克服的困難還多著呢。

為了快充的大新聞,科研、工業界以及新聞界的路數?

剛才說了,能量密度是有理論上限的,超了這個上限基本相當于你當造物主重新創了一個世界,這事一聽就不靠譜。既然想把能量密度踏實做上去是比較難的,那么大家更多地選擇了去突破功率密度。一來功率密度算是沒有理論上限的(其實也不完全見得),二是功率密度做好了很容易就演變成X分鐘X秒鐘充滿電的大新聞,再加上鋰電表兄弟超級電容的摻和(這個本來就是只為了快充放而生的,能量密度特別低,用它全裝車走不了多遠就要一充,希望大家明白),很容易炒出一片欣欣向榮的革命形式一片大好的一顆賽艇的景象。

科研新聞中常見的快充新聞路數有:1)做成納米材料-高比表面積,擴散距離短,反應動力學快。2)做一個薄電極,多用導電劑,這樣可以最大化功率輸出。3)實驗室做出一個0.1g的樣品,計算一下可以7秒充滿,OK,算一下能量密度,如果折合成電動汽車X度電的電池可以支持跑35公里,OK,寫一個新聞。接下來進行一下相應的點評。

納米材料-高比表面積路線,這個路數對于科研自然沒問題,可惜的是對于現在的鋰電工業的實際要求基本背道而馳。現在的鋰電工業要求材料最好不要太細(磷酸鐵鋰稍有例外但是大原則也一樣),微米級材料比納米材料更受歡迎,因為其比表面積小,副反應少,漿料易于準備,電池的安全性壽命都要好一些,所以其實納米材料在電池工業界中一直是一個爭議較大的話題。而做薄電極,多用電導劑,通過犧牲能量密度的方法,自然把功率密度提上來了,基本思路就是想一白遮百丑——其實這種新聞,你只要追問他,你沒報的那幾個性能倒底如何,基本該技術含金量如何也就出來了。而至于那種實驗室做個小樣,乘以多少倍直接推出電動車可以跑35公里的人,筆者只能無奈的表示:你沒在工廠值過班,沒上過中試線,沒做過工業,沒有基本的工業素養,不懂得中國制造是怎么流血流汗地做成世界工廠的,只能說:TOO SIMPLE, SOMETIMES NAIVE.

說到這里,筆者想起自己和某廠家進行面對面交流,對方在加入某添加劑后,電池的功率性能上升,但是能量密度,不論是體積的還是質量的都下降了近10%,結果我就追問:是不是添加劑讓功率性能上升的同時導致了能量密度的下降?對方忙忙辯解說這其實是兩個電池,不是一回事。后來也就沒有硬要讓他們回答,因為已經比較明顯了。

此外,使用納米材料做高功率電池還有一個大問題,就是納米材料比表面積大,大多相應的體積密度也低,會帶來體積能量密度降低——有時甚至能直接導致體積功率密度也變得很不理想。要知道我們用的很多電池不只要求輕,還要要求小。此時光說質量相關的參數,不說體積方面的內容,無異于——耍-流-氓。

筆者在這里批評納米材料,不是說這種材料的科研沒有意義。實際上,人類科研中的大部分成果可能99%都會進入圖書館,只有很少的1%會形成真正的轉化,推動社會的進步。但是你不能說這99%就沒有意義,它對于人們豐富和深化對世界的理解,訓練人才是很有意義的,但是——如果只是科研上的進步,尤其是明知其對于工業的影響促進作用有限,還非要迎合一些別有用心的資本、利益集團的企圖來無限夸大自己研究的意義的話,就是他們的不對了。

此處還要再插一嘴,在快充的大新聞方面,眾多缺乏基本物理常識的作者寫出的各種奇葩新聞稿也是一大關鍵貢獻力量。然而表面上是如此,實際上是不是有無數炒作的資本在此后動作,通過鼓動授意作者寫稿來達到宣傳某些快充技術,以達到炒高股價,維系利益的目的,就是一個值得思考的有趣問題了。

快充,只是材料和電池人的工作嗎?

快充的電池,首先要做材料,然后要做成電池,最后要用還要落實到電動汽車的電池組,以及電網中的儲能電站中。那么想要成功應用這些技術,就要一個個環節來看。

剛才的一部分說了,做電池,如果只是實驗室做一個小樣,薄薄一層,自然很容易。但是如果想做成一個幾AH的軟包或者18650電池,需要考慮的因素就已經是多方面的了:材料的成本,比表面積,能量密度,功率密度等等,做電池需要幾十道工序,每一道都要嚴格控制條件工藝,才能做出質量上乘的產品,這也是日韓電池領先于我們的主要原因——管理控制更為嚴格規范。

那做出一節電池后呢?是不是這節單體電池就可以任性充電了呢?

以這里依然要引一篇老爭議文:MIT CEDER教授的文章Battery materials for ultrafast charging and discharging,聲稱其納米材料可以幾十C,對應于1~2分鐘充放完全,但是鋰電泰斗Goodenough、Mauger、Julien教授馬上就質疑了該工作,發表了文章Unsupported claims of ultrafast charging of LiFePO4 Li-ion batteries,認為這些成果最多也就是在概念上可行而已,因為:舉例60C(1分鐘充電)與1C(60分鐘充電)相比,發熱量按焦耳定律計算,是3600倍!3600倍!想想你的電池會燙成什么樣!而如果更快的充電,這個差別還要更大。如果把這個結果推給一輛15kWh電量的電動汽車,充電的發熱量足夠給好幾層樓供暖。這里可以參考知乎上的一個回答:https://www.zhihu.com/question/23831848/answer/62865051

其實我在這里想說的就是一點:即使只是一節電池單體的快速充電,其要克服的困難(物理定律上的極限)也是很大的。而很多快充的文章,在此方面根本就是在挑戰大家所學的初中物理知識的基礎,是違背常識的。比如7秒充電跑35公里,基本就是合1000KW以上的充電功率,大概需要腿一樣粗的電線……

在此處,筆者的朋友都喜歡調侃,說“總是一言不合就算充電功率”。

問題是我不算充電功率,還能先算什么?這只是第一步。

其實以上還沒完,即使是單節電池大電流充電真的大丈夫,熱量散的出去。可是電動車用電不是一節節單用的,是好多節電池串并得來的——電池要串聯,要求必須要有極其良好的一致性,就是每節的容量都要一樣,否則充電的時候,一個沒充滿,一個過充了,危險就會非常大。而如果此時你用的是快充而不是慢充的話……危險系數……我已經不知道要再乘幾了,估計再加個平方還比較可行。今年年初挪威燒了一輛正在快充的TESLA,就是證明。快充比慢充,就是危險,這是事實。

扯句題外話,有人會在我的文章下,說一堆情懷的話,意思是XX發明出來的時候也不看好,后來不是也流行了嗎,不能用保守的觀點看問題BLABLABLA,總之就是情懷黨:你說技術,他講情懷。在這里我想到的是美國的總統候選人Trump,他就說拒絕把政治正確凌駕于常識之上(They put political correctness above common sense. I refuse to be politically correct." ),在此,我也想類似的說一句話:在快充方面,我拒絕把情懷凌駕于常識之上。

所以想要任性快充?你得問問電網喜歡不喜歡。

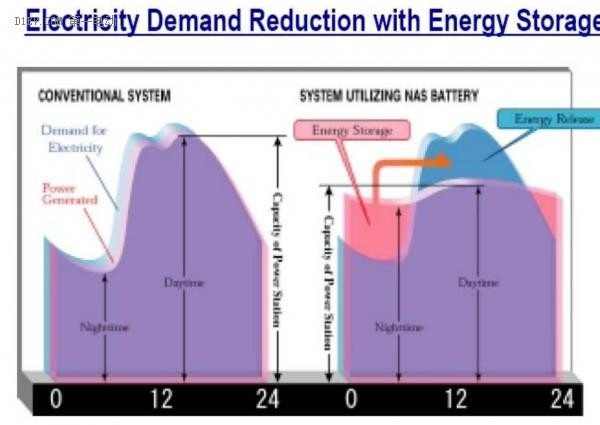

其實電力系統肯定是支持電動汽車行業的發展的,這可以豐富電網的業態,提供新的增長點,產生新的服務,而且電動汽車的負荷如果優化調配,還可以配合電網的工作,降低電網的運行壓力。

但是問題來了,怎么叫“優化調配”呢?

電池儲能的削峰填谷作用,可以降低電網負擔,電動汽車的負荷如何優化運行,也可以實現如圖的效果效果

電網希望電動汽車充電,最好都在夜里可以消納夜間的富余電能,減少電網的負擔,可以起到變相的儲能作用。而且電網希望電動汽車負荷接入的不要過快——單點極大負荷的接入肯定是要對電網造成很大負擔的。要知道即使是一個慢充樁功率也有幾KW,這已經不是一個小數目了,涉及到了很多安全用電、電網穩定、擴容等方面的問題,此時再考慮到物業、用電穩定等方面的客觀原因限制,慢充滿推進的不太順利其實不難理解。而此時再換成一個幾十KW功率的快充樁——電網運營一定頭疼:這么大的功率忽然引入,這得給電網增加多大的負擔,帶來多少挑戰?如果是寫字樓里呢?影響了商業用電穩定,被要求索賠怎么辦?工業區也一樣,萬一大功率電器引入影響了供電穩定,造成了工業生產損失怎么辦?所以快充樁推進的更不順利就更好理解了。

此外,電網現在很多都開始落實峰谷電價,也是為了鼓勵大家在用電低峰期用電。此時,慢充是比較符合電網胃口的——可以晚上充,而且對消費者也比較實惠。而快充,大多都是在白天,此時電網負擔本來就重,峰值電價對于消費者也不太劃算。前幾天有一個新聞“車主調查:北京城區近八成公共快充樁不能用!”:正兒八經到充電站就能充的快充樁不足3成。其實很容易解釋:慢充樁運行還好,快充樁是真的有很多問題和困難。而且考慮到下一部分的觀點,個人還是更支持慢充樁。

某地的峰谷電價規定明細

個人觀點:對于電動汽車,能量密度>功率密度,即續航里程比快充放更為重要。

我想問大家:現在電動汽車的最主要矛盾是什么?是不是“跑不遠”?

如果能續航有所提升,跑的遠一點,充電慢一些是不是也可以接受呢?比如一次充電可以跑700公里,但是充電要半天左右,而慢充樁鋪設又比較容易,你愿不愿意開車到500公里外的地方辦事,去玩,然后充一晚上電,第二天繼續辦事?是不是并不困難。

然而快充呢?對電池一致、安全性,電網負擔要求考驗都極高,甚至連用電成本也高……頻繁快充,電網受不了,電池壽命會下降,而且安全上面的隱患極大。

總之,個人認為在這里,沒有那么多復雜的因素要考慮:對于純電動汽車來說,能量密度比功率密度更重要。注意,我不是說功率密度不重要不重要不重要,我只是在強調能量密度更重要更重要更重要,重要的事情說三遍。

當然,在一些其它場合,比如頻繁停車的公交,比如混動汽車上,功率型電池更為合適,快充也更適合,但是這些就是另一些場景了。在本文中,將不會對這些場景展開分析,觀點仍然重申一遍:對于純電動汽車來說,能量密度比功率密度更重要。

結語:

光說自己幾分鐘充滿,其它性能都不說,尤其是不說每WH成本,不說能量的體積/質量密度的快充技術,都是在耍流氓。快充對于電池、汽車、電網的要求非常高,個人認為相比之下,慢充更靠譜。筆者是快充黑一枚。觀點僅代表本人,不代表單位立場。

作者是清華大學能源互聯網創新研究院副研究員,高級工程師。2012年畢業于清華大學材料系,獲工學博士學位;2011年曾赴德國TU Darmstadt學習電化學。研究領域主要為無機材料、能源材料、鋰離子電池、儲能技術和能源互聯網。

來源:第一電動網

作者:劉冠偉

本文地址:http://m.155ck.com/kol/44565

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(m.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。