開門見山。現在假設我是電動汽車分時租賃公司老板,我有以下三種方法賺錢:

1.賣車賺錢

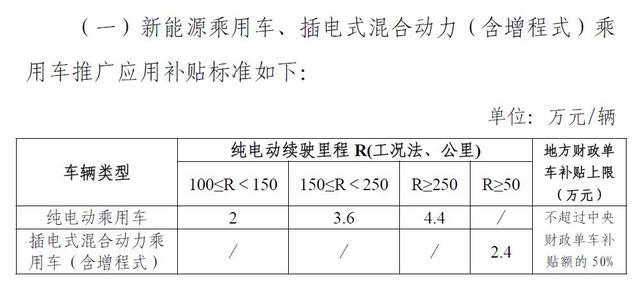

先來看一下現在的電動汽車的乘用車補貼:

按現在行業普遍情況,做一個150-250公里續航的車是主流,那么最多能拿到3.6萬國補+1.8萬地補=5.4萬的補貼。

那么成本呢?

電池是一大塊,搞個20度電,電池別用太好的,按系統1500元/度,合3萬元。無動力車身約合2萬元。電機電控及其他小三電約1.5萬,整車成本約6.5萬元。

還差1.1萬,怎么辦?

差點忘了,我可是搞分時租賃的。分時,大酬賓,一個小時20塊,兩個小時也有40塊,一個月1200塊回來了。運營車輛還得跑3萬公里才能拿補貼,那就一天跑個100公里吧,租一個小時送一個小時,正好多收點,把運營成本覆蓋了。

這不就賺了。

可是絕大多數分時租賃公司沒有車廠啊?

那你干爹有沒有?你干爹有不就等于你有嗎?

什么?干爹也沒有?

那只能去買車了,目前市場上一輛用于分時租賃的A00級電動汽車5萬元左右,如果按三年折舊,每天光車的成本也要46.3元,再加上保險、維修、充電,還有停車費、運營人員公司等等,日均每輛車的成本100多元以上。但現在運營企業的單車日均收入很多只有幾十元。也許有部分企業在部分區域和部分月份實現了日均收入超過日均成本,但總體來看,我還沒聽到任何一家全面實現。所以,如果沒有車企幫你把車價降下來,短期內很難賺錢。

來看第二個方法。

2.賣車機賺錢

現在分時租賃公司這么多,很多都是沒有分時租賃所需要的車機系統研發生產能力的。即便有這個能力,他們可能也懶得做。那我來做,再賣給大家不就行了。

比如說易微行吧,他們提供控制車輛所需要的智能車載終端,以及后臺管理系統。易微行創始人楊洋說了,他們現在是戰略不盈利,言下之意,真想賺錢是可以的。

這話是不是吹牛。我覺得不是。現在你打開易微行的官網,首頁上標著:客戶350家,市場份額75%(另外25%?楊洋說是分時租賃企業自己開發系統)。易微行2016年10月還獲得通用汽車戰略投資。

楊洋

可是你既沒干過硬件,也沒干過軟件,還想賺分時租賃的錢,怎么辦?

看看第三招。

3.賣吆喝賺錢

好了,雖然做分時租賃沒賺到錢,但畢竟混久了,沒有經驗也有教訓啊。化身電動汽車分時租賃研究專家,出席論壇,發表研究報告,收點出場費,也能賺點小錢。(不瞞你說,本來我要做這個副業來著。但既然大家這么熟,我還是傾囊相授了。)

看到這里,讀者也該反問了,這都是餿主意,電動汽車分時租賃本身不能賺錢?

是的,起碼目前是的。我認為目前不賺錢的是正常的。

在接這個選題之前,我剛寫過一篇文章《分時租賃虛火:單車盈利斷章取義,公司盈利不可思議》。這篇文章已經表達了我的觀點:“電動汽車分時租賃這門生意本身還沒有本質變化,‘盈利’的原因,怕是風起了,急著想飛”。

電動汽車分時租賃雖然不盈利,但是不見得沒有前景。承認當前不盈利,但是踏實運營,逐漸提升運營效率的公司,首先算靠譜公司,其次將來盈利的可能性也大一點。

我還是重復上一篇文章的觀點:“認真做分時租賃的公司,在此指標(車輛利用率)上都是緩慢爬坡。我對極漂亮的運營數據心存疑惑,也對迅速提升的單車日均收入持保留態度。”

討論盈利略早,如果將題目縮小到如何開源節流,是比較現實的。除了大家都能想到的,業界在嘗試的有:

買車環節,嘗試定制和回購,降低成本;

充電環節,利用波峰波谷電價差,在夜間儲能,白天充電;

在一些特殊場景,比如景區做分時租賃,顧客可以接受更高的價格……

這些嘗試也會帶來新的成本,未見得成功,但確實是有益的嘗試。世界上怕就怕認真二字。奉勸那些正在觀察電動汽車分時租賃的朋友們,與其相信現在就盈利的奇跡,不如相信那些辛勤付出的人們。

來源:第一電動網

作者:電動汽車觀察家

本文地址:http://m.155ck.com/kol/58986

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(m.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。