本月,掌管“錢袋子”的財政部出面召集發改委、工信部、科技部、國家能源局,以及行業相關代表,集中對2018年新能源汽車補貼調整方案進行小范圍討論。

會后不久,一份網傳補貼標準開始流傳于各大汽車網站、微信群、朋友圈,同時鋰電池板塊、新能源客車板塊相關股票不同程度的迅速下挫。可見,在新能源汽車積分尚未施行前,補貼仍然是車企們的最愛,沒有之一。

圖1 11月15日金龍客車(600686)直接跌停收盤

既然補貼如此惹人心動,那么我們不妨針對流出的版本先進行分析,看看最新補貼的思路,做好預判、提前準備。

一、補貼歷程

新能源汽車補貼是為貫徹落實國務院關于培育戰略性新興產業和加強節能減排工作的總體部署和要求,由中央財政安排專項資金支持開展購買新能源汽車的重大產業扶持政策。

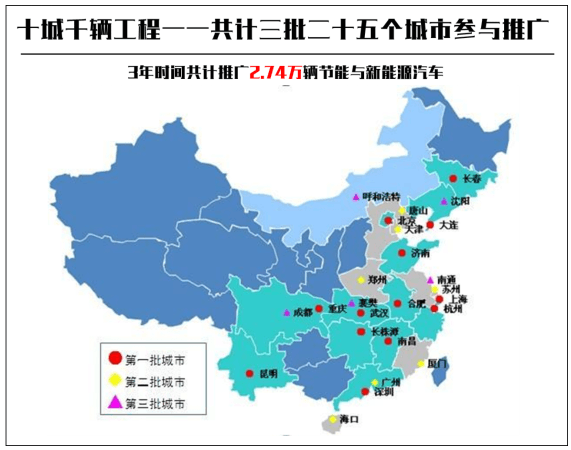

補貼政策始于2009年工信部、科技部等4部委牽頭啟動的“十城千輛工程”。該工程通過財政補貼的方式,用3年左右的時間,每年發展10個城市,每個城市推出1000輛新能源汽車開展示范運行,主要涉及公交、出租、公務、市政、郵政等領域。

圖2 現行補貼政策始于2009年的十城千輛工程

而補貼的標準則按照2009年2月份財政部和科技部聯合發布的《節能與新能源汽車示范推廣財政補助資金管理暫行辦法》執行,一臺純電動客車最高可以拿到50萬元的中央補貼資金,一臺公共服務用途的純電動乘用車最高可以拿到6萬元的中央補貼資金。

一年后,財政部等四部委聯合印發財建【2010】230號《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》,自此私人購買新能源汽車開始納入補貼范圍。

此后補貼政策歷經多次調整,形成了當前“補貼標準+車型目錄”的基本模式,并對我國新能源汽車產業的市場規模、產品數量、技術水平等形成了強有力的推動,在我國新能源汽車產業尚處于嗷嗷待哺的階段取得了顯著的扶持成效。

特別是2017年的現行政策,更是審時度勢的提出了“加大扶強汰弱力度、抑制地方保護主義、強調實際運營和使用”等補貼思路,對產業持續健康發展起到了積極的促進作用。

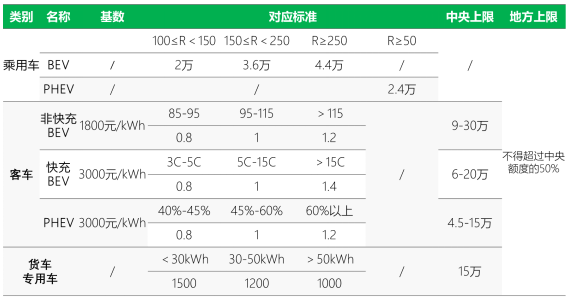

圖3 2017年新能源汽車分車型補貼標準

二、2018年補貼方案(傳)分析

需要特別說明的是,本文不再對2018年的“草案”原文進行重復贅述,而是直接對該“草案”的主要變化、思路、問題進行集中分析和解讀。有對該“草案”不太熟悉的朋友,請自行搜索查閱。

言歸正傳,經過智電汽車內部研究,對該版本的思考如下:

1、補貼退坡明顯,調整步伐加快

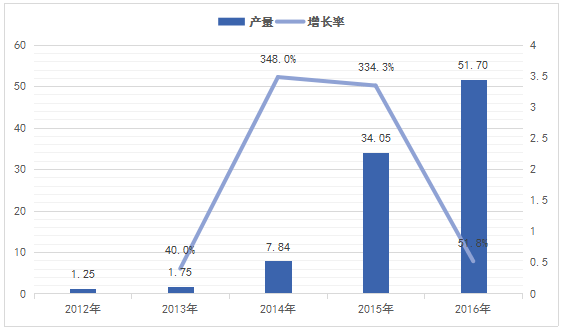

自2009年開展補貼以來,我國新能源汽車產銷規模日漸壯大,但與此同時,補貼資金池也在逐步擴大,中央財政的負擔壓力也在與日遞增。數據顯示,2009-2015年中央財政累計安排補助資金334.25億元,2016年補貼清算資金也高達58.59億元。

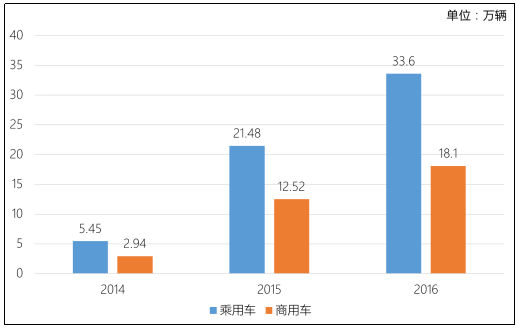

圖4 2012-2016年我國新能源汽車規模增長情況

因此,對規模日漸壯大的新能源汽車持續進行補貼并非長久之計,逐年退坡已成必然,這也是2016年12月29日工信部等四部委發布《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》中定的基調:2019-2020年補貼標準在現行標準基礎上退坡20%。

仔細觀察本次流出的“草案”,大部分車型面臨數萬元不等的補貼額度下調,如R<150km的純電動乘用車零補貼、客車上限調低為18萬元、專用車上限調低為10萬元等。

這就意味著,原定于“2019-2020年退坡20%”的思路或將提前執行。究其原因,是產業規模的日漸壯大、產業發展由導入期進入成長期、財政資金壓力、為積分政策接檔做準備綜合導致。

2、變普惠性為側重性的趨勢得到加強

但需要注意的是,補貼并非一味下調,而是體現出變普惠性為側重性的發展趨勢。

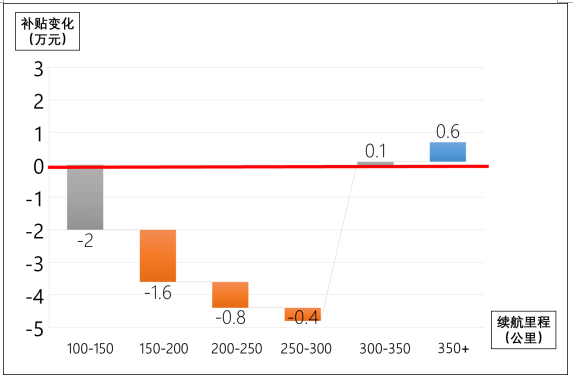

以純電動乘用車為例,雖然續航里程R<300km的車型補貼基準額度存在0.4-2萬元不等的下調,但是大于300km的車型補貼基準額度卻有所增長,而小于150公里的車型直接零補貼,這實際上就是將削減的資金“轉移”到高續航里程車型上。

圖5 純電動乘用車補貼基準額度變化情況

從長遠來看,這樣的“削低補高”并不會是曇花一現,而會是持續推進,補貼資金將愈加青睞和側重高性能、高水平的新能源汽車,這也符合“推薦目錄”的原本含義。

3、重乘輕商的補貼思路進一步凸顯

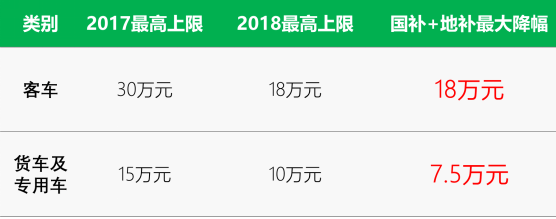

首先,純電動乘用車下調幅度有限,大于200km的車型甚至微乎其微;插電式混動乘用車也僅僅下調了2000元的國補額度(從2.4萬下調至2.2萬)。但商用車下調幅度卻極大,客車由最高的45萬國補+地補上限額度直接砍成27萬元額度,減幅達到了40%,專用車國補+地補上限額度下調超過7.5萬元。

圖6 新能源商用車最高限額變化情況

新能源商用車出現如此大的調整,實際上“情有可原”:

一是過去商用車補貼盤子太大。粗略估算,截止目前為止中央安排的財政資金補貼給了商用車領域,而乘用車由于“帶電量小”,只領取了約20%的補貼資金。

二是產業發展階段已經由公共領域為主向私人領域加速推進,在有限的時間和有限的資金中,應該適度向以乘用車為主的私人領域予以大幅傾斜,以實現發展重點的切換。

圖7 我國新能源汽車產量變化與對比

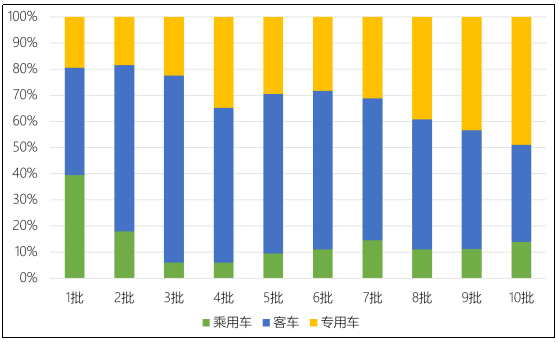

而今年1-10批推薦目錄車型分布情況卻與發展趨勢有所不同,乘用車數量占比長期處于20%以下,客車與專用車仍然占據絕對主體,需要予以盡快調整。

圖8 2017年1-10批推薦目錄車型統計

三是整車成本的變化,新能源汽車補貼實質上是補給新能源動力總成制造成本與傳統動力總成制造成本的“價差”,核心在于電池,而當前電池成本正在不斷下降。以一輛10米級純電動客車為例,帶電量基本在200kWh左右,最高能拿到45萬元的兩極補貼,完全超過了電池系統成本(約35-40萬元),較不合理。

4、純電驅動戰略再次強化,并表現出梯次化、升級化

相比插電式混動乘用車的待遇,純電動乘用車的補貼并未全面退坡,而且高續駛里程的補貼額度反而得到了加強,最高基準已經由4.4萬元提升到5萬元,這是純電驅動戰略的再次強化。

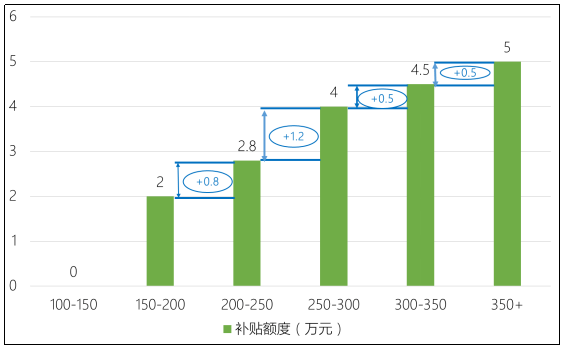

梯次化方面,純電動乘用車由此前的四檔變成了六檔,分檔更細,最大極差更由此前的4.4萬元大幅增加到5萬元,價差更加明顯,顯然是有意拉開各級之間的差距,以方便實現精準補貼。

圖9 純電動乘用車補貼分檔情況

升級化方面,純電動乘用車的技術門檻再次提升,通過“電池能量密度由90Wh/Kg提高到95Wh/Kg”、“補貼系數重新調檔(大于135/140Wh/kg方可獲得1.1倍系數)”、“百公里電耗量系數系數分檔劃分”、“電池PACK能量密度系數可以與百公里電耗系數疊加”四項準則進行加強。

顯然,這樣的補貼門檻將加速三元鋰電池在乘用車中的應用步伐,而磷酸鐵鋰電池將加速退出。從1-10批推薦目錄來看,磷酸鐵鋰已經愈加難以滿足高額補貼的技術指標要求,三元鋰的能量密度優勢加速顯現,大于120Wh/kg的車型比例也在大幅增加。

而從另一方面來講,當前行業里的電池系統成本和技術水平確實存在較大差異,技術水平落后的PACK可以賣到1400元/度、1500元/度,技術水平較先進的能賣到2000元/度(比如寧德時代),抬高門檻也是適勢而為。

表1 1-10批推薦目錄中純電動乘用車能量密度分布情況

車型 | 電池類型 | 90-115Wh/kg | 115-120 Wh/kg | >120 Wh/kg |

純電動乘用車 | 三元鋰 | 41% | 4% | 55% |

磷酸鐵鋰 | 94% | 3% | 3% | |

其它 | 61% | 0% | 39% |

5、非私人用車運行里程考核常態化

繼年初的3萬公里后,新方案再次提出了“租賃車輛里程要求為15000公里”、“通勤客車里程要求調整為10000公里”兩條要求,并繼續推行先用后領的補貼方式。這表明,非私人用車對實際運行里程考核進入常態化階段。同時,考慮到此前的部分“異議”,新方案將指標做了1/2—1/3的大幅縮水,可謂一緊一松。

綜上來看,新方案的補貼思路可以用二十個字來簡要概括:總體退坡、重乘弱商、削低補高、加嚴門檻、精準細化。而主要影響將是純電動乘用車占比提升、高能量密度車型占比提升、乘用車三元鋰電池應用比例提升三大提升,同時也會出現商用車占比下降、A00級等續駛里程偏低的車型占比下降、插混乘用車占比下降三大下降。行業里面,技術水平領先的整車和零部件企業(以動力電池企業為主)將獲得“極差”加大的顯著優勢。

三、2018年補貼方案(傳)存在的問題與建議

總體來看,2018年的補貼新方案雖未最終落定,但思路已經日漸清晰,大方向上很正確。但在筆者看來,美中不足的是,方案仍然存在著一些問題,需要重視和調整。

1、補貼調整過快過急,應適當放緩節奏

毫無疑問的是,不管是導入期還是成長期,當前補貼對新能源汽車仍然具有舉足輕重的影響力。以2017年初的產銷量“斷崖式”下滑為例,核心原因不過是目錄更新稍微晚了那么一點點,導致車企無法判斷,甚至被迫停工。

表2 1-10批推薦目錄簽署日期及對應產量

年份 | 目錄批次 | 簽署時間 | 對應月份新能源汽車產量 |

2017年 | 第1批 | 1月22日 | 1月產量:0.68萬輛 |

第2批 | 3月1日 | 2月產量:1.8萬輛 | |

第3批 | 4月1日 | 3月產量:3.3萬輛 |

而各家車企此前的研發、生產、銷售計劃普遍按照2016年12月30日四部委發布的《財政部科技部工業和信息化部發展改革委關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》在設計,其中明確提及“各類車型2019-2020年中央及地方補貼標準和上限,在現行標準基礎上退坡20%。”

而陡然間發生過快、過急的調整,將對車企的產品成本核算造成較大程度的影響,容易造成產業整體的波動。因此建議,補貼退坡原則不變,但補貼退坡幅度適當減小,并盡早予以公布,以方便車企抓緊時間做研發與生產計劃調整。

2、補貼退坡要與積分政策做好協同

作為接檔補貼的積分政策,原則上就帶有改政策補貼為市場補貼的意味,所以應該將兩者進行協同考慮。既要避免“雙重疊加優惠”,又要避免“雙重疊加冷落”。

具體而言,以350km純電動乘用車為例,補貼最高可以拿到5*1.1*1.1=6.05萬元的國補,以及3.025萬元的地補,總計補貼9萬元。而按照1積分1萬元的交易價格,又可拿到5萬元積分交易收入,合計達到14萬元,而按照屆時1800元/kWh、70kWh來算,電池成本不過12.6萬元。再對比部分純電動輕客、插混中客、純電動物流車,甚至在帶電量超過該純電動乘用車的情況下,實際獲益反而少了,這將是很不合理的現象。

3、純電動乘用車分檔標準要慎重

如圖9所示,在續駛里程按50km遞增時,補貼并未出現線性或等差數列式的變化,而是2萬元、0.8萬元、1.2萬元、0.5萬元、0.5萬元的不規律變化。鼓勵高續航里程固然沒錯,但讓人摸不著頭腦的無規律級差實在費解。

沒錯,大部分150-200公里的車型由原來的5.4萬元兩級補貼基準大幅縮減為3萬元,這樣的話目前占據絕對主流并有進一步擴大趨勢的A00級將大幅減少。但會造成A00級出現另一個現象就是打擦邊球,比如原來180公里續航的A00,現在只需要再加20km,將將滿足200km的門檻就能多拿1.2萬元的兩級補貼。這就是無規律的一個負面作用。

再比如,250-300公里級別的車型根本沒有太大心思往上升級,因為廢了半天勁(續航里程越往高處走,所增加的單位成本增幅越大),才多了幾千塊錢二級補貼,還不如老老實實扎堆250-300,經濟實惠不費力,這也是無規律的負面作用。

圖10 2017年1-9月純電動乘用車續駛里程產量分布(工況法)

所以,這個分檔一定要有規律,一定好做到“合適車型合適補貼”,而不是彼此差異太大,從而導致扎堆現象再次出現。

4、技術細節還有待深摳

必須要說的是,部分車型的技術指標“遺留問題”這一次應該重點解決,不能再次遺忘。

比如插混車型B狀態的要求,簡單的70%實在是太過寬松,基本上是個插混都能過,為什么?請參閱研究周報——《一紙整改令揭開節能漏洞,插混車型的能耗測試該如何改進?》。這個指標必須加嚴到60%或者更低,否則根本體現不出“推薦車型”是優于普通車型的基本原則。

再比如,2017年補貼中的“純電動客車等速法不低于200km”的技術細則,試問,有哪個新能源客車在實際使用中是在等速法下運行的?別說大部分是,估計連5%都不到,應該改成工況法予以加嚴。

5、商用車應該削高補低,防止價格倒掛

本來商用車就沒有積分,現在補貼還大幅退坡,會對新能源商用車行業產生極大的沖擊。原則上,商用車最高限額確有必要削高,因為部分車型拿到的補貼已經超過了動力增加成本,但另一方面,輕型商用車反而受到牽連,補貼按當前幅度削減,很有可能低于同級別燃油車的性價比,出現價格倒掛,引發市場積怨。

為此建議,商用車在總體退坡的情況下,適當采用削高補低的思路,或者輕型商用車補貼略微增加,防止價格倒掛。

6、實際使用考核條件讓步過于厲害

新版方案中,對于非私人用車的運營里程考核再次明確固然是好事,但顯然與此前的3萬公里相差太大,缺乏實際意義。

以近三年的城市公交運營里程來說,參考2014-2016年《交通運輸行業發展統計公報》:

2014年:全國城市及縣城擁有公共汽電車52.88萬輛,公共汽電車運營里程346.69億公里;2015年:公共汽電車56.18萬輛,公共汽電車運營里程352.33億公里;2016年:公共汽電車60.86萬輛,公共汽電車運營里程358.32億公里。三年的單車年均行駛里程在6.55萬公里、6.27萬公里、5.89萬公里,通勤客車降為1萬公里意義何在?

即使攤到日均行駛里程來看,城市公交每天最多也就跑200公里,而1-10批目錄中,根本沒有200公里以下的車型,這意味著所有的目錄車型都能滿足日均200公里使用的技術條件。既然條件也具備、實際使用也需要,為何要調低至1萬公里?

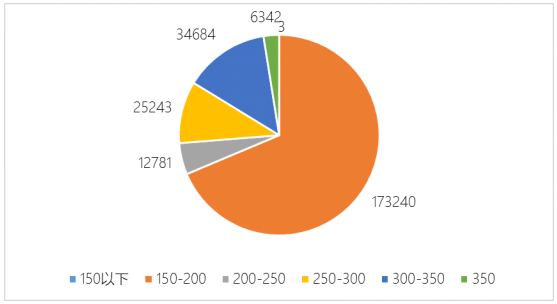

表3 1-10批推薦目錄中純電動客車續航里程分布情況

續航里程(km) | 1-10批匯總占比 |

150-199 | 0% |

200-249 | 22% |

250-299 | 37% |

300-349 | 15% |

350+ | 21% |

所以,對于分時租賃、物流車等領域,可以下調為15000公里,但對于客車這種絕大多數用于城市公交、使用固定的車型,至少也要調至20000公里以上,1萬公里簡直等于沒有門檻。

7、關于非運營領域墊資的問題

這個比較簡單,3萬公里出來后,大部分車企都得先產再賣最后核算拿補貼,就會導致企業墊資。建議做出適當調整,可以繼續沿用預撥的方式,核算里程后再根據實際情況執行,少于既定指標則全額退回,多于則正式劃撥。

8、未進目錄可部分領取補貼純屬畫蛇添足

新版方案中提到:如達不到技術指標無法進入2018年新能源汽車補貼推廣目錄,可按照約20%-30%比例申請補貼。這一條款建議取消,原因是補貼的作用既然是扶強汰弱,那對于不達標的車型為何還要給予補貼,如果補貼何時才能汰弱?產業整體技術水平和競爭力何時才能有效培育和提升?

所以,不滿足技術門檻,就堅決不能予以任何補貼,就是要嚴厲倒逼車企技術升級,就是要淘汰落后企業落后產品。

四、結束語

最后,智電汽車還是想老調重彈,無論補貼再如何科學優化,無論積分如何順利接檔,產業尤其是企業的生命力不應該依附于補貼和積分。打好眼前的算盤固然重要,加快培育自身的技術優勢和產品和核心競爭力、決勝未來才更加重要。

正所謂:莫為浮云遮望眼,風物長宜放眼量!

來源:第一電動網

作者:智電汽車

本文地址:http://m.155ck.com/kol/59140

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(m.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。