憑借著搶跑電動化的優勢,中國電驅企業一度占據了中國電動汽車供應的絕大部分市場,然而隨著市場的開放和深化,這種局面恐怕難以為繼。

從中國電動汽車百人會論壇(2019)透露的訊息來看:國外零件部企業已經發力,并打算有針對地向中國市場提供電動汽車的高度集成的電驅方案,也就是我們俗稱“三合一”或“多合一”電驅系統。

這一趨勢與國內新能源車企、供應商的路徑類似,畢竟集成化有輕量化、降低成本等多項好處。隨著中國新能源汽車市場的更加開放,中外電驅技術將在集成化方向上展開激戰。

1

為何是“三合一”電驅?

電驅動系統集成化發展已有時日,從分體式驅動單元、到簡單的物理集成、再到多合一智能化集成和標準化平臺發展。目前來看,行業處于物理集成向智能化集成過渡階段。

電動汽車發展初期,不少車型電驅系統集成比較簡單,電驅系統尺寸、重量、功率密度都不理想。這樣背景下,高度集成一體化電驅系統呼之欲出。

目前比較主流的做法是將電機、控制器和減速器深度集成,形成“三合一”電驅系統。電機、控制器和減速器可以共用部分殼體,減少傳動部件。這樣做的好處:減輕系統重量、縮減系統尺寸,有效提升電驅系統功率密度。零部件數量減少后,系統整體耐用度大大提高,系統NVH值得到有效控制,降低了制造成本,也更有利于企業進行組裝生產。

2

國內“三合一”電驅

應用進行中

在國內來看,車企對“三合一”應用,要領先于零部件企業。車企中比較有代表性的企業是比亞迪,其自主研發并對外共享的“e”平臺就是高度集成的電驅系統。

比亞迪“e平臺”

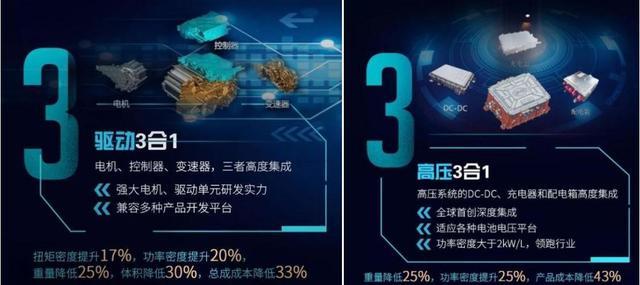

比亞迪2018年開啟了“33111”開放戰略,其中兩個“3”分別指電機、控制器和減速器“三合一”電驅平臺和DC/DC,充電器和配電箱“三合一”的高壓平臺。

比亞迪的電驅系統和電池類似,以專供自家為主。比亞迪新能源汽車市場表現搶眼,其驅動電機的市場份額也非常高。根據工信部2017年數據顯示,比亞迪以12.86萬套驅動電機裝機量市場排名第一。

與其電池業務一樣,比亞迪也想要將電驅動業務“拆分”出去。“33111”戰略是比亞迪對外技術轉移的一個表現。此外,2018年4月,比亞迪還與長安汽車簽署了研發電驅動系統的戰略合作協議,研發重點便是“三合一”電驅系統,未來這套系統將供給長安部分車型進行裝配。

零部件企業也在積極追蹤這一技術趨勢。國內零部件企業精進電動就在今年百人會論壇期間發布了基于OD220平臺電機的“三合一”JJE-EDM3000F系統。精進電動董事長余平介紹,該系統將于2019年年底在精進電動上海嘉定基地、山東菏澤基地同步投產,預計短時間內年供貨量達將達到20萬套以上。

國內其他電驅動企業也在積極布局“三合一”或“多合一”電驅,比如大洋機電、方正電機等。這些零部件供應商將為車企提供一系列的解決方案,以精進電動的電機方案為例,其“三合一”系統中電機功率有230kW、160kW和90kW幾種方案,可以靈活用于大、中、小型乘用車和輕型商業車。

3

國外企業摩拳擦掌

此外,國外零部件企業電動化研發重點也是高集成一體化的電驅系統。吉凱恩、采埃孚、大陸集團、舍弗勒等,都有自己的高集成電驅方案。

采埃孚mSTARS后懸架

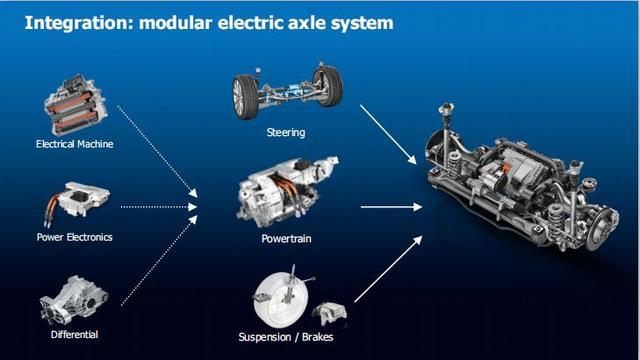

百人會論壇上,采埃孚亞太總裁HolgerKlein表示,采埃孚2017年時就推出了名為mSTARS后懸架。這套系統中包含了一個150kW的電驅動EVD模塊,該模塊將電機、變速器、差速器以及功率電子模塊,進行了整合,可以適用于純電動,也可以適用于混合動力。

左一:為吉凱恩計劃2019推出的“三合一”電驅系統

百人會論壇上,吉凱恩集團電驅動系統總經理RainerLink介紹,吉凱恩更看好新能源汽車后橋驅動(P4)方案。他們也將為電機的后橋驅動提供包括集成一體化在內的多種電驅系統方案。上圖中吉凱恩展示的“三合一”電驅系統,將電動機、逆變器和減速箱進行深度一體化封裝。吉凱恩計劃2019年將在上海的工廠中進行生產。吉凱恩計劃自己研發電機與系統配套,以此更好的提高系統的性能。

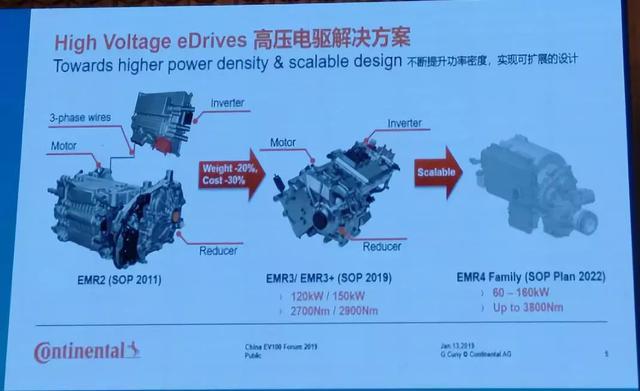

大陸集團展示的“三合一”電驅方案

百人會論壇上,大陸集團動力總成事業部中國韓國區副總裁GregoireCuny透露,大陸新一代電驅系統將逆變器、減速器和電機“三合一”進行集成。這款產品2019年三季度將在天津生產。此外,大陸還計劃將電子系統集成到變速器上,形成下一代“多合一”產品。

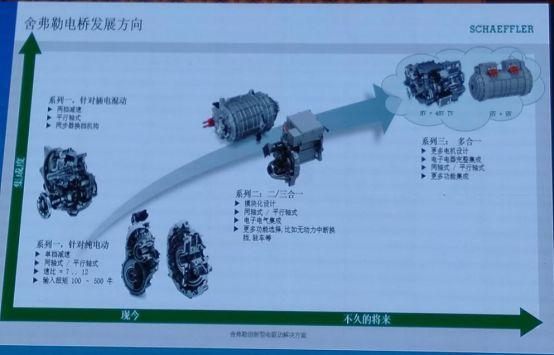

舍弗勒電驅技術發展方向

舍弗勒集團大中華區電驅動事業部總裁龔玉用表示,舍弗勒目前考慮把類似于雙離合器的概念用在三合一的轉速箱里,在電機和減速箱間加雙離合器,在換擋過程中做到沒有動力中斷的感覺。舍弗勒認為,這將是下一代電驅動發展方向。

4

發展高集成電驅仍存瓶頸

2019年,“三合一”電驅大概率將成為車企選配的主流方案,且國內企業在量上可能取得領先。盡管如此,國內企業在高集成化的電驅系統上仍有許多關鍵技術需要突破。

首先是系統如何散熱的問題。由于集成程度大大提高,原有的部件結構發生很大的改變,傳統水冷系統作用將大打折扣,這需要對系統水冷系統進行重新設計。需要使用難度更高的雙面水冷技術,或者油冷技術。但雙面水冷、油冷,都有很高技術壁壘,還需要企業去進一步攻關。

其次,是如何突破耐受高電壓和大電流的高功率半導體器件技術問題。IGBT是實現雙面水冷的關鍵,國內企業如比亞迪、中車集團也已經實現相關產品的量產,但在耐受性上仍與國外技術有著一定差別。同時隨著對電驅動系統功率密度要求的提升,IGBT技術面臨著自己的瓶頸,下一代碳化硅材料,或是其他具有更高耐受導體材料在國內仍需大規模產業化投入。

減速器、高速軸承等傳統機械集成問題,也將困擾國內企業。目前主流的單減速器方案,高速性能并不理想,電動汽車極限駕駛體驗一般,將單檔減速器進一步復雜化,添加扭矩更大的檔位方案呼聲日益強烈。但進一步復雜化減速器,意味著電動汽車將向著國外企業擅長變速箱、機械集成技術衍生。國內企業競爭壓力將劇增。

最后還有一個問題就是,國產高集成電驅的可靠性仍有待驗證。由于系統高度集成,如果其中一個部件出現問題,那么可能整個系統都將需要更換。相較于國外老牌零部件企業,國內企業想要以質取勝并不容易。

總之,這次圍繞高集成化電驅的中外技術交鋒將是對中國電動汽車“換道先行”戰略的一次檢驗。誰真正掌握電動汽車核心技術,贏得優勢,值得期待。(完)

來源:第一電動網

作者:電動汽車觀察家

本文地址:http://m.155ck.com/kol/86309

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。