廣汽蔚來概念車

上周,我們看到了“又一個蔚來”——廣汽蔚來推出了新品牌“HYCAN合創”(下圖),并且公開了首款概念車。量產車將于2019年底發布,2020年上半年交付。

除了廣汽蔚來,我們知道還有一個“蔚來”——長安蔚來,成立于2018年7月。長安蔚來計劃總投資50億元,計劃研發三款車型,第一款于2020年投產。

還有沒有別的“蔚來”?

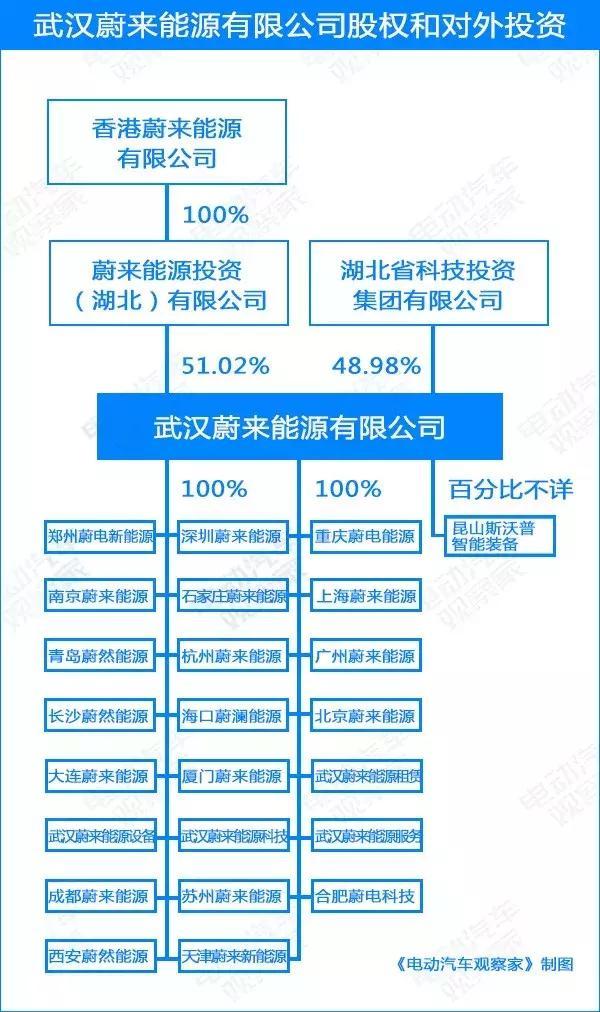

也許有一個。2017年5月,蔚來汽車關聯公司蔚來能源投資(湖北)有限公司,和湖北省科技投資公司合資成立了武漢蔚來能源有限公司(下稱蔚來能源)。

蔚來能源,從其名稱及其下屬公司,還有業務范圍來看,顯然是基于蔚來車型的換電、充電,延伸到動力電池全生命周期能源管理的公司。

“電動車能源服務不僅是加電。電池才是更大的市場。”蔚來電源管理副總裁沈斐曾經如此描述過蔚來能源管理業務。

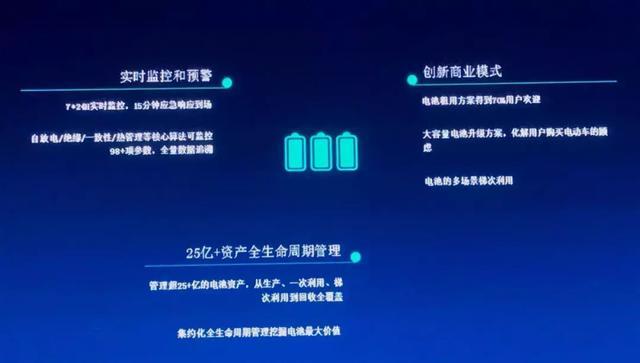

沈斐演講PPT照片

在常規的充換電之外,蔚來在能源管理上的創新將包括,電池升級、電池多場景梯次利用。總體而言,蔚來將管理25億以上的電池資產,從生產、一次利用、梯次利用到回收全覆蓋,能夠集約化全生命周期管理挖掘電池最大價值。

沈斐演講PPT照片

這就有點像收購了SolarCity的特斯拉了,如馬斯克所說,特斯拉不僅是汽車公司,還是能源公司。

以上都是已經成為現實的“蔚來”,還可不可以再來一個“蔚來”?

當然可以有。就像已經進入網約車的小鵬、新特,蔚來完全可以進軍出行領域。大家都知道李斌和蔚來資本在出行領域投資已經不少,他們完全可以講一個出行故事。

還能不能再再來一個“蔚來”?

還可以。如果你看了華人運通的新聞,就知道華人運通創始人丁磊,已經提出要把“智能汽車”、“智捷交通”以及“智慧城市”統一起來,做智慧城市的架構師。“蔚來”也可以講一個“智慧嘉定”“智慧江寧”的故事——只要你發揮想象,還可以創造更多“蔚來”,如同馬斯克,地球也不會是你的極限。

這樣有點編排事實、冤枉蔚來。就蔚來已經做的事情而言,只有一個蔚來,無論長安蔚來、廣汽蔚來還是蔚來能源,都是蔚來汽車旗下的業務。

我強調的其實還是核心商業模式。蔚來看來不能一種造車模式運轉起來,所以需要多種造車模式,以及造車之外的商業模式,才能活下去。

蔚來的這種“合創”模式,也可以理解為融資模式。在廣汽蔚來當中,有廣汽的45%股權,無需蔚來獨自承擔。

廣汽蔚來股權結構,資料來源:廣汽蔚來官網

在長安蔚來,長安汽車同樣持股45%。在蔚來能源,湖北省科技投資集團投入48.98%。由此,蔚來在一個個項目或者業務上與其他人“合創”,來獲得持續經營的資金。這確實是一種集約使用資源的創新。

在此基礎上,蔚來在上市公司層面,再以長安蔚來、廣汽蔚來、蔚來能源項目來融資行不行?我想也是可以的。

本文雖然以蔚來為題,其實說的還是新造車企業:如果最初商業模式不能賺錢或者存活,能不能不斷創新模式和業務,持續融資活下去?

我的問號是巨大的。

首先,在初始模式下,新創模式和業務,意味著更多的投入,對于資源有限的新造車企業來說,更是困難。我們做一個極端假設。假如蔚來沒有搞換電模式,和其他電動車企一樣,只支持充電,并且在公共充電領域完全依賴社會充電網絡,蔚來可以省下多少投資?也許傳說中被停掉的轎車項目,已經出來了呢?也許自建工廠都夠了。

其次,在既有模式下,每新增一個鏈條,就又增加一重風險,需要的是核心業務之外能力。創始團隊總有一個專業領域,不是全知全能。如果說造車不賺錢,但是加上網約車業務就能賺錢,那也許你搞錯了創業方向,你應該一開始就去做網約車。

第三,不是有協同效應嗎?既造車又運營,起碼買車可以成本價,比起單做運營、從外面采購同樣的車,肯定更劃算。

現實顯然不是這樣。我們可以看到,各行各業,無論多么成功的企業,多數都沒有向上下游延伸,而只是做好自己分內之事。蘋果為什么不造手機?巴菲特為什么不投一個產業鏈,然后把產業鏈上的企業都捏到一起,做成一個巨無霸?

企業的邊界在哪里?為什么即便是商業巨頭也不在上下游不斷擴張?諾貝爾經濟學獎獲得者科斯,揭示了奧秘。一個產品或者服務,企業可以選擇通過市場獲得,也可以自己提供。企業對比的是,市場的交易成本和自己提供的管理成本。當市場交易的邊際成本大于管理邊際成本時,這個產品或者服務才會進入到企業內部。

在現在信息流通、物流都空前發達的背景下,交易成本是不斷降低的。

反過來,一項產品和服務在企業內部提供,所需的管理成本是巨大的,特別是考慮到邊際效應。有些企業自建公共充電網絡,哪怕你只是新建一個充電站,你也要建立一個完整充電采購、運營、維護團隊,和面向全國電動車企、建設成千上萬個的運營商比較,后者的規模效應具有壓倒性的優勢。他們都還在虧錢。

如果你充電站建到很多,是不是就有優勢了?

哪怕你做到了大眾汽車、通用汽車這么大規模,他們仍然是從市場上采購大部分零部件。這是德系、美系車企的通常做法。日韓系汽車企業和零部件企業往往有股權關系,但是仍然是企業之外運作的。

模式創新、業務創新,知難行易。根本問題還是,企業的核心競爭力何在?人人都在說寒冬,新造車企業此時應對方法是模式創新、上下游延伸,似乎是南轅北轍。你最初用來說服投資者的核心能力,到底有沒有?你自己信不信?(完)

來源:第一電動網

作者:電動汽車觀察家

本文地址:http://m.155ck.com/kol/91908

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。