江淮蔚來是傳統車企給新造車企業代工的代表

新造車企業“自由”尋求代工的時代,恐怕即將成為歷史。

6月5日,彭博社(Bloomberg)援引知情人士的話稱,本月,汽車企業代工管理辦法(下稱“代工管理辦法”)有望出臺、并生效。屆時,新造車企業被代工的門檻將大幅提升,這些門檻可能包括:

○尋求代工的車企,過去3年內,在國內的研發投入至少達到40億元人民幣;

○過去兩年,全球純電動乘用車銷量至少達到1.5萬輛;

○代工合同至少簽3年,同一地點的代工年產能至少達到5萬輛;

○被代工企業需有或高達數十億人民幣計的實收資本

……

這是這一辦法的草案透露的內容,最終政策還需修訂。彭博社消息稱,主管部門此舉是為防止新造車企業如同2000年左右的互聯網泡沫那樣崩潰。

1

門檻:40億研發投入/1.5萬銷量

代工管理辦法出臺的消息,并不突然。

早在2018年9月1日的2018中國汽車產業發展(泰達)國際論壇上,工信部裝備工業司副司長瞿國春就曾表示,“企業與企業之間的代工,以及企業的委托加工等事宜,也在加緊的研究、落實之中。”

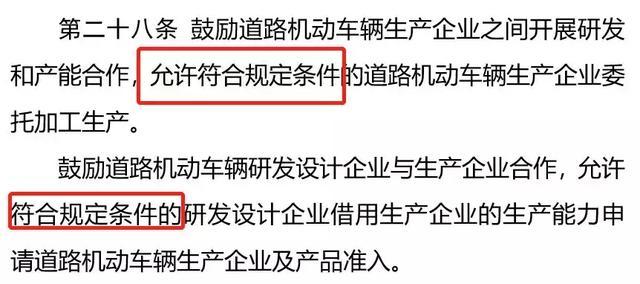

三個月后的2018年12月6日,工信部正式公布《道路機動車輛生產企業及產品準入管理辦法》(下稱“準入辦法”)中,明確鼓勵車企間,或車企和研發企業間代工。

2019年6月1日,準入辦法已經正式實施。

不過,準入辦法的兩個“鼓勵”和兩個“允許”(如上圖)并沒有特別指出“符合規定條件”包括哪些內容。代工管理辦法的出臺,將回答這個問題。

彭博社援引消息人士的話稱,根據已經擬定的代工管理辦法草案,尋求代工企業必須滿足以下條件:

○過去3年內,在國內的研發投入至少達到40億元人民幣;

○過去兩年,全球純電動乘用車銷量至少達到1.5萬輛;

○代工合同至少簽3年,且同一地點的代工年產能至少達到5萬輛;

○企業需有或高達數十億人民幣計的實收資本;

○最多只能由兩家車企為其代工。

以上要求如果落實,對于尋求代工的新造車企業將是幾乎不可能完成的任務。很多企業成立都未必有3年,更無40億研發投入。至于已經銷售1.5萬輛的要求,更是一個悖論:新造車企業沒有資質無法生產才找人代工,哪里來的1.5萬輛銷量?

但我們沒有看到完整辦法草案,細節未可知。比如,已經代工合作的企業可能豁免。等于新政只會卡住后來者。

彭博社同時稱,負責該辦法起草工作的工信部相關人員表示,目前的代工管理辦法正在修訂中,最終版本可能有些變化,下一步,將就草案向社會征集意見。

2

新勢力的雙重挑戰

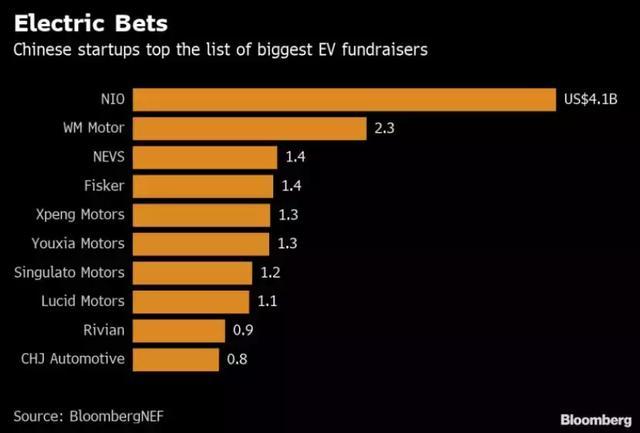

彭博社新能源財經BloombergNEF的統計數據顯示,自2011年以來,中國的電動汽車企業的融資總額已經達到180億美元,而其中很大部分來自新造車企業,企業數量多達486家。

中國新造車企業融資額位居世界前列,圖中前7位均為中國企業,依次是,蔚來、威馬、國能新能源(現在的恒大國能)、菲斯科、小鵬、游俠、奇點

來源:BloombergNEF

對其中的絕大多數企業而言,獲得資質,可能比獲得融資更難。

代工,幫助新造車企業解決了沒有資質的難題。比如,海馬汽車為小鵬汽車代工、江淮汽車為蔚來汽車代工、一汽為新特汽車代工等。

但是,代工管理辦法出臺后,高門檻很可能刷掉多數無法達標的新勢力。

從這個意義上看,代工管理辦法,將和2019年1月10日已經實施的《汽車產業投資管理規定》,成為企業進入新能源汽車制造行業的兩把利刃。

顯然,主管部門希望借這兩把劍,淘汰競爭力薄弱的車企,改變新能源車企多且小、散而弱的狀態。歸根到底,要集中優勢企業力量,應對新能源汽車企業股比開放后,來自外資車企的挑戰。(完)

來源:第一電動網

作者:電動汽車觀察家

本文地址:http://m.155ck.com/kol/92455

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。