自動駕駛從解放雙腳、到解放雙手,最終將解放司機的注意力

兩三年前,“自動駕駛”還是一個新鮮詞。那時候,供應商去車企推銷自動駕駛零配件,車企高管潛意識里還把自動駕駛跟無人駕駛劃等號,然后不由自主把來推銷的人當做“早期做黃頁的馬(Pian)云(Zi)”。

但是,2018年底工信部的《車聯網(智能網聯汽車)產業發展行動計劃》政策出臺,提及2020年30%新車都要搭載L2自動駕駛。另外,L2自動駕駛開始大規模交付,如今汽車行業已經完全接受這個新鮮事物,并且家家都以自動駕駛作為賣點。

趁著L2的熱點,許多廠商也開始對L3吹風點火。其實L2與L3的技術邊界非常模糊。為什么有的企業的自動駕駛功能強大,卻說是L2;而有的企業卻爭搶“L3第一家商用”呢?L3乃至L4會怎樣落地?

1

誰是真L3?

目前,L2級自動駕駛已經應用到了很多車型上,而L3級,還是少有車企說已經實現,哪怕是特斯拉。

根據業內公認的SAE自動駕駛等級劃分標準,L2級和L3級是巨大跨越,區別是,一旦L3以上,駕駛員就可以不用監測環境,而只是在車輛請求時,才接管。

SAE自動駕駛分級

說到將L3級別自動駕駛的商用,業界一般都會提及奧迪A8。

2017年7月,全新奧迪A8發布,L3級自動駕駛系統由此首次出現在量產車上。這款車的L3級自動駕駛限制條件是,只在60km/h的速度之下可以生效,自動駕駛系統可以完成的動作包括啟動、加速、轉向和制動。司機可以將雙手離開方向盤,不過一旦自動駕駛系統的操控達到極限,就要重新掌管駕駛。

奧迪A8是首個搭載L3自動駕駛的量產車型

在功能上,奧迪A8符合SAE的舉例:在交通擁堵的情況下自動駕駛。奧迪稱之為人工智能交通擁堵導航系統(TrafficJam Pilot,TJP)。

2018年12月,寶馬率先在華推出BMWX5,美國也同步上市。這是市面上第一款面對消費者銷售,搭載專業級L2自動駕駛產品。換言之,該車滿足了L2功能的上限。其最大賣點,交通擁堵輔助 Traffic Jam Assistant (TJA),和奧迪的TJP類似。由于車內搭載了駕駛員監控攝像頭,只要滿足路況要求,車輛允許駕駛員不限時間地持續松開雙手,且雙眼可離開路面最多16秒。三個月后,吉利也宣布該功能上市,緊接著是廣汽、長城、威馬等紛紛表示自家產品也會搭載該功能。

寶馬X5已經實現了有條件下的雙手脫手駕駛

TJA從技術上已經實現了L2到L3的跨越。但是,如果發生交通意外,由機器接管的事故責任權應該由車企承擔。

這就導致一個問題,就算自動駕駛成熟度已經非常完善了,可是車企怎能承擔哪怕1%可能性的事故風險?介于此,技術成熟度已經達到L3的功能,有的車企在量產時偏偏下放到L2進行宣傳,以避免不必要的后續麻煩,屬于干了不說型。

比如,寶馬仍將此功能保守地劃分為L2級別,并出于安全考慮,不對客戶宣傳雙眼離開路面的功能。

相比之下,本土車企的市場宣傳更激進一些,明明還是L2,但各種擦邊球的話術已經飛上天:列舉幾個大家耳熟能詳的宣傳語,做到了L2.5級、做到了L2.99級等等。另外,還有說即將量產L3的幾家車企,從功能上看,至少沒有超過奧迪、寶馬和特斯拉的功能。

另外,車企們能夠短時間內快速而接踵地“從0到1”神速推出TJA,原因很簡單:該功能不由車企開發,而是由博世提供解決方案。車企只需做三件事:1)接洽供應商產能;2)把功能接入自家車輛;3)編寫控制策略。當然,如果車企嫌第三步太麻煩,供應商非常樂意代勞控制策略,提供一條龍服務:供應商們正愁沒機會參與整個開發環節的“最后一英里”。

博世服務第一家客戶寶馬的時候,雙方摸著石頭共同完善了TJA的很多細節。而后來者們很大程度上搭了順風車。當然,能夠搶到博世合作機會的畢竟是有實力的車企。產量規模小一些的車企,供應商流水線排期告急,博世甚至連硬件控制器都無法接單(如轉向柱)。在這樣的情況下,像博世這樣的供應商只提供軟件方案,小車企只能找其他供應商去采購轉向柱。 那就是復制粘貼了。

在這樣的情況下,無論L2還是L3,實際上車企都沒啥好吹噓的。

2

新一輪的話語權爭奪

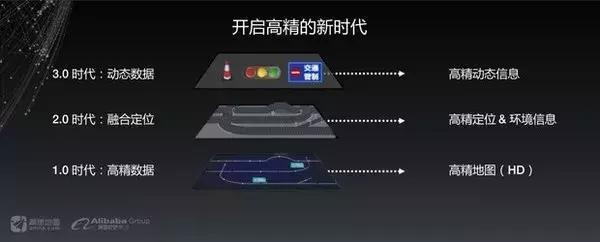

TJA通過L2的傳感器技術積累,生硬地達到了L3的要求。但僅僅通過傳感器實現的L3路線注定無法走很遠。傳感器不是自動駕駛的眼睛,它們只能算導盲杖,自動駕駛真正的眼睛是高精度地圖。在高精度地圖問世之前,Tier 1供應商在自動駕駛行業的地位還不算穩。

現階段L2的路況處理都是基于本車周圍九宮格內。車輛僅通過傳感器近距離感知附近幾米范圍的短距離周邊環境,而提供安全輔助的功能(可參考特斯拉儀表盤上的九宮格鳥瞰圖)。若要滿足L3所需解放雙眼的條件,搭載高精度地圖就格外關鍵:車輛從A到B的行駛路徑中,需要高精度地圖在決策層面規劃出最優行駛路徑,將導航和車道定位融為一體;而傳感器在行駛過程中保障安全行駛,這樣才能實現真正意義上解放雙眼。

高德高精度地圖三部走路線圖

繪制地圖需要政府和軍方共同批準。獲取繪圖資質,央企國企還沒有成熟的參與者,民營企業高度受限,外資就更不用想了。目前拿到資質且積極布局的主流企業不過三五家地圖商,其中既沒有車企也沒有現階段的L2供應商。可以想象當高精度地圖入場時,出行領域的話語權即將是新的一輪爭奪戰。

下一步,實現L4所需要的臺階更高。高精度地圖就不必說了,5G和云計算可能會進入大家的視野。而能夠提供5G和云計算的玩家,目前能看到的玩家,除了華為恐怕沒有其他競爭對手。到時候很有可能就直接天下大同了。

3

L4什么時候落地?

根據開發進展的判斷,高精度地圖的商業化時間表預計在2021年,所以行業內多以此作為推斷L3官宣落地的時間表。但L4不同于L3,L4是全新的閉環邏輯,它不依賴某一項功能的單邊技術突破。市面上主流玩家的L4可預見應用在于Robotaxi(無人駕駛出租車)。全新的場景,全新的商業模式,從技術上也不存在所謂的入門級功能,所以L4官宣還有非常漫長的路要走。

Waymo在試運營的自動駕駛出租車,目前還需要駕駛員坐在駕駛位上,但離Robotaxi已經不太遠

從政策角度看,L4仍需要經歷各種考驗才能得到政府認可。前幾天彭博社獨家專訪到了前科技部部長萬鋼,專訪中萬鋼對于短期內機器徹底取代人類駕駛的問題,表達了高度懷疑的態度。鑒于此,政府整體對于L4的商業落地應用許可還為時過早。

而在法律法規層面,目前盡管支持脫手的自動駕駛技術已經相對成熟,但交通管理辦法對于“雙手離開方向盤”相關規定,到現在仍沒有明確的法規支持出臺。至于以后全面化推進L4所適用的交規,還有更多問題需要面對,尤其是對于相關交規條文做更大面積的修正。

總而言之,在自動駕駛這個未來出行最大趨勢上,無論L2還是擦邊球的L3,中國車企都基本上是摘了供應商的果子,拿來炫耀。而未來高精度地圖、5G支持下的L3、L4自動駕駛,現有車企更有可能淪為旁觀者,乃至整車制造的飯碗也可能被搶去——因為那時的汽車就真的是智能出行終端了。(完)

來源:第一電動網

作者:電動汽車觀察家

本文地址:http://m.155ck.com/kol/93521

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(m.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。