編者按:“針刺實驗”四個字,在經歷過寧德時代和比亞迪兩大巨頭幾番隔空斗法后,已經不再只是動力電池領域的一個專業名詞,而變成了普通消費者關心的一個社會公共話題。

在這場論戰背后,寧德時代和比亞迪到底在爭什么?爭論為什么在此刻發生?

本期一電對話,就這些問題展開頭腦風暴,并就其重點做摘錄,請讀者批評指正。

對話嘉賓:

龐義成,第一電動網創始人

楊昭,第一電動網特約專家

邱鍇俊,電動汽車觀察家創始人

(從左到右:龐義成、楊昭、邱鍇俊)

比亞迪和寧德時代在爭什么?

龐義成:今天的話題是最近的一個熱點——比亞迪和寧德時代兩家的論戰。兩位剛好都在電動化領域素有研究和觀察,咱們聊一聊,為啥在這個時候發生這場論戰?另外,他們到底在爭什么?

楊昭:最近我一直在思考行業的可持續性,可是我覺得新能源汽車這個行業快持續不下去了,很多車越來越賣不動。

為什么我特別推崇蔚來?就因為它是可持續的,是用戶愿意買的。這個可持續發展,是指去掉補貼,去掉路權這些所有外在條件之后還能發展,而不是說一直在襁褓里,冬天怕冷,夏天怕熱,這是養不大的。

那要靠什么,必須是靠真正的需求。所以我們必須回答:可持續發展的核心思路是什么?技術真正到成熟期了嗎?仍然差十萬八千里。

這是我的思維方式,要考慮這個行業的可持續發展性,這是核心。這個行業都要發展不下去了,再去爭什么都沒有意義。

那順著這個邏輯,如何實現可持續發展?

重量能量密度要接著提升、體積能量密度要接著提升,但是磷酸鐵鋰往哪兒提升?CTP無模組結構能夠部分解決磷酸鐵鋰體積能量密度這個短板,但是仍然不夠,至少要增加一倍,做到600Wh/L。

那么系統能量密度夠嗎? 140Wh/kg甚至150Wh/kg還是不夠,連滿足基本需求都不夠。那到這兒就不發展了嗎?因為吃了一口噎住就因噎廢食嗎?還是要發展。三星已經在做955超高鎳電池,我看到他的單體體積能量密度可以做到900Wh/L,體積相比現在只有1/3,那這個放在乘用車里布局就更容易了。

現在大家都在玩命拉軸距,但這也是有上限的,不然就變成客車了。軸距只能在短期內去解決能量密度太低動力電池沒空間裝的問題,這是權宜之計。

我昨天給我的車加了一箱油,300塊錢、用時兩分鐘、續航700km,跑高速能到800km,這樣我才能用得舒服。電動車現在續航可以到700km,但高速能到500km就不錯了,而且還是在接近3米的長軸距前提下。所以說,我們必須要發展,不然這個行業沒有前途。

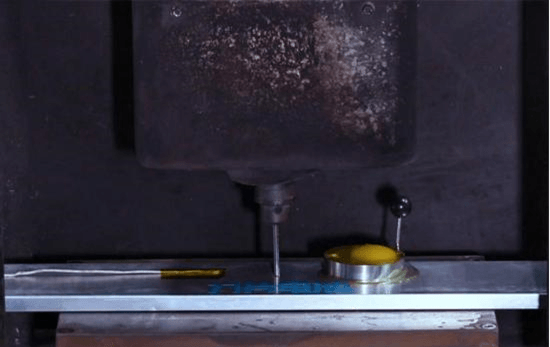

邱鍇俊:首先咱們先說事實:針刺是什么?這是國標里已被放棄的、專門用來測試單體安全的一個測試。目前全球大概有三四個標準還有針刺測試,專門來測電芯安全,但這三四個標準都不是強制性標準,只屬于行業推薦標準。全球來看,針刺試驗是一個被逐漸放棄了的單體安全測試手段。

這里面確實有全行業思考動電池安全的一個策略轉變,原來認為必須把電芯安全性做到極好,整包就沒問題。但是現在大家覺得只要整包控制得好,給夠足夠的逃生時間就可以。這其實是主流思維,或者說主流策略的變化。不過在一些熱失控的測試當中,也把穿刺當成了一種手段。

我覺得既然是從這個細節開始討論,就要把事情本身說清楚,這是我對這事的判斷。

(比亞迪刀片電池針刺試驗視頻截圖)

但是如果說一個電芯在其他水平相同的前提下還能夠通過針刺,就像是普通題目能做好,超綱題也能做的優等生,這一點我認為是值得肯定的。所以我還是比較贊賞刀片電池在做到一個不錯的能量密度水平前提下還能過穿刺。

至于兩家究竟在爭什么,我的結論就是中高端乘用車市場的動力電池之爭。

比亞迪本來有非常大的機會成為中國乃至全球最牛的動力電池供應商,但由于固守磷酸鐵鋰技術路線,在三元成為主流的時候失去了大市場,這也跟比亞迪沒有開放這有關系。但是,從補貼大幅退坡、弗迪拆分之后比亞迪搞出了刀片電池重新搶乘用車市場。所以,這里面最主要的競爭點就是中高端乘用車動力電池供貨權之爭。比亞迪想用刀片電池來證明我有這個實力來爭奪這塊市場,這可能就是背后之爭的一個實質。

龐義成:楊昭的意思是說市場肯定還是要發展,目前遠沒有到比較理想的水平,現在比亞迪和寧德時代這種爭論意義并不是很大。鍇俊的判斷是這個爭論原本在行業內部已不應該成為爭論了,但是,從市場端來看又是可以理解的,因為它是涉及到供貨權之爭。

我的意見,這場爭論,本質是動力電池話語權之爭。他們最初似乎是從一個安全的概念去爭論的——什么是安全的動力電池。

在寧德時代看來,更應該確保模組和系統的安全,單體針刺沒有意義。但從比亞迪的觀點來看,單體安全都不能保證怎么談模組和系統。目前來看好像是這兩個邏輯,但其實就是一件事,到底誰能夠批量、可持續地提供安全的動力電池系統。

我認為兩家公司都認識到,由于新能源汽車保有量的增加,自燃這種案例會不斷出現,這件事一定會牽動消費者,同時還有政府。因此,如果誰確定了自己在電動力電池安全方面的話語權,在某種程度上能獲得競爭優勢。

同時,這次事件從一個比較專業的行業話題變成了一個社會公共話題,讓我感受到這兩家企業都有強烈的焦慮感。

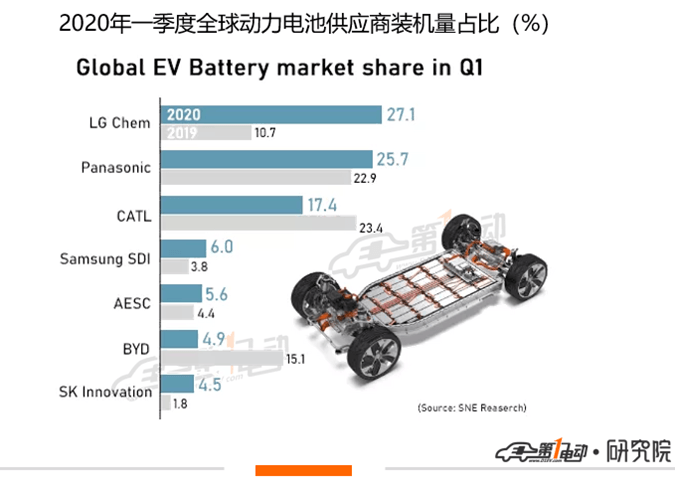

2020年一季度全球動力電池市場占比的數據上,只有兩家的占比是下跌的,就是寧德時代和比亞迪。此前由于中國采取了正確的產業發展策略帶來了中國新能源汽車行業的高速發展,在相關企業和消費者的共同努力下,中國已經塑造了一個領先全球的乘用車和動力電池市場。但今年的情況,使很多人覺得有必要修正一下過去的樂觀看法。寧德時代和比亞迪肯定比我們更早地感受到了這種壓力。

以LG為代表的全球主要動力電池供應商之所以快速增長有兩個原因,第一個是歐洲市場的快速增長,第二個就是特斯拉在華的快速增長把LG再往上拉了一截。

那么問題就來了,為什么歐洲市場快速增長導致的是全球五大(LG、松下、三星、AESC、SK)的份額在快速增長,中國兩大就沒有增長。道理很簡單,因為這兩家還沒有開始真正批量化供應歐洲。

比亞迪和寧德時代的憂慮,我認為是在新時期產生的新憂慮。這個新的時期是中國的市場打開以后,忽然發現過去這些年建立的所謂市場壁壘和規模壁壘并沒有經得住真正的考驗和挑戰,一瞬間就被沖破了。兩大公司都有深深的憂慮,那這個憂慮就必須轉化成行動。

首先就是要鞏固中國市場的話語權,最敏感的話語權是什么?一定是最能引發社會關注、占領輿論制高點的安全管理,所以會有這一場爭論。但是在這場爭論之后下一步該怎么做,這可能是一個更值得討論的問題。

現在看無論是歐洲市場還是中國市場,事實上的態勢是全球五大在進攻中國兩強在防守,所以如何轉守為攻,是中國兩大企業面臨的第一個核心課題。

我稍微展開一下,在中國市場轉守為攻的具體案例,第一個就是寧德時代裝機特斯拉,今年下半年我們就能看到寧德時代和LG分食這個巨大的蛋糕。但是里面有個變量,就是前段時我們也分析過,市場對于特斯拉的需求并沒有想象中那么饑渴,4月份的銷量下跌就是因為其訂單后續不足導致。另外一個案例就是鍇俊提到的比亞迪把它的各個業務單元拆分獨立,弗迪動力目前還沒有消息,不過半導體已經成功融資了,速度非常快。我相信弗迪動力也能夠完成獨立融資,理論上講,他可以做到和比亞迪進行一定程度上的企業決策切割,那么弗迪動力就可以打破過去最大的一個障礙,它可以相對開放的和所有車企去合作,而不是只綁定比亞迪一家,這對弗迪動力來說是一個重大轉變。

這是兩個轉守為攻的事例,而另一個我看到的更明顯的信號就是價格戰。

前不久有消息說寧德時代磷酸鐵鋰模組價格到了500元以內,假如消息是真的,我認為這是一個明顯的信號。

寧德時代如果發起價格戰,邏輯上完全成立,因為目前在國內市場寧德時代產能相對領先,毛利也支持,目前產能利用率也沒有到100%,所以他是有資格也有動力發起價格戰的。如果他發起價格戰,比亞迪一定會應對。因為現在比亞迪想要反守為攻,首先要搶出在中國市場的份額,那就是搶寧德時代的份額。所以如果價格戰真正發生了,我覺得會導致一種結果,就是除了全球五大有能力跟進,國內的小公司可能就沒有能力跟進了,因為這是個典型的資金密集、技術密集、產能密集的行業。

楊昭:也不一定,比如億緯鋰能,它不全在動力電池領域發展。兩個最大頭部在競爭的時候,不代表那些沒有參與其中的較小企業就沒有競爭力。

龐義成:這里面有一個問題,競爭能力要體現在產能的儲備和產品技術的儲備上。真要打起仗來,如果彈藥準備不足,就是再有錢也沒用。而且我認為,現在如果不跟進這場價格戰的公司,后面就不會再有機會。

理由很簡單,因為這場價格戰一定是全球競爭,至少要打到全球一體化的水平,甚至在中國可能會打得更低,這就要看這個競爭的激烈程度。所以從這個維度上講,大概率的可能性就是這個市場被打平,毛利率被極大地削減,以至于很多小公司要退出這個市場。

但我們樂見其成,因為價格戰真正發生以后所有人都會受益。

首先,消費者肯定收益,成本更少了,續航更長了。消費者受益了,就會直接擴大整個電動化賽道的規模,所以這肯定是一個好事;第二,行業也會受益。當市場集中度比較高的時候,頭部大公司相對來說更容易建立一個比較良性的競爭秩序和競爭生態,那個時候行業的發展就會比較有序,而且那個時候市場也不會受外部條件(比如政策)太多干擾。

因此我個人對目前發生的這場爭論,以及后面所孕育的高水平競爭,持歡迎態度,這是我的基本觀點。

沒有絕對的安全,市場需求決定產品形態

楊昭:剛才說了夠不夠用的問題,第二個是安不安全的問題。我不是做電池化學材料方面的專家,但是我也看了不少。現在不要聊絕對的安全,這段時間不僅燒了三元的車,也燒了磷酸鐵鋰的車,所以不要聊絕對的安全,有可能把自己逼死。

那什么才是真正的解決問題?比如說六氟磷酸鋰電解質的問題,比如說隔膜的問題,比如說這一切易燃可燃物的問題,都解決了再聊絕對的安全。六氟磷酸鋰60°C就開始分解了,隔膜120°C左右也開始分解了,這些問題解決不了,其他的討論沒有意義。先把所有的短板都補起來再聊絕對安全,現在只有相對安全。

既然是相對的安全,那就是一定要有相對的方法去解決,實際上是一個平衡。結構的改善是一種平衡的方法,包體的熱管理是一種平衡的方法,托盤的加強也是平衡的方法,所以一種測試方法說明不了任何問題。

邱鍇俊:剛才說了好多話題,我也想稍微補充一下,楊老師的思維方式我覺得很好,一個好的行業應該看市場需求,然后從市場需求再去反推產品形態以及技術形態等等,一個是現實的,一個是面向未來的。現實來看,我覺得刀片電池也挺有意思,這個專利在2011年就申請過,但為什么現在才推出?我的推測是比亞迪就是看準了補貼大幅退坡后這個時間點,刀片電池的成本優勢就會凸顯。對于一個大型企業來講,產品的推出都是有計劃的,現在這個時候刀片電池應該是比亞迪能給出的一個比較好的綜合解決方案,起碼在體積能量密度上大致能跟三元pk,同時有巨大成本優勢。同時,打安全牌對于豐田、奧迪這樣的企業可能更有吸引力。

當然也要動態的來看,比亞迪很可能在一兩年后,在他認為安全性和性能都比較合適的時候再推出刀片的三元電池。只是比亞迪包括寧德時代在技術上的儲備我們外人很難評估了。

楊昭:這個行業實際上最最核心的比拼是材料的比拼、量產的比拼、新技術應用的比拼。如果有一天某個企業發布了一項可以顛覆全球的技術,那有可能他就一夜之間把這些所有的企業全部注銷,雖然概率極小,但是有可能發生,技術顛覆一切。

那我們就用量產去定義技術,寧德時代在811高鎳這條路上,它是最早的,這是核心。811是材料,CTP是工程,材料永遠大于工程,這是核心競爭力。工程的競爭力實際上是在應用端的調整,這是兩個完全不同維度的競爭。

而且熱管理的發展最多才六年,之前的發展進程里根本沒有這個門類,另外,動力電池組對一致性的要求很高,但是此前有一大堆的企業造了一大堆不靠譜的電池投入到市場,所以你能直接說是因為材料問題起火嗎?這里面除了電池自身問題,還有一致性質量問題,還有熱管理系統不成熟的問題等等,我們不能光聊正極材料的問題。

不過歷史有時候不是按我們的設定發展,不是說某樣東西技術非常先進,成本又非常低廉,對應范圍又很廣最終一定能成功,就像當初的百草枯。

龐義成:你的意思是,如果再燒一些車會導致監管部門來干預三元電池嗎?

楊昭:我相信歐洲的新能源汽車發展會遠好于中國,因為他們的補貼時機非常好。現在成熟度比以前高多了,成本也低多了,全球除中國以外,整個競爭格局也相對穩定,競爭環境相對單純,沒有太多不靠譜的企業和產品。

而我們以前造出來的不良品,各種不良企業,這些一切都是包袱。尤其是前幾年騙補發展到頂峰的時候,大量假冒偽劣充斥著這個市場,這就是定時炸彈,導致出現意外的頻次變高,有可能真會導致政策轉向一個不太靠譜的方向,或者說是民意所需要的一個方向,輿論有時候真的能左右很多事情。

車企最終是要服務市場的,換句話說就是服務民意。民意不一定是對的,但你必須得為他服務,要不然的話他不買單,這是核心。哪怕是錯的也得按著民意的思路來。

邱鍇俊:對,我在和一些車企交流時他們也表示,不用能量密度最高的電芯而是他們認為很安全的電芯來做。而且5系電池和811最終體現在續航里程上的差距可能也不大,所以我覺得安全這套話術,對于一些傳統主機廠來講還是有用的。

龐義成:那個挺有趣,我也有些看法。像寧德時代這樣的企業和主管部門的核心利益是不是完全一致?對于主管部門來說,核心利益是把市場順利做大,并且能順利安全地退出。但對于寧德時代,需要的是快速做大,然后獲得較高的可持續毛利,然后是安全。因此在實際發展過程中可能會出現這樣的情況,由于市場競爭需要,寧德時代左手打技術牌,不斷地提升能量密度,搶占技術制高點,滿足一些激進企業的需要,快速推動所謂的材料技術的升級及應用;而右手就來打價格戰,搶奪所謂的低端市場。

楊昭:這就有點隔岸觀火或者說霧里看花的意思,因為發展過程中技術的改進實際上是我們不可預知的,我們也沒有辦法判斷短板是不是全修正了。技術在不斷升級,不僅僅是能量密度,安全性的短板也在補,這些東西不是我們能全部獲知的。所以如果我們簡單的就說811不安全,這個結論是不可能成立的。

邱鍇俊:你的這個問題我正好也思考了一下,我們在寫寧德時代和比亞迪這次爭論的文章時,文章結尾我們加了這么一句話,“中國新能源汽車如果曾經有過一塊共用的遮羞布,如今是再也用不上了。”什么意思呢,就是說他們倆都要走出國門成為國際供應商,我覺得他們是會雙標的。寧德時代有好產品也有很一般的產品,他們自己在視頻里也說了,供給國外某車企的時候,對方提出了針刺需求,寧德時代也給出了解決方案。其實就很簡單,一分加錢一分貨。我認為寧德時代不會犧牲相對的安全,但它產品的平均安全性是否是車規級的不好說。

可能像刀片電池這樣稍微犧牲一點能量密度,但在安全性上有突出表現的這么一個解決方案也不失為一個較好的組合。

楊昭:突然想起一個題外話,就是渦輪增壓,渦輪增壓著火的概率是遠高于自吸的,但它卻逐漸替代了自吸成為了全球的主流。因為這里面有個概率的問題,渦輪增壓滿足的是排量小、動力輸出強的需求,是更高的經濟性,機會成本里面這些都是大概率。但安全問題卻是一個極小概率。

從公開的信息來講,特斯拉一定是燒的最多的,但這似乎從來沒有阻止過特斯拉的銷量持續上漲,就是兩害取其輕。

龐義成:楊昭這個例子特別到位。經濟性的提升其實就是滿足人類的基本欲望,人在面對欲望的滿足和恐懼時,會計算概率,很多人愿意冒這個風險,這就基本道理。所以回到剛才那個話題,我認為技術的進步還是會快速發生,因為技術的快速進步就是提升經濟性,同時,燒車也會繼續,但是總體的賽道方向不會被扭轉,所以我不太擔心由于燒車導致輿論讓政策改變,這種可能性比較小。

全球競爭格局下,中國頭部企業的優勢在哪?

龐義成:當市場是全球競爭的情況下,中國兩強能否取得對全球五大的競爭優勢,這是一個蠻有意思的話題,值得聊一下。

邱鍇俊:不太好判斷。首先還是從市場來看,比亞迪和寧德時代的市場份額變化主要跟中國市場變化相關。從這點來看,中國市場我覺得目前是短期調整階段,應該還是會恢復到一個增長的趨勢中。寧德時代這次跌了比較多,因為今年整個市場1-4月就跌了40%左右,所以,他的份額也隨之下跌了不少。

中國市場如果能恢復到原來的體量,比亞迪和寧德時代應該都還能比現在的份額再增長一些。變量應該是國際市場, LG、三星和SK,他們國際市場的客戶關系應該還是挺多的,而且很早就開始做配套,起碼比比亞迪早。因此在國際市場上,寧德時代應該比比亞迪走的更前一點,因為都已經有確定的一些合作關系在了。所以就是在全球層面,我覺得寧德時代的機會還是挺好的,前三的位置基本上沒有什么問題,而且在國產特斯拉上,我估計他可能大部分替代掉LG,當然這點還要再觀察。

比亞迪出手太晚,所以需要比較長的時間才能建立比較好的穩定的關系。當然比亞迪在中國國內的外供可能在明后年也能看得到,但它的量會有多大就不太好把握。三星產能擴產的幅度很小,他們比較保守, LG、松下和SK的決心要相對大些。

楊昭:我說一點值得關注的,就是特斯拉動力電池技術路線的調整。因為它是龍頭,目前,不論是規模還是市占率看都是毫無疑問的,而且還在向上發展。那么他一變,大家都得跟著變,整個份額就得跟著變。

比如說一季度排名里面的松下,我覺得變量會非常大。因為松下給特斯拉供的就是小單體圓柱,如果我的假設成立,特斯拉轉換了技術路線,那松下就可能掉下去了。松下雖然現在和豐田在做方殼,他也在調整,但作為后進者,松下既沒有規模也沒有成本,更沒有成熟技術。舉個具體車型,豐田的C-HR和奕澤,用的就是松下大單體方殼,系統只有131Wh/kg,賬面數據來看已經遠遠落后。另外,如果守不住特斯拉或者特斯拉變了,那有可能對松下就是致命的打擊,占比絕對大的份額就沒有了。

(豐田C-HR)

還有一個點就是軟包,當年軟包和小單體圓柱、方殼一度是并駕齊驅,但現在也基本上淡出了。歐洲方面原本還做拿軟包去做一些試驗性的產品或者是平臺的規劃,但后面也不做了。

現在來看,圓柱幾乎就剩特斯拉,方殼基本是所有車企在使用,可以看到單就一個包裝規格,就給整個行業帶來很大影響,而這里面還有一個單體標準化的問題。

大家都知道,如果單體標準化,帶來的成本節約是空前的,所以一定得走這條路,否則可能會活不下去。還有包體標準化,現在個別企業在它所有的車型已經實現包體標準化了,這也是一條路。這樣的話,競爭格局又會改變,單體標準化和包體標準化導致競爭格局越大越強,越小越弱,誰定標準誰左右市場。

目前來看的話,小單體圓柱有可能會發生大變化,第二個,軟包已經發生了大變化,快出局了;現在大單體的方殼又成為了主流,但還有幾十種的規格,那么會不會標誰化,是誰的標準,這都是變量。

邱鍇俊:補充一下,我認為軟包還不能那么快判死刑,其實歐洲企業包括美國的一些企業,他們電動化過程中還是會延續原來自己選的那一個封裝體系,所以軟包我覺得還是挺有空間的。

這次大眾收購國軒也要建軟包線,奔馳也是用軟包,而且寧德時代其實也有量產和儲備。但是前五的較量確實是要看大車企的方向,而且我們可能還要考慮特斯拉自產電池的情況,說不定他是五大之一,甚至超過五大,顛覆電池行業。

龐義成:剛才的話題特別有意義,就是標準接下來會怎么走?你們的判斷是誰的份額領先誰有標準定義權,我基本贊同,但是覺得剛才說未來競爭的變量中還少考慮了兩個變量——大眾和豐田。

大眾最近干的事兒大家都看到了,左手國軒,右手江淮,它的基本目標是2025年在國內銷量到150萬臺電動車,也就是說從今年ID.4上市開始,大眾必須每年都以超100%的復合增長到2025年才有可能達到目標。所以大眾會扮演一個非常重要的角色,顯然它絕不甘心讓特斯拉一家獨秀。

楊昭:它的優勢也很明顯,就是MEB平臺,核心就是標準化。無論是電車還是油車,實際上都是聚合了大量非標件的產物。誰標準化做得越好,誰的成本越低,競爭力就越強。

大眾為什么一開始不做車而是做平臺,實際上就是為了規模,還有電子電氣架構。雖然他自己承認現在軟件有各種各樣的問題,但至少在架構這塊也做了標準。雖然不像特斯拉有這么牛的軟件開發和迭代能力,但是大眾把架構已經做到全球領先水平了。那么當他基于標準化平臺發力的時候,出車的速度會特別快,并且能做到全細分市場覆蓋。

搶時間是大眾的第一步,第二步就是高度的標準化搶成本,最后一個是搶規模,大眾其實想的特別明白。傳統車企里面大眾可能是做得最好的,還沒等大家反應過來,他已經占領了每個市場,且占到一個相當大的份額,這是他的謀略。歐洲品牌里面大眾在電動化上是最激進的。收購國軒也好,收購江淮也好,只是他戰略里面的一小步而已。

但是他和特斯拉的路完全不同,特斯拉是玩革命,革工藝的命、革流程的命、革成本的命、革材料的命,天天在搞革命,有時候可能一不小心革了自己的命,特斯拉是冒險主義。

龐義成:那你怎么看豐田?

楊昭:豐田一直是慢的,但同時也是最穩的,后進者也有后進者的優勢,他可以去學。因為現在變量太多,一直在變化,豐田有可能學到了一個成熟的東西。但問題是電動汽車離成熟還有多遠?先看熱鬧然后能準確的在一個高起點進入嗎?我覺得很難,更多是有點賭的成分。 從豐田目前推出的試水車型,讓我有點看到了當年的諾基亞。

龐義成:所以這里面有兩個很大的變量,一個是特斯拉,它在技術變革方面的領導力到底會表現成什么樣,第二就是大眾和豐田。雖然現在公開披露信息非常少,但豐田的三大主力——美洲市場、中國市場、歐洲市場都在快速啟動電動化。

以豐田的能力,想要達到或者接近大眾的水平,也不會用太長的時間。此前我與豐田中國的人交流過,他們雖然認為混合動力是最優的解決路線,但是從來沒有停止在純電方面的研發儲備,我相信這句話不是白說的。而且,它手里還有燃料電池技術。

所以,整車市場的競爭方面,特斯拉,大眾,豐田這三個大家伙有可能會影響市場走向和競爭格局,這是大概率的,前兩個已經出現了,第三個會不會出現,我們等等看。以他們的能力,應該可以快速搶占市場份額,那么就會影響動力電池的市場結構、技術路線、標準、定價等等。

因此,在這樣的情況下,要思考寧德時代和比亞迪有什么優勢,去跟五大競爭?

我覺得大概會有幾個方面,第一是產能準備,現階段產能準備可能是一個非常重要的情況,為了應對未來巨大的市場需要,都在拼命擴產。但是也有風險,萬一技術變革迭代了,所有的產能都將歸零。因此,產能擴張和技術進步的風險需要平衡。

第二個競爭點就是在技術進步上和主機廠能不能取得議價權或者是平等對話的權利,也很重要。所以接下來要看比亞迪和寧德時代在全球市場結盟的能力,是否能像國內這樣成立很多的合資公司,大家結成技術和標準同盟。

楊昭:這里面有一個最大的變化就是特斯拉,這個企業要命的在于他的技術革新無孔不入、無處不在。

干電極、工藝流程的優化、預鋰化……,作為一個外行來講,咱們沒聽說過大眾干這事兒,也沒聽說寶馬干這事兒,國內車企也沒有。但是特斯拉在干這事,就是說你不知道他還有多少張牌沒出,或許六月份的“電池日”能見分曉,但單從這幾項來講的話,殺傷力已經很大了,他還在拼命的做材料、工藝的研發,意味著特斯拉還有很多殺招,甚至有可能超過LG化學,超過寧德時代,因為特斯拉沒有固化的思維,他的電池是零,可以隨意折騰。但LG和寧德時代這樣的巨無霸,想折騰都要考慮考慮。

龐義成:最后我們來總結一下,寧德時代和比亞迪到底在爭什么?

邱鍇俊:其實大家對此觀點還是很不一樣,不能一以貫之,我覺得有幾個觀察角度:

第一是在現有水平下的技術路線之爭;第二個可能就是全行業對于電動汽車動力電池安全的看法,不同的車企可能還是不一樣的;然后第三個就是看動力電池技術,要靜態來看也要動態的來看,然后還要結合真實市場需求來看,才能支持我們做一些長遠的比較靠譜的判斷。

楊昭:首先磷酸鐵鋰卷土重來這事,我在去年年初的時候就已經講了。我說這事兒很容易判斷,因為是典型的政策導向,補貼快速下滑導致的成本壓力持續上升,導致市場尋求一個迅速降低成本的解決方案,僅此而已。但這只是一個短期的行為,真正決定因素必須由市場來說話,由需求來說話,那我的最終的結論是什么?需求還遠遠沒有滿足,因此現階段的這種爭論沒有任何意義和價值,最終由需求或者消費者來決定。

龐義成:爭論有沒有意義我覺得可能要分兩層看,第一層,就爭論本身而言,它能夠讓我們大致梳理清楚目前存在哪些問題,如果這些問題能夠引起大家的思考,其實是有助于行業發展的。

第二層,今天的討論,觸及到了一個非常廣闊的領域,在每個人眼里都有很多變量,這的確讓判斷難以特別準確,但我也認為這恰恰是魅力所在。正是有很大的變量,才會讓行業內的人去努力探索,正因為有很大的變量,才能讓消費者獲得巨大的全新福利,這是市場成長的基本動力。

今天的討論還只是很粗線條地碰觸了一下變革的輪廓,如果由于我們的這種粗線條的討論,能激發業內的更專業的人出來參與討論,給我們拍磚也好贊同也罷,都會有助于把探討引向深入,它的價值就在這兒。

來源:第一電動網

作者:鄧婭

本文地址:http://m.155ck.com/news/jishu/118810

本文版權為第一電動網(m.155ck.com)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。

版權合作及網站合作電話:17001180190

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。