你可以不認同當下的汽車企業為電動車配以鼓剎的說辭,卻也可以從另一角度去客觀看待。因為“孰優孰劣”從來都是一個需要辯證看待的問題。

時代在變,江湖的恩怨紛爭卻從未被拭除。當汽車從燃油時代跨入純電時代,過去早已固化的“鄙視鏈”,似乎又以一種新的形態暗自發芽。尤其當以特斯拉、蔚來為首的造車新勢力,和以大眾、豐田為核心的傳統車企博弈時,滋生的差異總會引起主機廠、消費者、媒體端等相關參與者之間的輿論戰。

在技術層面,從驅動模式到續航里程,從車機系統到三電技術,甚至到各級零部件間的異同,人們關注的焦點從未放過任何一個可供聲討的地方。曾搭載松下“5號電池”組的特斯拉尚且如此,如今選用鼓式制動的大眾ID系列,又豈能在短期內消除外界對這一舉動的質疑?

雖說大眾集團早就用官方口吻對此進行了解釋,但如若能從技術本身來闡述這一抉擇的合理性,顯然會更為具象。而近日,據作為大眾汽車零部件供應商的大陸集團處可知,電動車之所以“愛上”鼓剎,似乎在其推動的制動解決方案 EPB-Si中便有著較為清晰的邏輯。

不論優劣,存在即合理

汽車產業中一向不缺偏見,剎車系統以“碟剎”更能凸顯價值的論調,已是人盡皆知。好比三缸機當下的處境一樣,技術的升維很難突破市場端的言語封鎖。放在剎車系統的評判上就是,相比碟剎(盤式制動器),廉價、丑陋、剎車性能一般等結論都是鼓剎一貫有之的標簽。

就此前大眾集團給出的說法來論,ID系列電動車依靠單電機就足以實現減速,對后輪剎車的依賴程度遠不及傳統汽車。而據大眾對電動車消費者的使用情況調研顯示,除了緊急剎車以外,后輪剎車存在的意義更多地是在于駐車制動層面。換言之,雖然碟剎的優點在于能在任何場景下都能進行較好的制動,可面對電動車的真實使用場景時,使用鼓剎似乎更能在保證同等剎車效力和降低成本之間保持平衡。

興許從此后的輿論反饋來看,這樣的辯駁很明顯未得到大多數消費者的認同。特別是在大多數的電動車企依舊遵循著以往的認知而選擇碟剎時,大眾汽車這樣的回應也就更顯無力。可即便如此,基于各大車企對旗下電動車的定位,我們依舊不能就此定下偏頗的結論。

眾所周知,撇開傳統汽車和電動車在機械結構上的差異,僅以汽車制動系統的主要功能為基礎來看。使用不同的制動器,其目的都跳脫不了兩個方面:其一是使得其汽車能完成從動態減速至完全靜止的行車制動功能;其二就是我們通常使用手剎來完成能時刻保持在靜止狀態的駐車制動。

但與此同時,當電動車不再使用傳統內燃機+變速箱為核心的動力總成時,其一并出現的新特點就促使各大車企在評價整車制動系統的優劣上,需要做出新的權衡。

畢竟和傳統汽車的動力輸出特性不同,電動汽車所使用的驅動電機具備向車輛提供加速和減速扭矩的能力。前者能帶來的加速體驗不用贅述,后者通常就演變成了電動車的制動能量回收技術。而當這種能提供減速扭矩的能力,利用在了車輛行進中制動的過程中時,對制動器的負擔自然會降低不少。

對于以美觀、行車制動效力高為賣點的碟剎,強力制動下還能盡可能克服熱衰減,本是其在物理特性上討喜的關鍵所在。那由此一來,碟剎應用在電動車上豈不是合情合理?但事實上,從電動車的行駛特性和使用場景來分析,在達到和碟剎相同效果的情況下,若能降本和減少對動能回收的影響,想必鼓剎應用在電動車上就有了意義。

結構性差異帶來的本質變化

碟剎之所以能成為主流,就像上文提及的,除了表層的顏值方面,開放式的結構能對剎車進行有效散熱亦是其最大的優勢。制動過程中,由于摩擦材料與制動盤摩擦而產生大量的熱量,能以最快的速度釋放出去。那么,電動車如果要“愛上”鼓剎,如何克服熱衰減就成了一大難題。

好在,在電動車大行其道、電驅技術大幅提升的今天,其工作模式的特殊性確能給鼓剎一個正名的機會。基于電動車能量回收的原理,盡量減少能量的損耗是第一要義。電動汽車的車輛加速使用驅動電機實現是明確的,可通過電動機來完成減速也是實打實存在的。

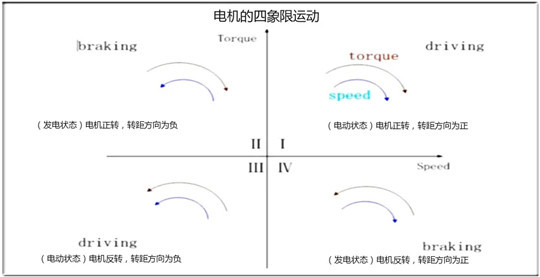

在已定義的“電動機四象限”運行過程里,在進入第二象限后,電機運轉方向和力矩輸出的方向相反,并以此不斷向驅動軸提供反向的力矩,可以使得車輛能在剎車介入的同時通過電動機自身的特性來一同完成減速。

通過大陸集團向外界透露的數據能發現,使用動能回收技術的電動車,從能量角度來說對摩擦制動的需求減少90%,而減少的這部分制動能量也就是僅通過剎車來達到制動目的時由摩擦釋放出的熱能。

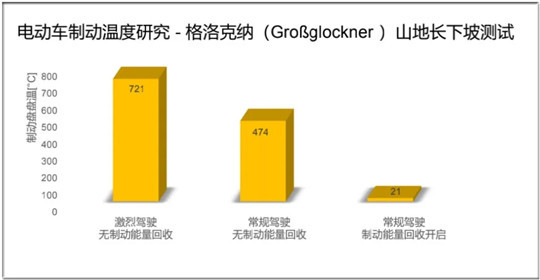

在針對整車的格洛克納山路長下坡實驗中,哪怕在有著路線長度15km,海拔差1500m,平均坡度9.5%,每一輪測試時間是40分鐘的苛刻條件下,一旦打開能量回收系統后,摩擦制動產生的熱量就會大幅度降低,相比同種駕駛屬性未開動能回收功能的情況下,制動盤溫度僅僅上升到21度。

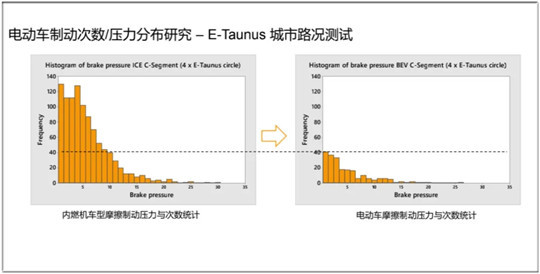

其次,在名為“E-Taunus”,包括山路和城市路況且單圈全長85km的綜合路況測試中,也能發現在能量回收技術的應用下,電動車在這條線路中摩擦制動次數相比燃油汽車會大幅度減少,大部分情況下只需依靠電機制動就能夠滿足當時的減速要求。

而對于電動車而言,為了盡可能地減小剎車對續航的影響,控制輪端制動的拖滯力矩,本來就是非常重要的一點。有評估方法顯示,輪端拖滯每減少小1Nm,能夠幫助車輛提升10km~15km續航里程。如此一來,通過剎車系統對制動需求的判斷而施以最佳的剎車力度,就顯得很重要。

恰巧,由于鼓式制動的產品結構中有一系列能夠幫助剎車片保持與制動鼓之間脫離狀態的彈簧零件,諸如大陸集團EPB-Si剎車解決方案中,能采用“全球統一輕型汽車測試規程(WLTP)”的測試方法,來合理控制動中后輪端拖滯力矩大小的方法,便能得以形成。

綜上可見,在此種技術的加持下,鼓剎應對熱衰減問題的惰性,在電動時代不會就此凸顯。而合理控制車輪拖滯力矩的潛力也在無形中加強其在電動車領域的存在感。當然,在其他的優勢中,事關駐車制動效力的強弱也是鼓剎能體現自身價值的地方。

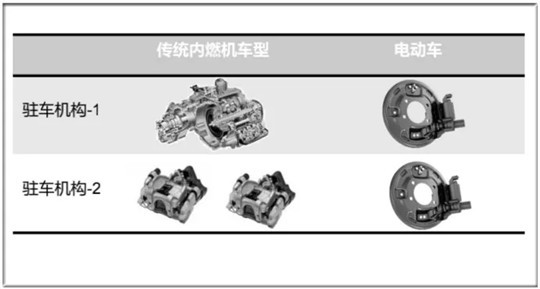

無論是P檔和手剎,還是如今已普及的電子駐車EPB系統,令車輛達成原地駐車,都是通過變速箱中的一個機械鎖止結構的來實現的。而當電動汽車大幅度簡化了變速箱設計,鎖止機構不再是一個必備的設計選項時,擁有更有力的駐車制動效力無疑是電動車研發中會涉及的關鍵之一。

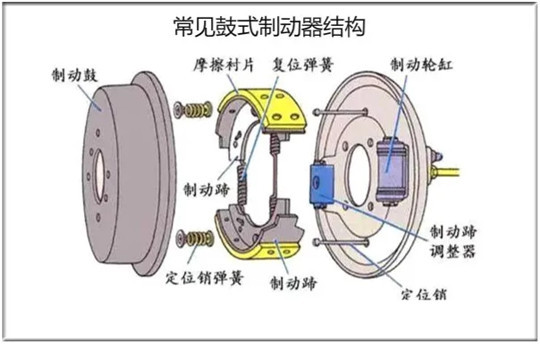

此時,制動系統要充當起一個更為重要的角色,那鼓剎物理特性的優勢勢必會因此顯露出來。熟悉不同制動器結構的人都知道,鼓剎制動的原理在于,駕駛者踩下制動踏板后,液壓機構會將踏板力傳遞給安置在制動鼓內的兩組制動蹄片。在受到壓力向外膨脹擠壓時,其便能在與制動鼓接觸時形成強烈的摩擦制動力。

但另一方面,除了最根本的摩擦面積變廣外,鼓剎的機構特性還會帶來制動力放大的效果。當制動蹄片緊壓制動鼓,本身固定的蹄片由于反作用力抑制了制動蹄片向制動鼓轉動方向轉動,從而產生一定的扭曲變形。此時固定的蹄片受到制動鼓轉動方向的反作用力使摩擦阻力變大。

也就是說,基于鼓剎的內部是一個組件旋轉布置的結構,產生的自增力會隨著車輪的轉動把這部分壓力傳遞到制動蹄上,在更大的接觸面積下,鼓剎能夠在保證外觀體積相當的前提下,實現相對于盤式制動更高的剎車效能也就成了必然。

現在的法規要求車輛的最高駐坡坡度要達到20%,但考慮到電動車取消P檔鎖后亦能優化駐車效能,若要盡可能地超過這一標準,通過調整鼓剎配置來實現,很明顯會更為行之有效。至于針對像制動粉塵排放此類環保方面,采用封閉結構的鼓剎,其優勢也能不言自明。

時至今日,“電動車是未來”早已是全球汽車行業所達成的共識。只是在這個行業面臨變遷與轉型的過程中,固有的發展模式和認知也在時不時地被打破。剎車系統在電動時代的身份轉變,只是眾多表象變動中的一個縮影。你可以不認同大眾汽車為ID系列配以鼓剎的說辭,卻也可以從另一角度去客觀看待。“孰優孰劣”從來都是一個需要辯證看待的問題。過去是這樣,當下更是如此。

來源:蓋世汽車

作者:曹佳東

本文地址:http://m.155ck.com/news/jishu/142349

以上內容轉載自蓋世汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。