蓋世汽車訊 據外媒報道,格拉斯哥大學的研究人員一直在研究開發更具可持續性的鋰離子電池,以提高存儲和電能輸送的效率。最近,研究取得成果,研究人員制造出一種新型3D打印電池,可使用由植物淀粉制成的電極以及碳納米管,可為移動設備提供更環保、容量更高的電源。

鋰離子電池輕巧、結構緊湊,且可承受多次充放電循環,非常適合在多種設備中使用,包括筆記本電腦、手機、智能手表和電動汽車。像眾多電池一樣,鋰離子電池正極通常由鋰鈷/錳氧化物或磷酸鐵鋰制成,而負極由鋰金屬制成。在充電過程中,鋰離子通過電解質從正極流向負極,并儲存于負極中;放電過程中,離子又以相反的方向流動,通過電化學反應產生電能。

(圖片來源:Journal of Power Sources)

但鋰離子電池存儲和釋放電能的電流設計存在物理限制,其中之一就是電極的厚度。較厚的電極會限制鋰離子在電極上的擴散,從而限制其比能量。電極厚度增加還會降低其應變容差,變得更易于破裂。一旦電極破裂,電池將無法繼續使用。

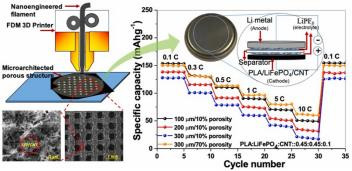

該研究小組研發的電池通過引入微小的納米級和微尺度孔或細孔,可使電極尺寸和表面積更平衡。與外部尺寸相同的固體電極相比,通過在電極表面和內部打細孔可大大增加表面積。為此,研究人員使用了增材制造技術(也稱為3D打印),嚴格控制電極中每個孔的大小和位置。

研究人員還在3D打印機中添加了新開發的結合聚乳酸、磷酸鐵鋰和碳納米管的材料,其中聚乳酸是一種可生物降解的材料,由玉米、甘蔗和甜菜的淀粉加工而成,可提高電池的可回收性。

研究人員制作出厚度分別為100、200和300微米的三種圓形電極,并采用不同的材料組合測試每個電極。通過在整個電極中引入嚴格控制的孔網格,可將材料混合物中碳納米管占比從3%變為10%,將孔隙率從10%變為70%。

該團隊開發的300微米電極電池具有70%的孔隙率,在測試過程中表現最佳,其比容量為每克151毫安培小時,是具有相同厚度固體電極的傳統鋰離子電池性能的2到3倍。300微米電極的表面積會隨孔隙率增加而增大,從而影響電池的面容量。與在100微米電極中獲得的1.7 mAh cm-2(毫安每平方厘米)相比,較厚電極每平方厘米能夠存儲4.4毫安小時,增益為158%。

這項研究由格拉斯哥大學James Watt工程學院的Shanmugam Kumar博士領導,其它研究人員分別來自阿布扎比哈里發科技大學、德克薩斯A&M大學和美國亞利桑那州立大學。

Kumar博士表示:“鋰離子電池在日常生活中越來越普遍,并且隨著交通運輸電氣化和世界可持續的不斷發展,它會變得更加普遍。但是,鋰離子電池存在可持續性問題,因此必須尋找到新的方法使鋰離子電池變得更加環保。此項研究中心使用的3D打印技術可以很好地控制電極孔隙率,因此我們可以精確開發出能解決當前鋰離子電池部分問題的超材料。基于這種材料設計出的電池具有高比容量和面容量,且具有出色的循環性能。初步實驗結果令人鼓舞。我們希望可以不斷探索這種微體系結構,發現更多可能性,從而為未來制造出更好的可回收電池。”

來源:蓋世汽車

作者:劉麗婷

本文地址:http://m.155ck.com/news/jishu/142939

以上內容轉載自蓋世汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。