一項全新的研究表明,大約20-30%的汽車發動機制動(注:發動機制動就是在變速器掛上擋位的情況下,腳離開油門踏板,利用發動機運轉時的摩擦系數就可以產生較強的制動效果)時會排放出直徑超過3納米的顆粒物。研究指出,目前各地區的排放法規都沒有將這類顆粒計算在內,也沒有相關機構對這類顆粒進行過安全風險評估。

這項研究由芬蘭和希臘的科學家指導,他們將論文發表在了美國ACS雜志《環境科學與技術》上。研究中指出,這類顆粒的特性和形成機理與普通的煙塵顆粒完全不同,它們來自機油,并且具不具有揮發性。因此,研究得出的結論是,通過排氣微粒過濾系統可以大幅減少此類顆粒的排放。

研究者還指出,駕駛環境對顆粒物排放同樣有影響。在排放法規中,這被劃歸入瞬態駕駛循環排放標準中。而結果就是,有些排放顆粒研究的項目主要焦點都集中在瞬態駕駛循環上。然而,不同環境下汽車顆粒物排放的詳細數據研究非常有限。

一般來說,研究者僅在瞬態循環中觀察顆粒排放情況,顆粒尺寸的分布具有兩種模式,在急加速情況下顆粒排放是最多的。瞬態駕駛環境的不同會影響到核模態顆粒(nucleation mode particle)和煙塵顆粒的排放。

發動機制動有其明顯的優點,就是能夠節省油耗。對于采用燃油直噴技術的發動機來說,發動機制動過程中,油耗為零。發動機制動還能夠令制動系統的生命周期更長,因為它是利用發動機本身的機械摩擦減速。

在研究報告中,坦佩雷理工大學(Tampere University of Technology)、赫爾辛基應用科學大學(Metropolia University of Applied Sciences),芬蘭氣象研究所以及希臘亞里士多德大學(Aristotle University Thessaloniki)進行了3項實驗。其中,一項為重型柴油商用車的路測,另兩項是在底盤測功機上進行,實驗對象是搭載汽油直噴發動機的乘用車。

實驗結果如下:

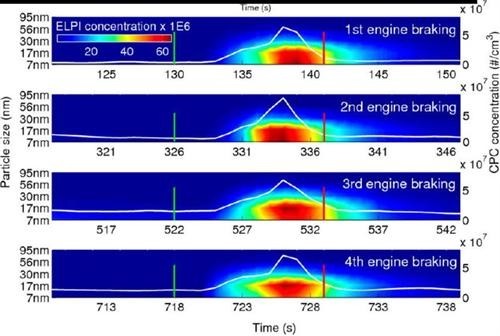

在第一項重型柴油商用車路試實驗中,顆粒排放密度峰值出現在下坡路段(利用發動機制動),此時的顆粒物直徑小于7納米。

在底盤測功機上模擬歐洲法定駕駛循環的條件,搭載燃油直噴發動機的乘用車同樣在發動機制動過程中排放顆粒。而此類車輛在減速時排放的顆粒物最多。顆粒直徑從不到10納米到超過20納米不等。

發動機制動過程中排氣微粒大小分布色圖以及顆粒濃度

分析師指出,發動機制動過程排放顆粒的現象與機油有關。顆粒的直徑、非揮發性以及其包含的鋅、磷、鈣等物質對人類健康造成的負面影響不亞于汽車尾氣排放的顆粒物。除了在發動機排氣系統中加入過濾裝置之外,另一項可選的方法時改良機油的特性,例如期中的金屬元素含量以及機油黏度。

從排放控制的角度來看,年款較早尚未配備顆粒過濾器的汽車以及采用新型發動機技術(例如燃油直噴)的新款汽車都有可能產生顆粒,因為后者并不強制規定安裝顆粒過濾裝置。這項研究發布后,讓我們認識到了兩個問題:首先,普遍人們認為只有在汽車急加速或怠速時才會產生顆粒物排放,但實際上,即便發動機不給油的情況下(例如發動機制動),同樣會排出有害顆粒物。另外,不能過分依賴發動機的燃燒或噴油技術,即便是這類采用先進技術的發動機,排氣系統仍然應該安裝適當的顆粒過濾裝置。

來源:蓋世汽車網

本文地址:http://m.155ck.com/news/jishu/27652

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。