新能源汽車突破了百余年來一成不變的能量儲存和轉換系統的布置,由內及外的影響了汽車的造型設計。在汽車同質化越來越嚴重的今天,這種來自基本架構和布局的變化是極為難的,特別是對于一直期待變革的設計師來說。

長久以來,特別是進入新世紀以來,汽車設計師更多的是在做造型Styling,而不是真正的設計Design。除了強制法規的原因之外,汽車架構越來越穩定成熟是另一個主要原因。

設計被限定在了汽車薄薄的皮膚范圍內,更深的變化完全被穩定趨同的架構所阻礙。套娃設計剛出現時,人們還覺得這是設計的強勢進步,但很快便對其展開了批判——因為這不是波普藝術在汽車界的擴散,而是扼殺設計多樣性的懶惰。

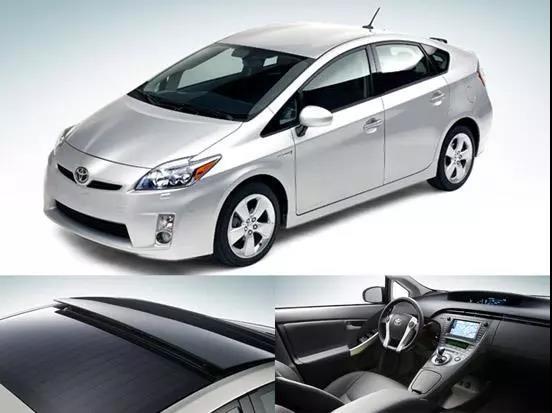

豐田普銳斯系列作為普及型新能源汽車的開創者,在二十多年前為業界樹立了榜樣。三角形的側剪影輪廓不僅驚艷世界,也為后續換代和系列化拓展車型的設計奠定了勇于探索、卓然不凡的基調。相比之下,特斯拉的造型設計創新更多地集中于細節,但它誕生在純電動車開始為大眾所接受的時代,因此,贏得的關注反倒比普銳斯要多。

特斯拉在設計方面最令人印象深刻的便是“閉上嘴巴”的前臉,這個創新細節成功的塑造了品牌設計差異化,標志著特斯拉設計發展的全新階段。不過有些人的熱情過于直白,將這樣的“閉嘴”設計描述為電動車的必備特征,這就以偏概全了。

一個品牌的獨特之處,并不等同于一個車型的設計必備。何況電動車不需要大的冷卻進氣格柵,只是以前電池技術初級階段的情況,現在的大容量高密度電池所需冷卻量其實一點也不比傳統燃油車小。而且從Model X開始,特斯拉的進氣口也變得很大了,只不過隱藏的比較好而已。

目前市售電動汽車的動力輸出單元仍然集中在前機艙內,而電池的布置形式受到基礎燃油車地板和車身的約束,相對而言比較多樣化。但未來純電動車型都將建立在專門的全新平臺上,電池的布置位置也更多的集中在乘員艙的地板區。

沒有了后驅傳動軸,地板可以做到完全平整,但為了容納更多電量,地板的高度也明顯升高了。之所以跨界車越來越多,和這個原因關系很大。全新架構的尺寸需求,為整車側面設計的姿態提供了全新選擇——傳統車身形式難以匹配這種姿態,只有融合不同車型特征的CROSS-OVER理念才具有最佳平衡效果。

汽車內飾大屏幕的流行其實和電動架構關系不大,只是交互界面的平面化革命恰好趕上了大眾化電動汽車的普及浪潮。特斯拉另一個成功之處就是抓住了這個交互革命的變化點,用一塊大到令人驚愕的巨型屏幕定義了電動車內飾的科技感。

關于超大型屏幕是否有必要的爭論是沒有結果的,設計師也早已不再糾結——既然用戶喜歡,就盡量做得大一點。不僅如此,越來越多的汽車設計部門都建立了專門的交互界面設計團隊,不再簡單借鑒手機界面的創意,而是更專業更具針對性的對待這種需求。

在這一點上,捷豹路虎思考得更深——讓用戶覺得驚艷的其實不是屏幕的超大尺寸,而是前所未有的、超出一般想象的創新和獨特——大屏幕只創新的手法之一,并非全部。所以捷豹路虎在一塊并不大的屏幕上設計了兩個旋鈕,但這旋鈕是懸浮在屏幕上的,外觀看不出任何聯接機構,而且旋鈕還是空心的,里面還能顯示影像信息。實際上這完全是物理機械設計的創新,但卻賦予屏幕交互全新的視覺和操控感受,同樣贏得了全世界的喝彩!

蔚來的NOMI也是類似的成功設計。那塊擬人化的顯示界面科技含量并不算高,背后隱藏的智能技術也不算新鮮,但這些技術的組合是前所未有的、這種把智能助理擬人化的形式也是前所未有的,所以它就獲得了眾人的喜歡——創新不拘泥于狹義的技術和裝備,給人創新的驚喜體驗才是本質。從這個角度講,特斯拉、蔚來這些全新品牌對于設計創新的意義是非凡的——他們從徹底脫離傳統理念的全新立場來思考新設計的面貌,雖然不一定完美,但的確為設計師打開了許多從未被注意到的大門。

來源:汽車商業評論

作者:常冰

本文地址:http://m.155ck.com/news/jishu/73947

以上內容轉載自汽車商業評論,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。