“高端大氣上檔次,低調奢華有內涵。”一句玩笑語中,卻說明白了豪華和高端,在一定程度上是具有等同意義的。

高端,傳統意義上代表著豪華車。而且,過去豪華是由德系高端定義的,像奔馳、寶馬、奧迪;當然,超豪華也是由德系定義的,像邁巴赫、勞斯萊斯、保時捷。除了氣派的形象外,核心在于性能卓越、做工精良,以及“高級感”。

如今國內市場,千軍萬馬都想過“高端化”的獨木橋。不過整體來看,一番折騰下來,結果并不盡如人意。品牌—產品—市場的閉環,遲遲無法閉合。自主品牌的高端化,品牌向上,雖是必然之路,卻也是西西弗斯推石上山之路。

其中領頭的兩家,當長城汽車的創始人魏建軍賭上自己名字的時候,WEY代表了邁向高端豪華的希望和決絕。而領克也是經過四年的準備,2016年才吹響高端化的號角,到今年北京車展推出SEA浩瀚架構,進入一個新階段。但是,你仍然無法說它們的高端化就成功了。

同時,隨著時間推移,未來的高端和豪華的定義正在演變。這就說到了特斯拉,要說做工,可能與領先的國產車還有差距,但是為什么還是有那么多人成為它的粉絲?

實際上,消費群體也發生了巨大的改變。從雷克薩斯當時面對的波波族,到Y世代、Z世代成長為主流購車群體,他們關注時尚潮流的造型之外,更突出的需求是智能化、個性化。所以,奔馳和特斯拉,就像摩托羅拉、諾基亞和蘋果,成為未來時代的兩種選擇。

那么,是選擇豪華的高級感還是潮流的科技感,對于自主品牌來說,雖然都想要,但終究是“To be or not to be”般的路徑選擇,站在未來的分叉路口,風往哪個方向吹呢?

豪華的背后

高端化,代表著產品更高的售價和溢價。舉個例子,最近上汽通用推出的別克Avenir版本車型,直接把別克品牌的售價區間上抬3~10萬元。品牌和產品高端化的好處顯而易見。

實際上,高端化也是消費升級和汽車產業升級的一個出口。但高端化的背后,究竟能不能代表更高的技術含量、更好的用戶體驗、更高的價值,是需要所有中國汽車人共同探索的。

高端化曾經的定義,背景是國家的制造基礎。就像“汽車發明者”奔馳是德國制造,沃爾沃是瑞典制造一樣,代表著產品的精品化程度。而奔馳代表的豪華,就是那種身份和精品的象征,也是自主品牌努力的方向。奔馳所代表的德系車企的高利潤,也是眾多自主品牌追求高端化的核心驅動力所在。

就像第十代 奔馳S級發布的時候,以雙連屏為主要特征的內飾設計不單單引領了奔馳自家的設計風格,甚至定義了豪華氛圍應該具備的因素。當下自主品牌層出不窮的雙聯屏內飾,不能不說是取經自奔馳。而全新11代S級的環抱式、“游艇駕駛艙”風格,無疑又將掀起一波豪華跟風潮。

在高端化之路上,還有個著名的案例,就是豐田雷克薩斯的崛起。豐田雷克薩斯的成功,甚至成為照亮國產汽車自主品牌向上拓展的燈塔。雷克薩斯高端獨立品牌運作的模式、方式、策略等,為眾多致力于品牌高端化發展的國內廠商所借用甚至模仿。

不過,我們知道的是,雷克薩斯用了6年時間、1400名工程師、2300名專業技師、10億美金的投入、450款車型分析,付出的心血和成本非常高昂。而我們不太知道的是,技術上雷克薩斯將發動機的零部件精度提升了十倍。這才是核心。而且,當雷克薩斯進入日本市場時,還進一步設立了跟豐田品牌車型的500個差異化要點“LEXUS MUSTs”。

反觀我們國內的車企,喧囂浮躁,恨不得一兩年之內就能全部高端化。口號喊得山響,但是,對于高端化的認知和理解,大多還停留在“換殼”和堆配置的淺層表象上。雖然都知道,沒有核心的競爭能力,很難帶來目標消費群體的青睞。

高端化如果空有口號,就好比軍隊唯見旗手,不見將兵。而口號中的遠大理想倘若無法落地,則流于空中樓閣。所以,高端化的產品,不但得有看得見摸得著的質感,也必須充分體現于每一個細節。偉大在于細節的積累,魔鬼也藏在細節中。

實際上,目前傳統車企里面沖擊豪華定位取得階段性成功的,只有紅旗。可以說,在傳統燃油車領域,真正具備豪華車基因的品牌也只有紅旗。而紅旗的復興之路上,我們也看到它的強項還是在傳統的豪華感上面。說到短板,其電氣化方面的實力就很弱,像特斯拉的那種科技感,還差了很多。

所以,相對而言紅旗的難度都如此高,那么其它品牌,要在傳統燃油車領域趕上或超過BBA,可能性都不大。就算退而求其次,先做品牌和產品的高端化,難度依然非常大。那么,這些沖擊高端和豪華的短板根源在何處呢?

難度在體系

多少年來,中國自主品牌一直有向上走的高端化夢想,但前赴后繼,屢敗屢戰。而且,近兩年自主品牌沖擊高端的步伐也越來越快。像榮威換了雙標,其中的R標直奔沖擊中高端新能源市場。此外,除了寶駿的鉆石標,五菱宏光也正在推出凱捷,也在走高端化的路。

高端化的熱情,連邊緣化的品牌也趨之若鶩。比如,近日寶能汽車集團常務副總裁大谷俊明透露,“寶能汽車集團正在籌劃一個高端汽車品牌,定位將高于觀致汽車。”而江淮也放棄了JAC的乘用車LOGO,轉而打合資“思皓”的牌。“放棄大號練小號”的江淮,能不能在這一輪中走出來?誰也不知道,“自古華山一條路”,除此之外似乎也沒有太好的辦法。

雖說自主品牌實現高端化的夢想,向上突破完全有可能,這一天已經不再遙遠。然而,高端化沒有捷徑,需要一整套的體系建設。我們看到,北汽ARCFOX和奇瑞星途前期的失利,就在于缺少一整套體系。

吉利汽車集團副總裁楊學良一句話講得很對,“高端化本質上是價值的認同,是從設計、制造、技術儲備到產品實力,為用戶提出超越期望的價值感。”但不是說喊個口號就高端了。長安汽車董事長朱華榮在北京車展接受記者采訪時也說,“沒有理由你說我是個高端,然后你們就會來買我的,沒有這樣的理由。”

用一個物理學的名詞“勢能”來比喻,只有憑借技術和體系創造的勢能,才有做成高端化的可能。而這個勢能,是強大的技術實力賦能的,最核心的當然是正向研發的平臺體系。沒有核心的技術實力,不過是空中樓閣。

就像文首所說,自主品牌高端化的嘗試和探索,領克和WEY是兩個非常有特征的例子。起步時間差不多,但是,走到今天,我們看到兩個品牌的分野。領克在CMA平臺的加持下,后勁還是相當大,而且北京車展還亮相了基于CMA平臺而來的SEA浩瀚架構。而WEY自去年開始,就有后繼乏力的跡象。

我們知道,WEY之前,H8、H9沖高失敗是曾經的例證,而WEY在做了一番努力后,但苦于沒有全新平臺的根基,還是出現了無奈向下打價格戰,高端化受阻的困境。換句話說,15萬元的門檻邁過后,消費者依舊會覺得定價20萬元左右的自主品牌,還是比不過合資。

而長安UNI-T的探索取得了一定的成果,不過還處于產品高端化的階段,長安對于高端品牌非常慎重。這是對的。反觀ARCFOX的高端化和東風的嵐圖,更多地顯示出孤掌難鳴的清冷之象。26日北京車展上午,記者看到,東風的高層們站在嵐圖概念車iFREE前,默默地看著車,無言深思。

自主品牌高端化提了不是一年兩年,討論和爭論也無數回合,但是,直到今天,行業內能成功高端化的自主品牌,仍然寥寥無幾。此前,行業內有個認知,高端品牌的推出要基于100萬輛以上的產銷規模積累。放眼望去,能做到的還真沒幾個,因為沒有銷量而倒下的卻不知凡幾。

先行者WEY和領克尚且步履維艱,何論其他。所以,都說走高端,但體系內力不夠的話,很有可能落入欲速則不達的“高端陷阱”,浪費寶貴的企業資源。高端化需要沉下心、耐得寂寞,也希望行業人士深思。

軟件定義未來?

實際上,除了豪華的路徑,隨著全球消費者的需求和認知發生變化,加上互聯網技術帶給汽車行業的沖擊,更是讓大家站在時代分水嶺上,對品牌和汽車的認知發生了巨大變化,傳統汽車和新能源汽車開始分道揚鑣。

與此同時,對于高端和豪華的定義也悄然出現了分岔。

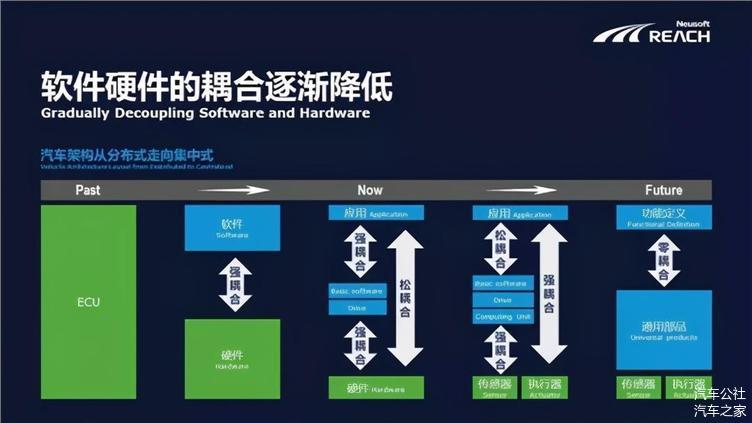

原先讓消費者覺得“貴”得值的高端和豪華背后的技術優勢,在評價標準被改寫的當下,正在面臨淘汰。比如,大排量發動機制造技術的被廢棄等等。另一方面,隨著汽車制造的技術飛躍,硬件層面的差距越來越小,而電動化技術甚至使豪華品牌原先引以為傲的某些性能被輕松突破,比如零百加速能力。

競技場忽然改變了。高端和豪華溢價的基礎一定是產品,但產品在技術層面發生了巨大改變。像特斯拉所帶來的新穎的產品體驗,尤其是智能化方面,無論是自動駕駛輔助,還是遠程控制、FOTA,都是傳統燃油車型無法充分滿足的。

就在8月25日,國投創新董事總經理李鋼表達了一個觀點,由于智能化與電動車的天然貼合性,未來的豪華車很大概率上會是高端智能電動車,“汽車智能化時代已經來臨,德式豪華車的定義將被重新改寫。”

“軟件定義汽車”的時代已然開啟,汽車終將成為一個“大型移動終端、儲能單元和數字空間”。(定義來自工信部、發改委、科技部2017年4月《汽車產業的長期發展規劃》)而汽車智能化的程度則代表了未來。

回溯歷史,過去二十年是互聯網、包括移動互聯網的時代,汽車行業主要是“+互聯網”,硬件是主角,軟件是配角。而未來二十年,將是人工智能時代,汽車行業必將是“互聯網+”,萬物互聯下,一切都將由軟件主導的網絡所驅動。

由有形到無形,由硬到軟,由外及里,硬件部分的質感成為豪華的基本條件,卻已經不是定義豪華的最重要條件。特斯拉的“換道超車”就是非常鮮明的信號。而國內造車新勢力的頭部力量,也是以特斯拉為標桿,它們毫不介意傳統車企的目光。

我們也欣喜地看到,造車新勢力中蔚來、小鵬、理想,目前做到了突圍,雖然還很稚嫩,但是希望之光已經照亮了行業前行的道路。只是,這種以資本推動的速度模式,對于“鐵甲重裝”的傳統車企來說,還顯得很沉重,無法下定決心“All in”。

然而,我們身邊的許多人換車時,已經將特斯拉Model 3、蔚來ES8、小鵬P7、廣汽新能源Aion LX等與奔馳、寶馬、奧迪放在一起考慮了,這在五年以前都是不可能的事。就像《小趨勢》中講到的,1%人的行動小趨勢,很快會影響更大范圍人的行動,一旦過了某個點,比如三到五年內,智能電動汽車時代可能會加速到來。

我們說,產品力的強大,實際上來自于思維和技術的更新,然后驅動了品牌高端化的進化之路。而特斯拉的高端和豪華完全體現在了科技含量上。特斯拉模式的出現,給高端和豪華的定義賦予了全新的含義。這些恰恰是很多傳統車企無法做到的。

就像前些日子特斯拉的市值超越豐田這個標志性事件所揭示的,馬斯克的一舉一動都讓行業震動,并不僅僅是因為他被塑造成繼喬布斯之后的國家英雄形象的需要。這背后,其實是從“豐田主義”向“特斯拉主義”轉化、從傳統工業體系向數字技術體系過渡的先兆。

具體來說,與傳統定義不同的是,特斯拉車型設計的出發點就是“具備行駛功能的計算機”,而且設計基于強大的信息技術架構。這種架構能夠實現內部所有組件的互聯,從動力總成到內部功能,并且能夠通過后續的FOTA,讓車輛在生命周期內不斷優化。

有人說過,“特斯拉是一家生產汽車的軟件公司,人機關系已經深深嵌入它的DNA。”所以,特斯拉內部的運作,也非常有別于傳統車企,可說是一家追逐摩爾定律的科技公司。特斯拉的驅動邏輯“測試與學習”法,是以人機學習為核心,通過超級生產、軟件融合、初創型領導三個“扁平化”的維度,不斷推出創新服務。

所以,我們應該能明白奔馳和特斯拉的區別。奔馳所代表的豪華,其核心本質是凌駕于凡俗實用之上的精神超越。超越物質、功能和實用,追求更高的精神、生活方式和額外價值。即便是在入門級車上,也得到折射。這是構成其品牌溢價的內在基石。除了技術優勢打造的產品力,還有營銷、服務的體系性持續投入才行,非一日之功。

而特斯拉則用“第一性原理”的矛,通過軟件實力的積累,完成了對傳統的行業之“盾”的顛覆。關鍵在于,軟件實力也是需要積累、厚積薄發的。這是大眾集團CEO迪斯博士在ID.3軟件問題焦頭爛額之際破例稱贊埃隆·馬斯克的原因所在,也是蔚來、小鵬這些造車新勢力的努力方向所在,這也是傳統車企必須下決斷的轉折點所在。

當然,汽車制造的產業鏈的復雜程度決定了,敬畏之心的極其重要,否則你只能看到2000多年前古羅馬政治家西塞羅提出的“幸存者偏差”,卻看不到那些背后倒下的“沉默的大多數”,就像造車新勢力“只有三家能幸存”的預言逐漸被驗證一樣。

說到底,做奔馳還是做特斯拉,都是百轉千回、九死一生之路,得有“雖千萬人而吾往矣”的勇氣和耐心。這里面有太多的隱性知識和Know how,隨時有付出巨大代價的沉重。所謂“功夫,就是時間。”但是,高端化沒有回頭路。

本文節選自《汽車公社》雜志10月刊封面故事。

文/王小西

---------------------------------------------------------------------------

【微信搜索“汽車公社”、“一句話點評”關注微信公眾號,或登錄《每日汽車》新聞網了解更多行業資訊。】

來源:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/130972

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。