作為全球最大的IGBT供應商,英飛凌(Infineon)的一舉一動備受關注。近日的進博會上,英飛凌宣布將新增在華投資,擴大無錫工廠的IGBT(絕緣柵雙極型晶體管芯片)模塊生產線。而擴產后的無錫工廠將成為英飛凌最大的IGBT生產基地之一。

英飛凌科技CMO Jochen Hanebeck在現場對媒體表示:“無錫工廠升級擴能,將幫助英飛凌鞏固其在全球IGBT業務的領導地位。”言外之意,這將鞏固英飛凌的技術和成本優勢,以加大在國內的投資應對中國各公司的挑戰。

因為,隨著國內新能源車市場逐漸成熟,中國公司也在迅速崛起,株洲中車時代、比亞迪半導體、士蘭微電子、華微電子、華潤微等,競爭開始激烈起來。

巨頭之路

英飛凌是一家德國企業,在汽車半導體行業排名第二,內設四大部門:汽車IGBT、電源管理PMM、工業類IGC、智能芯片DSS。英飛凌最主要的業務是IGBT,根據行業專家介紹,目前其車規級IGBT產品銷售份額市場占比約44%,工業級產品約18%。

從營收方面來講,得益于汽車、動力和傳感器系統業務的支撐,英飛凌今年第四財季(7~9月)較上季度上漲14.5%,達到24.9億歐元(約29.45億美元),而去年同期為20.6億歐元。不過,其凈利潤同比下降32.3%,為1.09億歐元(約1.29億美元)。總的來說,其業務在飛速發展。

說到IGBT,據IHS Markit統計,IGBT占驅動電機成本的一半、整車成本的7%-10%,可以是影響車輛扭矩和最大輸出功率的關鍵零部件。據相關預測,到2030年,一輛智能電動汽車的電子元器件成本將會占到整車成本的50%。2025年汽車半導體市場規模有望超過1000億美元,占全球半導體市場規模的比例有望達到15%。可以說,IGBT的潛力無限。

但是,由于IGBT生產需要的技術高,前些年一直壟斷者歐美和日本的廠商手里,比如德系的英飛凌和賽米控,日系的富士和三菱。直到近年,國產的比亞迪和斯達半導等,才實現了部分領域的突破。

英飛凌是全球極少數采用IDM(Integrated Device Manufacturing)模式的垂直整合制造商,包含電路設計、晶圓制造、封裝測試以及投向消費市場全環節業務,擁有自己的晶圓廠、封裝廠和測試廠。

今年4月16日,英飛凌以90億歐元成功收購美國同行賽普拉斯(Cypress)。由此,英飛凌一舉超過老對手恩智浦(NXP),成為了全球業務最全面、體量最大的汽車半導體巨頭。未來,“新英飛凌”將重點聚焦新能源汽車、自動駕駛及汽車舒適性配置三大領域。

目前,英飛凌的工廠布局為:德國兩個工廠,德累斯頓晶圓廠和瓦爾施泰因封裝廠。匈牙利有一個封裝廠,一個12英寸晶圓廠菲拉赫工廠在建,預計2021年年初投產。馬來西亞,則是晶圓和封裝一起的工廠,分兩期建設。新加坡有一個測封廠。

國內,英飛凌有3個工廠,包括早在1995年在無錫高新區設立的第一家企業——英飛凌科技(無錫)有限公司。2015年,英飛凌在無錫增資,設立了英飛凌半導體(無錫)有限公司,生產IGBT模塊。2017年,英飛凌還設立英飛凌無錫能力創新中心。此外,英飛凌還有蘇州存儲器工廠,以及北京stark套件風電變流器組裝工廠。

研發方面,英飛凌今年在上海成立了一個全新的工業功率半導體產品開發團隊,面向光伏、充電樁、電動大巴等本土客戶,開發定制化半導體模塊。而定制化半導體模塊未來也將在無錫工廠投產。英飛凌還在深圳建設了新的能力中心,面向智慧城市、物聯網等產業。

英飛凌的野望

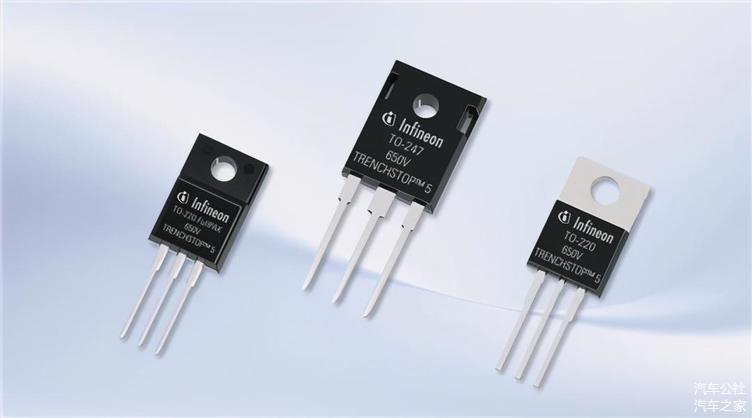

從技術上來說,英飛凌的車規級IGBT芯片處于3代、4代,7代產品什么時候出臺,目前還沒有確切的信息。

科普一下,英飛凌的3代、4代芯片不同于日系6代、7代芯片,其4代芯片相當于日系的6代和7代。英飛凌3代芯片產品應用已有15~20年,4代產品在國內發售也已超10年,技術成熟。

業內人士介紹,3代、4代芯片和7代的差別主要在于結溫和工藝上的改變。3代芯片的最高結溫是150攝氏度,4代芯片是175攝氏度,而第7代芯片能達到200攝氏度,結溫的提升主要來源于芯片技術的升級和綁定線的變化,同時第7代芯片的工藝又進行了優化和升級。

英飛凌目前市場上應用較高的車規級產品包括HP1和HP2,HP1是老產品,HP2是近四、五年推出的升級產品,主要在電流和功率方面有所增加。2019年12月,無錫工廠HP Drive也正式批產,也是一個標志性的事件。

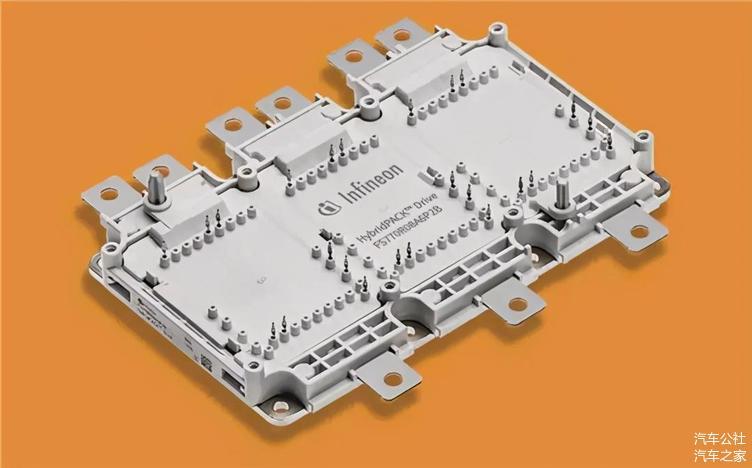

據英飛凌科技大中華區高級副總裁兼汽車電子事業部負責人曹彥飛透露,現階段英飛凌在IGBT方面正主推的是一項叫做EDT2(電力動力總成)的技術,目前已在相關產品中應用。比如英飛凌將在無錫工廠IGBT模塊生產線生產的HybridPACK ?雙面冷卻模塊,就使用了EDT2技術。這種技術,可在10~150 kW的功率范圍內將逆變器的效率提升到98%以上。

此外,英飛凌還將在無錫擴產的IGBT模塊生產線生產用于風電、光伏及眾多工業應用的EasyPACK? 1A/2A模塊和1B/2B模塊,用于家電和工業等領域的CIPOS? Mini智能功率模塊 (IPM)等功率模塊器件。

從技術水平來講,以工業級IGBT為例,英飛凌的IGBT與國產IGBT相比,上機使用一年不良率在5‰左右,國產約3%。這是國產IGBT與英飛凌這樣的進口IGBT的一個重要差別,也就是“進口更看重質量,國產有成本優勢。”而車規級IGBT的功率循環周次、熱循環周次、抗震性相對工業級IGBT要求要高5~10倍,其成本和技術也比工業級模塊高。

從開發周期而言,進口車規級IGBT從設計概念到產品上線一般需三年左右(其中可靠性試驗需一年半左右),而國產車規級IGBT產品上線耗時一般在一年左右。據行業人士在媒體上透露,比亞迪的汽車IGBT產品跳過了實驗室內的可靠性實驗階段,直接進行車試,遇到問題當場改進。不過是否如此,需要驗證。

目前,根據相關統計,中國汽車市場IGBT份額英飛凌占70%左右,其次是比亞迪占15%左右,富士占6%,三菱也有一定的份額約為3%,其他廠商占6%。可以說,英飛凌的優勢是壟斷性質的。

?

此外,根據相關統計,車規級IGBT在應用方面,目前從電機功率上可分為兩部分,其中大功率285V以上的,如336V、360伏,屬于A00或A0級的,份額占比約80%。那么,如果電控部分用20kW的IGBT模塊,大概需要1~3個。

由于目前IGBT材料是硅半導體,已應用20余年,其潛力基本發揮到極致,最高耐壓為6500伏,最大電流為3600安,無法實現更大突破。所以,未來SiC碳化硅半導體在一定領域和行業,包括電動汽車,會實現對硅半導體的較大替換。記者在相關的文章《比亞迪的IGBT真的很牛?》中有所闡述。

總的來說,英飛凌此次無錫工廠的擴產,一方面在本土化方面加速,讓產品成本迅速降低,但是另一方面,也給對手施加巨大的壓力。未來,IGBT又有一番精彩的對抗了。

文/王小西

---------------------------------------------------------------------------

【微信搜索“汽車公社”、“一句話點評”關注微信公眾號,或登錄《每日汽車》新聞網了解更多行業資訊。】

來源:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/131871

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。