“小米要造車了”。2021年2月下旬,“雷布斯”又一次“造車緋聞”纏身。

為什么說“又”?多數人不清楚的是,從2014年起每隔一段時間,“小米造車”的新聞就會火遍全網。可能業界忘了,就在2020年底,就有傳聞指出小米要和比亞迪聯合打造青悅S1電動車,售價84,999元,不過很快被兩家公司官方否認。

2020年6月28日,發布在小米商城微博官方號的這張海報,也曾經引起一陣輿論熱議。只不過很快就被證明,那次“造”的其實是一臺遙控吉姆尼玩具車……

每一回“小米造車”甚囂塵上,都有數以千計的自媒體展開聯翩浮想,但這一次尤為來勢洶洶,各種文章已經把小米的官方聲明逐句逐字分析了個遍,仿佛劉心武看《紅樓夢》一般。甚至還有人模仿小米手機口吻打出廣告:“只要19,999元,年輕人的第一輛車。”

小米必須造車——而且,不僅僅是小米一家。甚至,在當前的大背景下,國內信息、電子、新能源產業中但凡有點上進心、現金流也相對充裕的頭部企業,如果不去琢磨造車,那反倒是件怪事。

但即便是門檻相對較低的入門級電動車,在造車新勢力浪潮2.0時代,都不會是一件容易搞定的事情。

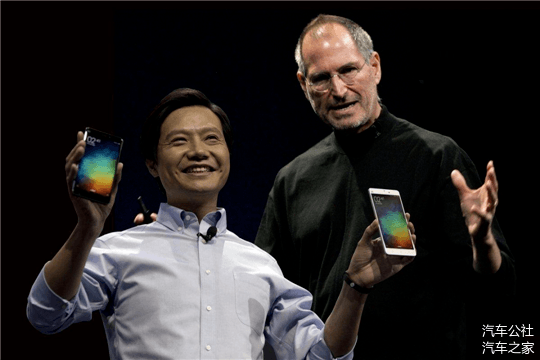

雷軍雖然演變成“雷布斯”成功了一半,但要再化身“雷斯克”可就面臨著更為嚴峻的挑戰。

手機瓶頸,汽車野望

原本在幾乎所有人的觀念中,手機為代表的消費電子距離ICT新銳技術更近,而汽車作為機械鋼鐵制造業的代表,在“底特律破產”的陰云中,本來已經向著硅谷低頭。

然而,三星集團早就有雷諾三星板塊,華為、蘋果紛紛通過不同形式找到合作伙伴下場造車,如今小米雖然表態“暫時不造車”,可別忘了還有一句“等等看”。手機巨頭們紛紛轉向“造車”這塊看似已經陳年的“蛋糕”——難道是歲月發酵后的氣味更迷人么?

蘋果什么時候會推出iCar?也是個消費電子品和汽車產業長期的跨界話題

背后,是一個很長的故事,橫跨手機和汽車兩大產業。

各位不妨回憶一下,12年前的2009年,大家都在用什么手機?是索愛、諾基亞、三星,還是HTC(多普達)?

iPhone在2009年只出到第三代,小米公司還需要再過一年才會成立,華為那時候還在繼續深耕集群通信業務,尚未在智能手機這個終端上發力,多普達尚未和HTC合并,仍舊隔一段出一款頂級配置的“機王”。

在這一年,全球智能手機出貨量1.742億。

但是12年以后的今天呢?

逝去的索愛——給無數人學生時代,留下了難以磨滅的回憶

曾經耳熟能詳的手機大牌廠商中,蘋果稱了王、三星依然很強,但其那些呢?諾基亞已經消逝,HTC和倒閉區別不大,至于索愛這個給許多人學生時代留下美好印象的品牌,早已作古。

12年事時間里,無線網絡從3G發展到了5G,智能手機實現了對功能機的淘汰,中國大陸智能移動設備提供商也借著這股強勁的東風,實現了崛起。但這股崛起的勢頭,似乎太猛烈了點,以至于在大家尚未回過味來的時候,市場“突然”飽和了。

自2016年起,中國智能手機出貨量已經連續五連降。2016年中國智能手機出貨量達4.65億部,2017年這個數字是4.4 億臺,2018年3.96億臺,而2019年和2020年分別為3.72億部和3.08億部。跌的絕非中國一家,實際上,全世界都是如此。如果說2020年的巨大降幅是受到了疫情的影響,但持續萎縮的態勢是擺在眼前的。

造成當前這種局面的因素有很多,包括平板電腦以及其他智能穿戴設備的出現擠占手機份額等,但那只是小部分原因,歸根結底四個字——產能過剩。因為回到被業界視為智能設備需求爆發的2009年,當年包括功能機在內的全球手機終端銷售總量是16億部。而在2019年,這個數字是14.86億,功能機的份額幾乎看不見。市場并沒有出現根本性擴張,只不過以智能機替代了功能機。

盡管目前多數智能移動設備正面臨5G換代問題,且每年的設備更新需求依然存在,但相比功能機到智能機的天差地別,4G到5G的換代卻沒有那么迫切。智能移動設備的黃金期已過,國內的設備提供商之間的競爭,早數年就已進入白熱化。

是單純依靠和技術上不弱于自己的友商血拼來硬搶市場份額,還是設法開拓新業務去來個第二春,這算是問題嗎?

那么為啥選中汽車?首先自然要從產業的市場潛力去說起。

中國目前的汽車保有量位列全球第一。根據中國公安部交通管理局的數據,截至2020年末全國機動車保有量約為3.72億,其中汽車2.81億輛。而根據美國運輸部2019年末的數據,全美的汽車的保有量是2.64億臺。也就是說說,現在中國的車比有著“車輪上的國家”別號的美國,還要多1700萬。

但如果從“人均”角度出發,我國的車不是太多,而是太少。

僅僅十年以前,擁有一臺私人汽車似乎還是件值得一提的事情。然而現在……沒有車好象才是問題?

根據世界銀行前年初發布的《全球20個主要國家千人汽車擁有量數據(2019)》可知,根據2018年末數據,美國的人均汽車保有量為0.837、德國是0.589、日本為0.591【注釋:其中約1/3為日本特色的小排量微型車型“輕自動車”】。至于經濟遠不及上述發達國家的馬來西亞、俄羅斯,人均汽車保有量也達到了0.433與0.373臺。

那么中國呢?在這個表上的數據是0.173(根據交通管理局2020年末數據則為0.191),排名第17,僅高于印尼(0.087)、尼日利亞(0.064)和印度(0.022)。

尼古拉斯·凱奇在影片《戰爭之王》的開場,有這樣一段有趣的獨白:

“唯一的問題是——我們如何讓其他11個人也有槍?”——尼古拉斯·凱奇《戰爭之王》

全世界總共有五億五千萬支軍火,那就是說每12個人就有1支槍。唯一的問題是——我們如何讓其他11個人也有槍?

放眼中國的各大城市,普通人看到的是無休止的堵車,然而在企業的盈利預測中,則是:1000個人里,還有820人需要買車!

誠然,“人人有車”是一個不現實的事情。目前國內的私人汽車保有量超過2億臺,如果以“讓每個家庭都有車”這個較合理的目標來進行展望,那么按照中國目前4.52億(2017年末數據)的總戶數,私人乘用車市場未來的成長空間至少在2.5億以上。而隨著中國逐漸邁入中等收入國家行列,汽車也正躋身新的日常生活必需品范疇。

擁堵的道路、難覓的停車位等等,實際上反應出的只是中國在道路交通系統建設上的不足,的確正成為制約中國城市化發展的瓶。但根據中國的慣例,交通基礎設施的落后,反而會刺激官方加大投入,解決只是個時間問題。而且更重要的是,世上有多少人會因為堵車而放棄買車計劃?

小米進“軍”,造車有“雷”

汽車作為百年工業,門檻從來都不容易踏過。

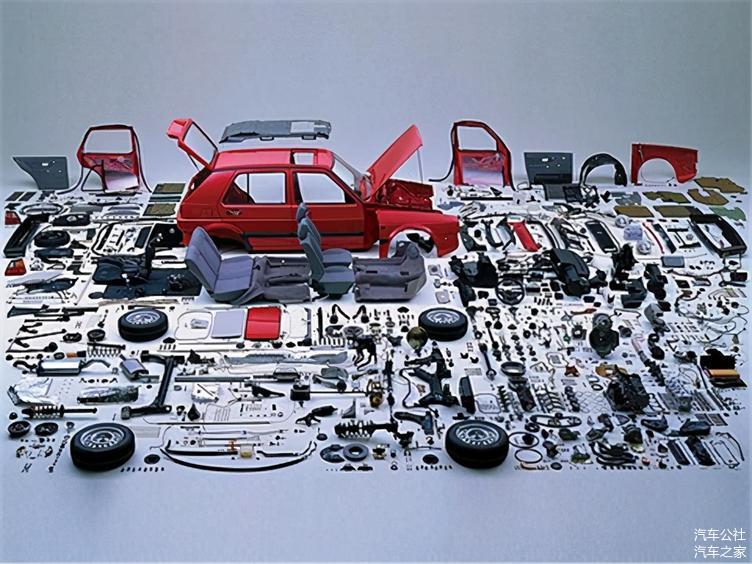

雖然汽車和智能手機都是最典型、最具代表性的工業制品,但汽車是一大堆系統和子系統的集成,一輛民用燃油車通常集成了2萬個零部件,甚至車上一個總成的產業鏈長度都要超過整臺手機。全球能存活至今日的傳統車企,無一不是積數十年發展之功,手握數以百計專利技術的巨頭。

汽車,絕對是現代工業社會迄今為止最復雜也是最精密的大眾消費品,而且還很耐造——單就這一點,除了已經作古的諾基亞功能機,多數手機根本沒法和汽車相提并論

當然,新能源+車聯網的出現,使整個汽車產業處于一個于百年未有的變革期,電動汽車無形中降低了門檻,這才有了門口野蠻人——“造車新勢力”的出現。

不少人認為,新能源產業鏈的成熟和政策的鼓勵,會給小米造車掃除障礙,而電子通訊和消費電子企業在智能化領域的優勢,更有可能讓小米在汽車產業里獲得一席之地。

那就不妨來個SWOT分析。

沒錯,2020年,全球僅僅安裝在電動汽車上的動力電池就達到137GWh,各類EV用電機也已構成體系,是任何一家企業都可以輕松采購的貨架產品。更重要的是,中國政府已持續十余年在新能源汽車領域投入的巨額補貼,使中國大陸基本建成了全球最完善最高效的電動汽車的產業鏈。此外,由于電動車的特殊性,使其能夠直接繞開諸如離合器、變速箱等傳統汽車上的技術壁壘,其開發難度實際上是低于燃油車的。

寧德時代高度自動化的動力電池生產線——中國新能源汽車產業鏈的重要組成部分

“手機廠”現在入局還有一個優勢,恰逢5G網絡全面鋪開,車聯網正從概念向著現實落地,這就給了給了通訊、電子產業企業一個非常好的切入點——擅長的人機交互界面設計見長,有著很強的軟件開發能力,而這些恰恰是很多傳統車企巨頭所不具備的。

然而說完了優勢和機遇,劣勢和風險一樣無法忽略。

首先是產業地位的后發短板。

在大眾、通用、豐田、戴姆勒等傳統車企久占老陣地,而特斯拉、蔚來等新勢力已經搶占變革新跑道的背景下,連蘋果都已經很難再去“破天荒”,遑論小米。而蘋果在真正的底層技術方面(譬如5G、基帶研發與集成)又不如華為,小米更是2015年之前幾乎沒有技術專利,加上造車經驗等領域存在明顯的劣勢,甚至連代工也未必能確保智能電動汽車這個新物種一定能無可挑剔——畢竟特斯拉車輛的諸多事故和隱患已經足夠讓新能源擁躉頭疼。

雖然品牌美譽度很高,但是持續不斷的各類嚴重事故,也是特斯拉的諸多“特色”之一

其次,汽車技術和制造與消費電子有著天壤之別。私人汽車的壽命通常達到十數年,車輛在設計階段就要充分考慮駕駛者與乘客在全壽命周期內的安全問題,是當今對可靠性和工況穩定性要求最頂尖的大眾消費品。

僅以所需要的芯片為例,2008年9月1日日經Micro Device主辦《第五屆信賴性論壇》上,電裝發布的車載半導體和消費電子半導體對比標準,實際上時至今日仍然適用。從該標準可以看到,車規級半導體需要在以下工況環境中保證20年的質量:溫度為-40~175(200)度、濕度為95%、50G的激烈震動、15-25Kv的靜電,不良率僅為1ppm(百萬分之一)。相形之下,消費電子半導體僅僅是不良率就放寬到200ppm,例如抗震動標準要求只有5G。以此類推,包括整車車體制造工藝、車內電子等各個方面,手機巨頭會發現產品的耐熱、抗震等訴求遠不是自己所擅長的消費電子可比,“隔行如隔山”的冰冷現實有可能讓手機巨頭們一籌莫展。

賽普拉斯公司生產的某種汽車芯片。盡管在制程上較之頂級手機芯片落后數代,但在可靠性和工作環境適應性上,卻不是手機芯片可以比擬的

第三,渠道玩法差異巨大。這一地,甚至連被視為成功典范的特斯拉都不得不正視:在未來規模做大之后都將面臨一個問題——直銷固然省略了諸多不必要的因素,但也放棄了傳統經銷商扮演的資金蓄水池功能。一旦在中國年銷量規模突破50萬輛,在全球突破100萬輛,是否還能確保絕對不會遇到傳統車企的庫存問題?倘若庫存不能控制在低水準,那么對現金流的考驗將會無比嚴峻。縱然是特斯拉和蘋果,又有幾分把握安然無虞?

第四,汽車產品的品牌力策略,以及傳播玩法又和消費電子徹底不同。這一點,小米比蘋果劣勢更大。

蘋果的品牌力在智能移動設備行業中自然風頭無二,可一旦跨界跑去造車,一定就會有人買賬?蘋果尚且存在如此不確定性,而品牌力遠不及蘋果的小米……

走性價比路線,是許多行業內的新秀在崛起時慣用的策略,小米就是其中典型。但是,性價比路線的另一面就難逃“廉價”這個標簽。目前“小米”雖然已穩坐世界知名品牌前五的交椅,但在品牌價值上一直難和蘋果甚至三星、華為等比肩。在全球主要智能移動設備提供商中,它的毛利率也一直較低。推出高端機型、在智能穿戴設備方面發力、向智能家電行業大舉滲透等舉措也未能改變利潤、品牌力低的短板。

別忘了,車中“屌絲”已經大舉占領了現有市場,小米倘若造出新電動車,在沒有“秋名山神車”品牌賦能、銷售渠道不及五菱下沉水平的情況下,就算有2-3萬元的售價,又憑什么擊敗五菱宏光MINI EV?買這個價位車輛的人,當真很看重小米的人機界面優勢么?大概率更青睞皮實耐用的五菱。

有沒有一種感覺,街上的五菱宏光MINI EV似乎“一夜之間”冒了出來,而且越來越多?

“不想當廚子的裁縫不是好司機”著名相聲藝人郭德綱老師的知名包袱,以不知所云、驢唇不對馬嘴的混亂邏輯逗人發謔。但某種意義上,這卻是資本市場的殘酷真相,決定企業的生死存亡。一家企業成立的初衷,和它擅長什么,以及最后如何成就,其實并無關系。所以造花札紙牌的公司最后成了舉世聞名的任天堂,善于造樂器的雅馬哈玩起摩托車也是一把好手。而在這個正展示出前所未有驚人變局的時代,一家“為發燒而生”,立足于“做最適合中國人的手機系統”的消費電子產品提供商,不但在智能家電領域深耕不輟,現在正將未來的目光轉向了電動汽車,這真是再正常不過了。

現在殺入新能源汽車戰場有一百種理由和好處,但作為“手機廠商”去跨界造車,同樣可以列舉出一千種困難和阻礙。

如果雷軍最終決定自主研發或者基于鴻海科技或者別的開放式底盤平臺造車,那么決定其最終成敗的關鍵,仍舊是如何建立一個完全不同于消費電子的研發-制造-銷售-品牌體系。

一旦這樣的汽車體系未能成功構建,那么“小米進軍”的結果,一定是“造車觸雷”。

文/查攸吟

---------------------------------------------------------------------------

【微信搜索“汽車公社”、“一句話點評”關注微信公眾號,或登錄《每日汽車》新聞網了解更多行業資訊。】

來源:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/141093

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。