從中美貿易戰開始,臺灣制造的半導體芯片便成為中國消費電子產業的軟肋。而隨著臺灣新冠疫情沖擊加劇,“芯荒”雪上加霜幾乎是板上釘釘,不僅中國,甚至全球都將承壓。

根據中國臺灣流行疫情指揮中心最新通報,剛過去的6月6日,該地區增加了343例本土新冠肺炎確診病例,確診個案中新增了36例死亡。

疫情并不會特別放過半導體制造重鎮。

半導體產業核心區域臺灣科學園區在此次疫情中受到嚴重影響,京元電子竹南廠和芯片封測廠超豐也爆發了員工群聚感染事件。根據政府公布的最新數據,截至6月6日,京元電子累計195人確診,超豐有11人確診,兩家芯片電子公司迄今共206人確診。

而上述兩家芯片工廠所在的苗栗縣,單日確診暴增已經超過60例,目前是臺灣地區的疫情重災區。

就在京元電子竹南廠按下生產暫停鍵之后,臺積電方面也對外宣布,該公司已經新增一名員工確診,且這位員工與京元電子的確診病例有密切接觸。雖然臺積電一直強調該員工過去幾天并沒有在工廠上班,并不影響芯片的正常生產,但業界最為擔心的是,疫情或將持續加重芯片短缺。

缺疫苗,芯片行業蒙陰影

截至目前,臺灣地區確診病例已經高達11300例,死亡累計260例。特別是在5月以后,疫情再次爆發,確診病例和死亡人數均呈直線上升,死亡率已經高于全球平均值。

實際上,從苗栗竹南科學園區目前的疫情狀況來看,后續極有可能影響到與其一線之隔的新竹。新竹科學園區是臺灣半導體產業重鎮,擁有臺積電、聯電等重要實體,如若疫情大規模擴散至新竹,臺灣的半導體芯片生產勢必雪上加霜。

情況并不容樂觀。

最近幾個月,臺灣地區的疫情日益嚴重,醫療資源也較為緊張,無論是預防系統還是醫護人員,面臨的壓力都處于持續增加的狀態。臺灣媒體甚至報道,如若疫苗問題無法解決,當地恐將步東京、紐約等大城市的后塵,在新冠肺炎上栽大跟頭。

因為疫苗嚴重不足,很多民眾都認為短期內抗疫勝利渺茫,在邊境管制的當下,臺灣地區已出現“入境多于出境”的反方向逃命潮現象。

回到我們關注的焦點,從臺灣地區目前的防疫實力看,當地半導體產業勢必將進一步受疫情波及。

一直以來,臺灣地區都把臺積電稱為當地經濟的“鎮島神山”,相關產業的重要性可見一斑,如若未來因新冠肺炎而生產受損,對整個臺灣地區的經濟承壓、甚至全球芯片供給都有很大影響。

值得一提的是,反觀芯片制造業的全球格局,臺灣地區對世界半導體產業鏈的最大貢獻環節是晶圓代工,其代表企業是臺積電、聯電這樣的巨頭。其次,則是封測業務,如京元電子,手機芯片巨頭聯發科就是其最大客戶,去年占京元電子銷售額的比重高達10%。

就拿此次群聚感染的京元電子來說,該公司是臺灣地區半導體封測的重要實體。封裝與測試業務屬于半導體芯片的后端制程,也是半導體產業鏈條勞動密集程度最高的環節之一,很容易受新冠肺炎感染波及,一旦因疫情按下生產的暫停鍵,對整個產業鏈的影響更是不容小覷。

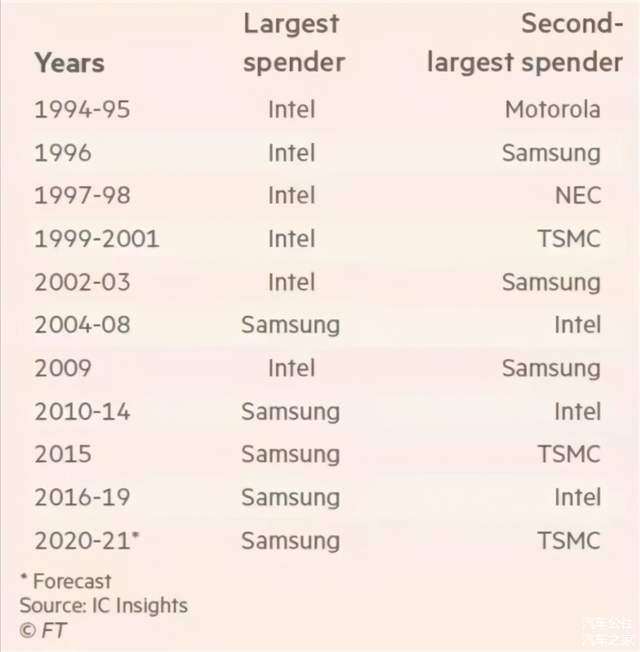

偏偏要命的是,全球半導體產業高度依賴臺灣芯片制造,尤其是中國大陸。在這里我們不妨拿兩岸最先進的Foundry代工廠進行對比。

在中國大陸的芯片制造商里,技術最先進的廠商是中芯國際,該公司也是目前國內首屈一指的晶圓代工龍頭,甚至被稱作大陸地區芯片界的“希望”。但值得一提的是,該公司現階段最先進、最成熟的工藝制程也僅停留在14nm。

也是在最近,中芯國際發布了最新財季的財報結算。數據顯示,中芯國際第一季度的營業收入為11億美元(折合人民幣約71億元),同比增長22%,凈利潤為1.589億美元(折合人民幣約10.25億元),相比去年同期上升幅度高達126%,遠超市場預期。

但是,從從工藝制程來看,55/56nm依舊是中芯國際最主要的營收來源,占比高達32.8%,緊隨其后的是0.15/0.18微米,占比30.3%。

橫向對比,先進制程工藝14/28納米并不是該公司的營收主力,占比雖然和去年同期的5%有所增加,但也只有6.9%的貢獻比例而已。這也意味著,即使是在5nm制程已經被大規模量產的當下,作為我國的芯片制造大廠,中芯國際的制程依舊還是以成熟工藝為主,先進工藝的營收依舊占據極小的比例。

臺積電的情況則相反。

這幾年,臺積電依靠先進制程賺得盆滿缽滿,僅看今年第一季度的營業收入,5nm工藝制程的占比就有14%,7nm的占比更是高達35%。總體看來,臺積電在落后工藝方面的營收占比并不高,其高端產品在市場上也被客戶廣泛認可。

由此可見,無論是技術還是市場,營收或是利潤,中芯國際與臺積電等競爭對手依舊有不小的差距。要知道,臺積電等大廠依靠先進工藝賺錢,利潤率自然也更高。

缺水缺電,臺灣芯片多重暴擊

臺媒曾算過一筆賬,臺灣地區的半導體產業,停產一天的損失將高達新臺幣80億元(折合人民幣18億元),臺積電一天的損失則約為新臺幣30億元(折合人民幣7億元)。

但是,停產的潛在威脅不只新冠肺炎。

自今年第二季度以來,臺積電和三星在臺灣的工廠都陸續受到缺水打擊,由于季節性干旱,兩家公司在臺灣島東側的主要制造基地都面臨用水問題,進一步加劇全球汽車行業芯片供應的緊張。

今年4月開始,臺灣芯片制造商不得不為部分晶圓代工廠大量購水,但臺灣地區最近幾個月已進一步擴大了對供水的限制。在最為嚴重的時候,臺灣中部和南部地區的幾個水庫水位都已經在20%以下,這是由于持續降水稀少和罕見的無臺風夏季導致的。

臺灣經濟負責人王美花此前表示,他們已經為缺水做了最壞的打算,并希望企業機構能減少7%-11%的用水量。而天氣預報顯示,臺灣地區未來幾個月的降雨量依舊有限,臺灣水務公司也已經對外表態,臺灣用水已進入“最艱難的時刻”。

為了解決當地缺水一事,臺積電用卡車訂購少量的工業用水,以供應全島的部分工廠,該公司發言人認為用水問題依舊不容樂觀,并將缺水難題形容為芯片制造的“壓力測試”。

實際上,臺灣的科技公司長期以來一直抱怨水資源短缺,在中美貿易關系緊張之后,臺灣工廠擴大了多個細分領域的相關生產,讓今年的缺水問題變得更加嚴重。

另一方面,受旱情沖擊的臺灣此前已遭遇多次大停電,且臺積電和聯華電子等芯片巨頭均對外承認,相關工廠已在入夏以來經歷了多次電壓突然下降的情況,對車間的正常運轉和連續性生產造成極大威脅。

全球每年芯片產量大約為1萬億片,其中汽車產業的用量占去了大約10%。汽車在電氣化和智能化之后,芯片用量需求更大。只是迄今為止,“汽車芯片”在半導體領域存在一對矛盾:體量和價值。

如果從銷售額貢獻看,汽車芯片對臺積電還遠遠稱不上大頭,2020年只占到了3%,智能手機芯片和其他高性能芯片分別占48%和33%。然而就是這區區3%,背后卻是一個70%——高達七成的汽車芯片加工都是由臺積電執行。

盡管臺灣半導體制造商正在貫徹“多地生產”的策略,避免將雞蛋集中到一個籃子里,例如臺積電已經在大陸設立工廠,并且也在美國建廠,然而臺灣本土受到疫情沖擊,勢必對全球供應產生影響。

從短期來看,甚至可以說臺灣半導體生產受到拖累能夠給大陸廠商帶來一定機遇,不過考慮到核心競爭力層面仍有不逮,加上商業生態的作用,再考慮到大陸廠商的進步往往離不開與臺灣地區同行的人才交流,故而從長期角度觀察,疫情給大陸半導體帶來的機會和壓力對比未必總體是正向效應。同時,隨著大陸南方疫情的反復,我們的半導體廠商也需要做好應急預案。

這場干旱,對于臺灣地區可謂五十年一遇,而新冠肺炎的肆虐,更是百年一遇的艱難挑戰。

一波未平,一波又起,正值全球汽車行業遭遇“芯片荒”的關鍵節點,臺灣地區的防疫和抗災能力,也牽動著產業鏈上下所有參與者的神經。

來源:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/148401

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。