“災難并不是死了兩萬人這樣一件事,而是死了一個人這件事,發生了兩萬次。”這是北野武的名句,而現實中“死了兩萬人”這樣的漠視,近年也不斷在自動駕駛領域發生。

最早始于2016年5月,全球首例涉及汽車自動駕駛功能的交通死亡事故,由特斯拉引發。地點,是美國佛羅里達州,一輛特斯拉在開啟自動駕駛模式時發生交通事故,而且駕駛員喬舒亞·布朗當場死亡。

“潘多拉的魔盒”其實早已開啟。沒多久之后,美國亞利桑那州,一名行人橫穿馬路時,恰好被無人駕駛測試車撞倒后死亡,成為全球無人駕駛第一起撞人致死事故。

不僅僅是特斯拉開啟了“魔盒”,這次蔚來同樣碰到了“人命關天”的問題。所幸,所有關于自動駕駛的“笙歌”終于暫時沉默了。實際上,很多人知道會有質疑的這么一天。

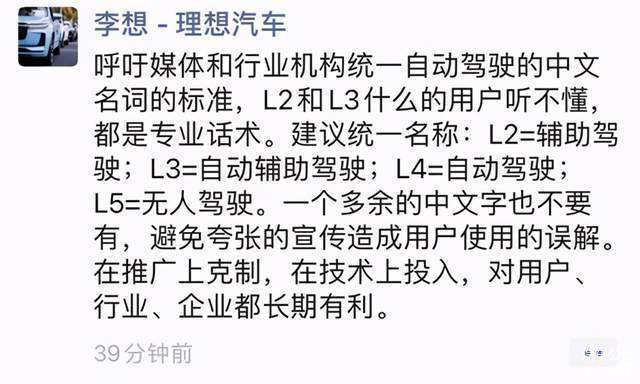

“萌劍客”林文欽出事的幾天后,8月16日李想發了一個朋友圈。李想呼吁,要規范自動駕駛的中文名字,不要用行業內的專用名詞L2、L3,而是輔助駕駛、自動輔助駕駛。相應的,360教主周鴻祎也做了一個呼應,建議還是將L3定義為高級輔助駕駛。

值得注意的是,在關于是不是自動駕駛的風格迥異的傳播中,激進與保守的策略孰對孰錯一目了然。

我們在哀痛“萌劍客”林文欽的同時,更加重要的事情就是,要非常警惕對于像蔚來的NOP這樣還在L2級別的輔助駕駛功能過分的“謎之自信”,以及如何避免過度傳播自動駕駛?還有,蔚來ET7到了NAD階段是不是真的就能自動駕駛?以及,如何來規范標準?

“NOP開啟”的疑點

在事故的原因沒有調查清楚之前,我們不可以亂下結論,這是原則。但是,我們也需要討論,根據相關的細節,蔚來NOP開啟狀態下的輔助駕駛功能的使用是不是跟事故有關聯?

按照蔚來的定義,蔚來的NOP適用場景主要是高速公路及城市快速道路,比如像在北京五環以內的范圍,是無法開啟此功能的。確實,林文欽的事故也是發生在高速上。

我們不能說蔚來的NOP不好用。記者采訪的一位蔚來車主說,“高速上會用,我感覺還是很好用的,確實可以減輕疲勞。但我并不會完全不看路況,本來就不是自動駕駛,不能拿生命開玩笑。”

問題是,在高速公路及城市快速路上,如果因為對NOP功能過分迷信而大意,駕駛者睡著了,而且還關掉了疲勞預警功能,這個時候如何能夠保障安全?顯然,這種情況是可能發生的。這種情況一旦發生,肯定不是蔚來的責任,但也不是一句“沉痛悼念”就能輕飄飄地了事。

除了界定事故責任,我們還得清醒地認識到,我們離真正的自動駕駛還有“十萬八千里”。

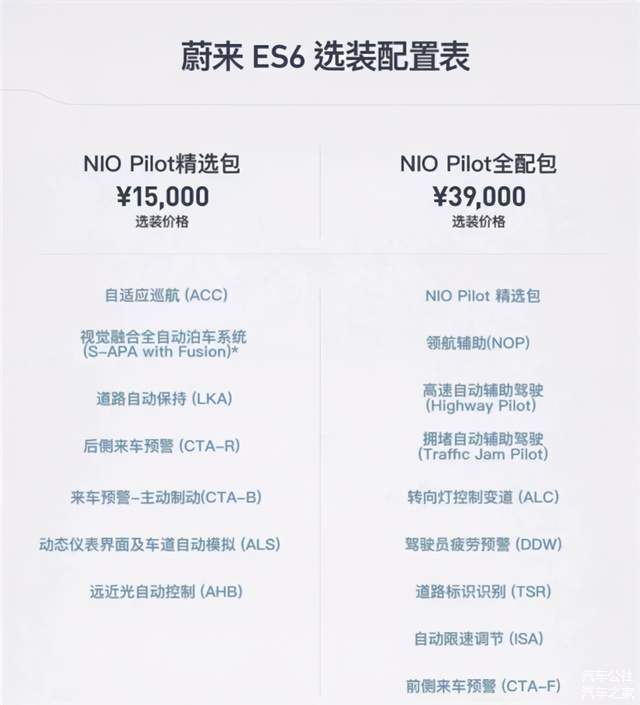

蔚來的NOP(Navigate on Pilot)是領航輔助功能,但不是免費的,是3.9萬元選裝的NIO Pilot“自動輔助駕駛系統全配包”中的一個重要新功能。

李斌在今年的財報電話會上也透露過:“二季度,NIO Pilot的選配率已經超過80%,截至7月,NIO Pilot自動輔助駕駛行駛總里程已超2億公里。未來NIO Pilot帶來的收益平均可以提高3至4個點的毛利。”

客觀來說,我們可以理解NOP作為蔚來營收來源之一。這些年投入的軟件人才、研發巨額費用都是需要回報的。但既然收費,雖說僅僅是輔助駕駛功能,用戶是不是因為高價格的選裝包而變得預期過高呢?而企業投資回本的利潤需求和傳播上的有意無意的引導交織,是不是也產生了一定的負面影響呢?

過度傳播和強烈暗示的“罪”

出事了,就說自己是“輔助駕駛”,銷售和傳播時,強烈暗示自己是“自動駕駛”。這就是目前特斯拉以及很多車企在自動駕駛方面的銷售和傳播邏輯。

這套商業邏輯,跟傳統車企的做法是截然不同的,這也是源于二者對商業模式和技術分級的理解不同。

業內的“朱校長”朱玉龍先生表示,傳統車企基本都嚴格遵守SAE的分級設計,從L0、L1和L2的基礎上,不斷去考慮把駕駛員排除在外所需要的帶來的感知和安全要求,這方面很大程度是受到法規的約束要求,本田推出L3也是在日本政府開放部分商業使用的法規的限制下實現的。

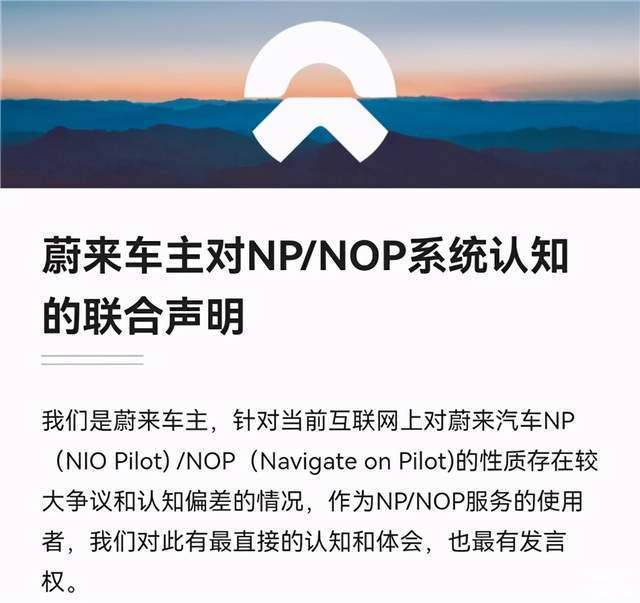

雖說今天蔚來的幾百個車主們接龍發布了《蔚來車主對NP/NOP系統認知的聯合聲明》,維護蔚來加油打氣,說自己對NOP的輔助駕駛定義認知明確。但是,記者還是認為,蔚來店內的銷售顧問包括志愿車主在引導銷售的時候,可能并不是全部這么說的。

公眾號“Amanda張荔枝”的《從蔚來車主車禍說起》里面講得很清楚,“我去試駕蔚來的時候他們振振有詞跟我說的是【自動駕駛】。”這并不是孤例。

換句話說,造車新勢力們在自動駕駛的傳播上,特別是特斯拉,極大地抬高了消費者的預期。而記者認為,在這方面,保守一點是非常必要的。

就在幾天前,我還在某個微信群里看到了一段很嚇人的視頻,視頻中的蔚來車主在高速上手放在胸前閉著眼睛睡覺,車子處于時速100公里的無人駕駛狀態……

我們先不說這個車主的違法行為怎么處理,這么做的危險性有多大,這個蔚來車主心里沒點數嗎?拿自己的命不當一回事也就算了,旁邊的兒子和后座的家人呢?

而且,蔚來的兩位車主出事故,應該說有一定的偶然性。但是那位心大的車主視頻,說明在蔚來車主的群體中,這種感覺自己“高級”、謎之自信的思想是存在的。

這就是華為前任智能駕駛產品部部長蘇箐所說的,“客觀地說,機器產生事故是不可避免的,只能夠盡力去降低。如果我們的自動駕駛變得更高級,普通用戶對于新科技產品會有一個傾向性,一開始他們會完全不信任,一旦試過覺得很好后就會非常非常信任,這其實就是出事故的開始。”

而要說到這股過度傳播“歪風”的始作俑者,當推追求“第一性原理”的特斯拉和馬斯克。

以特斯拉為首的造車新勢力,引領著“把體驗做到極致”的潮流,但是特斯拉的水平,充其量就是L2級別的輔助駕駛,而且更為夸張的是,特斯拉還想圍繞成本可控的純視覺方案(拋棄激光雷達)來做極致的性能體驗,但是,最近的FSD BETA V9.0內測卻BUG頻出。

其實,特斯拉的策略是,通過自動駕駛系統策略和人類駕駛的對比,通過大量的數據“影子模式”不斷對比,形成軟件的優化。但這套交給軟件模擬激光雷達算法的輔助駕駛系統,危險性有多大,記者在《特斯拉純視覺路線,能不能走通?| C次元》里做了批判。

特斯拉也引起了美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)的注意,并于本周正式啟動了對其的安全調查,覆蓋范圍包括了該公司2014年開始在美國境內銷售的累計76.5萬輛汽車。具體細節,C次元《帶血的自動駕駛:蔚來出事后,特斯拉又遭政府調查》闡述得很充分。

我們再來看實際情況,雖說當下,高速封閉道路是當前輔助駕駛比較成熟的應用場景,但是造車新勢力和傳統車企在開發的自動駕駛方面的功能,基本都還是L2輔助駕駛系統,而且硬件和軟件上面其實是相似的。

所以,在“輔助駕駛”還沒有成為“自動駕駛”的當下,行業內如果不能約束傳播亂象,加強這方面的標準定義,那么與此次林文欽類似的事故會越來越多。這值得我們警惕。

NOP和NAD

當然,蔚來的NOP一直在進化。現在,到了NAD的階段。

2018年,第一代NIO Pilot系統里面的輔助駕駛還主要是以預警的方式體現。同年底,加入了自動緊急剎車。到了2020年2月,NIO Pilot系統新增自動緊急制動(行人及自行車)、超車輔助以及車道內避讓功能。

2020年10月,NIO Pilot系統加入了高精地圖的使用,新增了自動輔助導航駕駛功能(NOA);在后方橫穿車輛預警功能的基礎上,增加了主動制動功能;升級了駕駛員疲勞監測功能。

今年1月,NIO Pilot系統新增視覺融合全自動泊車、車輛近距離召喚;對NOA功能進行優化:增強了該功能在主動變道與匯入/駛離主路場景下的穩定性。這算是蔚來第一代NIO Pilot系統在功能層面的布局完成。

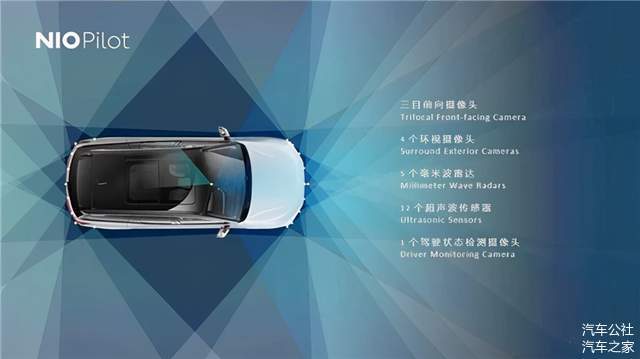

第一代NIO Pilot(NT1.0)是用在ES8、ES6和EC6上面,從自動駕駛模式的感知層面來說,NT1.0的硬件為包括3個前向攝像頭、4個環視攝像頭、5個毫米波雷達、12個超聲波傳感器和1個車內駕駛狀態檢測攝像頭。當然,因為成本的關系,沒有激光雷達。

而今年發布的第二代NT2.0,搭載在還沒正式交付的ET7上,是從智駕技術平臺升級而來。而且,蔚來基于第二代輔助駕駛系統NAD還正式提出了“自動駕駛”概念。當然,有了NAD的ET7終于裝了激光雷達。

但是,蔚來對于NAD這套系統的傳播口徑,描述上是往更高層級的“自動駕駛”引導的。因為,這套系統包含NIO Aquila蔚來超感系統和NIO Adam蔚來超算平臺,蔚來是希望實現覆蓋全場景下的點對點的自動駕駛功能體驗。

從這里我們可以看出一代和二代的差別來。蔚來當然是想通過自己的研發,逐步建立起自己的全棧自動駕駛技術能力。NT2.0時代做了很大提升,包括硬件的提升(11個800萬像素高清攝像、1個超遠距離高精度激光雷達、5個毫米波雷達、12個超聲波雷達、2個高精度定位單元、1個車路協同感知傳感器、1個增強主駕感知傳感器)。

但是回頭來看,蔚來NT1.0時代的車型,因為沒裝激光雷達,而毫米波雷達的缺陷,正是無法識別低速運動或者靜止的物體。這也是接連兩起事故的可能&間接因素之一。

無獨有偶,近期開始調查特斯拉的美國監管機構認定,特斯拉在美國的2014-2021年發生的11起事故,都和特斯拉的自動駕駛輔助系統有聯系。據悉,這11起車禍大部分是在天黑之后發生的,它們的典型特征,就是無法識別低速運動或靜止狀態下的其它車輛。

雖然蔚來確實強調了必須在導航狀態下才能使用NOP領航輔助,強調了駕駛輔助功能,需要由駕駛員來負責。但是,在給消費者傳遞信息的過程中,蔚來汽車真的在傳播方面沒有刻意的掩飾嗎?真的對用戶做了非常到位的告知和教育嗎?

車主的責任和對車企的“罰”

朱玉龍說得非常好,目前消費者對于“輔助駕駛系統”和“自動駕駛系統”是比較容易混淆的。

使用輔助駕駛系統,可以有效地降低駕駛負荷,客觀上會有一個越用越信任、越用越依賴的正循環。但是,輔助駕駛系統是有使用限制和邊界的。這種限制和邊界就是:千萬不要把輔助駕駛當作自動駕駛,車主不能自己放手方向盤完全不管,得想清楚,自己的命值不值得這么玩?而企業得想清楚,對于用戶的安全教育,到底到位沒有?

輔助駕駛系統是幫助我們提高駕駛技能,降低駕駛難度,但是,駕駛者還是需要起到一個監督和控制的作用的。此外,更高級別的自動駕駛功能怎么導入,需要更慎重的態度,以及車企對用戶的教育和用戶對此的學習。

公社寫關于過度傳播自動駕駛的系列文章,也是想說,那么多逝者被科技的迷幻色彩沖昏了頭腦。所以,從安全的角度來說,怎么強調都是不為過的。特別是,千萬不要迷信科技!

8月12日,工信部發布《關于加強智能網聯汽車生產企業及產品準入管理的意見》,明確提出,車企通過OTA對自動駕駛功能升級必須經過審批。這對于所有的車企也是監督和警醒。不過,汽車公社&C次元采訪的一位著名大學教授對此表示,并不抱太大希望,“很難起到作用”。

說到底,一方面是行業需要把安全監督做在前面,避免悲劇的再次發生。另一方面是需要企業自律和反思,法律健全,并且要讓肆意超越邊界和限制的車企付出慘痛的代價,不能讓披著“自動駕駛”的輔助駕駛傳播一而再地發生。

來源:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/154118

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。