2021年,一臺“電動汽車”到底意味著什么?

“是一種將驅動力由燃油轉換為電動的代步工具。”在一些仍然堅持著油改電路線的傳統車企心中,汽車,僅此而已。

“是一個可以容納海量數據和賽道的智能終端。”而在一些全新的闖入者眼中,這已經是人類的第三空間,是一個全新物種,四個轱轆不過是現在還擺脫不掉的載體。

而在最近召開的一場新能源技術解析會上,已經有了全新純電平臺的上汽大眾,將ID.系列電動汽車的定義,進行了一個更加“德國式”地糾正——“既不是面子,也不是工具,是一臺汽車。”解釋一下就是,ID.產品既不是靠技術期貨堆積起來的裝逼神奇,也不是純粹只能從A點到B點的代步工具,它是一臺汽車。

那么,問題又再次回到了原點,究竟什么,才算的上是一臺產自2021年的汽車?

先是一臺汽車

很快,這個問題便有了答案。在保守的德國人眼中,一臺能開上路的汽車,最起碼要有三個品質——可靠、操控感好、產品定義上的人性化。不得不說,如今,在這個“智能化”和“輔助駕駛”滿場飛的大環境下,相比于張口閉口的“算力”、“L4級”、“激光雷達”,這三個詞,總讓人有種“父輩”的錯覺。

這的確是來自“老父親”的凝視。對于上一輩的諄諄教誨和固守的原則,年輕的孩子可能會稍稍不懈,但你不得不承認的是,“父親”永遠是可靠的代名詞。與那些格外花哨,但又時常“暴雷”的功能相比,在任何時候、任何地點,都能開上一輛表現穩定的汽車,確實是更加剛性的需求。

試想一下,如果有一天你遇到了極端環境,但你駕駛的車輛還能正常行駛,那么坐在車里的你,一定會回過頭感謝一下背后的廠家。

而這樣的事情,就發生在前段時間的河南暴雨期間。一位ID.4X車主前置攝像頭拍下的視頻顯示,在當時水位已經高達引擎蓋的“河中”,他的車輛依然能夠正常行駛。

想做到這一點,并不容易,顯然是上汽大眾經過多重嚴苛試驗后,才得到的成果。

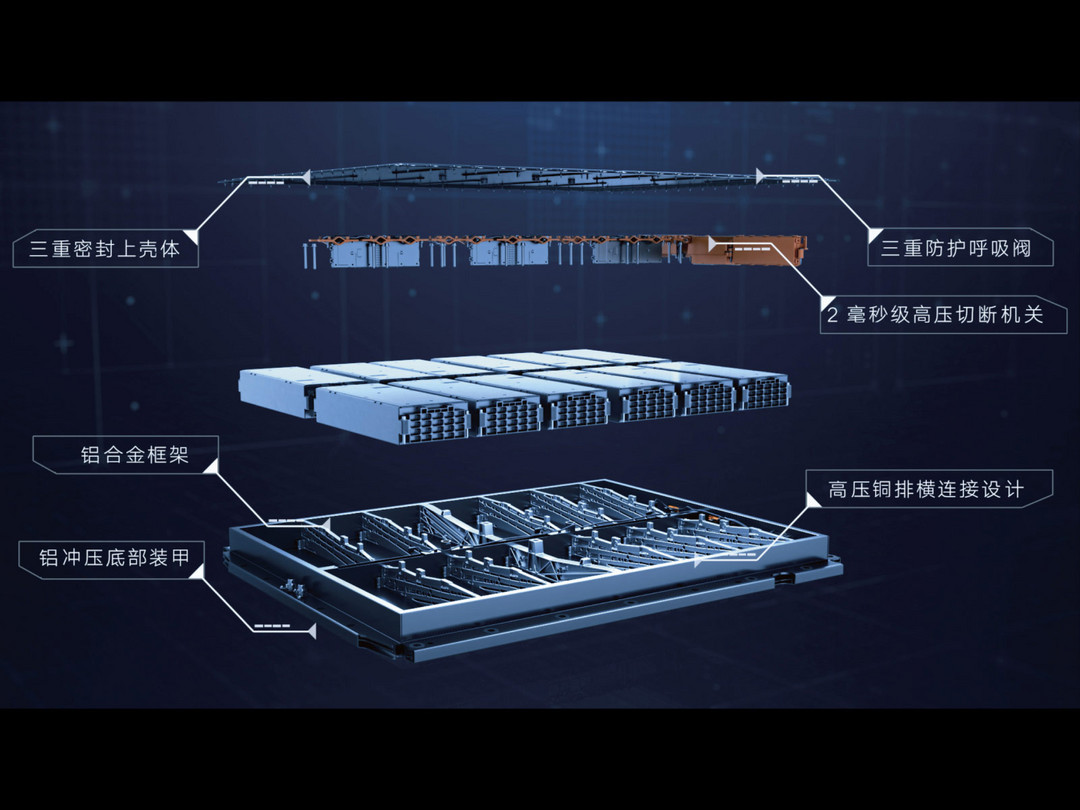

據介紹,為了保證電池包的安全,上汽大眾不僅為其配備了防爆閥、爆炸保險絲、殼體絕緣膜、強化鋁殼體,同時每一個電池包在出廠之前,也都經歷了碰撞、火燒、熱擴散、高低溫存放、溫度沖擊、鹽霧測試等338項電池安全測試項目。

而且,在整車設計上,車身大量采用進口高強度鋼材,最大程度地增加剛性,保護座艙完整性。甚至連底盤上的每一顆螺栓,都經過了嚴格的扭矩檢測,以保證底盤結構的絕對安全。

也因此,在解析會上,相關工程師無意卻也有意地提到,“像是斷軸這樣的情況,ID.產品是絕對不會發生的。”

除了可靠之外,大眾認為,操控感也是一輛汽車絕對需要具備的素質。提供后驅版本的同時,為了更加符合中國消費者的駕駛和乘坐需求,上汽大眾也采用了本土化的調教團隊,在專業試車場進行全方位、多路況的試驗,以求在各種環境下,車輛都能發揮出最好的表現。

簡單用一組數據就能顯示,經過多次的調教和改良,目前ID.3轉彎半徑僅僅需要10m,ID.4X需要10.2m,而目前旗下燃油車轉彎半徑最小的是Polo,也需要10.4m。轉彎半徑越小,車輛的操控性能也就越突出,如果只從這個維度來說的話,ID.系列的產品,已經超出了同級別燃油車的操控性能。

而作為普通用戶而言,最直觀,也最實用的一點就是,如果駕駛ID.3,在較為狹窄的路面環境下,掉頭會成為一件相對容易的事情。

除此之外,作為一款高頻使用的產品,汽車還應該具備人性化的特征。而便利性,是上汽大眾在一些內飾定義上的重要目標。比如,不知道你有沒有遇到過這樣的情況,在車內,手機充電時的位置通常很“偏”,尤其對于駕駛員來說,開車的時候,手機可能并不在第一視線范圍內。針對這樣的情況,ID.系列在車內采用了可視化無線充電模塊。所謂的可視化無線充電模塊,就是調整了一下無線充電的放置角度,讓其處在駕駛者最舒適的視線范圍內,不用過分低頭或扭頭去查看,使得手機在充電的時候,好放、好拿。同時因為位置略帶傾斜,所以來信息了一低頭就可以看到。

再比如,你有沒有拿著奶茶或者咖啡上車,但車內杯架放不進去的情況。上汽大眾連這一個需求都考慮到了,特意安裝了全尺寸杯架,且對市面上主流奶茶和咖啡品牌的杯子大小都做了測試。也就是說,只要你不是拿著大號爆米花桶上車,基本上所有喝的東西都可以放進去。

只是一臺汽車

這就是大眾和其他傳統主機廠的區別,一臺完全按照電動化需求開發的汽車,的確是一款“好開”的產品。在后期的實車體驗環節,所有媒體老師下車后給出的第一反應,統一都是“操控性很好”。包括我自己,坐在教練員用來展示極端性能的車中,險些沒吐出來。

雖然我暈車了,但不妨礙這是一臺好車。可是,一臺好的電動汽車,只有那些又怎么夠呢?對于中國這片被新勢力教育過的市場來說,智能化、數據化、網聯化,這些此前并不屬于汽車的屬性,逐漸成為了“中國式需求”。比起“父輩的可靠”,這些“酷炫的潮流”,甚至成為了年輕消費者更關注的東西。

中國年輕消費者對于電動汽車的要求,似乎本來就不是一輛汽車那么簡單。而這對于大眾而言,的確是個短板。哪怕ID.4X距離亮相已經接近一年的時間了,但在軟件層面,ID.家族的表現卻依然不算出色。

實事求是的講,無論是車機互聯還是輔助駕駛系統,ID.產品目前的表現,與市面上其他自主品牌相比,仍然有著不小的差距。

比如,在輔助駕駛層面,達到L2+級別輔助駕駛的IQ. Drive,與三四年前的汽車相比,并無太大差異。車道保持系統、ACC自適應巡航系統、自動直道跟車、15度以內彎道跟車以及車道保持,前部輔助系統(Front Assist)和后部交通穿行提醒(RCTA)……和如今已經能夠“脫手”的特斯拉相比,這些功能確實只能算作基礎。甚至連類似自動泊車的功能,在上汽大眾的規劃中,也要到2023年才能夠實現。

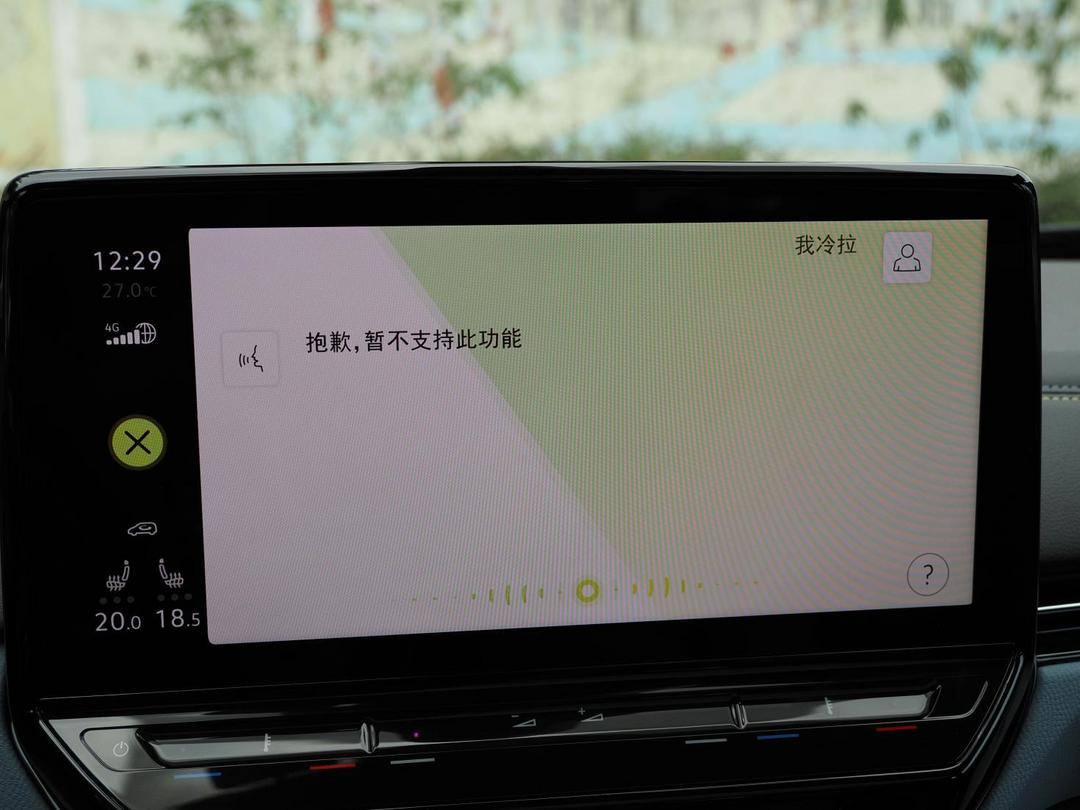

而在車機系統方面,大眾的表現同樣不算優秀。比如語音識別功能,雖然在使用時,它都能聽到駕駛員所說的話,但在識別和控制層面,卻總會出現或多或少的問題。再比如,車機交互方面,除了UI設計邏輯不主流,不太符合中國消費者使用習慣之外,系統也時常出現卡頓、車機發燙的情況。

再加上車內屏幕過小的設計,只是在視覺上,ID.產品就呈現出了一股“保守”的氣息。也因此,有不少人表示,雖然這是一款全新的純電汽車,但打開門的一瞬間,依舊是熟悉的“大眾”。

盡管在此后的交流中,上汽大眾方面表示會在絕對安全的基礎下,逐步開發這些功能,但就研發速度和規劃來看,想要大眾帶來一套無與倫比的高級別輔助駕駛系統,可能還是一件難事。

這個世上并沒有全能型選手,激進要承擔一切未知的風險,可靠也注定會淪于保守。于是,事情又繞回了起點:如今的人們,到底需要一臺怎樣的電動汽車?

特斯拉用將近50萬輛的年度銷量迅速擴張著市場,蔚來、小鵬、理想也用月月猛增的銷量,吸引著屬于自己的忠實用戶。

而在這個需求多元化的市場中,一臺純粹的汽車,也仍然有著自己的受眾。上汽大眾方面表示,自今年3月25日ID.4 X上市以來,ID.系列銷量實現最快速度破千,7月份ID.4 X+ID.6 X銷量突破3500臺,9月份沖擊5000臺,而到年底,3款車型將沖擊單月銷量破萬的目標。

新勢力或者傳統派,在這個一切還沒成定局的市場,什么都有可能發生。

來源:第一電動網

作者:王蕊

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/157638

本文版權為第一電動網(m.155ck.com)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。

版權合作及網站合作電話:17001180190

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。