不可否認,隨著人口向都市集中,小型化、都會化是汽車趨勢。

1980 年代末,瑞士制表師Nicholas Hayek 提出城市微型車概念,小而精的精致概念逐漸成為了一種追求。

深耕中國市場的寶馬和奔馳即使面對疫情缺芯的威脅仍然收獲頗豐,寶馬繼續領跑BBA的總銷量榜單,而奔馳則在盈利能力上當仁不讓。

這兩個品牌都是電動的先行者,當下的成績自然也離不開電動化進程的不斷加快,為其轉型變革奠定的基礎。

而將視線更加聚焦,今天更想聊聊分別作為二者旗下的子品牌,MINI與Smart分別位于中國新能源市場,開拓電動化的現狀與所做出的努力。

首先,必須知曉的是,2021年在華,MINI全年共交付新車30,546輛,同比增長5.2%。從較為亮眼的成績單能夠看出,該品牌雖然車小,卻不小眾。

而在電動化的浪潮中,更是借著寶馬與長城所共同出資成立的光束汽車,開始了新征程。

相比之下, Smart即便頂著奔馳的光環,在全球市場也積累了一定的知名度和口碑,可始終受限于規模、價格和定位,致使其在華銷量情況并不樂觀。

而在沉寂一段時間后,Smart成為了吉利與戴姆勒合資的產物,卷土重來。從新品規劃來看,回歸的它不再主攻車長不到3米的微型車,更不想繼續維系小眾路線,而是將目光瞄準緊湊級SUV市場。

一個背靠寶馬和長城,堅持將MINI的特色,原汁原味電動化。一個伴隨吉利和戴姆勒的聯手,從車型到渠道推倒重來,二者都不缺乏勇氣,但擺在面前的困難與挑戰,也遠比想象中多。

漸漸有了一副“我的苦,只有你知道”的架勢。

原汁原味的MINI

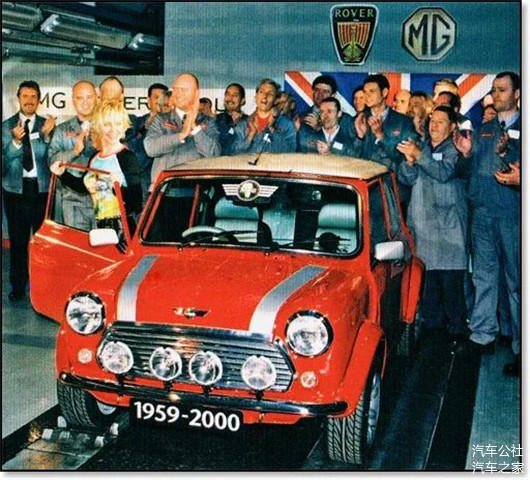

曾經的MINI,因為獨特的設計和小巧的定義,開啟了風靡全球的狂潮。寶馬在收購羅孚之時,拋棄了除MINI品牌之外的所有板塊,就是因為其有著廣泛的群眾基礎及豐富的文化屬性,才得以幸存至今。

殊不知,MINI自加入寶馬集團以來,20年間在全球已擁有約400萬用戶,也算是成為高檔緊湊細分市場較為成功的品牌,其銷量約占細分市場40%。

而現在為了推進MINI的純電動化,寶馬和長城汽車合資成立了光束汽車,公開資料顯示,雙方各持股50%,投資總額達51億元人民幣。

未來將在中國市場生產純電動MINI車型,第一款國產純電動MINI汽車將于2023年投產。而在國內生產的MINI新車不僅會供給中國消費者,還將出口到海外市場。

海外媒體曾曝光了一組全新寶馬MINI純電動版最新諜照,據悉,該車有望在2023年全球首發。從已經流出的諜照圖來看,純電版的MINI仍然還是記憶中的樣子。

外觀方面,新車采用MINI三門版的外觀造型,獨特的“大眼”燈光組合憨態可掬。同時全封閉式前格柵是新能源車型的標志,機蓋上方復古的導風口得以保留。側面來看,新車并沒有采用MINI ELECTRIC概念車獨特的輪圈造型。

整車設計更加簡約,預計車身尺寸也將比現款要小,成為真正的“MINI”微距車,新車將作為光束首款車型引入國產,亮點為電動、無框車門,同時未來或將搭載全新一代iDrive車機系統。

續航里程方面,MINI COOPER SE的綜合續航里程僅為177km,但國產之后的光束汽車有著提升續航能力的可能。畢竟,長城旗下的歐拉黑貓入門版都擁有超過300km的續航,所以預計長城會使用其掌握的電動車技術,來提升國產版MINI電動車的續航里程。

至于動力系統,暫時沒有更多消息,預計主力車型將采用前驅單電機,續航里程300-400公里之間,并有可能推出更強的雙電機高性能版。

毫無疑問,進行電動化轉型,仍保持原汁原味,是MINI充滿勇氣的選擇,但同樣也將面臨水土不服的情況。

過高的定價、不強勢的智能化表現甚至中國自主品牌低價的微型車崛起,僅僅依靠寶馬的光環以及歷史積淀,并不能讓潛客忽視一切問題來為其買單,所以原汁原味,既是優勢也可能是更大的局限。

改頭換面的smart

當2018年smart決定徹底倒向電動化的時候,很多人都認為這樣的舉動不過是為了順應時代潮流,在當前的大環境下占據一個席位,以便在即將到來的電動時代中,不至于手足無措。

那一年,smart全球銷量128,802輛,同比數據再次下滑了4.6%。即使有了中國市場的賦能,實則也掩蓋不住smart品牌總計虧損逾40億歐元的事實。

城市小車是好點子,但smart 就是連年虧損。在半年只賣出1萬輛的存亡之際,2019年3月28日,吉利與戴姆勒宣布將成立合資公司,在全球范圍內聯合運營和推動Smart品牌轉型,致力于將smart打造成為全球領先的高端電動智能汽車品牌。

而接下來smart所推出的產品,全數由大陸制造。2021 IAA 慕尼黑車展上,其正式帶來了吉利入股后、品牌轉型的首款新車,也是一款跨界小型電動 SUV——smart精靈#1。

基于吉利SAE電動化平臺所打造,整體尺寸不再如同過往那般迷你,同時在內飾設計上,可以看見奔馳的某些元素,預估將具備 500公里以上的綜合續航航力。

另外,得益于平臺延展性,軸距更長,所以能提供給車內更寬裕的空間,這無疑是該品牌以往產品,從未有過的寬敞空間。

而它成為了smart自2014年以來,所推出的第一款全新車型。同時,這款SUV也是smart品牌1994年誕生以來,該公司的第四款獨立車型。

其實,回溯起smart的整個發展歷程,戴姆勒之所以不放棄發展smart,無非是看中smart能夠彌補奔馳等品牌在微型車市場中的短缺。

畢竟,smart可以均衡戴姆勒在乘用車領域的產品線,使得其能夠從微型車一直到大型車市場,形成一個完美的產品閉環。

可惜,隨著全球消費升級的趨勢愈發明顯,微型車市場不斷縮小的現狀,讓奔馳所在的豪華車領域有了更為充足利潤空間后,各大車企已不再顧及微型車市場中的蠅頭小利,或者說完美的產品閉環在利潤面前,已經不那么重要。

兩年多以前,要是沒有吉利的介入,smart或將逐漸被戴姆勒放棄或者被時代拋棄。

而此刻,smart雖然改頭換面,但是與MINI類似,所面臨的終端競爭壓力同樣肉眼可見。

總之,身處這波變革之中,MINI與smart作為都曾以微型車起家的品牌,此刻無疑都面臨著一場愈發殘酷的戰斗。

電動化是給了它們各行其是的自由,給了一次煥新升級的機會,但究竟最終結果如何?是否會如想象中圓滿?或許還不好說。

來源:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/171183

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。