頭圖來源:蔚來官方

作者 | 吳曉宇

編輯 | 王妍

自2021年以來,曾被特斯拉CEO埃隆·馬斯克吐槽是“昂貴且無用”的激光雷達,在自動駕駛新一輪軍備競賽中,從蔚來、理想、威馬、哪吒到極狐、阿維塔等多個品牌,不少面向2022年汽車市場的新車紛紛搭載了激光雷達產品,并成為車企主打高端、智能化的新賣點。

事實上,在2021年年初,蔚來就最早打響了激光雷達之戰。彼時蔚來正式發布ET7車型,并宣布搭載一顆最遠探測距離500米的激光雷達。這也是第一個量產上車的高性能激光雷達。

“我們選用的這一顆前向激光雷達,水平方向FOV120度,最遠探測距離500米,它是目前已經量產的激光雷達中看得最遠的,能解決用車場景絕大多數問題。”蔚來智能硬件副總裁白劍如此介紹蔚來Aquila超感系統。

他表示,在其他位置,蔚來搭載的側向激光雷達,多用于無保護左轉、Cut-in(加塞)等場景。這時車速比較低,由四顆側向8M攝像頭和四顆環式攝像頭組成的視覺系統,可以提供比較足夠的深度信息,再加上瞭望塔式結構,能夠幫助車輛處理測試補盲的場景。

在白劍看來,正是因為當前技術條件下的純視覺方案解決不了一些深度信息的問題,“所以我們需要借助激光雷達的幫助。”

不過對于搭載激光雷達的位置和數量,各家方案卻不盡相同。幾個月前,集度發布的雙激光雷達方案,引發了理想汽車創始人李想、集度汽車CEO夏一平以及小鵬汽車董事長何小鵬三方的討論。在去年的廣州車展上,機甲龍更是喊出“4顆以下,請別說話”。

白劍認為,蔚來的優勢在于自研自動駕駛技術,包括硬件、操作系統、算法和激光雷達深度定制。蔚來的電路板是與圖達通聯合設計完成。“如果僅僅是從供應商那兒買一個激光雷達放到車上,它的發揮效果各方面必然會打折扣。”

今年三季度,蔚來將開啟交付NOP+增強領航輔助功能。白劍介紹稱,在激光雷達的加持下,車輛對于各類目標的檢測距離會更強,看得更遠也更準。“所有依賴前向感知的功能都能從中獲益。”

白劍于2020年11月加入蔚來汽車,目前在蔚來主要負責智能硬件研發。此前,白劍曾任OPPO硬件總監、小米芯片和前瞻研究部門總經理。

蔚來方面告訴未來汽車日報,白劍是蔚來高P序列中的一員。P序列是蔚來的專業發展通道,蔚來P5相當于阿里P10,P5以上即算高P,意味著全球權威人才和行業突破者。

以下是白劍接受未來汽車日報等媒體采訪時的對話:

Q:包括蔚來在內的很多車企選擇的都是混合固態激光雷達,主要考慮因素是什么?相對于機械旋轉,純固態的優勢是什么?

白劍:純機械激光雷達,由于成本和性能的原因,可能會慢慢淡出。

純固態激光雷達所有發射和接收全部是由發射系統來完成,現在的混合固態有點取巧的意思,利用轉動部件。舉個例子,如果說要一萬個點,就要有一萬個純固態發射光源。如果是混合固態激光雷達,只需要幾百個甚至幾個,但是可以通過轉動,把每次發射的東西打到不同地方去。這是用時間換空間的一個做法。

純固態激光雷達非常昂貴,而且體積很大,很難上車。雖然大家都認可固態激光雷達的趨勢,但目前技術上還不成熟,尚需要時間,讓整個行業、供應鏈逐步發展,去催熟它。

在未來很長一段時間里,混合固態是可量產的主雷達中,性能最高的。混合固態方面,不管是振鏡還是機械方式,成本上可能略有差距,但效果差距已經不是特別大,大家還是需要關注是不是能做到“看得遠、看得清、看得穩”。

Q:激光雷達目前在整體成本中大概是什么情況?未來是否還有繼續下降的空間?

白劍:激光雷達確實很貴,但是沒有貴到像國外友商老板所提到的那樣。

中國供應鏈的能力、設計水平,都特別擅長做這件事(讓激光雷達成本持續下降)。現在蔚來NT2上的激光雷達成本確實不菲,隨著量產規模化以后,它有可觀的下沉空間和力度。我們非常期待持續、快速的成本優化節奏。

Q:對于自動駕駛的決策環節來說,不同傳感器感知到的信息是否具有不同的優先級,蔚來的策略是什么?激光雷達需要綜合哪些因素?

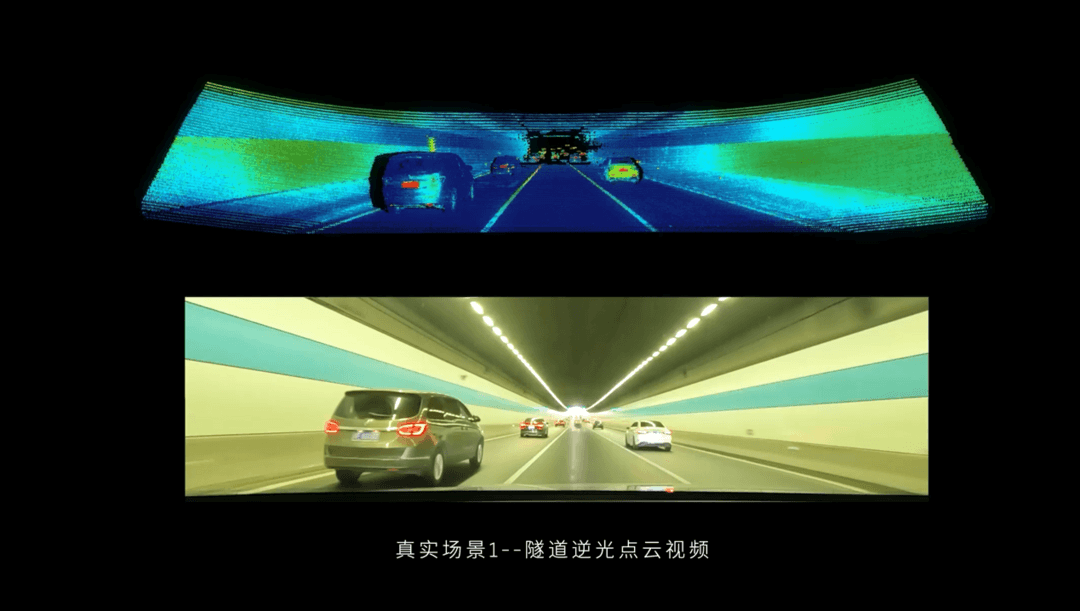

白劍:蔚來現在的自動駕駛系統里,優先級最高的是激光雷達和11個攝像頭,包括7個800萬像素自動駕駛高清攝像頭和4個300萬像素高感光環視專用攝像頭,基本上所有的場景都在使用。從自動駕駛系統開發的第一天起,就分配好了時間怎么同步、像素怎么對齊、幀上怎么對齊。

來源:蔚來

Q:激光雷達和攝像頭感知是如何分配的,決策層級誰更高,或者當兩者感知不一樣的時候,誰擁有最終的決策?

白劍:算法模型會獨立處理不同傳感器的數據,然后在融合模塊進行處理。

Q:蔚來激光雷達和視覺攝像頭的融合方面,和一般的友商比較如何?

白劍:激光雷達和視覺,必須進行深度融合。蔚來自研自動駕駛技術,包括硬件、操作系統、算法和激光雷達深度定制。

蔚來整個自動駕駛系統里,先是設定系統級的需求,包括從算法、自動駕駛或者輔助駕駛的角度看我們需要怎樣的融合方式;再分解到各個子系統,包括激光雷達要達到自己的設計目標;一旦設計好了之后,系統級的聯調必不可少,聯調過程包括融合、內外參的標定、所有信息對齊、時間融合等。

Q: 幾乎所有的新勢力車企都在布局自己的雷達事業,對于自研和合作,蔚來是怎么看的?

白劍:蔚來不可能做所有的事情,我們首先是一個主機廠。對于我們來說,非常關鍵的零部件或者ECU,我們更愿意跟合作伙伴共同成長、深度定制和開發。

Q:市面上有一些激光器很多的激光雷達,甚至看到多達128個的這種宣傳,請問這種雷達與蔚來的相比,原理有什么不同,優劣勢又在哪里?

白劍:激光雷達是否能看得清與分辨率有關,跟激光器的點數也有一定關系,但沒有必然關系。激光器的點數少,但讓電機轉得快一點,掃描快一些,一樣可以做到高分辨率。回到本質上,我們一定要看分辨率。

128點,就是128條線,壞了一個點就少了一條線,變成127線。如果一個感知,激光每一幀的圖像都少一條線,那條線上正好是掃描一個非常關鍵的要素點,這對感知來說是非常可怕的事情。

激光雷達點數并非越多越好,而是分辨率越高越好、可靠性越高越好。

Q:蔚來自動駕駛的方案是不是最優的,這種布局方案是否還是有缺陷?

整個自動駕駛算法是持續演進的,現階段實測下來最優的方案,并不代表未來會一直使用。從技術發展趨勢來看,人工智能水平和芯片能力會越來越強,傳感器的能力也越來越強。這種趨勢下,拿掉一些傳感器或增加一些傳感器,都是有可能的。蔚來比較重視創新研發,我們不認為這套系統可以包打天下,而是會持續演進的。

來源:蔚來

Q:鑒于目前蔚來采用多傳感與融合視覺感知的路線,之后會選擇純視覺感知的路線嗎?

白劍:在我能看到的時間點上,我認為不會。未來至少五六年時間,我們很難讓2D攝像頭的信息達到人眼那么好的瞬間計算深度,聚焦、自動變焦等性能。我們還是需要仰仗融合方式,用1+1>2的方式無限逼近人的眼睛,讓算法和算力系統無限逼近人腦,我相信只有這樣才是自動駕駛的解決方案。

Q: 評判一款車規級激光雷達的好壞有幾個維度,需要考慮哪些具體的參數和功能?作為一位普通的消費者有沒有辦法可以識別出一款激光雷達的好壞?

白劍:我們評判激光雷達主要看是否能夠看得遠、看得清、看得穩。

Q: 單顆激光雷達是否能保證安全的冗余和高級別自動駕駛探測的需求?

白劍:整個自動駕駛的冗余不是單靠激光雷達來完成的,我們現在整個NAD的系統設計上,從算法、軟件、硬件,再到接收器,全部要考慮功能安全的設計,這是一個系統級的設計。

舉個例子,蔚來NAD的控制器上,芯片就有四顆,它們兩兩互為備份。如果激光雷達壞了以后,整個系統還能依靠這些硬件進行功能安全條件下的使用。我們要保證激光雷達一旦出現問題之后,系統還能維持我們的操作,達到安全目標。

來源:蔚來

Q: 激光雷達的壽命如何,和全車的生命周期相比,是否激光雷達提前退役,中途需要更換?

白劍:蔚來上車的每一個零件都有質量標準,其中一項是使用年限,激光雷達也一樣。激光雷達經過嚴苛的耐久性測試,從系統的技術架構來看,它沒有非常脆弱的部件以至于要提前退役。激光雷達和整車其他零部件是一樣的質量要求。

Q:有一些用車環境可能比較惡劣,用戶不洗車、不愛車、不懂車。在這種情況下,激光雷達穩定性如何,內部有做過哪些測試?售后成本是多少?

白劍:激光雷達系統會自檢,自動駕駛系統也會做系統級自檢。它們有判斷標準,如果激光雷達上有泥點或者臟污,這些東西已經遮蓋到一定比例,從而導致點云質量已經下降到了系統難以承受的程度,蔚來會提醒用戶,“激光雷達上面的窗口有臟污,請您去清洗一下”。我們也比較貼心地為用戶準備好清洗套裝,海綿一樣的刷子,用戶把它擦干凈就好,沒有任何成本問題。

如果激光雷達安裝在保險杠附近,路上碎石子飛濺,把激光雷達撞碎了,容易產生維修問題。另外一類是刮蹭、磕碰,車子的左右后視鏡或者保險杠容易蹭到。但蔚來“瞭望塔”布局位于車頂,可以避免很多上述問題。

另外,蔚來所有的激光雷達外膜都有大概3-4um厚的硬化膜,萬一有非常小概率事件發生,如輕微的小石子碰到碰到車頂的激光雷達,我們測試過不會影響激光雷達使用的性能,不需要去維修,用戶可以放心使用。

Q:整車下線時,如何對傳感器進行檢測和校正,對生產的節拍有什么影響?

白劍:激光雷達組裝線有出廠檢測,我們還會測試激光雷達所有標定的參數、做老化測試。裝車以后,我們還會進行外參標定測試,整車級別檢測。其中,外參標定測試,即激光雷達、攝像頭和整車系統,在三維坐標下能夠達到一致。

具體來說,攝像頭看到視野的某一個方向,假設左前方兩百米有一棵樹它在視野水平多少度、垂直多少度,那激光雷達看到的必須也是在水平多少、垂直多少,我們會定義偏差可被允許的范圍,超過這個范圍就不合格了。

舉例的這個測試只是成百上千項測試中的一項,我們會通過非常嚴苛的測試和標定動作,保證整個系統的時間和空間維度都是嚴格同步去工作的。

Q: 下半年交付的NOP+會在什么地方使用到激光雷達?

白劍:NOP+將會在三季度開啟交付。在激光雷達的加持下,對于各類目標的檢測距離會更強,看得更遠也更準。所有依賴前向感知的功能都能從中獲益。

在用戶的日常用車過程中,最直接、最高頻能感受到的體驗提升是:跟車時加減速會更平順;前方出現慢車時,自車的減速會更及時也會更舒適;被他車切入時,減速的時機以及舒適度也會更好。整體的加減速表現更像人類駕駛員。

未來汽車日報

來源:未來汽車日報

作者:吳曉宇

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/179026

以上內容轉載自未來汽車日報,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。