新能源汽車補貼退坡、特斯拉挑起價格戰、車企商業模式進化、后疫情時代消費理念轉變……這樣的背景下,2023年必定血雨腥風、硝煙彌漫。

不知從什么時候開始,汽車行業就充斥著各種謠言、知情人士,以及華麗包裝下的完美話術。愈加雜亂的市場輿論環境,不管是車企、供應商,還是從業者、消費者們,都陷入到一種似是而非的境地,如何也找尋不到方向。

疑問越來越多,偏見越來越深。2023年動蕩的汽車行業,需要穩定“軍心”,更需要有人站出來,振臂一呼、撥開迷霧。

2月17日,中國電動汽車百人會論壇專家媒體交流會,正式在京舉行。

交流會上,原工信部部長、現任全國政協經濟委員會副主任苗圩,就新能源汽車補貼、生產資質、芯片被限、燃油車禁售等多個市場問題、發展趨勢,進行了重點解答、趨勢解讀。

關于中國汽車行業,是否好事將近,答案留給時間。

“建議補貼延續1年”

2023年初,因新能源汽車補貼退坡,國內各大新能源車企早早就發布了漲價公告。但令人意想不到的是,“鯰魚”特斯拉開始“攪局”,大降價策略一出,既滿足了自家的宣傳目的,又對競爭對手造成強有力的打擊。

如此情景下,各大車企多少有些手足無措。小鵬、問界緊急跟上,蔚來、埃安變相降價,甚至豐田BZ4X都被“卷”得降價6萬之多。

而新能源汽車補貼,真的要退出歷史舞臺了嗎?

“從個人角度來講,國補還應適當延續一年,制定政策應該要系統性通盤考量,而不是一年一預告,這樣可以讓市場和企業提前有所準備。”

在專家媒體交流溝通會上,苗圩表達了再續一年國補的期望。但與此同時,苗圩也進一步表示:“新能源汽車政策補貼退出會對今年一季度,甚至今年上半年國內新能源車市產生一定影響,但影響可控,新能源滲透率增長的趨勢不會改變。”

事實上,國補退坡,已成定局,就是退多退少的問題。而且必須承認的一點,2023年的國補退坡,已經是此前3年疫情延續后的結果。更何況,為減少補貼退坡帶來的不利影響,政府還提前出臺了雙積分辦法。

“政府不要下場做大股東”

近期坊間沸沸揚揚,據市場傳聞:國內新能源汽車生產資質不再允許銷售,只能注銷;蔚來成為最后一個代工模式的車企,以后代工模式需雙方具備生產資質;小米是北京特批,獲得了寶沃的資質……

毫無疑問,新能源汽車的生產資質,就是通往真正汽車市場的通行證。一個典型的范例,自游家之所以倒在了黎明之前,就是因為缺少了這塊“敲門磚”。

但現在的問題是:如何才能將生產資質,巧妙地運作給那些真正想造車的人?

“汽車行業可以借鑒一下證監會的注冊制改革,從審批逐步過渡到注冊。”

關于造車資質的準入問題,苗圩提議道:那些從沒造過車,又想要造車的新勢力,或許可以更寬松一些,不能讓造車資質成為借殼上市的“殼”。而對于那些已有造車資質的車企,要看產能利用率,利用率不高的,就不能再“鋪攤子”了。

在這其中,必須警惕的是,地方政府的角色,總是跑偏。

苗圩批評道:“地方政府招商引資上,過度招商之舉不可取。現在很多爛尾的新造車項目,大都是政府越俎代庖、大包大攬、招商心切所致,有的不僅土地免費、減免稅費,甚至還給落地項目免費建廠。”

合肥“豪賭”蔚來成功之后,其實各家地方政府,都想成為第二個合肥,創利創收,再創輝煌。

但苗圩卻懇切建議:地方政府要在新能源汽車項目招商上理性克制,把營商環境搞好才是本職工作;產能規劃和投資交給企業自己去決定,不下場當大股東;尤其是地方產業基金,不領投但可以跟投,最大化降低投資風險。

可想而知的是,為了招商成功,地方政府也許會做出解決新能源汽車生產資質的承諾。但隨著上層意識收緊,如何高效率促進生產資質的再分配,才是如今迫切需要解決的問題所在。

“芯片絕不關起門來搞國產化”

新能源汽車時代來臨,零部件供應鏈也隨之轉型升級。但必須承認,如今的新能源汽車,對于芯片的數量、性能要求,正變得越來越高。可是,來自“芯片荒”的陰霾,依舊久久沒有退散。

此前有媒體報道,美國、荷蘭、日本三國政府達成秘密協議,將對中國芯片制造施加新的設備出口管制和限制。目前具體協議內容尚未可知,但總體方向是對中國半導體產業實施進一步限制。

所以,國內的汽車行業,會因此受到沖擊嗎?

“中國政府承諾將更加開放,任何時候絕不關起門來搞國產化,中國將對中資、外企一視同仁,為全球半導體產業發展提供創新土壤和環境。”

無論是消費電子芯片,還是汽車電子芯片,中國市場都存在著大規模、大體量的需求。所以,在談到芯片相關問題時,苗圩再次重申了國內堅持半導體開放合作的一貫方針,并指出:“中國汽車市場可以支撐全球芯片市場的增量。”

簡而言之,目前全球消費類電子產品大幅下滑,芯片企業發展遇冷,已經難以逆轉。但智能汽車對于芯片的需求量卻在大大提升,這樣就會形成新的增量市場,帶動整個半導體行業繼續向上。

“一輛汽車所使用的芯片數量是手機使用芯片數量的10倍以上,達到1500顆,自動駕駛車輛可能會達到3000顆芯片,這遠遠大于消費類電子產品芯片使用量。中國汽車行業電動化智能化領跑全球,這可以快速彌補消費類電子產品下降所帶來的不利影響,支撐全球芯片市場增量。”

苗圩如是說。

“新能源汽車不存在產能過剩”

與其說新能源汽車產能過剩,不如稱其為地方政府迫切招商、無序擴張后的爛攤子。

對于市場上認為中國新能源汽車已經進入“產能過剩”的聲音,苗圩并不認同。苗圩認為,中國新能源汽車還將保持高速增長,部分企業在競爭當中的失利,或者局部的投資過剩不代表整個行業的過剩,過剩的主要還是傳統燃油車產能。

“如果沒有2021年年底1000萬輛的產能,2022年就很難取得700萬輛新能源汽車的成績。”

苗圩表示,當前新能源汽車正處在一個高速增長的階段,如果不提前做好產能準備,供不應求是必然的。而為了更準確的說明情況,苗圩還算了一道數學題——

“去年,我國有2700多萬輛的產量,其中新能源汽車的滲透率達到25.6%,我估計今年很有可能超過30%,超過30%也就是900萬輛,甚至有樂觀的估計要達到1000萬輛。如果900萬輛的產量按照80%的產能利用率,那我們就應該有1120萬輛的產能才能夠滿足今年的需求。”

以此為據,從全國汽車市場的視角來看,新能源汽車確實不存在產能過剩。再加上產能的建設,需要一定的周期,考慮明年后年以及未來的發展,新能源汽車產能在中國目前階段,就更不存在過剩的情況了。

“新能源、燃油車此消彼長是必然趨勢”

盡管我們常說新能源汽車大勢來襲,勢不可擋,但必須承認的是,燃油車、插混、增程、純電動等各種類型的車型,會長期處于共存狀態。

不久前,歐洲正式宣布,從2035年起,歐盟范圍內將禁止銷售全新的汽油和柴油汽車,目的是加快汽車電動化轉型,以應對氣候變化。那么對于國內的汽車市場來說,是否也需要將“禁售”安排上具體時間議程呢?

“目前我們并沒有具體的停售燃油車計劃,但有大致的時間節點,新能源和燃油車此消彼長是必然趨勢。”

在苗圩看來,雖然國內汽車市場的發展空間不斷擴大,但新能源汽車與燃油車之間,依舊存在著不小的差距。

舉一個簡單的例子,目前社會充電樁建設雖然有了不錯的發展,但除了大中城市,很多地區的充電設施還不健全,補能體驗無法與燃油車相比。所以,即使純電動是終極方案,插電混動和增程式汽車同樣擁有市場。它們既解決了用戶的里程焦慮,又是用戶的另一種選擇。

好消息是,新能源汽車的發展大大超出了預期,提前完成了之前制定的目標。對此,苗圩表示:達到50%滲透率不需要到2035年,甚至不需要到 2030 年。

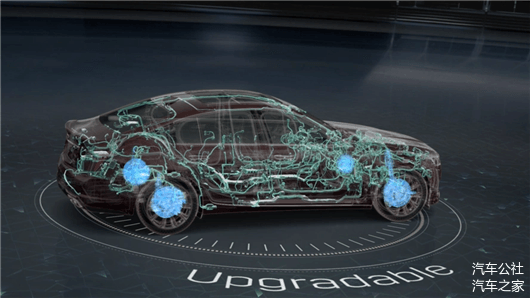

眾所周知,新能源汽車時代,上半場是電動化,下半場便是智能化。

苗圩認為:隨著智能汽車進入到下半場,不僅涉及到汽車行業,還包括電子信息行業、硬軟件領域、以及車聯網、通信企業、互聯網企業,甚至車路協同、路測單元改造,交通建設企業在內都要進行系統考量。

牽一發而動全身,整個工業產業的升級,并不能依靠汽車單獨完成。但苗圩卻堅定認為:汽車行業要對整個系統發展進行整體把控,要占據整體領導地位。

換句話說,車企就是要主導汽車行業的智能化轉型,而非其他所謂的跨界企業。

來源:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/196186

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。