“最終全球汽車工業企業存活下來的數量不會太多,只有規模企業才能生存下來。”深諳此道的李書福帶領著吉利,在全球開啟收購、整合、拆分、上市等一系列資本運作,這也讓吉利一躍成為全球化的跨國企業。

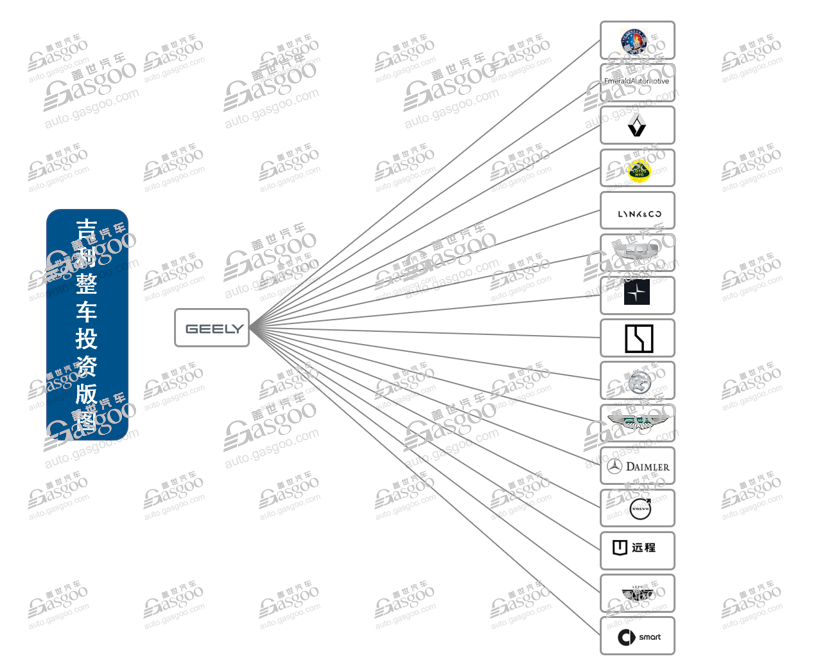

自收購英國錳銅開始,吉利的投資版圖已遍布整車、供應鏈、未來科技等方方面面的領域。從沃爾沃到寶騰、阿斯頓、遠程、極氪等,吉利的全球影響力和技術實力得到了極大提升;從澳大利亞變速器制造商DSI到億咖通、威睿電動、吉利百礦集團等,吉利打通了汽車制造供應鏈的方方面面;從太力飛行汽車、時空道宇、Volocopter到魅族,吉利正跨界打造用戶生態鏈。毫不夸張的說,一部吉利發展史,就是半部資本并購史。

整車向上之路

自1997年,吉利正式進入汽車行業,從模仿“夏利”開始逆向研發技術。當時國內的汽車生產技術還較為落后,吉利的質量遲遲無法提升,受困于技術的李書福將目光放到了收購上——希望通過收購外國車企來獲得相對先進的技術。

吉利的收購之路始于2006年,當時吉利購買倫敦經典黑色出租車的制造商和擁有者英國錳銅公司19.97%的股份,成為其最大股東,隨后合資成立上海英倫帝華公司,生產倫敦經典黑色出租車,并在中國市場銷售。不過這場并購雖然讓吉利初次出現在全球視野中,但是英國錳銅持續虧損的業績還是未給吉利帶來真金白銀的回報。

此后,吉利雖然在銷量上持續攀升,但是其迫切需要扭轉廉價的形象。為此,2010年,吉利不惜以18億美元的天價收購了豪華品牌沃爾沃,上演了轟動全球的蛇吞象事件。“這如同一個農村來的窮小子追求一個世界頂級的明星”,當時的李書福對于吉利收購沃爾沃如此評價道。

此次的收購,如今來看,對于吉利的發展顯然是利大于弊。不僅讓其在全球市場名聲大噪,而且對其技術實力和品牌價值提升等方面都產生了積極的影響。不過吉利收購完成后,如何將沃爾沃的技術消化吸收,卻成了難題所在。

因為由于沃爾沃部分技術是與福特汽車共同研發,所以即使將沃爾沃收入囊中,也不能直接拿到其先進技術,需經沃爾沃董事會和管理層的同意。

為此,吉利耗費了大量時間和經歷,經過一系列輾轉騰挪才逐漸將技術化為自己所有。其中,最為標志性的就是2013年,吉利與沃爾沃共同組建了中歐汽車技術中心(CEVT),并為此開發出了緊湊型模塊化架構(CMA),這一架構幾乎成就了吉利當前所有熱門車型。在與沃爾沃的親密合作下,吉利還孵化出了領克品牌,并聯合打造了浩瀚SEA架構。

在此之后,吉利開始著手發展新能源汽車。2015年,吉利發布“藍色行動計劃”,計劃2020年實現新能源汽車銷量占總銷量的90%以上。在這個時間段,吉利并購或創建的公司也多是與電動汽車有關。2013年,收購英倫電動汽車(LEVC);2014,收購了英國電動汽車研發公司EmeraldAutomotive;2016年,吉利成立吉利新能源商用車公司,由新發布的遠程汽車和倫敦出租車(原英國錳銅)組成,聚焦新能源商用車的研發;2017年,沃爾沃和吉利控股共同創立了電動汽車品牌極星;2019年,吉利純電品牌幾何在新加坡正式發布。

不過通過“買買買”戰略的吉利,在新能源上卻未見成效。幾何品牌因為“油改電”路線、B端市場等而銷量慘淡,極星品牌也因為定位小眾而始終不溫不火。數據顯示,2020年,吉利新能源板塊銷售6.8萬輛,僅占整體銷量的5%,與藍色行動計劃相差甚遠。2021年,李書福無奈承認“藍色吉利行動”的失敗,并發布“兩個藍色吉利行動計劃”,企圖拿到新能源汽車的入場券。2021年,吉利成立純電品牌極氪汽車,李書福親自出任極氪公司董事長,頗有畢其功于一役的態勢。

盡管如此,經過多年的并購,吉利的技術實力依然是有目共睹的。而在隨后的收購中,吉利也開始反向輸出技術。2017年,吉利收購馬來西亞DRB-HICOM集團旗下的寶騰汽車49.9%的股份以及豪華跑車品牌路特斯51%的股份。在4.63億林吉特(約合人民幣1.08億元)的交易中,吉利博越的平臺作價就高達2.90億林吉特,超出了現金交易部分。

2018年,吉利通過旗下海外企業主體收購戴姆勒9.69%具有投票權的股份,成為戴姆勒最大單一股東。隨后,二者開始在品牌和技術上展開合作。吉利旗下的曹操出行與戴姆勒旗下的戴姆勒移動服務公司共同合資組建了蔚星科技有限公司,布局高端出行;吉利還和梅賽德斯-奔馳正式成立smart品牌全球合資公司,致力于將smart打造成為全球領先的高端電動智能汽車品牌。

2022年5月,吉利豪擲14億美元,收購了雷諾韓國汽車34.02%的股份。雙方利用CMA架構和雷神動力混動技術,在韓生產、銷售雷諾品牌的燃油和混動汽車。同年9月,吉利宣布完成對英國超豪華性能品牌阿斯頓·馬丁7.60%的股份收購,成為阿斯頓·馬丁的第四大股東。

不過當時股市并未因為其收購阿斯頓的消息而上漲,業內分析認為,吉利入股阿斯頓·馬丁或許是為了其豪華品牌的溢價,但是沒落的豪華品牌究竟能為吉利帶來什么仍充滿未知數。

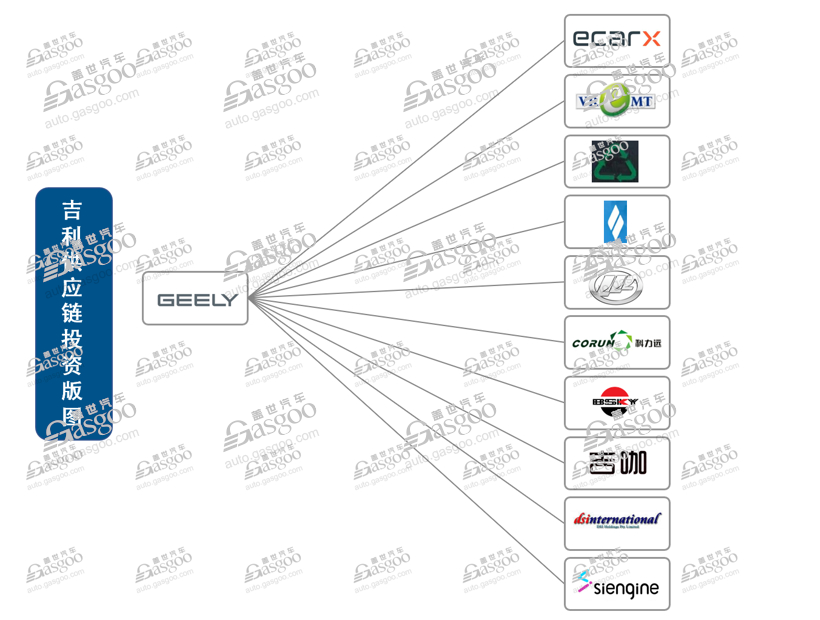

吉利的供應鏈王國

為了擺脫對技術、資源等方面的依賴,吉利通過投資并購加自建的方式,形成了全球化研發網絡和供應鏈體系,避免因過渡依賴供應商而被卡脖子的風險。

2009年,吉利收購澳大利亞變速器制造商DSI的全部股權。這也是全球僅有的兩家獨立于汽車整車企業之外的自動變速器公司之一。兩年之后,吉利在國內成立了吉盛國際動力傳動系統有限公司,DSI中國第一個工廠在湘潭建成并成功投產,填補了國產高檔自動變速器領域的空白,打破了外資壟斷市場核心技術的局面。

電池方面,2013年和2017年,吉利相繼成立了威睿電動汽車蘇州和寧波公司,二者專門為吉利旗下品牌提供電池包產品。此外,吉利還投資了衛藍新能源、衡遠新能源、孚能科技等動力電池企業。

2015年,吉利以2.8億元收購了位于冰島的碳循環國際公司的股份,成為其董事會成員和重要股東。該公司擁有的可再生清潔能源和采集二氧化碳合成清潔甲醇燃料等領先世界的技術,對于吉利甲醇汽車的發展起到了助推作用。

在軟件和芯片方面,2017年,李書福和沈子瑜共同創立了億咖通。該公司主營業務是汽車軟件的研發。其中,億咖通正在自主研發全棧式汽車計算平臺。 2021年,億咖通與沃爾沃在哥德堡成立合資公司,聯合開發適用全球市場的新一代車載智能操作系統。

圖片來源:億咖通

近幾年,由于部分國家的技術封鎖,芯片成了國內企業被卡脖子最嚴重的領域之一,而吉利早已在自研車規級芯片。2019年,億咖通與半導體廠商ARM中國共同出資成立芯擎科技,由“芯擎”科技自研的“智能座艙芯片SE1000”采用了車規級7納米工藝,是中國第一顆7納米制程的車規級SOC芯片。

除了自主研發,吉利還投資了相關企業,做多手準備。2020年10月,吉利投資了導航芯片及產品制造商華大北斗,次年2月,又投資了國內車載芯片廠商地平線,5月投資了光刻領域的源卓光電科技。

隨后,吉利又與億咖通于2021年聯合創立了汽車智能化變革的智能機器人公司——吉咖智能,主打感知、算法、底層軟件、硬件等全棧技術的研發。

在原材料的研發上,吉利也有布局。2019年,廣西自治區、百色市人民政府引入吉利,對百礦集團開展混合所有制改革。混改后,吉利百礦集團構建起煤電鋁一體化、生態錳產業一體化的循環經濟產業體系。同年,吉利還參投了新能源材料研發商科力遠,并成為第二大股東。

吉利還將手伸到了換電領域。2016年4月,吉利設立了聚焦換電技術研發易易互聯科技,負責換電技術和換電站運營。2021年,吉利收購力帆股份,將旗下楓葉品牌換電型純電動車授權力帆科技生產。2022年年初,吉利還和力帆科技共同組建睿藍汽車,聚焦換電產品和換電服務的落地,并聯合曹操出行開拓B端市場,再加上吉利商用車陽光銘島等企業,吉利的換電產業已基本覆蓋乘用車和商用車兩大板塊。不過吉利仍需避免走了幾何的老路,此前,幾何汽車因為布局B端市場而飽受詬病。

為未來布局

縱觀近幾年的投資,可以發現,吉利正一步一步朝著未來生態的規劃布局。李書福認為:“未來跨界打造用戶生態鏈,依法構建企業護城河已成大趨勢。”

吉利率先從太空入手。2017年,吉利與世界上第一家飛行汽車公司——美國Terrafugia飛行汽車公司達成最終協議,收購Terrafugia的全部業務及資產,并以中文命名太力飛行汽車公司。

2018年11月,吉利與航天科工簽署戰略合作協議,開展高速飛行列車、工業互聯網等領域重大項目合作,共同推動相關領域技術發展及技術產業化轉化;2019年,吉利和戴姆勒參加了德國城市空中出行公司Volocopte的C輪首輪融資,雙方各持股10%;2020年,太力飛行汽車公司與2020年收購的傲勢科技組合成“沃飛長空”,旗下包含太力飛車、傲勢無人機等品牌;2020年,吉利旗下時空道宇成立上合航天公司,致力于成為全球領先的中低速衛星通信運營商,構建空天地海一體化數字生態網絡。

不過想要構建天地一體化立體出行生態,衛星是吉利難以繞過的坎。2018年,吉利創立時空道宇,開始布局航天衛星領域,覆蓋從研發、制造到應用全產業鏈,吉利也成為了中國首家自主研發低軌衛星的汽車企業;2019年,吉利又成立星空智聯,該公司擁有國內首個商業化衛星智能AIT(集成總裝測試)中心,是中國首個深度融合航天制造和汽車制造能力的衛星量產工廠。2021年9月完成首批量產產品下線,這也標志著吉利商業衛星正式步入批量化生產階段。

中國工程院院士劉經南教授曾表示,高、中、低軌衛星與地基增強系統相結合,才能構建起理想的高精衛星定位導航系統。吉利顯然在謀劃著這一點,據吉利官方介紹,吉利自建的低軌衛星星座(吉利未來出行星座),可實現高精度定位和組合導航,結合自研的高精地圖,囊括高精度、高動態和多維度等特點,可提供道路信息、環境信息、實時動態信息等。如此以來,吉利的衛星網絡和高精地圖,將與吉利汽車形成協同效應,為未來的自動駕駛奠定基礎。

打造用戶生態鏈,手機也是必不可少的一環。李書福就表示,造手機是為了打造生態圈、車機一體化、增強軟件能力,同時更是為了讓智能汽車更有競爭力。

圖片來源:星紀時代

為此,吉利旗下星紀時代于2022年7月完成對手機廠商魅族79%股權的收購。在收購后,魅族的商業之路也就此改變,同年11月,魅族打造的車機系統FlymeAuto正式發布。星紀時代副董事長、魅族科技董事長沈子瑜曾透露,未來,星紀時代和魅族兩個品牌的產品都會圍繞Flyme操作系統,將手機上的體驗賦能到智能車機上,包括賦能到其他終端上,實現多終端、全場景的融合體驗目標。有業內人士如此評價道,科技領域布局目前看來對吉利沒有明顯幫助,可能會在未來競爭中帶來正面拉動作用。

除此之外,吉利在鐵路、船舶方面均有涉足。2018年,吉利攜手騰訊、中國鐵路投資有限公司共同成立國鐵吉訊,基于高鐵出行場景為用戶提供多種站車一體化、線上線下協同出行服務。2022年10月,比亞迪的關聯公司在山東煙臺一家船廠訂造多達8艘可裝載7700輛汽車的滾裝船,總造價接近50億元。

總結:“雞蛋不要放在一個籃子里”,諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯·托賓曾提出這一投資理論,這也成為了如今投資領域的黃金法則。吉利“買買買”的投資理論,有著同樣的投資邏輯。不過吉利的并購策略,也有諸多弊端之處,此前吉利汽車闖關科創板失敗,就與科技研發不足有著莫大的聯系。這也為吉利提了個醒——并購很香,但自研仍很重要。

來源:蓋世汽車

作者:馬振旗

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/196662

以上內容轉載自蓋世汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。