小米汽車營銷負責人周钘,離職了。

具體原因未知,有小米內部員工透露,周钘與小米這樣的互聯網企業融合得并不好,營銷理念、造車理念有所偏差。

小米官方回應,周钘離職,系個人和家庭原因。霧里看花,關于這場離職風波的真相,大概率不會說得很清楚,但也有一些蛛絲馬跡以供參考。

可以清晰地感知到,周钘任職7個月時間,小米汽車的營銷節奏和內容,屬實有些偏慢、偏軟;哪怕不久前如此高強度的信息曝光,也沒能給市場、消費者留下什么好印象。

是誰的鍋?又是誰要背鍋?

按照就職履歷,周钘曾任上汽通用五菱銷售公司副總經理,熟悉汽車銷售、公關以及品牌打造;在五菱任職期間,周钘曾主導宏光MINIEV的多次成功跨界營銷,風光無限、光環加身。

也正是如此光鮮的履歷,才讓大家對周钘加盟小米汽車,有所期待。但如今的結果顯示,雙方并沒有那么“搭”。

據晚點爆料,小米汽車首款車為中型溜背式轎車,內部代號Modena (摩德納),目前內部正在討論的方案是:一個版本26萬~30萬元價格區間,另一個版本則在35萬元以上。

假設該爆料為真,那么也就意味著,小米汽車想要的是25萬元以上的中高端定位。與之不謀而合的是,坊間也一直傳聞,雷軍想要走高端路線,以避開此時小米手機遭遇的“性價比陷阱”。

如此邏輯來看,周钘最近一系列“自曝”手段,確實不符合小米汽車的“高端”調性,甚至與小米營銷的一貫做法相左。

捕風捉影的事情接二連三,雷軍不認可營銷負責人的能力,情有可原。

但現在的問題在于,造車如此關鍵時刻,營銷負責人卻突然離職,接下來的計劃必然會被打亂。至于雷軍究竟想要如何打造一款什么樣的小米汽車,亦或是如何去“包裝打扮”,也在這一刻變得更加撲朔迷離起來。

學習戰術,修正戰略

如今的新能源汽車市場,似乎走進了某種誤區。

特斯拉、蔚來、理想等造車新勢力熱鬧非凡,高舉高打,創始人親自下場吆喝,充分發揮著自身的輕量化優勢。但是其它車企如果只是亦步亦趨、有樣學樣,卻沒有自己核心戰略,大概率“畫虎不成反類犬”。

首先,是營銷能力。大家都認為造車新勢力的營銷能力很強,以蔚來、理想為例,一個借助NIO Day,凝聚更多用戶的向心力、榮譽感;另一個則憑借出色的產品場景復現,抓住用戶的心、掌控消費者需求。

但歸根結底,還是與兩家車企的創始人理念相關。

在創辦蔚來、理想之前,李斌是易車創始人,李想是汽車之家創始人,兩者都是浸淫汽車互聯網多年的“老炮”。請注意,是汽車互聯網,而不是科技互聯網。

憑借多年來對C端用車消費者,以及中國汽車市場的了解,理想和蔚來在一眾造車新勢力之中,突出重圍。雖然成功的因素有很多,但這一段經歷,絕對發揮了不小的作用。

其次,是標簽形象。在這方面,理想、蔚來依舊是個“好手”,只不過這里想要說的,是比亞迪與特斯拉。

必須承認,特斯拉確實在電動汽車的普及方面,起到了很大的促進作用。而此時的比亞迪與特斯拉,就像傳統汽車時代的大眾、豐田,共同推動著新能源汽車時代的車輪,緩緩向前。

對于小米汽車來說,尷尬的一點在于,定價20萬以上,與特斯拉正面交戰;定價20萬以下,與比亞迪打擂臺。顯而易見,兩者都沒有那么好惹。

比亞迪占據著“大義”,特斯拉更是充當著“科技先鋒”,緩步走來的小米,卻沒有一個強力的身份,與兩者對抗。“性價比王者”的標簽不錯,但雷軍似乎并不這么想。

事實上,雷軍和小米的IP形象都很強,這是小米汽車的長板,但也在某種程度上限制了小米汽車的想象。為了避免與比亞迪、特斯拉的正面沖突,雷軍似乎更愿意像蔚小理那樣,采取產品自上而下的打法。

可是,不容忽略的一點在于,蔚小理之所以能夠“突出重圍”,除了上文提到的營銷能力、標簽形象之外,運氣和時機的把握,也同樣發揮了重要作用。

時光一去不復返,時代紅利,以及大環境的變化,都對新能源車企提出了新的要求。而對于小米汽車這樣的后來者來說,只有學習“戰術”的同時,做出自己的“戰略”規劃,發揮自己主觀能動性,才能獲取到良好的市場反饋。

押注溢價,為時尚早

總之一句話,現在的市場環境,不允許小米汽車賣的太貴。

顯而易見,如今的新能源車并沒有品牌崇拜,昔日王者的豐田、大眾,也不存在特殊光環,反而被按在地板上來回摩擦。而消費者買新能源車,第一眼看到的,就是價格;只有在預算之內,才會進一步了解整車產品力。

其實也不難發現,特斯拉、比亞迪、蔚來、理想等,都是處于積累、重塑、奠定品牌力的過程之中,只不過相對比而言,有人快些,有人慢些。但真的很難說,究竟哪家新能源車企,存在所謂的品牌溢價。

市場環境變化多樣,自今年年初特斯拉掀起價格戰之后,不要說什么品牌溢價,就連產品溢價也在逐漸轉變為產品降價。

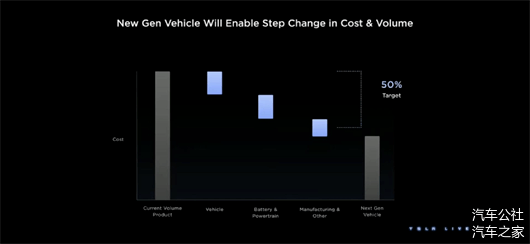

3月1日的特斯拉投資者日上,特斯拉號稱在諸多新概念、新工藝,以及新的設計思路結合之后,下一代特斯拉產品的成本與能耗,將在現有基礎上再降50%。“任何車企都無法挑戰”,馬斯克如是說道。

事實上,這其中透露出來的信號,已經尤為明顯——特斯拉要將價格戰進行到底,這將是一場革命性地歷史推進。

市場瞬息萬變,不少車企決定拋棄利潤,緊急爭奪市場份額,那么站在小米汽車的角度,又會如何選擇?

必須承認的是,小米汽車的形象在消費者眼中并不豐富,尤其是在汽車產品的感官上,也是十分陌生。琳瑯滿目的新能源汽車產品堆里,小米汽車如果沒有能夠令人眼前一亮的產品點,價格也不公道,必然會掉進自己挖的“高端陷阱”之中。

那么問題來了,小米造車的內核,究竟是什么?

此前,雷軍曾將自動駕駛作為小米汽車的第一突破口,誓要在2024年,進入到行業第一陣營。而有小米手機、小米智能家居做依托,小米汽車的智能座艙,像萬物互聯等功能,想必也會不弱于人。

然后呢?這些作為內核,足夠嗎?平心而論,現在的市場環境,真的很難講技術溢價。

歸根結底,說是汽車市場的價格戰,其實比拼的還是“性價比”3個字。至少在2023年,汽車市場的主旋律,就是比誰的價格更低,同時去比誰的產品更好。

當然,市場是講長期主義的,每家車企都需要走一步,看三步。比如蔚來的換電站鋪設,理想的“套娃”戰術,比亞迪的混動過渡等,都在為將來的競爭奠定基礎。

但另一方面,長期主義不能成為“比不過”別人的借口,也不應該形而上地口嗨,卻沒有具體動作。

不積跬步,無以至千里,做高端汽車也是這樣。退一步講,盡管步步為營向上走的做法,尤為吃力,但確實更適合如今的市場環境。

“買高端,誰買小米”,這是如今手機圈子里的日常;相對應的,隨著小米汽車的到來,也將面臨著這一尷尬局面。

只不過,那又怎樣?

小米汽車想要破局,成為“世界前五”,就需要牢牢抓住一部分市場份額,并不斷擴大優勢,逆勢而上。

大家心知肚明,小米汽車2024年量產,確實晚了,錯過了時機;而今,只有走好每一步,切實將小米造車的內核找到,才算得上為時不晚。

來源:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/197123

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。