上個世紀90年代,激光雷達首次被應用于汽車測距。到現(xiàn)在30年過去,其已經(jīng)成為汽車感知系統(tǒng)最重要的傳感器之一。馬斯克曾稱,激光雷達“傻子才用”,但拋開價格層面的因素,特斯拉在標定測試數(shù)據(jù)時,也免不了要用激光雷達作為校準依據(jù)。

事實上,圍繞激光雷達的爭議從未停止過。面向L3及以上自動駕駛功能的實現(xiàn),包括大眾集團前CEO迪斯在內的人都認為,激光雷達是個必要條件。不過市場觀點似乎難得達成了一致——L2+級將是未來很多年的主流形式。

那么,激光雷達是否還是現(xiàn)階段高階輔助駕駛的“Must Have”?

“近乎完美”的感知部件

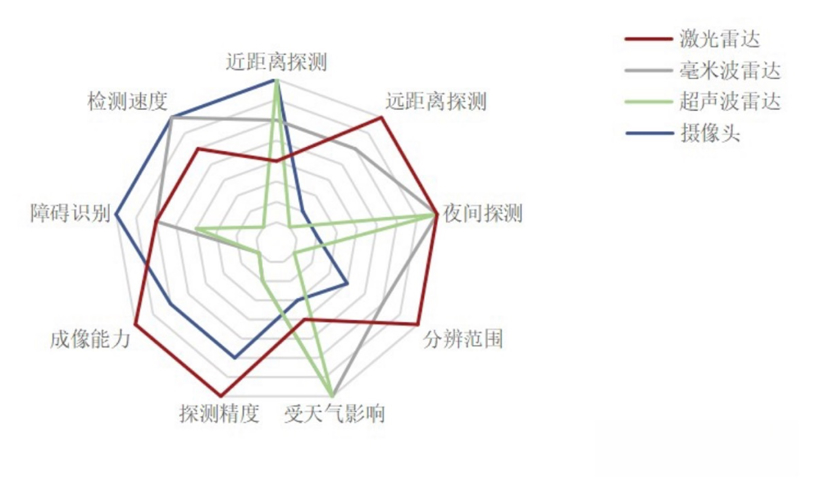

從工作原理講,激光雷達是通過發(fā)射激光脈沖和反射脈沖的對比,生成目標物體的點云圖,進而實現(xiàn)測距和成像的目的。相比攝像頭,它測距可以更遠、抗光源干擾的能力更強;相比毫米波雷達,它的角分辨率和精度更高,同時對目標物體的輪廓識別更加精準。

其主要缺點在于,受雨雪霧天氣影響較大。不過,北醒CEO李遠指出,如果激光雷達不受雨雪霧的影響,那它也就不會探測到細小物體。“干擾和發(fā)現(xiàn)往往共存,當你覺得沒有干擾時,也就沒有發(fā)現(xiàn)了。”而這類干擾可以通過算法、強信號輸出等方式進行優(yōu)化處理。

主要ADAS傳感器的優(yōu)缺點

另外,遇到低照度環(huán)境或者涉水路面,激光雷達可以通過回波寬度、回波強度等信息進行車道線的檢測。不可否認的是,市面主流的ADAS傳感器原理不盡相同,在車載領域各有優(yōu)勢,但面向高階輔助駕駛,要想提高系統(tǒng)的感知能力和反應速度,激光雷達無疑是不可或缺的。

問題是,激光雷達的有效探測距離多遠算遠,分辨率究竟多少才夠用?這個問題到目前為止尚沒有一個統(tǒng)一答案,但國內廠商已經(jīng)在嘗試給出自己的回答。

去年,北醒推出了業(yè)內首款512線車規(guī)級激光雷達AD2,可謂技驚四座。要知道,目前大部分上市車型所搭載的激光雷達都基于96線、128線。早些時候,滴滴自動駕駛團隊宣布與北醒合作開發(fā)了一款“參數(shù)爆表”并具備2K圖像級高精度的激光雷達“北曜Beta”版,再度引燃512線的市場熱度。

激光雷達主要有視場角、角分辨率、量程、點頻等幾個性能指標。以AD2為例,視場角120?(H)*25.6?(V)、最佳角分辨率0.05°*0.05°、探測距離200米@10%。也就是說,AD2在垂直方向可以發(fā)出512道激光光束,水平旋轉一周掃描的點數(shù)超過300萬個。

從角分辨率來看,AD2幾乎全視場覆蓋ROI區(qū)域,即可探測識別所有進入視場角內的目標物體。不僅如此,對于200米外反射率為10%的物體,探測到的概率超過90%。在李遠看來,高階自動駕駛使用512線的激光雷達剛剛好,并不冗余。因為無人駕駛必須做到全局高清探測,甚至要看得到200米以外的小目標。

512線和128線激光雷達的對比

舉個例子,以車輛前方22cm高的障礙物輪胎作為參考,當以100km/h的速度行駛時,一般車輛從發(fā)現(xiàn)目標到緊急制動的極限距離大概是67.78米。而目前128線激光雷達的識別距離約31.5m。相比之下,等效512線可以將有效識別距離提高到126米,給予智駕系統(tǒng)2.1秒的額外反應時間,降低安全事故的發(fā)生。

當然考慮到這仍是一個人機共駕的時代,為了讓更多乘用車享受到高線數(shù)的技術紅利,北醒也發(fā)布了256線的AD2-s,預計年內完成SOP并量產(chǎn)交付。

沒有人質疑激光雷達的作用。某種程度上,它幾乎是一個近乎完美的感知部件。但往往“價”和“量”之間總保持著不可切分的邏輯關系。

激光雷達:在爆發(fā)前夜

進入2023年,行業(yè)對激光雷達的態(tài)度明顯更加冷靜和理智了。如果說“四顆以下別說話”的高調營銷是為了佐證硬件預埋的合理需求,放到今年,車廠和自動駕駛公司都開始紛紛回歸到量產(chǎn)落地的實際層面。

除了極狐阿爾法S HI版、阿維塔11等車型裝配3顆激光雷達外,小鵬G9、智己LS7、蔚來ET7、理想L9等都采用了雙顆/單顆的配置。另一邊,主打L4級的自動駕駛公司也降維做起L2+,推出單激光雷達的城市NOA方案。

來自車廠的成本壓力已經(jīng)實實在在傳到了產(chǎn)業(yè)鏈的下游。據(jù)李遠預計,隨著訂單量不斷增加,激光雷達的價格還會繼續(xù)下探。按照他的說法,AD2采用自研的2D掃描等技術,與128線雷達相比無需收發(fā)器件的堆疊,因而成本不會大幅度提高。

基于 “北醒應龍”激光雷達平臺打造的AD2-s

總體上,激光雷達產(chǎn)業(yè)仍處于增量競爭的時期,還沒有進入存量時代。

首先,是ADAS的開啟率。只有開啟率提升,才能帶來更多的車載軟件服務需求。一如馬斯克說的,在技術角度上特斯拉可以零利潤銷售新車,未來通過軟件創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟效益。其次,是ADAS能否讓安全事故率以及保險費率降低,或者使整個算法訓練成本得以下降。

目前沒有一家車企可以提供與之相關的數(shù)據(jù),以上兩點也還未形成一個完整閉環(huán)。因而激光雷達的整體滲透率相對較低,市場仍在起步階段。

有數(shù)據(jù)顯示,去年中國國內乘用車市場前裝搭載激光雷達12.99萬臺,配套車型11.18萬輛,分別同比增加約15倍、26倍。此外,提供選裝激光雷達的車型也超過了1萬輛。車廠考慮的是成本是性能方面的取舍;而消費者考慮更多的,是關乎成本增加所帶來的差異化體驗。

一個明顯趨勢是,高階款車型普遍追加激光雷達,而中低端車型則閹割配置。

相比攝像頭和毫米波雷達,激光雷達的確有著不可替代的優(yōu)勢。但在普通消費者之間,激光雷達還未建立起性能參數(shù)和用車體驗最直接的鏈接,同時由于一些主機廠沒有對激光雷達的標定參數(shù)進行OTA升級。導致激光雷達在用戶終端體驗上出現(xiàn)了缺失。

此外,高階輔助駕駛從來都是一項系統(tǒng)工程,并非單一產(chǎn)品技術可以實現(xiàn)。只有各傳感器充分融合,輔以算法端的支持,有效提高系統(tǒng)的冗余度和容錯性,才能在終端體驗上做得更好。最終消費者愿意買單,激光雷達才能真正迎來全面爆發(fā)。

破局者:北醒

2025年被視為激光雷達產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵拐點。ICV Tank預測,2025年全球車載激光雷達市場將從2019年的4億美元增長到2025年的69億美元,年復合增長率為60.7%;而中國市場期內的市場規(guī)模有望從4.5億元增長至20億元以上。

面向未來,北醒總結出智能汽車行業(yè)對激光雷達的三大需求:

一、汽車行業(yè)競爭加劇,伴隨智能駕駛能力的不斷進階,車端要求有更強大的感知能力;二、新車改款換代節(jié)奏提速,激光雷達選型頻次加快,都需要通過技術架構的模塊化設計來縮短研發(fā)周期;三、在性能升級和可靠性提高的前提下,降本成為必選項。

北醒發(fā)布“北醒應龍”激光雷達平臺

成立于2015年的北醒,最早致力于用激光雷達技術幫助大交通等行業(yè)實現(xiàn)轉型,之后便是以512線激光雷達強勢切入汽車行業(yè)。出于對市場的思考,也得益于與滴滴自動駕駛的合作,“北醒應龍”激光雷達平臺應運而生。據(jù)悉,該平臺的底層硬件架構由高精2D掃描系統(tǒng)、905nm陣列收發(fā)裝置以及北醒自定義的SoC組成。

由于模塊化的設計,其中每個子系統(tǒng)都可以分別迭代升級甚至替換;在生產(chǎn)加工方面,也可以分模塊預組裝、檢驗等,減少了整機裝調流程工序并能降低后段的不良率,兼顧成本和可升級性。AD2、AD2-s都基于這一平臺打造。

比起“守固者”,北醒更愿意做一個“破局者”。“我們會繼續(xù)攀登技術的高峰”李遠表示,未來北醒將在這個自有平臺上迭代出更高階的激光雷達,突破1000線,實現(xiàn)相機級別的高清晰度成像。而目前,算上主雷達和輔雷達,北醒已經(jīng)獲得多家公司的項目定點。

國內激光雷達市場玩家眾多,而車載領域的競爭正日益升溫。北科天繪CEO張智武曾說,“激光雷達產(chǎn)業(yè)比攝像頭(產(chǎn)業(yè))更大,競爭激烈會淘汰一批護城河不深的創(chuàng)業(yè)公司,未來市場上應該會留下5至10家成規(guī)模的激光雷達企業(yè)。”

尤其近兩年,成本和量產(chǎn)能力已然成為一家激光雷達企業(yè)發(fā)展的最大阻礙。這也是全球激光雷達行業(yè)面臨的一場嚴肅危機。說到底,雷達的芯片化和集成化是成本控制的最有效手段。

有觀點認為,激光雷達的終極形態(tài)是高度芯片化、高性能的收發(fā)模塊和簡單可靠的掃描結構的組合。摩爾定律的演進將加速激光雷達系統(tǒng)的升級換代和成本下降,而芯片化的設計也將使激光雷達更易于大規(guī)模生產(chǎn)。

“雷達小型化是趨勢,所以芯片化絕對是趨勢。同時雷達里每一顆芯片都能做出差異化。”但李遠也強調,“芯片化應該是一個長期方向。因為芯片行業(yè)整體上有著較高的技術和資本壁壘,如果過早地將一顆芯片引入進來,市場風向變了再升級,這個成本就會很高,可能幾百萬、一兩千萬會打水漂。”總之,在芯片的投入方面,激光雷達公司要有自己的節(jié)奏感。

寫在最后

整個采訪過程,李遠都保持著一種精神飽滿的狀態(tài)。尤其談到雷達相關技術時,眼里明顯有光。盡管采訪這天,他只睡了四個小時。他也笑談,自己是個工作狂,但這段時間比起讀博時候的辛苦,至少自己是享受的。激光雷達產(chǎn)業(yè)的春天還未真正到來,創(chuàng)業(yè)者或是創(chuàng)業(yè)公司,比拼的其實不僅是產(chǎn)品矩陣、技術與創(chuàng)新能力,心態(tài)上的較量也將決定一家公司能走多遠。

來源:蓋世汽車

作者:徐珊珊

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/201533

以上內容轉載自蓋世汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(wǎng)(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。