“如果我們沒有綠色化,我們還不能叫作100%的新能源汽車。能源必須用綠電才有可能是真正的新能源汽車。”

近日,在一場匯聚了眾多行業精英的頂級論壇上,一位汽車界的大佬發表了自己的獨到見解。他強調,新能源汽車的發展是一個多層次、多維度的進程,可以概括為“上-中-下”三場戰役。

我們通常所提及的“上半場”是電動化,即推動傳統燃油車向電動汽車的轉變;而“下半場”則是智能化,關注的是車輛自動駕駛、智能互聯等前沿技術的應用。然而,在這位大佬看來,還有一個至關重要的環節不容忽視,那就是“綠色化”。

他進一步闡述,如果我們僅僅實現了電動化和智能化,而沒有實現綠色化,那么我們還不能稱之為100%的新能源汽車。因為新能源汽車的核心不僅僅在于車輛本身的革新,更在于其背后的能源體系。

因此,發展新能源汽車的根本在于能源的轉型與綠色化。我們現在所推進的新能源革命,正是為了這一目標。因為只有實現了新能源革命,確保能源來自綠色電力,我們才能真正意義上擁有新能源汽車。

綠色能源的漫長之路

其實,關于新能源汽車是否真環保這個問題,早在新能源汽車大力推廣之初,就被廣泛質疑過。一些人認為,盡管電動汽車在使用過程中幾乎零排放,顯著降低了空氣污染和溫室氣體排放,但其環保性并非毫無爭議,一個主要的質疑點就是電動汽車中的電池充電問題。

電動汽車的電池是直接從電網中獲取電能進行充電的,而電網的電能來源卻是一個復雜的問題。在許多地方,電網仍然主要依賴化石燃料,如煤炭、石油和天然氣來發電。這意味著,盡管電動汽車在使用時不會產生尾氣排放,但其電能的獲取過程中卻可能產生大量的二氧化碳和其他污染物。

因此,他們認為,如果電動汽車的電能主要來自化石燃料,那么其整體的環保效益就會大打折扣。他們擔心,電動汽車的普及可能會導致化石燃料消耗的增加,從而加劇全球氣候變化和環境污染問題。

當然,隨著新能源汽車的普及速度加快,廣大群眾的認知也有了進一步提升。這樣陳舊的觀點有了很大的轉變:電動汽車的環保性是一個綜合考量的結果。雖然其電能的獲取過程中可能存在污染,但相比傳統燃油車,電動汽車在整個使用周期中的環保效益仍然是顯著的。

此外,隨著可再生能源的不斷發展和電網的綠色轉型,電動汽車的電能來源也將越來越清潔、環保。不過,這個過程可能需要一個較長的周期。

就像這位專家所說,從國家能源局最新發布的數據來看,清潔能源的發展勢頭強勁,上半年風電光伏發電量占比已提升至20%,相較于去年的16.8%,這一顯著增長無疑彰顯了我國在推動能源結構轉型方面的決心與成效。

去年全年非化石能源發電量占比達到36%,而今年這一比例預計將進一步攀升至40%,標志著我國能源體系正逐步向更加綠色、可持續的方向邁進。

盡管當前化石能源仍占據60%的發電份額,其中煤炭占比較大,但隨著清潔能源的快速發展,這一格局正悄然發生變化。去年清潔能源發電量已接近3億千瓦時,今年預計將實現20%的增長,輕松突破3億大關。

若未來七年每年都能保持這樣的增長態勢,到2030年,清潔能源發電量有望達到31億至35億千瓦時,換算成電量則大約是4.5萬億度。假設2030年總發電量為13萬億度,清潔能源占比將達到35%。若再將水電、核電等清潔能源計算在內,非化石能源發電占比將超過55%,意味著新能源將在能源結構中占據主導地位。

這一前景并非遙不可及,實際上,考慮到技術進步、政策支持以及市場需求的共同驅動,2030年的清潔能源發電量很可能超越預期,實現更高水平的突破。因此,我們有理由相信,一個以新能源為主導的能源新時代正加速向我們走來,其帶來的不僅是能源結構的深刻變革,更是對環境保護和可持續發展的重大貢獻。

所以回到那個頗具爭議的問題:電動汽“綠色環保”嗎?答案是肯定的,但是其程度卻比人們普遍想象的更為復雜。電動汽車在使用階段的零排放特性確實使其對環境友好,然而其環保性還需考慮電池的生產、回收以及充電所使用的電能來源等因素,這些因素都可能對環境產生影響。

大電池、大油箱違背初衷

曾經,油車黨和電車黨之間沒少互掐。兩派支持者對于各自的立場堅定不移,常常在網絡上或現實生活中展開激烈的爭論。油車黨強調傳統燃油車的續航能力強、加油便捷以及技術成熟等優勢,而電車黨則力推電動車的環保性、低噪音以及逐漸完善的充電設施。

雙方各有千秋,互不相讓,這場關于汽車動力的“較量”也因此持續了很久。如今,隨著越來越多的混動車型,電池包越加越大,或者油箱越加越大,也就讓更多人質疑汽車廠商轉型新能源車企投機取巧。

目前,很多汽車廠商通過增大電池包容量、或者加大油箱容積來提升續航里程。因此,有人認為,這樣可以更快地看到市場反饋和經濟效益,但不是投入更多資源去攻克純電動汽車的技術難題,這種做法并沒有從根本上解決新能源汽車的核心問題。

在2024年世界動力電池大會上,長安汽車董事長朱華榮的一番演講,直擊新能源汽車行業發展的要害。他提出的觀點,關于新能源汽車產品創新中“尺寸大、重量大”的趨勢,無疑觸動了業界的敏感神經。

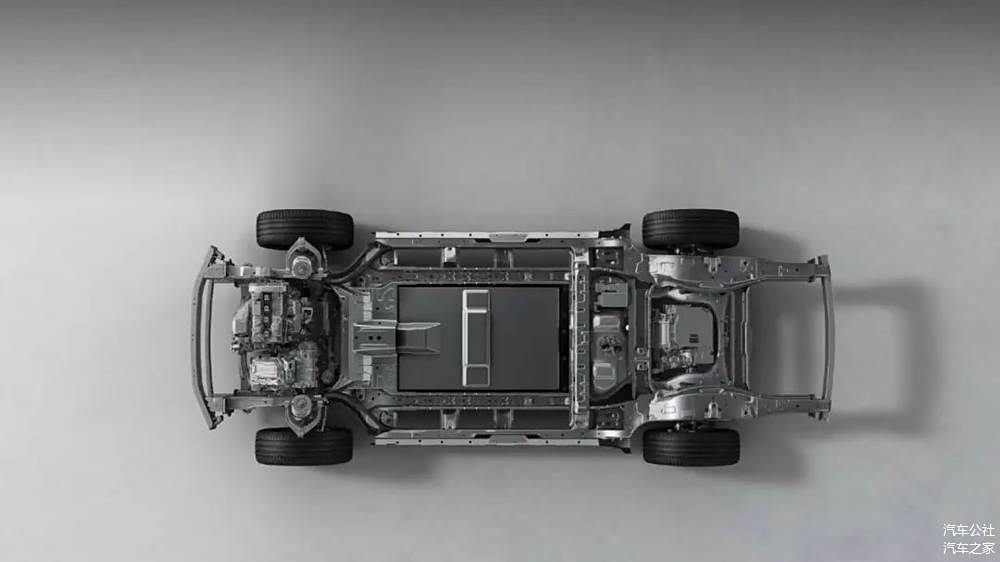

朱華榮用數據說話,一組鮮明的對比揭示了問題的核心:在新能源汽車領域,車輛重量集中在1.5噸至2噸之間的占比高達58.64%,而2噸至2.5噸以上的車型也占據了不小的比例,達到了21.89%。

相比之下,燃油車中1噸至1.5噸的車型占比超過半數,達到58.41%。這一數據對比,清晰地勾勒出新能源汽車在追求續航與性能的同時,不經意間走上了“重量級”發展的道路。

朱華榮的擔憂不無道理。新能源汽車品牌為了提升續航能力,紛紛選擇擴大油箱(對于增程式或混合動力車型而言)、增加電池組容量,這無疑讓車輛背負了沉重的“負擔”。這種“負重前行”不僅推高了車輛的生產成本,也讓消費者在使用過程中承擔了更高的能耗和維護費用,顯然與新能源汽車節能減排、綠色出行的初衷背道而馳。

更為嚴峻的是,隨著動力電池組質量的不斷增加,部分車型的動力電池組重量已飆升至700kg,整車重量更是突破了3000kg的大關。

這一現狀,使得國內同級別的電動車相較于燃油車,普遍增重了100-200kg,尤其是中大型SUV車型,為了維持較長的續航里程,不得不犧牲車身輕量化,整車重量輕松超過2噸,與同級別燃油車相比,顯得尤為笨重。

這種“重量級”趨勢,不僅考驗著整車的能耗表現,也對汽車行業向低能耗、高效能方向轉型構成了挑戰。朱華榮的演講,無疑是對行業的一次深刻反思:畢竟,綠色出行的未來,不應以犧牲能源效率和增加環境負擔為代價。

事實上,新能源汽車的初衷是為了減少對傳統化石燃料的依賴,降低尾氣排放,從而保護環境。然而,如果因為追求長續航而不斷增加車輛重量,那么這一初衷恐怕將大打折扣。重量的增加不僅意味著能耗的上升,還可能對車輛的操控性、安全性帶來負面影響。

當然,這并不意味著我們要完全放棄對長續航的追求。相反,長續航仍然是新能源汽車的重要競爭力之一。但是,我們應該通過技術創新和智慧設計,實現長續航與輕量化的雙贏。

來源:第一電動網

作者:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/243742

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。