【TechWeb】在新能源車時代,汽車的進化速度可謂一日千里,新技術也是層出不窮。包括AI大模型、智能駕駛等技術都在快速上車,很多我們在幾年前不可想象的新技術、新功能,現在都成了標配。

在能源核心技術領域,一方面動力系統創新升級,包括電機以及混動系統的效率不斷提升,能耗在逐步降低;另一方面,智能駕駛技術在AI大模型的加持下,也在快速迭代。

在此背景下,各大汽車廠商都加大了技術研發方面的投入,爭取新技術可以被快速量產上車。可以肯定的是,在即將到來的2025年,還會有很多新技術會實現重大突破,或者目前僅在部分高端車型搭載的新技術應用規模顯著提升。

在此,我們也總結了2025年汽車行業五大技術趨勢。如果您近期有購車打算,又渴望體驗最新技術,不妨也可以等一等。

多合一電驅系統普及,能耗進一步降低

對于純電車來說,續航可能是最重要的性能指標之一了,想要提升續航,除了增加電池容量之外,就要想辦法降低能耗,而電驅集成化技術是目前新能源核心技術領域發展的一個重要方向。

眾所周知,電車的核心三大家的電池、電機和電機控制器,最初各部件分散布局,不但會占用更多的車內空間,同時不同模塊需要獨立的控制芯片,還要通過額外的線束將各個部件聯系起來,工作時的能耗損失也非常高。

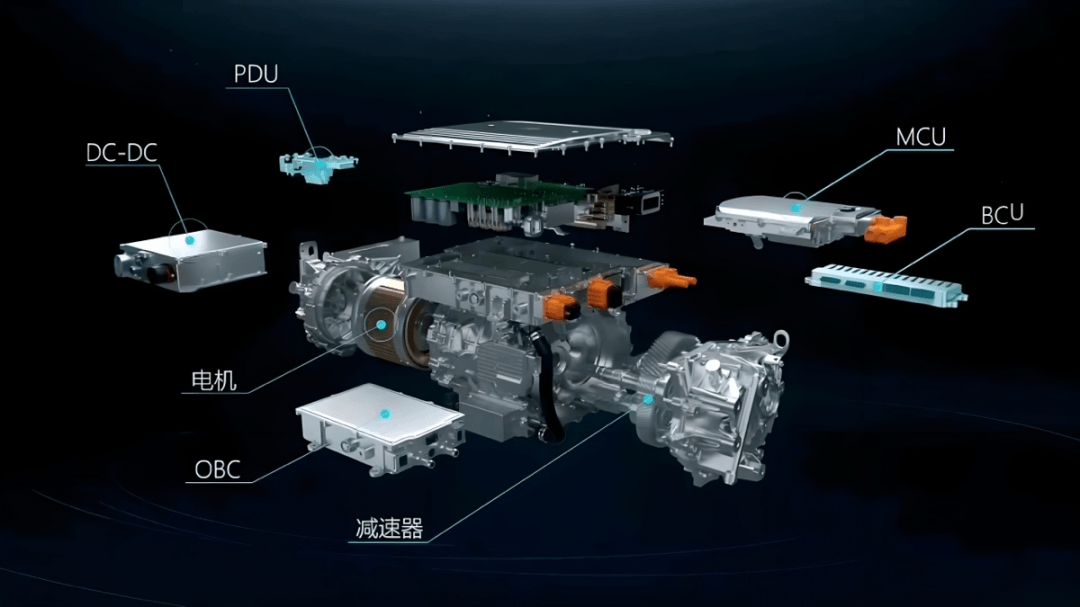

隨后,將電機、減速器和電機控制器MCU集成三合一方案出現,顯著提升了效率與空間利用率。再到后來,將OBC、PDU、DCDC等關鍵部件集成在一起,出現了六合一、八合一電驅系統。

如今,十二合一的電驅系統也已經量產上車,比如比亞迪e平臺3.0 Evo,集驅動電機、減速器、電控、整車控制器、電池管理器、高低壓直流轉換器、車載充電器、高壓配電單元、自加熱模塊等一系列關鍵元器件于一身的十二合一智能電驅系統,已經搭載于海獅07 EV車型上。

將多個部件集成在電驅系統當中優勢非常明顯,電驅系統結構變得更加緊湊,進一步縮短整車線束長度、控制芯片數量。減少了能量在傳輸過程中的損失,讓電能轉化為動力的效率更高,車輛的續航里程也會因此而增加,

目前,可以做到十合一以上的廠商屈指可數,搭載的車型數量也很有限。但多合一電驅系統是大勢所趨,各家車企也在加緊研發量產,可以預見在2025年將有更多車型搭載更加高效的多合一電驅系統。

智駕與智能底盤融合,提升安全及舒適性

提起智能化,大家想到的可能更多是智能駕駛和智能座艙,但其實一直被我們忽視的底盤技術也在變得更智能。

最近,雷軍公布了小米汽車的智能底盤預研技術,也讓智能底盤技術走進大眾的視野。

簡單來說,智駕與智能底盤融合就像是給汽車裝上了一個超級智能的 “大腦” 和一套靈活協調的 “神經系統”,讓汽車變得更加聰明和聽話。

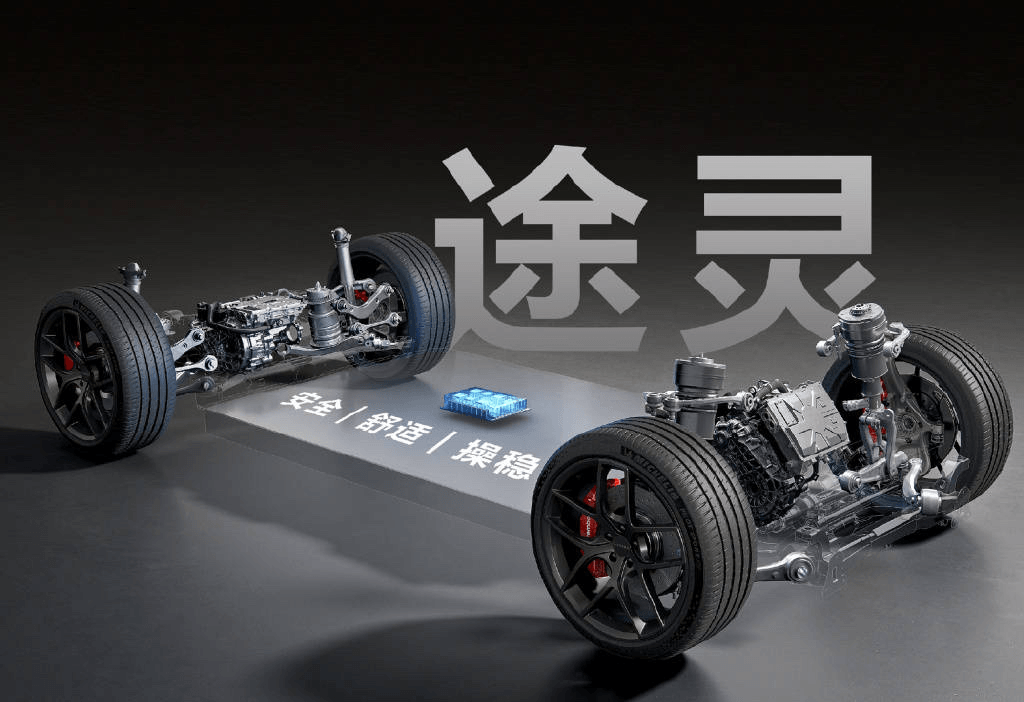

智能底盤有幾大特點:全面線控化、高度集成化和AI智能化。

線控化實際上就是取消了所有機械連接,完全通過電信號對執行器進行控制,包括線控剎車、線控轉向和線控懸架等。線控化的好處反應速度快,并且天生就帶有安全冗余,更加適合智能駕駛對于安全性的需要。

相比傳統燃油車底盤分散式的布局結構,智能底盤采用了更加集中的域控制器架構,將電子控制單元的數量大幅減少,并實現了更好的協同控制。在實際運行中,底盤當中的各個執行器能夠共同參與控制,從而提高運動的精度和效能。

而隨著AI技術的提升,車輛的感知系統、傳感器系統,以及云端數據可以融合進行工作。比如,當車輛提前感知到前方路面有大的起伏顛簸,智能底盤就會提前調節懸架參數,最大化的抵消顛簸,從而提升乘坐的舒適性。

目前,包括華為、蔚來、小米、比亞迪等多家車企均布局了智能底盤技術,并且已小規模上車。比如,全新上市的智界S7就搭載了華為的途靈智能底盤;蔚來的天?智能底盤也首搭在了剛剛上市的蔚來ET9車型上面。

可以肯定的是,智能底盤將會是繼智能座艙、智能駕駛之后,車企卷的新方向。同時,智能底盤也將在2025年迎來量產元年。

比如,吉利在北京車展上展示了能夠 “自動控車避險” 的AI數字底盤,預計2025年將正式應用到部分車型上。

此外,奇瑞在2024年10月的全球創新大會上發布了云臺智能底盤 2.0 核心技術,預計會在2025年應用到旗下相關車型中。

整車全域操作系統逐漸上車,車輛智能化更近一步

提到汽車的操作系統,可能很多人還認為只有車內的那塊大屏是需要操作系統的,但事實上,目前汽車行業已經發展到向整車全域操作系統過度的階段。

在傳統燃油車時代,車輛內部有很多不同的系統,比如控制發動機的、管娛樂的、負責駕駛輔助的等等,它們各自為政,就像一群人各自干各自的活,配合起來不那么默契。

然而目前在高階智能駕駛功能的強烈需求下,對車輛的數據吞吐、系統延時、跨域聯動、安全可靠等方面提出了極高的要求,這時就需要車輛核心部件高效協同。整車全域操作系統則把這些分散的系統全部整合到一起,讓它們在一個統一的指揮下協同工作,相當于有了一個 “大管家” 來統一管理,提高了效率。

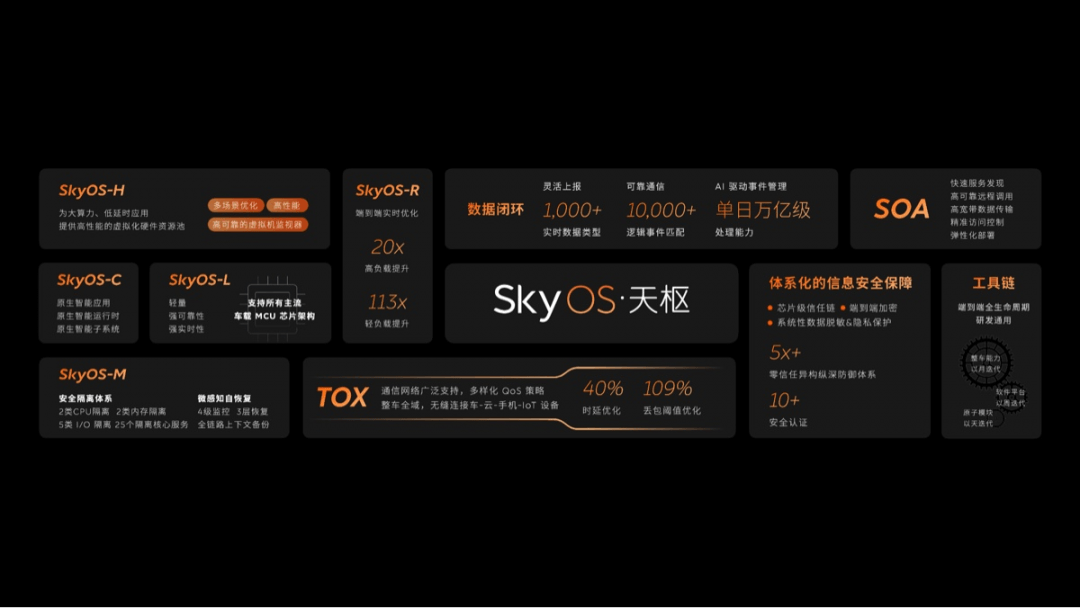

今年7月,蔚來率先發布了行業首個整車全域操作系統——SkyOS·天樞。據介紹,該系統能夠在底層打通智能硬件、計算平臺、通信與能源系統,實現對車聯、車控、智能駕駛、數字座艙、手機應用等全域應用的統一管理與協調。

目前,除了蔚來以外,華為也已經有整車全域操作系統發布,而其他車企也在積極布局,預計2025年將實現真正上車。

對消費者來說,整車全域操作系統最直接的好處在于,未來車輛OTA升級將不僅局限于個別功能,從智能座艙到動力輸出,甚至到底盤軟硬,一切皆可升級。

端到端融合多模態大模型,智駕進入新時代

從年初的城市無圖NOA,到如今爆火的端到端智駕,智能駕駛技術在今年快速發展迭代。

近期,將多模態大模型深度融入端到端智駕成為最新技術趨勢,可顯著改善車輛對場景、障礙物等要素的理解能力,更好的應對復雜的交通場景。

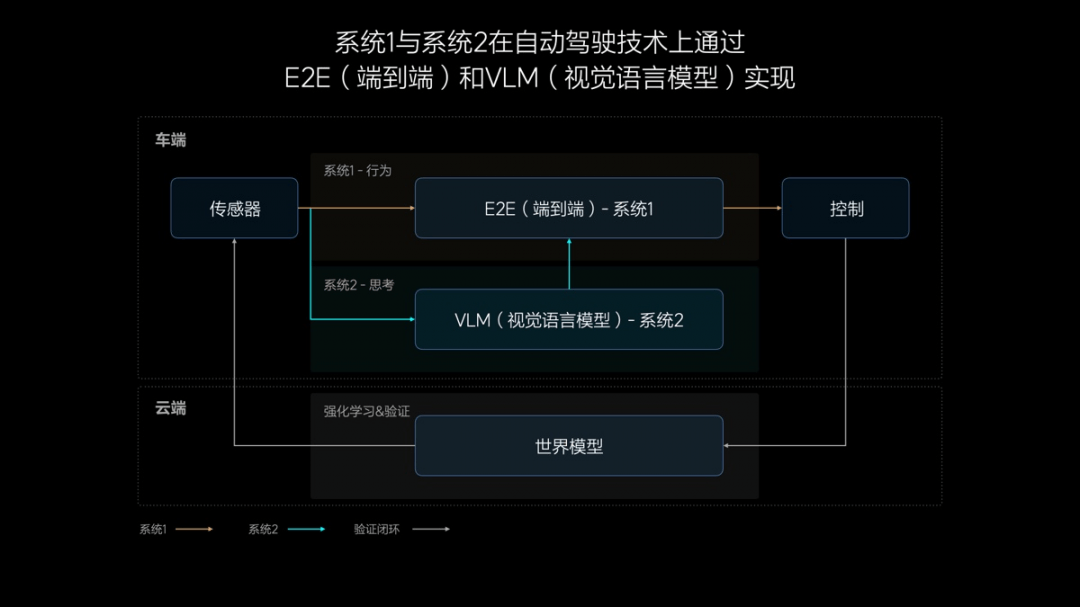

過去,智駕更多是基于規則算法,但算法是有限的,當行駛中遇到突發狀況,智駕系統就不知如何應對了。近兩年,端到端成為了新的技術方向,將智駕規則放到大模型里,經過不斷地數據訓練學習,智駕系統在接收到道路信息后不再需要規則,經過推理后可以做出更加擬人化的決策,便可應付城市中更加復雜的交通場景。

今年年中,理想率先推出了端到端模型+VLM(視覺語言模型)的方案。VLM相當于智駕系統的一雙眼鏡,通過車身攝像頭拍攝的畫面以及導航信息,由VLM模型進行推理,可以讓車輛“看懂”周圍的道路信息。

比如,遇到停車場閘機、ETC閘機等,系統會識別到抬桿后再繼續行駛,這就讓智駕系統可以真正的做到車位到車位的智能駕駛。再比如,道路上臨時擺放的錐桶、占道施工等情況,智駕系統也可以更好的識別到并進行有效的避讓,從而大大提升了安全性。

最近,智駕行業出現了一個融合了視覺、語言和動作的多模態大模型范式VLA。不同于端到端+VLM的模式,兩個模型是相對獨立的,且VLM模型需要單獨占用一顆智駕芯片的算力。VLA架構下,端到端與多模態大模型的結合會更徹底,可以理解為是一個模型,可以更好的識別和處理行駛中遇到的罕見事件,有效提升智駕系統的應用場景和安全性。

目前,端到端融合多模態大模型已經成為行業認可的最新方向,理想已經開展了初步探索。此外,元戎啟行則預計在明年推出VLA技術,并將其智駕方案搭載在魏牌藍山車型上面。

可以預見的是,未來還會有更多廠商參與進來,2025年智駕行業的迭代速度還將加快。

來源:TechWeb.com.cn

作者:蕭健

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/258582

以上內容轉載自TechWeb.com.cn,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。