日前,能源與交通創新中心(iCET)接受采訪時表示,作為一家公益性智庫組織,iCET在五年多的時間里一直關注低碳技術在汽車能源領域的應用,通過在中國推動低碳交通、清潔能源和碳注冊等方面的政策及實踐來減緩氣候變化的影響。負責項目與環境友好評估系統,中國汽車燃料經濟性標準研究以及電動汽車項目的分析師馬冬先生談到日產聆風時說,此電動汽車比傳統車更不環保。

馬冬介紹,iCET不久前為聯合國可持續發展委員會撰寫了一份報告,題目為《中國電動汽車可持續發展背景報告》,在這個報告當中,他們以現在最熱門的日產聆風(Leaf)電動汽車作為案例研究,結合中國各大電網全生命周期能源消耗和溫室氣體排放進行了分析。

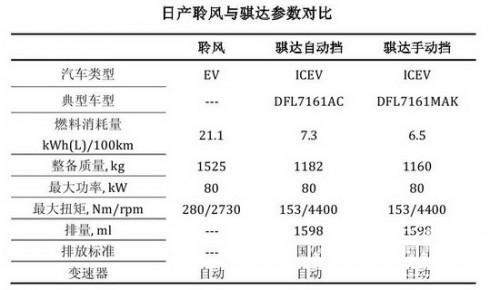

日產聆風是世界上最早商業化并擁有官方公布的燃料消耗量數據的電動汽車,與其對應的車型為騏達手動擋和自動擋。從車身重量上,整備質量達1525kg的日產聆風比騏達要重超過300kg,這部分重量主要來自鋰離子電池組。聆風擁有280/2730Nm/rpm的最大扭矩,因此在低速行駛時動力性要優于騏達。

從上表我們可以看到聆風的燃料消耗量為21.1 kWh(L)/100km,明顯高于傳統汽油版騏達。這是怎么回事呢?馬先生介紹說,人們通常認為電動汽車是”零排放”,這僅僅是從汽車使用的階段來看。但是從產業發展的角度,我們就綜合考慮上游原料在開采運輸、電力生產與輸送、以及電動汽車充電和電池能量轉化等階段的損失,這就是對”電”燃料生命周期碳強度的評價。從這個角度來說,電廠發電是”電”燃料溫室氣體排放的主要來源,我國電力結構以煤電為主(占80%),水電次之(16%)、核電、風電、生物質發電等可再生能源發電所占比例還不到4%。這就意味著電網發電過程中會產生大量的溫室氣體排放因子,導致我國電動汽車產業鏈中的”電”燃料生命周期碳強度甚至高于傳統汽油車,平均為982gCO2e/kWh。

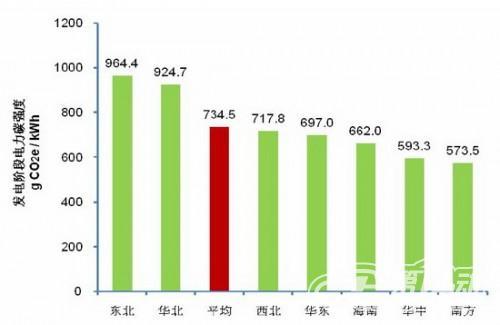

馬先生指出,我國各地區資源分布不均,電力結構差異較大,所以發展電動汽車的減排潛力并不平衡:如東北、華北電網的煤電比例高,碳排放也較高,可再生能源發電還不到1%,而華中電網可再生能源發電則能夠占到40%的比例,而南方電網的碳強度則更低。

2008年中國各區域電網發電溫室氣體排放因子

聆風電動汽車與騏達傳統汽車在各區域的溫室氣體排放情況

從生命周期角度分析,現有技術下中國電動汽車溫室氣體減排潛力不是很大,以日產聆風電動車替代自動擋國四標準的騏達為例,在華北、東北兩個電網區域推廣電動汽車將導致溫室氣體排放增加,在其他區域則有減排效果,其中南方、華中電網區域推廣電動汽車的溫室氣體減排能力最大,均超過20%。

在現有技術水平下,電動汽車與傳統內燃機汽車生命周期溫室氣體排放相當,減排優勢不明顯,在不同地區推廣所產生的環境效益也不一樣。大部分電力碳強度高的電網區域發展電動汽車基本沒有減排效果;而南方電網區域和華中電網區域發展電動汽車具有較大減排潛力。

這個研究報告的結果并不是反對電動汽車的發展,恰恰相反,他們十分支持電動汽車的技術研發,特別是原材料資源合理開發利用,”這是電動汽車可持續發展的前提”。馬先生指出,電動汽車對緩解石油危機、保障國家能源戰略安全意義重大,”有關部門提出要賣500萬輛新能源汽車的迫切心情是可以理解的,但行業的發展還是不能違背科學的發展規律。如果不從國家能源的全局戰略來制定規劃,很可能會造成污染的行業轉移。”

iCET總裁安鋒表示,”電動車本身只是一種能源的使用載體,其低碳與否取決于能源本身是否環保。所以這個需要科學決策,通過定量化的方法來考察,給決策者一個定量的參考標準。很多人說電動車是零排放,這完全是一個錯誤的觀念,存在誤導。”要讓電動車清潔,首先要做到電網清潔化,這需要引進更多的可再生能源并入電網。

他表示,人們希望通過電動汽車實現節能減排的目標,不單單是汽車制造商的問題,而是一個系統工程,只有實現了從”礦山到車輪”的低碳,才是人類真正需要的電動汽車。

( 編輯/張翠翠 )

來源:電動車時代網

作者:綜合報道

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/6399

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。