你真的了解「自動緊急制動」這個功能嗎?這是一記來自靈魂深處的發問。

我們經常會看到一些很多用自制的假人或假車模型對車輛進行自動緊急制動功能(AEB)測試的視頻或圖文,在經過這些所謂「測試」之后得出「XX 車的自動緊急制動功能不行啊」的結論。今天我要在這里指出來, 這些測試皆錯,而且完全不嚴謹,測試結果也毫無參考性。

(圖片來自網絡)

那么這項功能的正確打開方式是怎樣的?又該如何進行正確測試?為了一探究竟,我們來到了國際 Tier 1 博世在東海的測試中心,來看看自動緊急制動背后的故事。

在解答這個問題之前,我們首先要了解一個知識點,什么是自動緊急制動?

準確來說,「自動緊急制動」這個詞更像是一個車子面臨危險時的具象表現,如果要嚴格從功能角度出發,AEB 也只是 PEBS 這套系統的一個功能。

PEBS 系統的全稱是預測性緊急制動 (輔助) 系統(Predictive Emergency Brking System),它又包含了三個功能:PCW 預測性碰撞報警、AEB 自動緊急制動和 EBA 緊急制動輔助。

整個系統運作邏輯是這樣的:

第一步:當系統探測到前方可能有碰撞危險時,首先會以一種溫和的手段,比如聲音、視覺來提醒駕駛員:「前方可能會有危險,你要采取措施了。」與此同時制動系統開始預充壓,為后續剎車做準備;

第二步:如果駕駛員還是處于迷離狀態,系統就會開始通過「短促制動」來提醒駕駛員,如果是配備有安全帶預警功能的車型,安全帶還會有收緊作用,與此同時車子會提供大約 30%的制動;

第三步:如果你還是無動于衷,車子的制動力度將進一步增強,同時雙閃會亮起,如果是高配車型,在制動過程中系統會把默認把車窗、天窗關閉,避免一些意外情況的發生;

第四步:到了這一步,如果駕駛員還是不作為,那車子就會全力制動,同時安全帶也會收緊(如果車子配備這個功能)。

所以,很多情況下我們只是看到車子剎停這個結果,但是卻不知道其實在這個操作背后還有這么多步驟。

那具體是怎么實現的呢?我們以博世的這套系統為例。博世是通過「前置攝像頭+毫米波雷達」的融合方案來實現這個功能的。兩種傳感器都有各自的優勢:毫米波雷達通過發射電磁波來進行目標探測,優點在于對前方物體探測時,對于縱向相對速度、距離等探測要更精準;攝像頭則在判斷物體的特征上有更好的表現,同時基于視覺算法,對于物體的橫向位移判斷表現更好。兩種傳感器優勢互補,可以做到取長補短。

了解這些功能之后,終于要開始進入實踐——自動緊急制動的正確測試方式。

在博世的技術測試中心,我們體驗了四種場景的自動緊急制動的測試,分別是行人、自動車、靜止車和動態車。這次測試中用到了三種道具:假人、騎車假人、氣球車。

注意,這可不是拿幾個假人、紙板放在那里進行測試就完事兒的,需要符合一定的設計和測試標準,而且你不一定買得起:)

以行人測試用的假人為例。雖然只是一個假人,但是這個假人如何設計,使用何種材料,甚至內部使用何種塑料進行填充都很有講究。這些舉措都是為了保證測試準確性。

你能想到這個可愛的假人要 10 萬人民幣嗎?

這個騎車假人則是 15、16 萬的樣子(這可能是你見過的最貴的自行車道具)。

還有這個氣球車,不太貴,也就 30 萬的樣子:)

所以要做一個真正專業、合規且令人信服的 AEB 測試,請先砸錢。

下面是我們今天體驗的兩臺測試車,兩臺車都有緊急制動行人檢測和車輛檢測功能。

關于制動邏輯剛剛已經說過了,這里就不再贅述,我們直接去看看測試過程:

雖然上面的這幾個測試項目各不相同,但是整套系統的感知、決策、執行的邏輯大致相近:即碰撞發生前會有預警,然后隨著距離越近,系統采用的預警以及防碰撞執行力度越大,在剎停之后大概會預留 2 秒左右的緩沖時間,之后可以再起步。現場的博世工作人員告訴我們,他們每天會進行數百次的測試,為的是保證測試結果的長期吻合。

聽到這里,再回頭看那些所謂的自動緊急制動測試,你就知道有多不嚴謹不靠譜了。所以說, 專業的事情還是要專業的人來做。 不過博世告訴我們,如果外界有需要,也可以借用博世東海測試區的能力來進行相關功能的測試,博世也將會予以技術支持。哪天我們也搞搞事情?

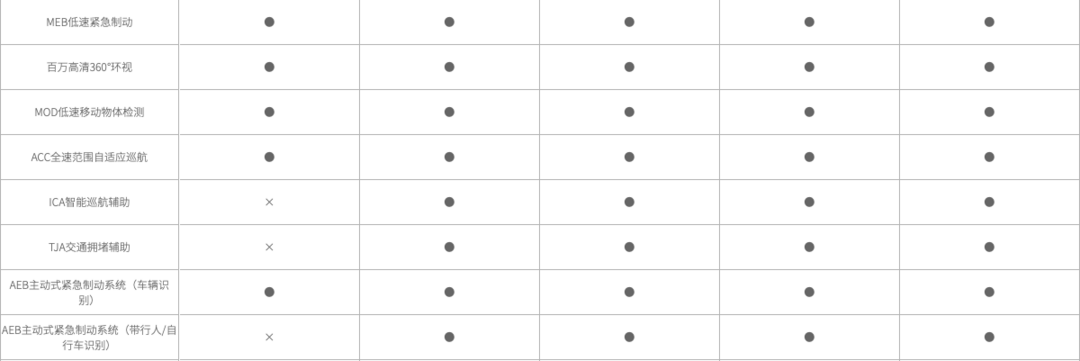

此外,還有一點要說的是, 不同車搭載的 AEB 其實也不盡相同,有其不同的功能邊界。 比如有的自動緊急制動功能同時支持識別行人/自行車識別和車輛識別,但是有的就只支持后者。以 WEY VV6 為例,最低配車型的 AEB 僅支持車輛識別,但是剩余配置車型搭載的 AEB 則支持行人/自行車、車輛這幾種目標的識別,所以建議好好閱讀車子的說明書,了解對應功能的邊界在哪里,就不會對相關功能產生誤解和誤用。

到這里,文章就要接近尾聲了。相信大家對于「自動緊急制動」這個功能及其適用目標和應用場景已經有了更深入的了解。

最后,還是要忠告大家一句,不管自動緊急制動以及其他的輔助駕駛功能有多好用,它們都只是輔助功能,只是作為你自身駕駛能力的延展或增強而存在的,并不能完全替代駕駛員本身,我們每個人還是要對自己的駕駛行為負責。

來源:geekcar

本文地址:http://m.155ck.com/news/shichang/104856

以上內容轉載自geekcar,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。