越來越多的傳統車企投身到自建軟件體系的隊伍之中。7月21日,上汽集團軟件中心正式更名為“上汽集團零束軟件分公司”,主要聚焦智能駕駛系統工程、軟件架構、基礎軟件平臺和數據工廠,包括SOA軟件平臺、新一代中央集中式電子架構、云服務平臺、算力芯片、汽車大數據平臺、邊緣人工智能應用、智能駕艙系統、數據及網絡安全等,賦能客戶打造數據驅動的差異化智能駕駛體驗和創新業務模式。毋庸置疑,當進入智能汽車時代,軟件將重新定義汽車的價值和體驗,軟件能力也就因此成為車企打造差異化競爭和用戶體驗的核心。近段時間以來,包括廣汽、長安、吉利和長城等在內的傳統車企都紛紛開始自建軟件開發體系,就連成立時間不久的理想汽車、蔚來汽車以及小鵬汽車等造車新勢力也在軟件體系的建設上投入重金,并以此作為產品體驗的突破點。

產業重構勢在必行,但由此也產生了許多新問題:整車企業必須自建軟件中心嗎?“大象轉身”的挑戰和困難有哪些?如何與軟件供應商開展合作?是否應將原本掌握在供應商手里的代碼收回手中?

為何做

不布局就是個代工的

“當前汽車硬件價值占比90%,未來會逐漸下降到40%,剩余的60%由軟件主導。”基于摩根士丹利對未來汽車行業的預測,“軟件定義汽車”已經成為汽車產業鏈頭部企業的戰略共識。中國汽車工業咨詢委員會委員陳光祖指出,“軟制造”正在推動全球傳統汽車業向新興汽車業轉變,其特點是從界限清晰到無邊界、從封閉到開放、從分工到融合、從剛性到柔性、從大而全到小業態、從等級結構到扁平化結構、從各自為戰到合作共贏、從內容為王到以應用為王。“全球汽車產業正向電動化、網絡化、智能化、共享化發展,由‘軟制造’形成的‘軟實力’顯得尤為重要。”陳光祖認為。

“如果車企不在軟件方面布局,將來我們就是個代工的。”上汽集團軟件中心主任、上汽技術中心副主任李君直言不諱地表示,盡管目前軟件僅占汽車價值的10%~15%,但這一數字到了2025年,就會迅速攀升至40%。軟件在汽車產品中的價值必將越來越高,只有積極擁抱才是王道。麥肯錫的調查結果顯示,汽車軟件和電氣電子元件(E/E)市場預計復合年增長率為7%,該市場將從如今的2380億美元增長至2030年的4690億美元。

在行業大勢的推動和市場前景的吸引之下,整車企業紛紛加碼在軟件領域的布局,其中最重要的一個手段就是自建軟件中心。3月4日,廣汽研究院與智能操作系統產品和技術供應商中科創達簽署戰略合作協議,成立廣汽研究院-中科創達智能汽車軟件技術聯合創新中心;5月6日,奇瑞“雄獅科技”南京研發中心正式啟用,這是“雄獅科技”繼上海、深圳、蕪湖等地研發團隊之后的又一布局“落子”;6月23日,長安汽車全球軟件中心等35個重大招商引資項目正式與重慶市渝北區政府簽約,投資總額達331.1億元;再加上之前成立億咖通科技的吉利汽車以及同樣擁有自己軟件中心的長城汽車,自建軟件研發中心的車企大有“燎原之勢”。

向誰學

特斯拉每行代碼都值錢

李君曾笑稱:“就人道主義而言,我們要感謝特斯拉。”正是以“初生牛犢”之心、不帶有百年傳統汽車工業造車思維的特斯拉,拉開了汽車軟件時代的帷幕,同時用自己的實踐證明了“軟硬兼施”的可行性。

前不久,美團首席執行官王興在飯否上稱:“據說一輛寶馬X5里的軟件代碼有3億行,一輛特斯拉只要1000萬行,真是令人絕望的差距。很類似2008年塞班和iOS的代碼行數差別。”當然,關于一輛特斯拉究竟有多少行代碼無從確認,爭論這些也并無太大意義,但從特斯拉首席執行官馬斯克在公開回答特斯拉Model 3的代碼行數時就可以看出,特斯拉確實在軟件方面下了苦功:“代碼行數當然是越少越好,寫一行加一分,但刪一行得算二分!”

2019年,特斯拉共銷售汽車36.8萬輛,有相關機構估測,約有57%的客戶選擇了自動駕駛軟件包(90%的Model X及Model S購車者和50%的Model 3購車者),假設軟件升級的平均售價為6500美元(約合人民幣4.54萬元),那么2019年特斯拉單是軟件收入就達到了14億美元(約合人民幣97.73億元)之多。從單車盈利來看,售價約4萬美元的Model 3,自動駕駛軟件的售價占比大約為1/4,如此高的軟件盈利水平,在汽車行業里占據著遙遙領先的市場地位。毫不夸張地說,特斯拉的每一行代碼都非常“值錢”。

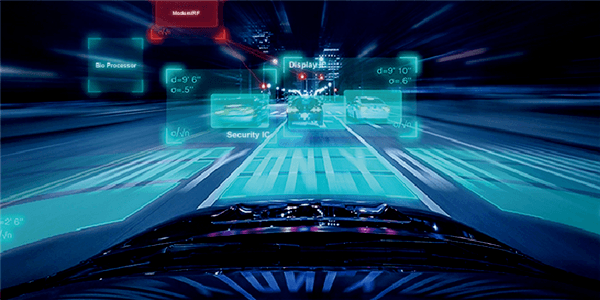

“特斯拉是業界公認第一家做到整車OTA(空中下載技術)的汽車企業。”國信證券在研究報告中分析,特斯拉之所以能夠樹立整車OTA標桿,做到高頻的升級,恰是因為它遵循了“軟件定義汽車”的發展模式,從系統架構設計之初便考慮周全,采用了集中式的電子電氣架構,將傳感器、ECU、線束、電子電氣分配系統整合,從而實現了整體的配置和功能。

除了傳統整車企業跟進以外,國內的造車新勢力也都積極在軟件體系的建設上投入重金,并以此作為產品體驗的突破點。以OTA為例,雖然最早實現量產的蔚來汽車在2018年走了一些彎路,曾因軟件問題遭受過業內不少質疑,但如今問題得到了大幅改善,2019年在銷量提高了2倍的基礎上,曝出的問題數量大幅降低,蔚來汽車現在已具備FOTA(固件空中升級)能力,可以實現通過OTA對車機、輔助駕駛、動力三大塊內容進行優化和升級;今年累計銷量排名第二的理想汽車同樣在OTA方面表現不錯,已經實現了通過OTA可以對理想One的底盤動力系統、信息娛樂系統和電氣電控系統進行升級,最近的一次是在7月,版本為v1.3;小鵬汽車也不甘落后,自2019年1月的首次OTA到2020年6月23日,G3共完成了12次OTA升級,新增59項功能,逾1912項功能優化升級,平均一個半月就有1次OTA升級。

不過,特斯拉目前仍站在行業軟件體系打造的最前沿,近日馬斯克透露,未來Autopilot可以進行有限度的授權,相信屆時還將給汽車行業帶來不小的沖擊和影響。

難在哪

自我革命是最大困難

為什么特斯拉能在“軟件定義汽車”方面相對領先?清華大學車輛與運載學院教授、汽車產業與技術戰略研究院(TASRI)院長、世界汽車工程師學會聯合會(FISITA)主席趙福全一針見血地指出,因為“軟件定義汽車”是顛覆性變革,不能采用漸進式打法。恰恰是因為特斯拉從“零”開始,沒有傳統汽車的積累和沉淀,自然就談不上放棄固有理念和經驗。因此,對于傳統汽車企業而言,想要轉變多年來以硬件為主的發展思路,跨越到全新的開發理念,搭建面向軟件主導的平臺架構和功能開發生態,并解決操作系統、硬件算力、通信能力等諸多技術問題,必須有更大的決心和定力以及相應的巨大投入。趙福全坦言:“在轉型的關鍵期,‘自我革命’是最大的難點所在,如何解決好‘短痛與長痛’的關系,挑戰行業和企業的大智慧。”

清華大學汽車產業與技術戰略研究院副研究員劉宗巍也提出,“大象轉身”是一個復雜的系統工程,必須應對多方面的挑戰,最難的還是理念轉變。整車企業在向“軟件定義汽車”轉型的過程中,無論企業的運營理念、團隊能力、組織架構和資源調配,還是產品的設計開發、測試驗證、采購管理、質量管控和定價模式等,都需要完全不同的策略。企業必須真正認識到,軟件在未來汽車產品智能化、個性化功能和體驗上將發揮核心主導作用,并將由此引發諸多必然的重大變化。劉宗巍以產品開發模式為例指出,由于軟件能力可以持續提升,因此汽車產品基于OTA能夠實現常用常新或者“老樹開新花”。受此影響,原來產品開發中一次性的SOP概念也必須隨之調整,應根據硬軟件的不同情況設定多個SOP節點,甚至需要覆蓋整個產品生命周期,以不斷優化產品表現,這本身就是一種思維理念的重要轉變。而在具體能力層面,劉宗巍建議,對于整車企業來說最重要的,一是軟件架構平臺的定義和設計能力,這與未來汽車產品形成個性化的功能、性能和體驗緊密相關;二是基于該軟件架構平臺進行整合集成以及試驗驗證的能力,這樣才能保障所設計和定義的產品能夠有效落地。

怎么做

“通吃”不可取合作是王道

在劉宗巍看來,無論是否自建軟件中心,車企在軟件開發中的自我定位都是最關鍵的。因為軟件是一個很寬泛的大概念,“軟件定義汽車”并不意味著所有或者大部分軟件都要由整車企業自己來做,實際上在硬件時代,70%的零部件也來自于外部采購。

面對軟件,車企不能抱著“通吃”的態度,什么都謀求自己打造或主導,主要原因有三點:第一,“通吃”需要巨大的投入,即使頂級車企也會力有不逮;第二,打造軟件需要有非常專業的能力,車企在這方面積累有限,所做的很多軟件恐怕競爭力將會不足;第三則是關于數據接入問題,如果不能與外部生態打通,軟件的價值就會大打折扣。基于此,車企必須對軟件進行認真梳理,明確軟件分類以及與產品核心競爭力的關系,并依此采取不同的軟件開發策略,或自研、或合作、或開放。從這個意義上講,如果車企建立軟件中心是為了自行打造汽車涉及到的大部分軟件,反而是錯誤的決定。

具體而言,劉宗巍指出,軟件是分類別、有層級的,不可一概而論。對于事關整車核心功能和關鍵體驗、具有決定性意義的軟件,其重要性與硬件中的發動機、動力電池類似,車企必須自己掌控,即使暫時沒有能力而不得不進行合作開發,也要以最終由自己掌控為目標不斷提升能力;對于不太核心、是否自研均可的軟件,則更應采取合作模式,引入外部優質資源打造。至于那些對自己來說不太需要掌控、且外部有眾多開發者選項的軟件,根本沒必要自己做,可以打造開源平臺,把各種軟件充分接入進來。舉例來說,直接與硬件交互的內核層面操作系統,車企根本沒有必要在這方面積累能力,應該依靠IT公司開發;而架構層面的操作系統,未來會變得越來越重要,是車企最需要為之努力的方向,如果一時能力不足,也要和IT企業合作建設,并努力發揮主導作用;至于應用層面的軟件,能夠直接影響產品核心競爭力的,車企就應該自己做,要從供應商手中收回來,其他的就沒必要自己做。所謂戰略要“有所為有所不為”,就是這個道理。

當然,劉宗巍強調,上述軟件的分界和策略的選擇因企而異,企業應根據自身能力、定位以及長期發展目標做出相應的判斷和決策,并且要在實踐中動態優化修正。

總之,在劉宗巍看來,汽車產品由硬件定義向軟件定義演進是大勢所趨,但“軟件定義汽車”并不意味著所有或者大部分軟件都要由整車企業自己來做,整車企業必須對軟件進行認真梳理,明確軟件分類以及與產品核心競爭力的關系,并依此采取不同的軟件開發策略。

延伸話題

《中國汽車報》:對于軟件公司來說,應如何實現自身競爭力的提升?

劉宗巍(清華大學汽車產業與技術戰略研究院副研究員):軟件公司打造差異化競爭力主要依賴三個層面的核心能力。第一,需要具有自身特色的軟件開發能力。有能力打造出提升汽車產品競爭力的特色軟件,是進軍未來汽車產業的基本前提;第二,需要與車企構建聯盟的能力。必須與車企合作才能做好的軟件要構建強聯盟共同開發,除此外,則可建立弱聯盟以確保軟件在車端的應用,這挑戰軟件公司的綜合實力與品牌影響力;第三,需要基于自身軟件為全行業提供服務的架構化平臺構建能力。軟件的差異不只在程序優劣,更重要的是數據支撐。數據源自生態,有實力的軟件公司應建立自己的生態,輸出有價值的數據,讓車企感受到一旦脫離了這個生態,產品競爭力就會受損。

《中國汽車報》:據了解,中國一汽的新員工里大約有70%~80%都是軟件相關工程師;吉利汽車在2017~2019年間,校園招聘的軟件工程師數量也翻了3倍。未來,車企應該如何應對人才爭奪戰?

劉義(汽車人才研究會研究部主任):在當前的情形下,企業面臨的最大挑戰是與互聯網企業直面人才的爭奪和吸引,讓大量優秀的軟件人才加入汽車行業。為此,汽車企業需要做大量的前期工作,通過校園俱樂部等活動建立與學生溝通交流的通道,提前植入企業文化理念,從而吸引“后浪們”進入汽車行業,開啟他們期望的職業發展之路。

來源:中國汽車報

本文地址:http://m.155ck.com/news/shichang/123398

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。