2020年終于過去了。

這一年,汽車行業遭遇新冠疫情黑天鵝,車企降薪、裁員、停產深陷至暗時刻,轉產防疫車、口罩,打造健康車以及直播賣車,車企為自救花樣迭出。跌出一個“深V”后,中國車市觸底反彈。

這一年,國產特斯拉在中國新能源車市場摧枯拉朽,股價像火箭一樣不斷躥升,頭部新造車蔚來、理想與小鵬一掃2019年陰霾,股價暴漲,轟轟烈烈的“新能源車下鄉”將五菱宏光MINI EV捧上神壇。

這一年,大眾、豐田們一邊忍受碳排放法規帶來的強烈不適,一邊在純電動車市場斥巨資布局。中國傳統車企再次舉起沖擊高端化品牌的大旗,向新能源車領域發起進攻,成敗猶未可知。

冰與火的背后,往往孕育著生機。

中汽協預計,2021年汽車總銷量將同比增長4%達2630萬輛,新能源汽車的增幅有望達到40%,總銷量將攀升至180萬輛。在汽車市場動能轉換、亟待變革的關鍵時刻,智能電氣化浪潮不斷與汽車業融合,已經吸引華為、蘋果以及BBA等科技巨頭加入戰局。

新年伊始,未來汽車日報(ID:auto-time)奉上2021年汽車業十大預判。從這些“預言”可以看出,舉全球之力押注新能源技術的背景下,資本與概念技術產生的化學反應,比已經走過百年的燃油車更令人血脈僨張。

一個嶄新的、令人期待的2021年悄然而至。

特斯拉年銷量或突破80萬輛

制圖:未來汽車日報

2020年,特斯拉股價瘋漲超6倍,如今市值已突破6000億美元,穩坐全球市值最高車企寶座。特斯拉趁勢,通過3次增發籌集資金,累計募資123億美元。按照美投行摩根士丹利的說法,特斯拉已經擁有了2021年的“戰爭基金”。新的一年,特斯拉將火力全開。

多數分析師認為,到了2021年,無論是基本面還是產品布局,特斯拉都將在今年的基礎上更進一步。2021年銷量超過80萬輛似乎已是“最低門檻”。

2020年三季度的電話會議上,一位分析師預計特斯拉2021年的銷量將達84萬至100萬輛,對此特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)表示銷量“很可能會在這個區間附近”。中金發布報告稱,特斯拉2021年全球銷量有望達到110萬輛左右,2022年有望沖擊150萬輛銷量。推特網友Troy Teslike預計2021年特斯拉銷量86.7萬輛,其在華銷量將會達到35.5萬輛。該網友過去4個季度預測特斯拉銷量準確率超過了90%。

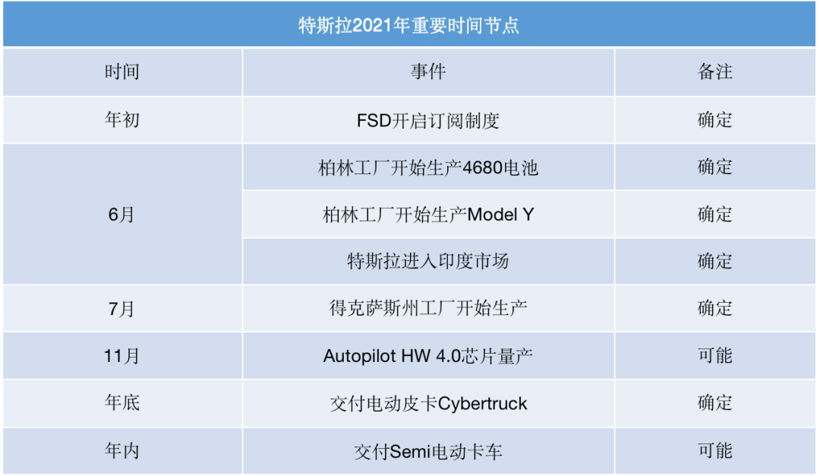

來源:特斯拉官網或馬斯克推特

制圖 :未來汽車日報

中國市場將繼續成為特斯拉銷量增長的主力軍。特斯拉國產以來,Model 3銷量逐漸攀升,11月銷量達到21604輛,刷新在華單月銷量紀錄。2021年Model Y投產,特斯拉銷量或將再次迎來大漲。

2021年,特斯拉為自己制定了不少“小目標”。馬斯克表示,2021年特斯拉將進入印度市場。下半年,特斯拉將推出Model S Plaid三電機高性能版,新車將配備全新結構電池組,包括全新的4680型號鋰電池。同時特斯拉柏林工廠將大規模生產Model Y。與此同時,位于得克薩斯州的全新超級工廠也將迎來投產。

可以預見的是,產能急速擴張之下,2021年特斯拉的市場份額將進一步擴大。

頭部新造車將赴港二次上市?

制圖:未來汽車日報

2020年,新造車頭部梯隊蔚來、理想、小鵬成功會師美股,并與特斯拉一樣,迎來一輪又一輪股價瘋漲,毛利率集體轉正。

初步站穩腳跟的新造車三強開啟了“技術”比拼,將在資本市場所籌資金押注自動駕駛、電池等電動車核心技術領域。在即將召開的蔚來NIO DAY上,蔚來將發布NT 2.0新一代自動駕駛平臺、150kWh電池包以及激光雷達等產品;2021年小鵬將在量產車型上搭載激光雷達,進一步突破自動駕駛技術;理想則計劃2021年上半年將自動駕駛團隊規模擴大3倍。

2021年,新造車企業需要加速豐富產品陣容。目前,新勢力的綜合實力還不夠強大,基于現有平臺開發車型的能力有限。在傳統車企密集投放新能源產品的2021年,新造車勢力或將出現“新車荒”現象,畢竟,強大如特斯拉從成立到現在也僅推出了5款產品(SEXY+Roadsteds/a>)。

對于腰部新造車公司來說,繼續融資、尋求上市仍是頭等大事,最好在2021年搭上上市的班車。屆時,產品力薄弱、融資能力欠缺的一批新造車公司,將被迫出局;路透社消息,京東和網易計劃在香港二次上市,另有消息稱,百度也在考慮從納斯達克退市。受中美關系影響,合計市值超過1.5萬億美元的中概股企業或將回流。2021年,蔚來、理想與小鵬是否也將赴港二次上市?

與此同時,新造車股價泡沫或將被戳破。新造車企業高企的市值,主要源自投資者對電動車未來發展潛力的樂觀預期。對于尚無法實現盈利、自我造血的新造車企業來說,市值被明顯夸大。造車需要規模化效應,當前蔚來、理想和小鵬3家月銷量合計不足1.5萬輛,甚至不及多數傳統車企單一車型的月銷量。隨著2021年一二季度財報陸續公布,資本市場對新造車企業的狂熱情緒或逐漸降溫、回歸理性。

合資車企強勢分食純電動車市場

制圖:未來汽車日報

毫無疑問,純電動車已經成為不可逆的發展趨勢。2020年,特斯拉無論是銷量還是股價都節節攀升,足以證明該領域的發展潛力。似乎是受到特斯拉的“感召”,經過良久的觀望,蓄力已久的合資品牌開始大舉進攻新能源車市場。

其中,大眾的步伐較快,已經推出了首款基于創新模塊化電驅動(MEB)平臺打造的純電動SUV<SUV車型ID.4,這款車仍然采用雙車戰略,目前ID.4系列已在一汽-大眾佛山工廠和上汽大眾安亭工廠投產,兩家工廠總產能或達60萬輛,這個數字高于特斯拉上海工廠的產能。

日產純電動SUV Ariya將于2021年正式投放中國市場,該款車型將在武漢新工廠投產。福特面向全球市場推出的首款純電動車型Mustang Mach-E,目前由長安福特推進國產計劃,有望在2021年上市,現代品牌IONIQ 5也將于2021年正式亮相,該款車型基于現代E-GMP純電動平臺打造而來。

與自主品牌以及特斯拉等新勢力車企相比,合資品牌最大的優勢在于造車品質、品牌和技術積淀。摒棄了備受詬病的“油改電”思路,合資車企轉而專注于純電動專用平臺,看得出合資車企們正全力以赴。

目前純電動車市場呈現“兩極分化”的特征。10萬元及以下區間被五菱宏光MINI EV、歐拉好貓等小型電動車牢牢把握,蔚來、理想的主力車型售價均超過30萬元。在20萬-30萬元價格區間,是合資品牌的傳統優勢區間,未來,或許也是合資車企發力電動車的主要區間。

憑借龐大的用戶群體以及成本優勢,2021年,隨著大眾、日產旗下純電動車型落地,合資品牌將會對中國新能源汽車市場形成強勢沖擊。

自主高端純電品牌恐難有大突破

制圖:未來汽車日報

合資品牌強勢來襲,不少自主車企也開始借電動車向品牌高端化再次發起沖擊。

2020年7月,東風汽車正式發布全新高端電動車品牌嵐圖,首款車型嵐圖FREE定位中大型智能電動SUV,將于2021年第三季度交付。11月,長安汽車董事長朱華榮透露,長安要聯合華為、寧德時代打造高端智能汽車品牌。一個月后,長城汽車獨立高端智能電動汽車品牌“SL項目組”也浮出水面。

北汽算這波“沖高”勢力中的先行者,其旗下高端品牌ARCFOX首款車型αT已于2020年10月正式上市。只是,ARCFOX αT上市后的銷量表現并不如人意。根據乘聯會數據,2020年10月,ARCFOX αT終端銷量為336輛,11月僅有94輛。

中國品牌向上突圍,在燃油車領域就有過嘗試,奇瑞曾布局觀致,吉利落子領克,長城汽車全力打造WEY品牌。但是從銷量以及平均售價來看,還沒有哪個品牌能算作成功。

在燃油車領域,合資車企領先國內企業近半個世紀,幾乎已經失去了趕超的意義,此時智能電動汽車領域提供了一個全新的賽道,但是“彎道超車”并不輕松。

2021年,對于脫胎于傳統車企的“新勢力品牌”來說,將是落地交付接受市場檢驗的關鍵年。前有特斯拉強勢領先,后有蔚來、理想等新造車企業羽翼漸豐,加之合資品牌也開始布局純電動車型,中國品牌借純電動車向高端化突圍,將會面臨巨大壓力,恐怕在市場份額方面較難有重大突破。

小型電動車或仍有一年紅利期

制圖:未來汽車日報

自主品牌新一輪“沖高”并不容易,有一批小型電動車卻率先成功突圍。

上市即爆款、誕生5個月銷量便超過特斯拉Model 3,五菱宏光MINI EV成為2020年電動車賽道一匹黑馬。《小型純電動乘用車出行大數據白皮書(2020)》數據顯示,按月均銷量計算,五菱宏光MINI EV憑借43%的市場份額位列電動車市占率榜首。2020年11月,五菱宏光MINI EV月銷量(3.6萬輛)超出特斯拉Model 3一萬輛。

產品力和安全性明顯高于低速電動車的五菱宏光MINI EV,攻占的是2萬-3萬元價位區間的“老年代步車”市場。這款小型電動車主要賣向三、四、五、六線城市下沉市場。其中,“老頭樂”四輪低速電動車需求最大的山東和河南,是這款小車的消費大省。數據顯示,五菱宏光MINI EV銷量排名靠前的城市分別為山東(菏澤、青島)和河南(駐馬店、洛陽)。

據上汽通用五菱以往爆款產品的市場表現,寶駿730等“神車”的火爆普遍持續了一年半左右。預計五菱宏光MINI EV還將保持一年左右的高增長。中金公司認為,2021年五菱宏光MINI EV或將貢獻約15萬輛增量。

不過,相較于低線城市,一二線城市才是汽車消費的引領者,隨著電動車產品逐漸成熟,就像小型燃油車,未來小型電動車仍存在被邊緣化的可能。

固態電池研發加速

制圖:未來汽車日報

電動汽車激戰正酣,動力電池行業也進入新的技術變革周期。

2020年,比亞迪推出刀片電池,特斯拉發布“無極耳”電池,LG化學計劃2021年二季度量產一款超高鎳NCMA電池,寧德時代聯手智己汽車,正在研發“摻硅補鋰電芯”技術,續航約1000km的動力電池大約在5年內推出。

技術發生顛覆性變革之際,已經在動力電池市場應用了10年之久的傳統液態鋰電池,因為安全性與高能量密度難以平衡,存在易燃等問題,地位岌岌可危。

相比較而言,具有高安全性、高能量密度、可簡化封裝等特點的固態電池或將成為下一代鋰電技術的方向。業內預計,當固態電池迎來規模化裝車,便是燃油車真正退出歷史舞臺的時候。彭博社BNEF預計,固態電池開始大規模生產時,其制造成本約是當前鋰離子電池(137美元/千瓦時)的40%。

目前,豐田汽車已經按計劃完成了固態電池裝車工作,搭載固態電池的新車預計2025年量產,其電池能量密度較鋰電池可提高2倍以上。不僅豐田,大眾、戴姆勒、福特、寶馬、LG化學、寧德時代、三星、松下、國軒高科等多家企業也在研發固態電池。業內預期,固態電池大約于2024-2025年迎來量產。

傳統車企試水混合直營模式

制圖:未來汽車日報

2020年12月底,終于落地的上汽奧迪拋出線上線下相結合的“新零售”打法,再次將傳統汽車經銷模式的變革推向臺前。新零售已被特斯拉證實可行,作為全球首個采取直營模式的汽車制造商,特斯拉已經連續5個季度實現凈利潤為正。

在此背后,中國經銷商同樣面臨著變革的陣痛,轉型已迫在眉睫。中國汽車流通協會數據顯示,2020年中國汽車經銷商庫存預警指數已連續12個月高于50%的榮枯線,最高達到81.2%;2020年上半年,汽車行業整體新車毛利率驟然降至-3.5%,1019家4S店相繼退網,近3萬家經銷商中只有21.5%實現銷量增長,盈利的經銷商不足3成。

特斯拉發起的這場汽車經銷模式變革,得到了蔚來、小鵬等新勢力以及大眾、通用等傳統車企的認可。通用旗下的別克電動車已經開啟直營模式;大眾集團也宣布ID.系列電動汽車將更側重線上銷售——用戶通過線上直接下單,經銷商負責提供銷售咨詢、試駕試乘、交易、車輛交接等工作。

不同于傳統車企的多層經銷模式,特斯拉的直營模式效仿蘋果,車企自建展示廳和體驗店,采取“線上銷售+線下展示+后續服務”的方式。直銷模式可以給車企帶來更直接的客戶數據,降低營銷費用;統一產品售價,便于車企對市場和品牌統一管理;通過數據積累D2C的能力,衍生賣車之外的多元服務;優化庫存管理。

但是,這種變革并不容易。推行直營或混合直營模式,勢必與現有經銷商、主機廠相關方的利益產生沖突;高昂的直營店建店和運營成本也是不小的壓力。對于主機廠來說,2021年或許將是設計全新品牌(尤其是電動車品牌)渠道模式、搭建混合直營渠道網絡的初步階段。

芯片緊缺可能持續一年

制圖:未來汽車日報

2020年底,缺“芯”危機席卷了大半個汽車圈,大眾汽車集團率先承認存在芯片斷供。此次斷供主要是由于兩大汽車Tier 1供應商——大陸和博世,生產的ESP(電子穩定程序系統)和ECO(智能發動機控制系統)中的ECU模塊供應短缺。乘聯會秘書長崔東樹認為,缺“芯”現象要到2021年一、二季度才能得到緩解;而完全消除要到2021年四季度。

芯片是汽車實現自動駕駛、動力與傳動、車載娛樂等功能最關鍵的零部件。目前,全球車規級芯片主要生產商(恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、意法半導體等)均為外資企業。中國車規級芯片基本依賴進口,年進口額高達2313億美元。

在汽車芯片產業,中國總體落后先進國家超10年時間。中國自主芯片集中在較低端的分立器件和收音、導航芯片領域,缺乏高性能、高可靠性的汽車芯片。芯片技術“卡脖子”現狀早已被行業多家企業意識到,斯達半導、比亞迪、中車時代等企業也在多年前開始自研車規級IGBT,蔚來2020年啟動了自動駕駛計算芯片自研項目。

但是,芯片是一個比整車更需要規模化的產業,芯片行業沒有彎道超車。在芯片的研發、生產、需求、原材料等產業鏈中,每個環節都需要深入布局。目前,中國IGBT最主要技術瓶頸是可靠性問題和電荷穩定性問題,突破技術瓶頸、發展芯片產業需要長時間的投入,不可能立竿見影,也不能急于求成。

科技巨頭入局加速智能應用落地

制圖:未來汽車日報

其實,“缺芯”也映射出一個事實——百年汽車產業與ICT產業一樣,正在迎接新時代的變革。AI、自動駕駛、5G及車聯網等技術正在給汽車業帶來顛覆性的改變。智能汽車的軟件訂閱方式,也走過了早期用戶教育和市場培育階段。車云研究院2020年3月發布的調研數據顯示,84%消費者愿意為汽車數字增值服務每年額外支付500-3000元的費用。

這樣的變革吸引了BAT(百度、阿里與騰訊)、華為、蘋果等科技巨頭下場造車。

正如喬布斯所說,“真正認真對待軟件的人,應該自己制造硬件”。蘋果公司的新一代掌門人庫克已經接力這場“造車”游戲,2021年9月蘋果將發布第一款Apple Car,采用獨特的“單體電池”設計。據中國臺灣《經濟日報》報道,蘋果汽車產業鏈上游的和大、貿聯-KY、和勤等零部件大廠,現已全面爆單。

手握重金的科技巨頭進入汽車業,給老牌汽車企業帶來了前所未有的挑戰。特斯拉CEO埃隆·馬斯克早在四年前便曾斷言:“特斯拉的最大競爭對手不是谷歌,而是蘋果。”摩根士丹利分析師也預計,蘋果進軍自動駕駛電動汽車領域可能會創造“新的特斯拉熊市”。

在中國科技巨頭的狩獵場,無論是昔日的互聯網巨頭BATH(百度、阿里、騰訊、華為),還是后起新秀TMD(字節跳動、美團、滴滴),都已悉數擠進智能汽車賽道。其中,憑借在通信、車機系統等方面的顯著優勢,華為加快在智能汽車市場的滲透率,其與長安及寧德時代聯手打造的全新高端電動車品牌,在業內備受期待。

車企在軟件研發領域處于弱勢,需要科技公司的支持;主營業務增長遇到天花板的科技巨頭,急需從智能汽車賽道開拓更大的利潤空間。2021年,隨著科技巨頭蘋果入局,以及跨界玩家與車企的合作深入,智能汽車應用層面的落地產品將明顯豐富;新能源車產業鏈的相關標準也將更加完善。

L3級自動駕駛車型或迎來集中量產

制圖:未來汽車日報

被科技巨頭們看重的智能汽車賽道,自動駕駛是至為重要的一個分支。這個行業在2020年迎來諸多突破,商業化也逐漸落地。盡管燒錢大戰仍在繼續,但作為出行領域最具科技范的“性感”生意,自動駕駛的新故事才剛剛開始。

前瞻產業研究院預計,到2021年,全球無人駕駛汽車市場規模或將達到70.3億美元,到2035年,預計全球無人駕駛汽車銷量將達2100萬輛。對于中國來說,2021年將是自動駕駛發展的關鍵一年,1月1日起,《汽車駕駛自動化分級》正式實施,中國將正式擁有自己的自動駕駛汽車分級標準。

按照《汽車駕駛自動化分級》,第3級自動駕駛也稱為有條件自動駕駛,在該標準下,動態駕駛任務接管用戶能夠以適當的方式執行動態駕駛任務接管。這也符合現階段大多數車企能夠達到的標準,可以預見的是,2021年L3自動駕駛車型或將得以集中量產。

部分車企也將推出具備完全自動駕駛能力的車型。2020年10月,特斯拉向小部分車主推送了測試版全自動駕駛(FSD)功能,按計劃,2021年將會大范圍推廣,并支持訂閱服務。2021年還將迎來一批全自動駕駛產品,寶馬全自動無人駕駛旗艦車型iNEXT將迎來上路,福特將投產全自動無人駕駛車,即將量產上市的領克ZERO concept也將具備完全自動駕駛能力。

另一邊,自動駕駛巨頭扎堆的RoboTaxi(自動駕駛出租車)已經完成了商業化的初步探索。不過自動駕駛作為一項顛覆性創新技術,配套的法律法規尚未健全,在此之前,普及仍需要時間。

2020年12月初,AutoX正式公布中國首批車內全無人、無遠程遙控的RoboTaxi車隊,官方稱之為“中國首批從硬件到無人駕駛系統都能全面符合安全要求、能夠進行大規模無人化部署的自動駕駛車隊”。不過這個說法沒有得到深圳交管局的認可,深圳交管局表示,目前深圳并未允許任何無人駕駛出租車在測試區內開展試運營,更沒有批準過任何完全無人駕駛的車輛在道路上行駛。

無人駕駛技術正在獲得日新月異的突破,但其落地與法律、配套設施的建設息息相關。2021年,兩者之間發展不對等的矛盾或更加突出。

來源:未來汽車日報

作者:秦章勇

本文地址:http://m.155ck.com/news/shichang/135286

以上內容轉載自未來汽車日報,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。