“之前有好幾年,我們拿貨的價格一直穩定在60美分(每片)。兩年前最離譜一段,曾經有過60美元一片的市價。我們公司有一段,被迫以30~40美元的價格強吃過一些……然后前兩天有代理打電話問,30美分一片愿不愿意簽長期供貨協議?”

“所以呢,你們簽了?”

“簽?我謝謝他全家!去年初就開始準備國產替代了,一直在做認證和測試,最遲今年底就和鬼佬‘say goodbye’!”

上月末,筆者聯系到一位在浙江某Tier2工作的朋友,想要了解最近關于“芯片供應過剩”的信息。

盡管這番回答多少讓人感覺“不按套路”,但卻在無意中揭露出了某種事實——車規級半導體市場,甚至往上延伸到整個全球芯片產業,正以一種意想不到的方式,迎接一場新的劇烈動蕩。

01從緊缺到過剩

持續近2年的缺芯周期內,國內企業吃盡了強勢供應商們的苦頭。以上面這位朋友為例,他所在的企業,曾在2021年下半年,敏銳地意識到了即將全面爆發的芯片短缺危機,然后及時找到了海外供應商,希望簽個長期協議。

盡管已經做好了不對等條款的思想準備,但后來卻發現,供應商開出的商務續約條款已經不能算是“不對等”那么簡單,簡直如同不平等條約一般了。

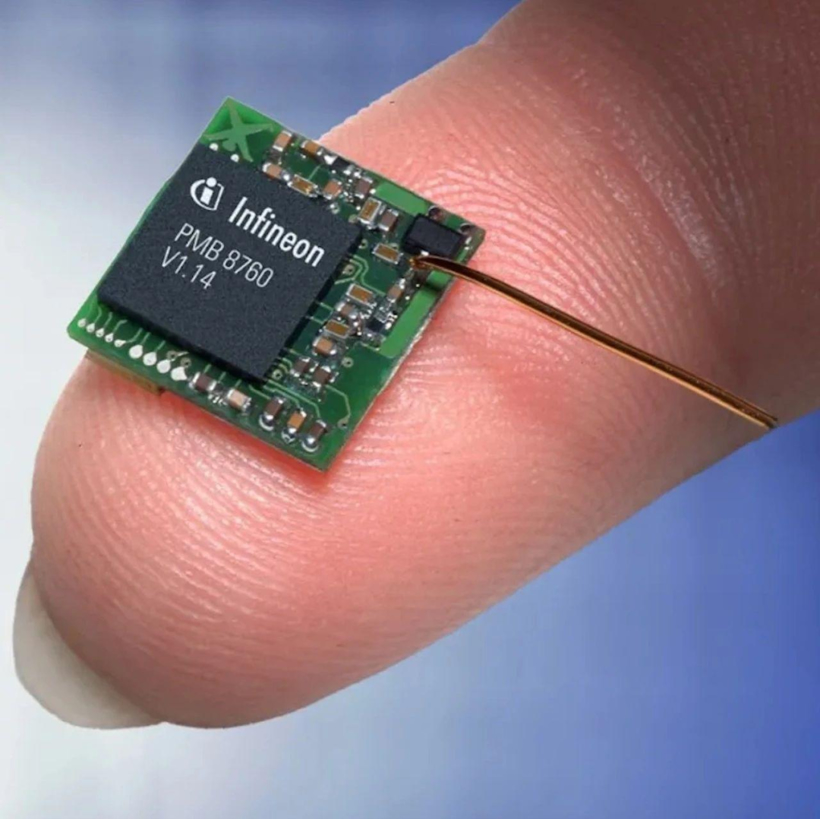

▲ 小小的芯片,缺貨的時候卻能卡死整車生產。圖為英飛凌的OptiMOSTM P2,用于汽車電源MOSFET。本圖并不暗示文中提及的供應商與英飛凌有關,僅為對不了解車規級半導體的朋友,說明其大致形態

比如說,要求乙方一次性認購大約等同于此前一年所需的量,然后支付差不多一年貨款那么多的保證金等等。當然,供應商也沒有能力立即弄出一年的貨,實際上也是按月交付。于是這個保證金實際上就是“預付款”了。

按道理說,這已經是標準的“不平等條約”了,但后續還會給你整出新的幺蛾子。

在22年的5月,下游用戶反饋稱,發現一款器件疑似有問題。但乙方考慮到當時處于缺芯高峰期,為了避免誤會,所以決定先不通知供應商,自己做測試確定實錘。

但后面聯系供貨方的過程,既無契約精神的昭示,也處處顯露出老一代教科書上對“丑惡資本家嘴臉”的寫實——

一開始先推卸責任,甚至在被要求調查時,態度極端消極。然后,當乙方拿出各種檢測報告等證據,甚至直接指出問題在封裝環節存在技術缺陷后,直接干脆承認了問題,然后當起了那不怕開水燙的死豬。最后,他們給出的解決“方案”,大致有兩個:

一是認為故障復現的概率不大,“并不非常影響使用”,所以乙方可以繼續合同——簡單說就是要求你就當沒這回事。

▲ 實際上,海外車規級芯片巨頭,也需要將自己的設計送去晶圓工廠進行代工。在全球產能緊缺時期,傲慢的另一面也是其無能為力,以及不負責任的甩鍋態度

而如果乙方不愿意接受上一種處置,堅持要討個說法,那么工藝上可以暫停發貨,等到技術上可以解決相關問題后,再繼續供貨。至于已出貨的器件,可以到那時候再約定進行賠償。

看著第二種方案很有擔當不是?那樣想就錯了,實際上這是威脅乙方要斷貨。因為以當時的業務狀況,供應商那邊是無法保證問題什么時候能夠解決的。換而言之,就是拖著,等到你“想通”為止。

所以我們可以想象,這家中國企業有多憤怒。盡管他們的訂貨實在不能算多,金額也算不上高,但畢竟是許多年的老生意,店大欺客借著供應緊張的機會來要挾這一套,搞得實在太過明目張膽了點。

而剛好在去年第二季度,有一家國內無晶圓公司來推銷自己的產品,余怒未消的公司老總,立即放下了以往對“技術已得到長期驗證”“久經市場考驗的海外巨頭”等等的固執,開始和那家國內企業密切接洽起來。

至于有問題的那批芯片,當然是只能捏著鼻子繼續忍著,但畢竟是準備好了國產替代。而一旦國產器件能夠按期完成對應的測試和匹配,開始穩定供貨,則至少這家企業會第一時間切換供應商。而原來的器件如果有剩,則會毫不遲疑地通過中間渠道送回市場甩賣。

▲ 不久前,國內的晶圓代工巨頭中芯國際,把已經成熟的14nm業務從主頁上“下架”——這既有避免被美國盯上的考慮,也有著28nm業務已經忙不過來的現實

而談到這里,想必很多人已經了解這場所謂的半導體“產能過剩”的本質了。

無論是始于2021年中延續至2023年初的車規級半導體短缺,還是全球各半導體生產國基于前述問題產生的應激式產能擴張,再經由美國試圖謀求技術霸權,強迫三星、臺積電到其本土強推的非商業理性產能擴充的最后“臨門一腳”——這一切奠定了全球汽車芯片,乃至于整個半導體市場,未來將持續至少數年的“黑暗時期”。

02 車規級的挑戰

盡管我們總是對7nm以下先進制程半導體國產化的問題,感到憂心忡忡,畢竟在美國的一再施壓下,無論ASML還是其他幾個主要半導體制造設備供應國,已經達成了對華技術封鎖的統一戰線。

但商用半導體實際存在必須采用7nm以下先進制程的“高端”芯片,以及28nm以上制程但用途廣泛的“低端”器件。

“高端”的問題,自有高端的解法,先進制程芯片的制造,需要專門的設備以及整套復雜而且煩瑣的工藝流程。目前我們還有以光刻機為主的多個環節需要攻克。但也必須看到的是,這類“高端”器件,只占到全部市場運用的不足半成。實際上絕大部分市場需求,都指向了對制程不怎么講究的“低端”芯片。

當然,所謂“高端”和“低端”實際只是對制程工藝的粗暴描述。在車規級領域,“低端”的要求也著實不低。國內企業想要借著當前的機遇期,搶下這個市場,仍需要付出相當的努力。

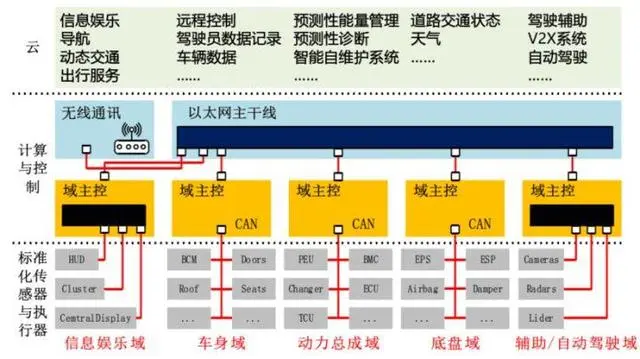

▲ 在汽車發展和進化的道路上,伴隨架構刷新、系統集中化的,是對半導體器件需求的成倍增長

按照功能種類劃分,汽車半導體大致可以分為功率器件(IGBT、MOSFET等)、計算控制芯片(MCU、SoC等)、存儲芯片(DRAM、NAND、NOR等)、傳感器芯片(CMOS、雷達芯片、MEMS等)、通信芯片(總線控制、射頻芯片)等主要大類。

看上去是不是覺得,這些與家電、消費電子類產品上用到的半導體器件,似乎也沒啥不同么?差異當然是有的,最主要的區別在于產品的一致性、可靠性,對使用環境要求,以及故障率等等。

換而言之,汽車用到的半導體器件,有著遠比消費類電子產品、家電,乃至于工業設備上的同類產品,更高的標準。

從適用范圍上劃分,半導體器件主要分為消費級、工業級、車規級和航宇/軍工級四個大類,技術難度與要求是依次增加的。拿車規級半導體與消費級半導體比較,前者對產品的可靠性、一致性、穩定性與工作溫度范圍這些,都有著極其嚴格的要求。

▲ 抱歉,又得拉不相干的英飛凌出來了——圖為英飛凌的PMB8760 v1.14,主要用于車載音響系統控制。小小的這一片,由于其使用場景是汽車,所以各方面的標準比之商店里售價昂貴的音響系統,不可同日而語

之所以要求和標準嚴格,是因為汽車的安全與諸如手機之流的消費電子產品,在安全問題上面臨完全不一樣的狀況。手機在使用過程中,因為某個半導體器件的故障發生黑屏,無非是等系統自動重啟。但同樣的問題發生在行駛的車輛上,則可能存在嚴重事故隱患。

由于汽車安全關系到駕駛者乃至行人的生命財產安全,所以必須對產品嚴格要求,車規級是京詞語軍工/航宇級。國際汽車電子協會對車規半導體,有三個主要標準/規范,分別為:

1.AEC-Q100,美國汽車電子協會制定的器件的基本可靠性標準;

2.ISO26262,國際標準化組織制定的器件功能安全保證級別;

3. IATF16949,國際汽車工作組制定的符合零失效Zero Defec的供應鏈質量管理標準規范。

盡管規范和標準,并不是一碼事,但簡單粗暴地理解起來就是,各方對車規級半導體器件的基本要求就是,較之消費級和工業級同類產品,可以承受更嚴苛的工作環境、不良率更低、可靠性更佳,使用壽命也更長。

舉個例子,車規級半導體器件要求具有遠寬于消費級半導體的工作溫度區間要求——消費級產品的工作溫度一般要求在-30~85℃區間,而車規級要求能夠拓展至-40~125℃區間仍可以正常工作。

▲ 車規級半導體的環境適應性能與可靠性要求,僅次于航宇/軍工級,但后者的需求量遠不及前者,對價格也相對不敏感

而在器件不良率上,消費級半導體的不良率≤200DPPM就可以了,但車規級半導體的不良率要≤1DPPM,這就意味著每百萬個器件只能有一個不良品。此外車規級半導體的工作壽命一般要超過15年,消費級對壽命的要求通常3~5年即可。

相對于量小且可以不計成本的軍工/航宇級半導體器件,大批量且對技術要求極其嚴苛的車規級,才是半導體產業真正的標桿。

而這個板塊的市場,也長期被歐洲以及日本的無晶圓廠所把持,NXP、法意半導體(ST)、Infineon、瑞薩、德州儀器(TI)等五大巨頭,占據了全球車規級芯片過半的市場份額。

而這也是,中國企業想要實現半導體產業自主的最重大挑戰之一。

“時間進入2023年年中,持續近兩年的車規級半導體供應混亂已成為過去,芯片供應問題不再是制約各國汽車生產的重要問題。但供應鏈仍然會受各方威脅影響,只不過少數威脅是偶發性的,而非此前那種系統性的。”

全球知名汽車行業分析機構S&P Global Mobility,在其最新的行業報告中,為曾經浩蕩的“缺芯”事件,畫上了最后的句點。盡管在中國國內,早在小半年前,就已沒有人愿意再去關心這件事了。

但報告里沒有提到更不方便提到的是,兩年以來,因為“缺芯”而地位強勢的供應商。還有數年以及,被焦慮感籠罩,開始日益肆無忌憚的美國政府。

▲ 國內企業完全自主(從設計到生產)的IGBT器件

無論未來的市場會如何變換,很多事情已經不可能回到兩年以前了,因為中國的芯片已經借機崛起,取代海外供應商的位置。這些再疊加上,臺積電與三星,分別位于亞利桑那和得克薩斯建設中的晶圓工廠,那么產能過剩的結果就是理所當然的,而且未來還會更加地過剩。

本文曾經專門整理了一個,國內目前提供車規級半導體器件的企業名單,以及各種MCU/MPU/DSP/FPGA/SoC器件的型號清單。所有信息均為公開資料檢索和搜集,并且整理得來。

然而在仔細考慮風險后,將這一部分完完全全從文中挖出。于是此文就變成了,徹徹底底地務虛向了。至于原因,以前也說過,這里就不再重復了。

在當今的全球分工體系中,芯片產業,實際上是與其他產業緊密鎖死的一環——供需雙方其實都是彼此綁定狀態,并不是甲方乙方那種絕對不對等的狀況。

畢竟,絕大部分芯片制品最后都要落實到商業化大規模運用階段,需要被安裝到各種消費電子產品、家電、工業設備,以及汽車、船舶、飛機等交通工具里面。而全球能夠大規模消化芯片,產出上述產品的國家以及地區,又有幾個呢?在非洲或者中東地區設法打開銷路嗎?

▲ 加油!

最后筆者只有一句話想說——雖然受困于實現制程的設備以及全套產業的依賴性,國內企業對于“高端”的半導體器件,仍處于苦手狀態。

但所有無須先進制程的產品,即超過九成的28nm以下制程芯片的市場,正在或者即將變天。

來源:汽車公社

作者:查攸吟

本文地址:http://m.155ck.com/news/shichang/208094

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。