4月18日,博世集團在年度新聞發布會上公布了2023年度財務數據。盡管經濟形勢不利,博世很好地應對了挑戰,銷售額與利潤均實現了增長,成功達成業務目標。

值得注意的是,在財報溝通會上博世并未對2023年好于預期的成績過多贅述,而是將更多篇幅放在2024年及未來的挑戰以及如何持續保持穩定的業績增長之上。

圖片來源:博世

據博世預計,2024年全球經濟增幅將低于上一年,僅為2.3%,汽車生產增長停滯,機械工程市場持續疲軟,業務前景持續低迷,在此背景下,博世如何實現穩健的業務發展?在加碼創新、合作和并購的同時,博世認為成本削減仍是重點。

2023年業績逆勢增長的背后:汽車業務兩大增長領域和中國市場加持

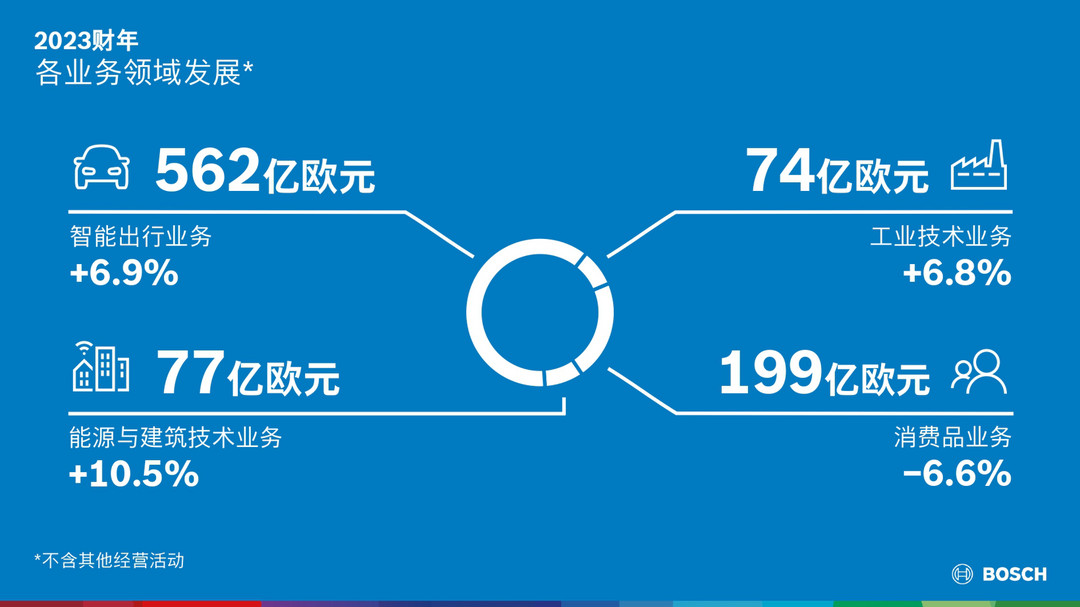

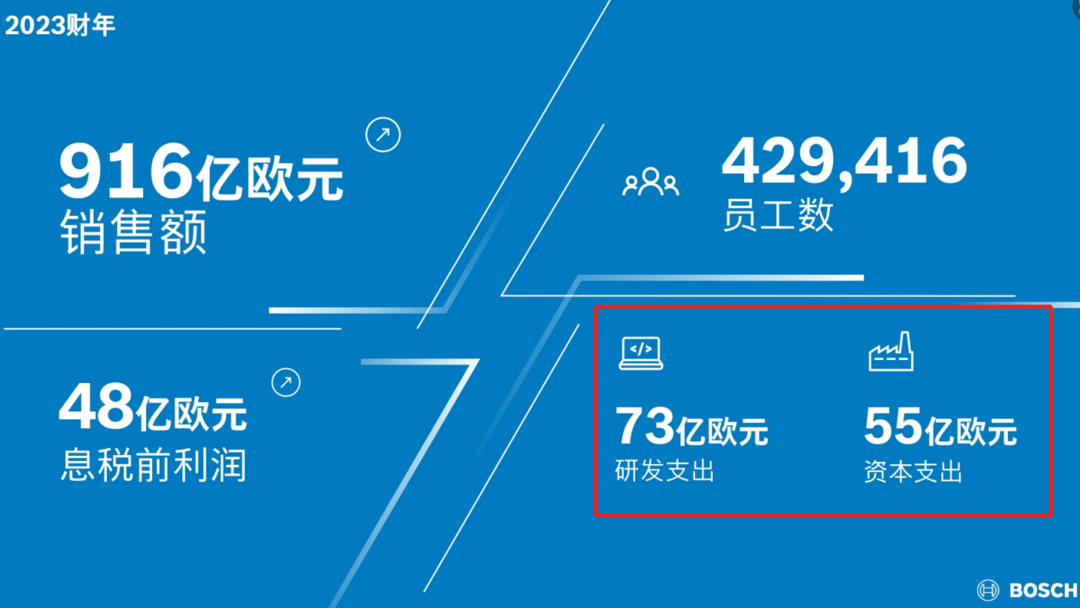

2023年博世集團的銷售額增幅為3.8%,達到916億歐元。調整匯率影響后達到8%,處于去年制定的6%至9%的目標范圍內。其中,汽車與智能出行業務依然是銷售額最高的業務板塊,名義銷售額增幅為6.9%(調整匯率影響后為10.9%),達562億歐元,占集團銷售額的逾60%。

圖片來源:博世集團

除了銷售額增長外,博世的盈利能力與財務實力也得以提升。息稅前利潤從2022年的38億歐元增至約48億歐元,息稅前利潤率從4.3%上升至5.3%。其中汽車與智能出行領域,盡管推進了大量的前瞻性投資,并正在轉型,其息稅前利潤率仍從上一年的3.4%增長到了4.4%。

因此,博世在汽車業務領域發現了巨大的增長機遇。首先是電動出行領域,僅在今年,博世就將啟動約30個與電動汽車技術相關的生產項目。“電動出行未來將至,唯一的懸念在于它將以何種速度普及至全球各地區。”博世集團董事會主席史蒂凡·哈通博士說道。

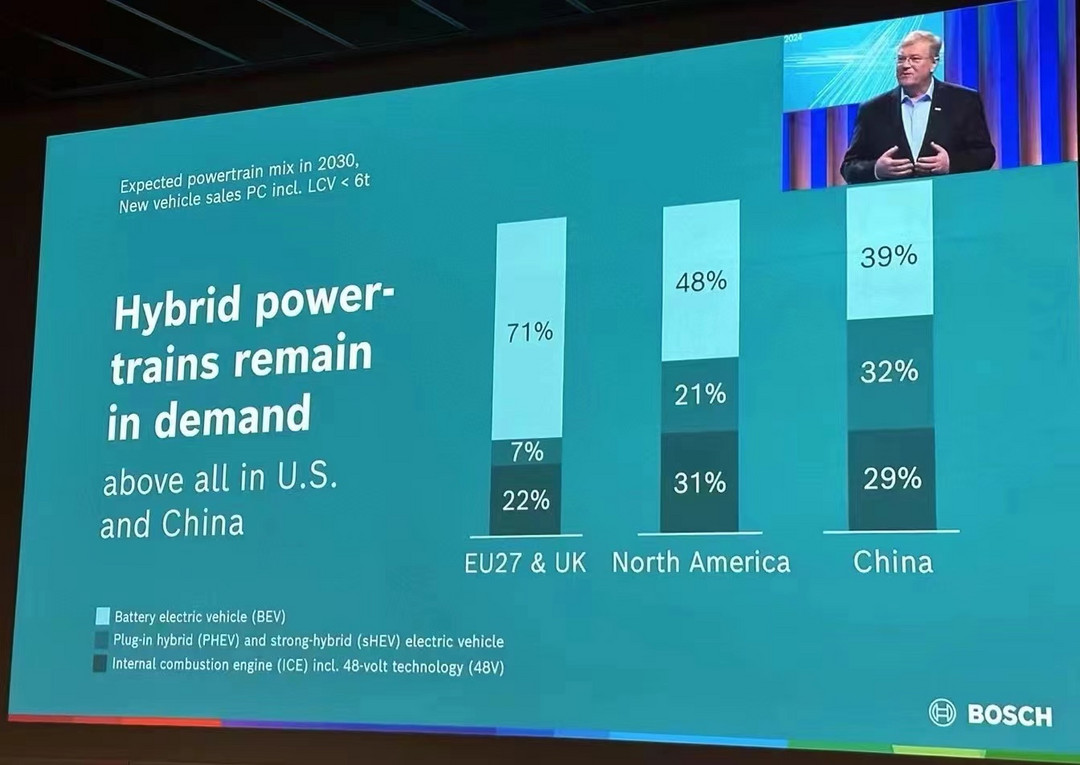

博世集團預計,到2030年,在歐洲市場的新車銷售中可能有多達70%是純電動。而在中國和北美市場,這一比例預計在40%到50%之間。此外,針對中國和北美市場,博世預計到2030年,高性能混合動力汽車將占據顯著的市場份額——在北美,這一數字預計為五分之一,而在中國,這一數字預計將高達三分之一。同時,哈通博士也提到,對于長途的重型商用車而言,市場對于插電式混合動力和增程等解決方案仍有需求。電機和內燃機將在未來一段時間內繼續并存,這也為博世創造了機遇。

博世對2030年各地區電動化比例的預測;圖片來源:博世

此外,車輛運動控制技術的發展將進一步驅動博世智能出行業務的增長。針對為電動出行和自動駕駛量身定制的新型冗余制動系統,博世將在該業務領域實現快于市場的年均增長,達到10%。哈通博士表示:“博世在這一領域保持領跑地位。今年,首個訂單將投入量產。”總體而言,預計到2030年,博世將通過這一技術實現數億歐元的銷售額。

氫能是博世智能出行業務的另一增長領域。不過具體到各市場,氫能的發展情況各不相同且充滿變化。博世認為,中國有望率先成為氫能的領先市場,而歐洲或北美市場預計要到下一個十年表現出顯著增長。博世也重申了在氫能這一增長領域的業務規劃,2023年,博世已在德國斯圖加特和中國重慶開始生產氫動力模塊,預計到2030年,博世氫技術的銷售額有望達到50億歐元。

從技術角度而言,氫氣內燃機搭載在商用車上會成為實現氣候中和的最快途徑之一。博世也正推進氫氣內燃機的發展,哈通博士透露,配備博世噴射技術的氫氣內燃機最早將于今年在印度投入使用。同時,博世已接到來自全球三大經濟區的知名卡車制造商的五份生產訂單。據博世預測,到2030年,氫氣內燃機技術的市場規模將達到近10億歐元。

不過,氫能的發展離不開必要的基礎設施以及充足的氫產量,這一市場正快速增長。博世預計,到2030年,全球氫電解槽的安裝容量將達到約170吉瓦,這是現有水平的約25倍。在此之前,產能幾乎每年翻一番。到2023年末,全球電解市場規模預計將達到370億歐元。博世在這一市場也有涉獵。據哈通博士透露,今年四月,博世正著手開發首批原型機,該批原型機每小時可生產23公斤氫,輸出功率為1.2兆瓦。目前,這些原型機已向首批工程客戶發貨,即將迎來量產。到明年,博世的電解堆將投入市場。哈通博士表示:“未來,博世不僅將成為氫動力總成的代名詞,還將是氫能源生產的代名詞。”

作為全球最大的電動汽車市場和最有潛力的氫能市場,中國對博世的汽車和智能出行業務的重要性不言而喻。據博世中國總裁徐大全博士透露,盡管受到市場變化、產業變革和競爭加劇等諸多影響,博世2023年在中國市場的業務仍保持了增長,達到1390億人民幣(約182億歐元),同比增長5.2%,約占集團銷售額的20%。其中,汽車相關業務成為主要增長引擎,在華銷售額實現了 8.2% 的增長,達到 1121 億人民幣(約 146 億歐元),占集團在華銷售額的80%以上。

博世中國總裁徐大全博士;圖片來源:博世集團

徐大全博士表示:“中國不僅是巨大的消費市場,也是重要的創新基地。穩健的業績增長為博世在中國持續深化本土創新和布局提供了堅實的基礎。”鑒于中國市場的重要性,過去十年間,博世在華累計投資超500億人民幣,僅2023年,博世在中國研發費用就達110億人民幣(約合14億歐元)。未來,博世中國將繼續聚焦新能源、智能駕駛、氫能、軟件、人工智能等增長領域,堅持技術創新、可持續發展和與本土企業的開放合作,爭取用中國市場的技術研發反哺全球,更多實現“local for global”。

降本“大刀”高懸,2024年挑戰不減

“2024年的挑戰不會小于2023年。”這是博世集團高層的共識。

首先從車市價格戰的愈演愈烈就可以看出來。自去年初特斯拉率先掀起價格戰,價格戰的熱度便從未平息, “去年一年的時間,中國平均車價降幅在15%左右。今年2月份,新的價格戰又開始啟動了,一些車型的降本大概在20%至30%。”徐大全博士說道。

經過一年的觀望,答案似乎變得明確,正如徐大全博士直言,“價格戰打不完的。”究其原因,是汽車產能的過剩。徐博士分析稱:“中國去年3000萬的汽車產量中,2600萬是轎車,400萬是商用車。2600萬輛,幾家公司最合適?如果是10家,一家平均260萬,這樣的量企業可能可以活得比較滋潤。但現在我們數一數,去年按照規模來說至少有近60家,這樣一來大家就必須去競爭。處于這樣的狀態下,大家必須去拼。有主機廠董事長認為,未來兩三年內要倒掉70%到80%才比較合理,我個人認為在中國,這么多主機廠倒閉也是很難接受的,各地政府也難接受,主機廠自己也難接受。所以,這個過程可能會更長一些。在競爭達到穩定化之前,降價壓力會一直存在,大家會一直卷下去。”

主機廠被市場逼迫,供應商就會受主機廠逼迫。處在這樣一種不太良性的車市狀態下,博世作為核心供應商自然也牽涉其中,盈利受到影響。徐博士透露,很多客戶都對博世提出了降價要求,有的客戶甚至會說“不降價就不付款”,在降本大刀逼迫下,博世也只能不停談判。徐大全預計,價格談判將從年前開始一直持續到年底,博世也已經做好了這方面的準備。

不過在降價方面,博世有著自己的底線。博世愿意通過自身供應商的降價、生產效率的提高、成本的減少等方面給到主機廠更多的降價空間,但不會用虧損去換取市場份額。“從博世的角度來說,如果客戶降價要求太高,或者有人能夠以更低的價格供貨,也許我們不得不損失一些我們的量。我們要平衡市場份額和銷售收入、利潤,這之間要進行一定的配合。因為我們要保持良性循環,在新的技術領域不斷投資,一直走下去,這是我們的想法。”徐博士說道。

除了降本方面的壓力,當前的市場環境也很低迷。據博世預計,2024年全球經濟增幅將低于上一年,僅為2.3%,汽車生產增長停滯,機械工程市場持續疲軟,業務前景持續低迷,這從博世今年一季度銷售額同比微降就可見端倪。

此外,博世還需面對在戰略領域投資所帶來的挑戰。2023財年,博世前瞻性投資額超120億歐元,其中資本支出創下55億歐元的新高,研發支出達73億歐元,占銷售額比例為8%。今年,徐博士估計博世在研發上仍然會保持8%到9%的投入,以確保未來增長。未來兩年內,博世還計劃投資40億歐元,以提升機械設備和研發的競爭力。其次,直至2027年,博世將投入約7億歐元用于智能出行業務員工的培訓與專業技能提升。

圖片來源:博世

問題在于,這些前瞻性投資對銷售和盈利的積極影響可能需要幾年才會顯現,而許多新技術是否能夠以及何時能夠真正實現,也存在著很大的不確定性。同時,博世為了降本而實施的架構重組與流程優化也將在初期帶來負面影響,而積極影響需一段時間后才會逐漸顯現。總而言之,博世面臨的挑戰在于:需要在提升盈利能力和財務實力,以及進行前瞻性投資以確保未來增長之間尋求平衡。不過博世明確表示,不會通過削減面向未來領域的投資,以快速實現利潤率目標。博世仍然希望盡可能地通過自籌資金實現增長目標,維持較高盈利能力與財務實力。

加碼創新、合作和并購,實現進一步增長

盡管經濟形勢不利,博世期望保持穩健的業務發展,并設下了“加速增長”的業務目標:首先,實現6%至8%的年均增長,并達成至少7%的利潤率;其次,在全球各地區的關鍵市場躋身三大領先供應商之列。

博世計劃于未來數年內實現上述目標,在降本的同時,通過積極開拓全新及相關業務領域,圍繞創新、合作和并購采取多管齊下的措施,以持續踐行增長戰略。

例如,圍繞汽車產業的轉型,在今年年初,博世進行了集團有史以來最大規模的重組調整,成立了博世智能出行業務,推動戰略技術的跨部門協同,尤其是軟件、半導體和車載電腦技術。博世雖然擁有廣泛的業務布局,但更重要的是聚焦核心業務。未來,無論是電氣化還是自動化,軟件還是人工智能,可持續還是多元化,都將是博世聚焦增長的領域。

另外,博世正“雙管齊下”推進并購與合作,以拓展關鍵業務領域,例如半導體,博世收購了位于美國加州Roseville的晶圓廠,并與數位合作伙伴在德國德累斯頓合資成立了歐洲半導體制造公司。而在智駕方面,博世通過與更多本土企業的合作從而使公司從高端價位的產品,逐漸向中端發展,比如智能座艙和車聯天下合作,高階自動駕駛和文遠知行合作。通過這些舉措,博世能夠靈活推動戰略性業務的發展。

盡管目前從全球角度來看,電氣化、自動駕駛和氫燃料都未賺錢,但只要認為是正確的賽道,博世都會堅定不移地走下去。“不過我們需要平衡投資多少,評估能不能負擔得起,負擔不起能否及時收手,這是一個不斷平衡、不斷思考的過程。”徐博士說道。

來源:第一電動網

作者:蓋世汽車

本文地址:http://m.155ck.com/news/shichang/227405

以上內容轉載自蓋世汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。