2024年已經成為歷史,過去的一年,國內汽車市場整體格局,堪稱是顛覆性的大變。

新能源乘用車市場迎來里程碑式突破,產銷量首超1000萬輛;出口市場規模也迎來迅猛提升,全年出口量預計將超500萬輛;自主品牌的市場份額,預計將達到65%左右,又是一個見證歷史的時刻。此外,對單個企業而言,市場的波瀾壯闊也分別印記出了截然不同的痕跡,有車企月銷量連續破50萬輛,也有車企“爆雷”倒閉;有車企不斷創造著歷史,也有車企陷入裁員、停產的泥沼無法自拔。本文蓋世汽車將從2024年國內汽車市場上發生的大事件中,挑選出來10件最出人預料的,看看誰才是過去一年,國內車市最具份量的“主角兒”。

極越爆雷

12月中旬的幾天,國內汽車圈絕大部分的流量,都集中在了極越汽車身上。只不過,對極越汽車而言,這次突然的熱點聚焦,并不是什么好事情。

“團隊就地解散”、“公司CEO被員工圍堵”、“主播在直播間得知失業”……短短數天之內,極越汽車就從一家頗具關注度的新勢力車企,變成了汽車圈轉型失敗的又一個典型代表。極越員工合力維權,部分供應商也開啟了在線追債,極越上演了2024年汽車圈的壓軸大戲。

圖片來源:極越汽車

直接原因不難理解,公司賬上“沒錢了”,真正難理解的是,極越何以至此?

極越汽車的銷量規模雖然還沒有真正迎來爆發,但近期表現其實已經有所改善。2024年前11個月,極越汽車整體銷量達1.3萬輛,較之國內暢銷的新能源汽車品牌不值一提,但對比極越汽車2023年曾經月銷百余輛的情況,整體形勢明顯正在好轉。而且因為極越背靠吉利和百度“兩棵大樹”(產品由吉利工廠制造,授權集度獨家運營,集度是吉利控股和百度控股合創的造車新勢力公司),所以一直都被認為是最不缺資源的一家新造車項目,現在如此突然的就直接潰敗了,著實出乎了大多數人的預料。

事實證明,在當前競爭空前白熱化的國內新能源車市場上,那些體量并不大的新品牌,再去縱向對比自己過往的表現已經沒有太大的意義。形勢究竟算不算好轉?還是要放在整個市場上進行橫向對比,月度銷售同比增幅即便在翻著番的增長,但真實月銷量僅有2-3千輛的品牌,在市場加速優勝劣汰的過程中,依就非常危險。

蓋世點評:2024年年末階段,極越汽車用一場突如其來的“閃崩”,為整個行業敲響了警鐘,未來的車市競爭,將是不能有明顯短板的生死戰。而對那些新造車品牌而言,靠資本輸血解決不了根本問題,盡快實現自己“造血”,才是正途。

高合倒閉

高合是另外一家沒有挺過2024年的新造車企業。

2024年開年,網上就已經在傳高合停工停產的消息了,只不過當時官方出面進行了辟謠,表示公司運營一切正常,研發、生產、營銷、交付等各個環節都在正常推進。

2024年2月,丁磊現身高合總部,并給出了救活公司的窗口期最多三個月的判斷,再之后,就是丁磊奔走四方為高合尋找“白馬騎士”的過程,其中還穿插了一段“周一回國”的賈躍亭,起訴丁磊侵犯其商業秘密的插曲。但最終,被紙包著的那團火,還是猛烈的燒了起來,2024年年中時候,高合汽車母公司華人運通投資公司,申請了破產審查。

和其他賣力融資、賣力花錢,然后“爆雷”的新造車項目相比,高合的結局更加令人惋惜,在融資規模并不是特別大的情況下,高合做出了自己的品牌個性,還先后量產了多款車型,其機甲風格的設計、可交互的燈語等,都曾是行業內非常有記憶點的元素,但高合曲高和寡的市場定位以及資金不足的短板,還是讓其倒在了企業成立后的第七個年頭上。

圖片來源:高合汽車

蓋世點評:高合有自己的品牌主張,也有初步支撐起品牌調性的產品,但資金鏈斷了這個所有新勢力品牌都難以承受的厄運,最終還是落在了高合身上。縱觀近10年國內新造車運動的歷史,一旦缺錢,基本就是死路一條。所謂的白馬騎士,以前少,往后只會更罕見,歸根結底,資本的本質是逐利,而非拯救。

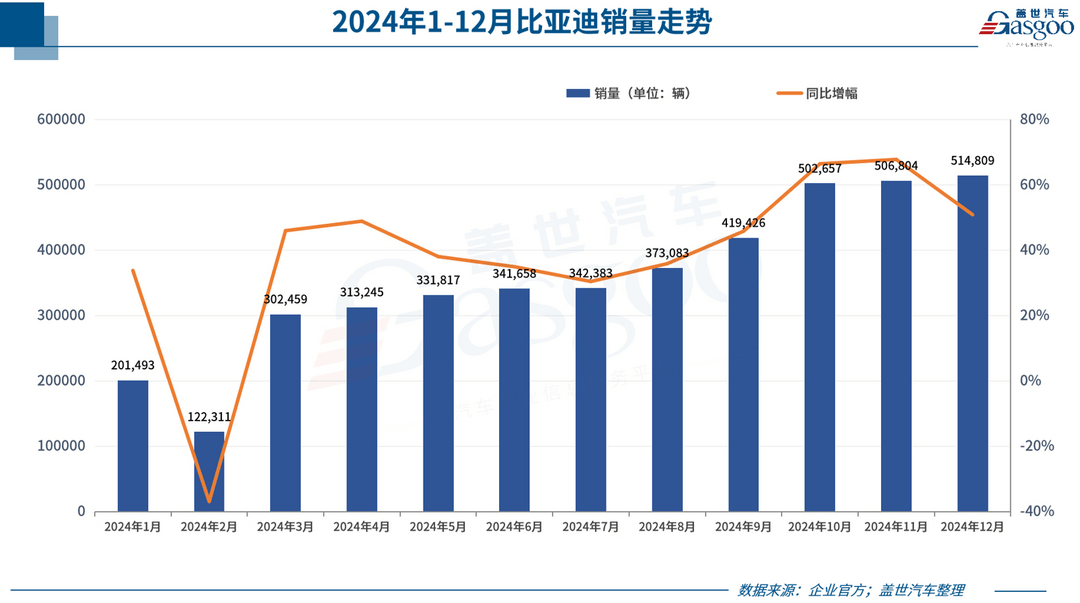

比亞迪連續月銷破50萬

最近兩年,對比亞迪而言,持續不斷的刷新銷量紀錄,已經是很平常的事情,一切看起來都是水到渠成的結果,行業對此慢慢也已經“脫敏”,通常已經不會再去大驚小怪了。但最近幾個月,當比亞迪連續交出超50萬輛的月銷量時,大家還是無法“淡定”了,這樣的市場成績,著實有些驚人。

今年10月,比亞迪首次交出了破50萬輛的月銷成績,并在11月和12月,把單月銷量穩定在了50萬輛。

比亞迪在2024年再次進入新的市場爆發年,和其不斷升級的插混技術關系密切。今年5月底,首搭第五代DM技術的新款秦L DM-i和海豹06 DM-i聯袂上市,并迅速成為了國內新能源轎車市場上的“新寵”。此后,第五代DM家族迅速擴容且均表現出了相當不俗的市場競爭力,持續的拓展著比亞迪的市場規模。

具備絕對的規模優勢也就意味著具備了定價方面的優勢,再加上有更多的費用投入到技術研發,比亞迪的技術領先優勢也在不斷的凸顯,并最終反饋到了市場表現上。比亞迪已經進入到了經營狀況螺旋上升的成功循環之中,可以預見的未來,比亞迪旗下會有更多要么具備價格優勢、要么具備技術優勢、要么兩者兼具的新產品投放市場,屬于比亞迪的“爆款”故事,將會持續上演。

蓋世點評:月銷50萬輛,在曾經合資油車如日中天的年代,都未曾有汽車品牌在國內市場上達到過的高度,現在被比亞迪實現了,而且是連續三個月,均跨過了月銷50萬輛的門檻了,比亞迪的強勢地位,可見一斑。更恐怖的事情是,這樣的表現,對比亞迪而言,很可能還不是真正的頂峰,新的記錄,可能很快還會再次出現。

通用重組中國業務

通用汽車目前在中國市場上的處境,相當不樂觀。

蓋世汽車研究院整理的銷量數據顯示,進入2018年之后,在中國市場上,通用汽車整體一直都處于下滑通道之中。以通用汽車在國內最重要的合資公司上汽通用為例,2018年,上汽通用的年銷量下降至197萬輛,2019年降至160余萬輛。到了2023年,上汽通用的整體銷量,已經只剩下堪堪100萬輛出頭。

求變,已經是擺在通用中國面前為數不多的選項了。

圖片來源:通用汽車

2024年年底,通用汽車針對中國市場進行了一場堪稱是破釜沉舟的調整。通用汽車在12月初表示,將因中國業務產生兩筆總額逾50億美元的費用和資產減記,其中一筆與業務重組有關,另一筆則反映了在華合資企業價值的下降。

事實上,早在去年8月份,通用汽車官方就流露出過要重組中國業務的意愿,目前具體的重組方案雖然還沒有公布,但據相關報道,上述50億美元中的27億美元費用,或許都將與重組在華合資企業的計劃有關,據悉,通用汽車將關閉部分在華工廠并削減不盈利的車型。

另據了解,通用汽車與上汽集團的合資協議將于2027年到期,此前有相關人士曾爆料,如果在華業務持續虧損下去,通用汽車最終可能會退出合資企業。不過,通用汽車此前已經明確表態,將堅守中國市場:“只需要進行一些重組,我們的品牌在中國市場仍將有一席之地。”

蓋世點評:大手筆重組中國業務,通用在華已經擺出架勢,準備要打一場“翻身仗”了。對主流外資品牌而言,當前在中國市場上,份額不斷被侵蝕是不爭的事實,盡快求變或許還能爭取到扭轉局面的機會,雖然這個機會目前看來,已經越來越渺茫。

“雷軍們”的狂歡

雷軍和小米,帶給中國汽車產業的,才是真正的“野蠻人”入侵。

10年前,京東創始人劉強東就在說,不要和雷軍比營銷,比不過他。十年后的2024年,雷軍攜其在科技圈的碾壓之勢,開始橫掃汽車圈。

我們簡單總結下雷軍以及其領導下的小米汽車,2024年在汽車領域的幾個創舉。

首先是投放了新車小米SU7,并迅速成為了國內最暢銷的電動轎車之一。2024年不到一年的時間里,小米汽車就收獲了超13萬輛的累計銷量,較之不少已經在市場上耕耘多年的新勢力品牌,小米汽車的規模都已經穩壓一頭。

再者,雷軍的個人影響力,也被具象化了。2024年國內大大小小的汽車展會上,只要雷軍出現,就一定會成為全場的焦點,展館道路被“雷軍迷”圍得水泄不通,已經成為圈內的現象級“景觀”,而這些對雷軍個人自發的追捧,也延續成為了小米汽車以及小米SU7這款車的流量密碼。明年,小米還將投放第二款量產車小米YU7,可以預見,等待著小米汽車的“潑天的富貴”,還在后面。

圖片來源:小米汽車

蓋世點評:雷軍成為車圈“流量收割機”,對整個行業的影響也是立竿見影,我們能夠越來越明顯的感受到,進入2024年之后,不少汽車圈的“大佬們”,越來越愛拋頭露面了。一眾車企高管甚至是企業一把手,都紛紛涌入“直播間”,在各大展會上也開始越來越多的登臺亮相,或與其他品牌一起合體宣傳。過程中,企業高管們也確實貢獻了不少出圈的“金句”,但距離雷軍之于小米汽車的名片效應,還是相差甚遠。

蔚來的“新品牌們”

2024年,蔚來汽車也很忙,新產品、新技術的發布之外,一年之內,蔚來汽車還接連發布了兩個新品牌。

5月15日,蔚來第二品牌樂道汽車正式發布,并帶來了首款車型樂道L60;12月21日,在2024 年的NIO Day上,蔚來正式發布了第三品牌螢火蟲,該品牌旗下首款同名車型螢火蟲,也同步開啟了預售。

圖片來源:蔚來汽車

“蔚來興業、樂道顧家、螢火蟲悅己”,這是蔚來汽車掌舵人李斌給三個品牌的不同定位,想要達成的目標不言而喻,通過多個品牌差異化的定位,覆蓋不同層級的市場需求,最終實現整體市場份額的提升。

對蔚來汽車而言,多品牌戰略可以實現內部技術共享,攤平研發成本,加快換電、智駕等新技術的普及速度。但開啟多品牌戰略,不可避免的就要遭遇到資源的再分配問題,對蔚來汽車的管理和運營能力,也將提出更高的要求。未來的蔚來,究竟是多品牌齊頭并進還是互相掣肘,有待進一步觀察。

蓋世點評:靠多品牌進行差異化布局,以不同的品牌形象和市場定位吸引更多的終端用戶,是企業發展到一定的程度或遭遇到發展瓶頸時,國內不少車企都采用過的策略。但不得不說的事實是,此前真正成功的驗證過“多生孩子好打架”這句話的中國車企,并不多。蔚來會是特殊的那一個嗎?我們拭目以待。

極氪一年“磨三劍”

去年年中時候,極氪汽車陷入過一場不小的風波,原因竟然是,產品更新太快了。

8月13日,在2025新品發布會上,極氪發布了兩款車型,2025款極氪007和2025款極氪001。兩款煥新的產品有一個共同的特點,就是在售價明顯下調的同時,還做了不少功能配置上的升級,也就是此前被很多品牌都大力宣揚過的“降價增配”行為。

沒錯,“降價增配”曾經是各大汽車品牌在產品煥新時的宣傳亮點,但這次為什么卻把極氪汽車拖入到了輿論的風波之中了呢?原因是極氪改款的頻次過快了,以極氪001為例,半年之內兩次改款,對持幣代購的用戶而言無疑是天大的好消息,可以用更低的預算購買更高配置的產品,但對剛剛購車的用戶而言,新車短時間內就成了“舊款”,購車前肯定不會有這樣的心理預期,集體“破防”,很難避免。

圖片來源:極氪汽車

2023年發布2023款極氪001,2024年2月上市2024款極氪001,2024年8月上市即交付2025款極氪001,一年多的時間,極氪001就經歷了3個年款車型。為什么要如此快的更新車款呢?

極氪官方進行過回復,表示技術團隊給力,超前完成了平臺技術攻堅,為了響應潛在用戶呼聲,才提前更新了車款。

當然,市場競爭壓力持續加大,肯定也是重要的原因。傳統油車時代,一兩年更新一個小改款,兩三年進行一次中期改款,5年及以上的時間進行換代,基本是行業里約定俗成的產品生命周期,但進入到電動智能化時代之后,新技術、新玩家不斷涌現,市場競爭日趨慘烈,產品煥新的周期越來越短,其實也已經成為行業的常態。面對越來越多的競爭對手通過車型改款進行價格調整并迅速引爆市場,極氪為沖擊更高的市場目標,持續提升主力車型的性價比,歸根基地其實也只是順勢而為。

蓋世點評:產品迅速迭代,確實會讓老車主感覺被“背刺”,但這其實也是市場更充分的競爭過程中,不可避免會出現的問題,尤其是在電動化、智能化技術堪稱是“日新月異”的當下,汽車產品煥新迭代的速度肯定也會是越來越快。極氪一年“磨三劍”,肯定有自身規劃上的原因,是企業的選擇,同時也是整個大環境倒逼下的無奈。

奧迪發布AUDI品牌

奧迪主動舍棄了“四環”標志,確實出乎了很多人的預料。

2024年11月,奧迪發布了全新的電動品牌AUDI。AUDI是奧迪和上汽合作開發的新品牌,首款概念車AUDI E已經發布,預計2025年就會有量產車交付。按照官方規劃,未來三年內,AUDI品牌將推出三款純電動車型,覆蓋B級和C級市場。

圖片來源:AUDI

AUDI能夠引發業內廣泛熱議,其中的一個關鍵點,無疑就是新品牌不再沿用廣為人知的奧迪“四環標”,而是采用奧迪的字母標識。此外,在這個項目中,上汽話語權的提升,也是行業關注的焦點。全新的AUDI依舊是合資品牌,但和過往的合資項目中,外方負責導入產品,中方負責生產銷售不同,AUDI品牌的電子電氣架構、平臺開發以及供應鏈配套等,都將由上汽負責,奧迪則主要負責產品設計、底盤工程以及品質把控的等環節。很顯然,在AUDI項目中,中方代表上汽的重要性非常高。

類似的“反向合資”,最近兩年其實還有不少,小鵬和大眾、零跑和Stellantis等中外合作項目中,外資更多的開始扮演出錢出力的角色,而中方則明顯成為了技術保障方。

蓋世點評:從市場換技術,到成為技術輸出者,借新能源之勢,中國車企在全球舞臺上的定位,正在被扭轉。為了盡快補上在電動化、智能化領域的差距,不少外資車企開始選擇走與中國車企合作的“捷徑”。奧迪是傳統豪車品牌中,率先行動起來的,這和奧迪更懂中國市場不無關系,畢竟,奧迪正是那個最早進入中國市場的全球型豪車品牌。

經銷商“逼宮”保時捷

中國有錢人的錢包,保時捷也“割”不動了,在中國——保時捷昔日最大的單一市場上,保時捷正在遭遇陣陣涼意。

2021年是保時捷在中國市場上的大豐收年,年銷量一度逼近了10萬輛大關(9.57萬輛),但這個市場巔峰轉瞬即逝,過了2021年之后,保時捷在華銷量開始進入持續的下滑通道,一直到2024年,保時捷的市場頹勢都沒能被妥善解決。

圖片來源:保時捷

2024年上半年,保時捷在華累計銷量不足3萬輛,同比下降了33%,整體經營壓力可想而知。為了扭轉局面,保時捷在中國也采取了一系列的措施,其中就包括向經銷商施加更大的銷售壓力,但這一舉措,也為保時捷在2024年上半年招致了一個重大危機。

2025年5月,部分保時捷中國經銷商發起了抗議和抵制行動,當時的相關報道中,部分經銷商甚至已經準備“組團”向德國總部“逼宮”。導火索就是保時捷中國為了完成銷售目標,向經銷商施加了巨大的庫存壓力。持續的降價促銷已經讓經銷商盈利受損,不斷的壓庫,對經銷商而言更是要長期承受資金壓力,導致廠、商之間矛盾激化。

這次事件最終以保時捷中國與授權經銷商發布了一份聯合聲明而宣告結束,但保時捷在中國市場上的危機并沒有真正的解除,隨后保時捷中國進行來了高層的人事調整,2024年年底階段,又傳出了保時捷中國裁員的消息,而這一些列連鎖反應的背后,都是因為保時捷在華銷量持續下滑的根本問題,沒能解決。

蓋世點評:在歸納銷量下滑的原因時,大家往往都會特別強調市場大環境的影響,但對保時捷為代表的傳統豪華品牌而言,其在國內出現銷量波動的原因,其實和大環境往往并不同頻。車市整體下滑但傳統豪車品牌卻能繼續保持向上的市場態勢,這樣的局面此前不止一次的出現過。但現在,傳統豪車品牌在國內的整體市場表現均不甚理想,真實的原因其實也不難找,近兩年的國內市場上,出現了一個新的“變數”,借勢智能化、電動化的東風,不少自主品牌實現了高端化的突破,中國的豪車市場格局,也在迅速的重塑。

合資“愛”上“一口價”

傳統豪車品牌都面臨著越來越大的市場沖擊,傳統合資品牌的處境就更是一目了然了。尤其是合資的燃油車,在自主新能源產品的圍攻之下堪稱是節節敗退,越來越有成為小眾化選擇的趨勢。對已經被逼到墻角的合資品牌而言,進行反擊是必然的選擇,而反擊的最有效手段,無疑就是給到更具誠意的售價。

在2024年,不少合資品牌都開始推行所謂的限時“一口價”策略。

所謂“一口價”,即廠商重新為旗下某款車型設定一個固定的價格,終端用戶無需再進行討價還價。換言之,就是直接給到用戶的,就是官降過的售價,而且這個降價的幅度,往往都比較大。

以上汽大眾途岳新銳為例,在2024年的成都車展上,上汽大眾旗下全新緊湊型SUV——途岳新銳正式上市,指導價為12.59-15.39萬元,上汽大眾官方給出的限時“一口價”優惠是7.99萬元起,最高降價幅度達到4.7萬元。

圖片來源:上汽大眾

繼途岳新銳之后,上汽大眾旗下的帕薩特、帕薩特 Pro等車型也先后給出了“一口價”,此外上汽通用、東風日產等合資品牌,也都紛紛開啟了自己的“一口價”。

“沒有賣不出去的車,只有賣不出的價格。”在“一口價”攻勢之下,2024年后半程,不少合資燃油車,確實都重新煥發了市場競爭力,“一口價”模式,已經成為不少合資品牌新的市場突破利器。

蓋世點評:最初的幾家合資車企,通過“一口價”銷售模式,確實賺取了不少行業熱度,對市場表現也有不錯的提振。但隨著越來越多的品牌跟風加入,目前這一模式的效果已經大打折扣,而且對“一口價”策略的所謂官方解讀,不同品牌之間也存在不少參差,甚至單純就成了一個營銷噱頭,當然就很難真正對市場表現有所幫助。此外,不得不提的是,對企業而言,增加銷量的最終目的是為了提升盈利能力,如果把提升銷量的重任押寶在“一口價”上,多少是有些本末倒置了。

來源:第一電動網

作者:蓋世汽車

本文地址:http://m.155ck.com/news/shichang/259511

以上內容轉載自蓋世汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。